Дорожное сообщение на Руси. Влияние торговли

Спрашивают у товарища:

"Ты в пожарной части работаешь, как там?"

"Отлично, делать особо ничего не нужно. Завтрак, обед по расписанию. Форму дают. Но как пожар - хоть увольняйся"

(Вместо эпиграфа)

Некоторые комментаторы (не на Пикабу, а вообще) продолжают настаивать на том, что в Древней Руси передвигались исключительно по рекам, так как иначе не доставить то множество товаров, которым торговала Русь. Что ж, давайте рассмотрим влияние торговых путей на дорожную сеть.

Общеизвестно, что первые массовые перемещения по Древней Руси были на ладьях. Конечно, в данном случае я говорю не про результат Великого переселения народов, когда славяне в принципе оказались там, где оказались, а про времена, когда варяги пришли и спровоцировали образование Древнерусского государства, быстро распавшегося на множество княжеств. В общем, не было особо дорог поначалу, ходили на "лодьях". Но чем плохи водные пути? У них ограниченный срок полезного использования в течение года. В среднем с апреля/мая до июня можно ходить по всем судоходным рекам, потом обычно наступает засуха, когда уровень воды в мелких реках спадает существенно.

Зимой, конечно, тоже можно на санях по льду, но для этого и лёд должен быть прочным, что не каждую зиму бывает. Чем ещё они плохи? Они предсказуемы. Так, к примеру, был перехвачен и убит князь Глеб Владимирович, который из Мурома отправился в Киев. А убит он был аж под Смоленском. Вот вам и речные пути.

Так что сухопутный путь выигрывает у водного своей всепогодностью и не только. Хотя, возможно, и проигрывает по максимальной грузоподъемности. В общем, сухопутным торговым путям необходимо было быть по-любому. Что и находит своё отражение в реальности.

Предлагаю для начала посмотреть на результат великолепной работы Мартина Яна Мэнсона (Martin Jan Månsson), который нанес на карту (не без мелких ошибок) торговые пути по всему миру по состоянию на XI-XII века. Полную версию можно глянуть здесь, а его комментарии к карте - здесь. Я же вам приведу только интересующую нас часть - то есть территорию Руси.

Прерывистыми линиями на карте обозначены водные торговые пути.

Как мы видим, по территории Руси большая часть маршрутов обозначено именно как водные пути. Что ж, это и верно и неверно одновременно.

В чём же состоит проблема? В том, что почти все водные торговые пути дублировались сухопутными.

К примеру, широко известный путь из Итиля в Волжскую Болгарию обычно представляется как водный путь, хотя на самом деле его проходили и по суше. Упоминания этого есть у арабских создателей жанра "Книга путей и стран". Наиболее хорошо расписаны маршруты у Идриси, из записок которого можно вывести следующие данные:

- один день пути вверх по Волге равен 25 км,

- один день пути вниз по Волге равен 75 км,

- один день сухопутного пути оценивается как 35-40 км.

(Б. Рыбаков, "Русские Земли по карте Идриси 1154 года")

Всё бы хорошо, но Волга является рекой широкой и не особо быстрой. К примеру, путь вверх по Неве оценили средней скоростью в 2,1 км/ч. Именно такой результат показала исследовательская поездка на судне "Айфур" в 1994 году. При этом на Ивановских порогах судно тянули с помощью каната вдоль берега.

Судно "Айфур" представляет собой собирательную реконструкцию, основанную на материалах более раннего шведского проекта "Крампмакен" (1979 – 1980 гг.), судовых находок из могильника Вальсгерде, изображениях судов на рунических камнях:

Таким образом, можно предположить, что вдоль узких или быстрых рек, вдоль порогов и отмелей должны оказаться протоптанные пути как результат протягивания судов канатами вверх по течению. Так появились бечевники. (Здесь пауза для анекдота из эпиграфа.)

Бече́вни́к (бичевник, бечева́я) — сухопутная дорога вдоль берега водного пути (реки или канала), предназначенная для буксирования людьми (бурлаками) или лошадьми (конная баржа) судов на канате, называемом бечевой или бичевой.

Некоторые исследователи полагают, что водный торговый путь был зачастую в одну сторону - вниз по течению, а в обратную сторону двигались уже караваном по сухопутной дороге.

Естественно, что в местах переволачивания судов из одной реки в другую тоже должны были появиться дороги, приспособленные как для волока, так и для перевозки груза. Впрочем, на таких местах обычно возникали целые поселения, основным доходом которых как раз становилось обслуживание этих волоков.

По сути, князь, контролировавший волок, контролировал и торговый путь. Поэтому Новгород яростно сражался за Волок Ламский (хотя, где этот Волок и где Новгород), а Смоленск стал одним из сильнейших княжеств, хотя отставал в разы по численности населения.

Предлагаю на этом закончить с водными торговыми путями и возникающими из-за них сухопутными дорогами. Перейдём к известным сухопутным торговым маршрутам.

Так уж получается, что долгое время Киев был городом, где сидел Великий князь. Лишь во второй XII века Андрее Юрьевич Боголюбский сломал эту традицию, перенеся великокняжеский трон во Владимир. Да и в принципе, в его правление Владимиро-Суздальское княжество стало одним из сильнейших. Дошло до того, что усилился отток населения из южнорусских княжеств в Низовские земли.

В любом случае, самые известные сухопутные торговые пути связаны именно с Киевом.

Как можно увидеть на карте, приложенной в начале статьи, в Киев приходит торговый путь Via Regia - Королевская дорога.

Да, я полагаю, что войска, прошедшие "по королеви дорозе" шли не по дороге, проложенной войсками венгерского короля, а именно по этой Королевской дороге.

Шла эта Королевская дорога из Сантьяго-де-Компостела (Испания) до Киева и Смоленска. Впервые упомянута в 1252 году в документе маркграфа Генриха фон Мейсена, однако существовала она значительно раньше. Дорога называется "королевской" так как в Священной Римской империи находилась под защитой короля. Дорога имела не только торговое, но и военное значение. Войска любили прогуливаться под видом туристов в разные стороны по этой дороге. "Потеряла" свою полную длину использования именно как "королевская" примерно в XIII веке. В общем, не буду я говорить больше про Королевскую дорогу - вернёмся к Киеву.

От Киева в сторону Крыма уходил Соляной путь. Как ясно из названия, везли по нему с Крыма соль.

Рядом с Соляным путём стартовал другой путь - Залозный, уходящий в Азов, а оттуда в Тьмутаракань.

Есть две версии происхождения названия.

Залозный от "за лозами". То есть путь проходил за лозами - за днепровскими плавнями и территорией к востоку, где находился густой ивовый Синий лес (лозняк).

Залозный от слова "залізо" (железо). По этому пути привозилось железо из Азии (считают Забелин и Брун). Однако известно, что на этом пути находился и Донецкий кряж (результат активности супервулкана Пола). А там с глубокой древности развивался мощный горно-металлургический комплекс (считает Кирпичев).

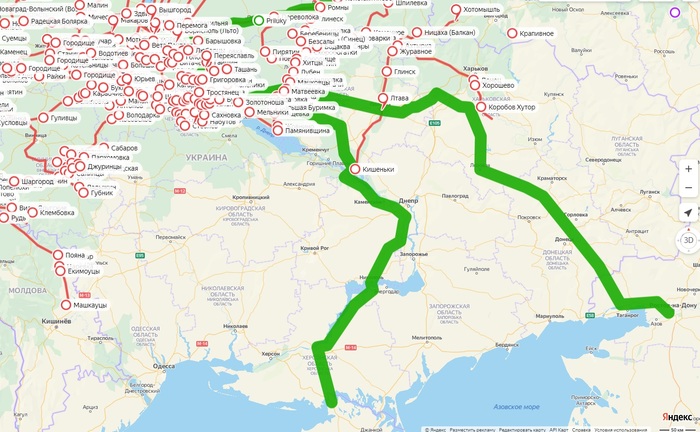

На приведенной выше карте оба пути обозначены зеленой линией, и построены примерно так, как они и проходили, с учетом всех бродов и водоразделов.

От Киева они проходят через Переяславль, далее мимо Канева, который находится на правом берегу Днепра. Тем не менее именно в Каневе собиралась дружина, чтобы встречать торговые караваны и защищать их от набегов кочевников. Подозреваю, что рядом был удобный брод.

От Киева шёл сухопутным путём еще один торговый путь - в Волжскую Болгарию.

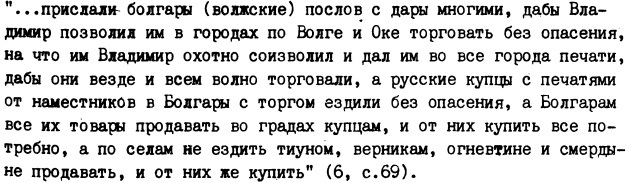

Первые постоянные торговые отношения Киева и Волжской Булгарии возникли еще в X веке. Уже в самом начале XI века они заключают первое известное торговое соглашение:

Стоит отметить, что для Древней Руси путь через булгар вёл в Азию. А для булгар путь через славян вёл в европейские страны. Так что интерес был взаимным.

Традиционно в Волжскую Булгарию ходили на ладьях. Путь был долгим и муторным, так как ладья сама себя тащить не будет. Так что в неизвестное нам время родился путь посуху. Впрочем, есть основания считать, что родился он не на пустом месте.

Археологи полагают, что есть все основания считать этот маршрут из Булгар в Киев по суше существовавшим еще в энеолите и бронзе (вдоль него сосредоточено большое количество курганов с находками сейминско-турбинских металлов), раннем железном веке (киммерийский металл), в период раннего средневековья (расположение постзарубинецких и именьковских памятников, кладов типа Суджанского).

Этот сухопутный путь активизируется примерно в X веке. Связана активизация была с тем, что Ока, как часть водного маршрута из Булгар в Киев, оказалась как раз на землях злобных вятичей, которые "на столпех на путех" выкладывали кости предков. Они были настолько недружелюбны, что передвижение через их землю уже было достойно называться подвигом, по мнению Владимира Мономаха. Путь настолько хорошо работал, что арабы даже забывают про существование Азовского моря на некоторое время. Впрочем, XII век внёс свои коррективы - водный путь становится безопасней, т.к. вятичи перестали представлять угрозу.

Сухопутный путь из Булгар в Киев был поделен на 2 части - одна была под контролем Поволжской Булгарии (примерно до Золотаревского городища), а другая под контролем Древней Руси. Удобненько для путешественников. Впрочем, я забегаю вперёд.

Предположительно, об этом пути писал Абу Абд-Аллах Мухаммад ибн Ахмад Джайхани (известный обычно как просто Джайхани) еще в X веке. Позже иные арабские любители написать средневековый путеводитель для туристов "Книга путей и стран" уточняли маршрут. В путеводителе было описано, сколько дневных переходов надо совершить всего, через сколько переходов делают большие стоянки. В общем самое то для туриста. А если учесть, что еще и местные красоты в путеводителе расписывали...

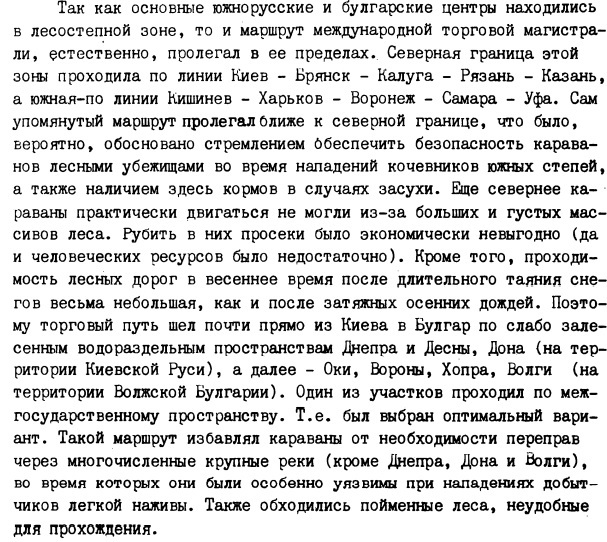

В общем, не могли историки пройти мимо такого замечательного путеводителя - интересно им было восстановить весь путь как он был. С чего начинает нормальный историк? С изучения материала, сидя в кабинете. Т.е. просмотрели все путеводители и выписали все данные по маршруту. Это было раз. Два - это опыт исторический, что все древние маршруты тяготеют к движению по водоразделам, чтобы минимизировать переход рек, болот, оврагов. Три - это знание окружения, что дорога явно не должна была идти по лесу, да и в чистых степях кочевники бы не дали насладиться путешествием, а значит путь пролегал по лесостепной зоне.

Первую теоретическую попытку построить маршрут на местности предпринял академик Рыбаков в 60-х годах прошлого века. Позже Белорыбкин попытался найти археологически место предполагаемой стоянки на этом пути Юловского городища.

И наконец, в конце 80х - начале 90х было проведено масштабное археологическое исследование на протяжении всего пути из Киева в Булгар. В результате исследования были намечены некоторые пункты днёвок (остановки на пару дней), некоторых ночёвок и переправ через реки (куда ж без них), а заодно попытались на привязать к конкретным территориям описания мест из путеводителей.

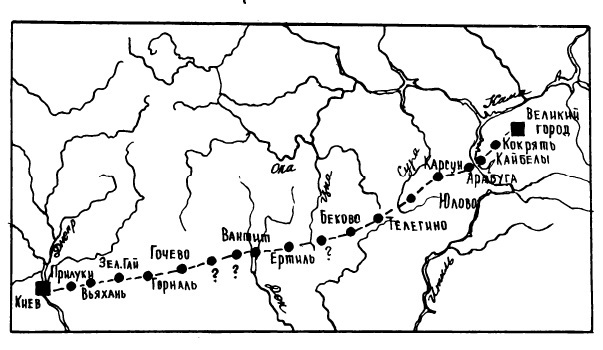

В итоге, предположительный маршрут Киев-Булгар (к сожалению, указателей на местности не оказалось) проходит как-то так:

Маршрут подтверждается концентрацией находок венгерских монет на протяжении практически всего пути.

Полагаю, что на этом можно закончить с общими словами про дороги Руси. В следующий раз постараюсь показать какие именно дороги можно реконструировать на основании археологически подтвержденных поселений, существовавших к концу XII века на территории Руси.

Лига историков

13.9K постов50.9K подписчиков

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения