Театральная жизнь художника Бакста

Художник Лев Бакст – один из ярких представителей «Серебряного века» в России и «Прекрасной эпохи» во Франции. Он добился успеха как живописец, иллюстратор, театральный художник.

Лев Бакст родился в Гродно в ортодоксальной еврейской семье. Звали его при рождении Лейб-Хаим Израилевич Розенберг. Отец, Израиль Самуил Барух Хаимович Рабинович, был коммерсантом и знатоком Талмуда, а мать — Басия Пинхусовна — дочерью купца первой гильдии Пинхуса Хаймовича Розенберга. Так как у Пинхуса Розенберга не было сыновей, он позже официально усыновил зятя. Дед жил в роскошной квартире в Петербурге, собирал произведения искусства и привил любовь к прекрасному внуку. Поддержал интерес к искусству также педагог в Шестой Санкт-Петербургской гимназии Андрей Дмитриевич Лосев. В старших классах будущий художник даже выиграл конкурс на лучший портрет Жуковского. В том же году он прервал обучение в гимназии и поступил вольнослушателем в Академию художеств, где прошёл все курсы, но не смог окончить её, так как педагогам категорически не понравилась его выпускная работа. Родители Льва развелись и вскоре создали новые семьи. Это заметно сказалось на материальном положении молодого художника. Лев, его брат Исай и сёстры София и Розалия стали жить в общей квартире на Вознесенском проспекте, и зарабатывать на жизнь им пришлось самостоятельно. Сёстры давали частные уроки, брат писал статьи, но основным добытчиком стал Лев. Зарабатывал он созданием иллюстраций для книг и журналов.

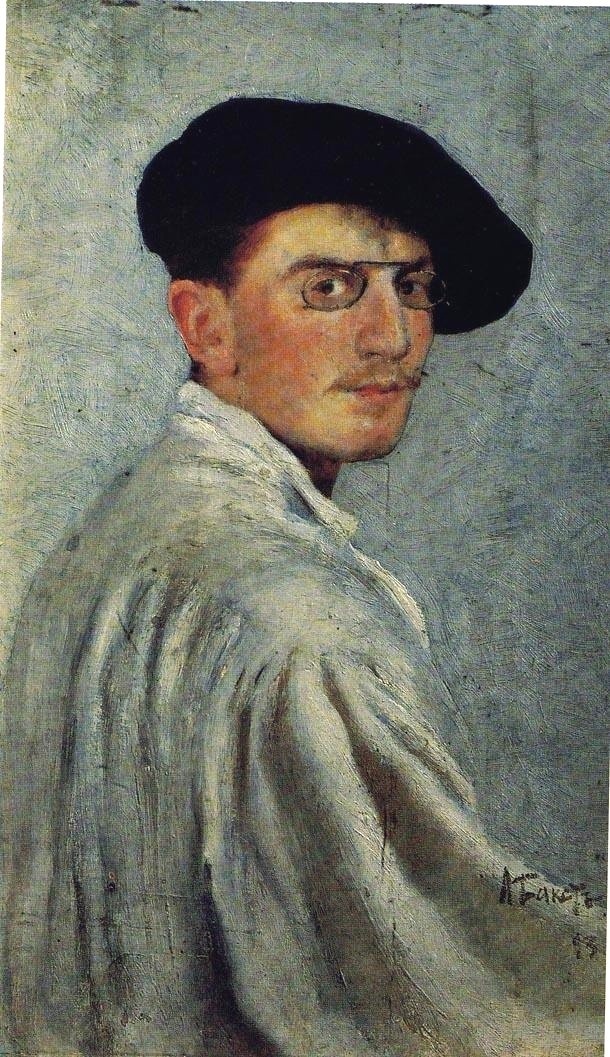

Художник А. Н. Бенуа хорошо знал Бакста и подробно описал его в мемуарах. При первой встрече Бакст не произвёл на него особого впечатления, однако они быстро нашли общий язык: «Наружность господина Розенберга не была в каком-либо отношении примечательна. Довольно правильным чертам лица вредили подслеповатые глаза-щелочки, ярко-рыжие волосы и жиденькие усики над извилистыми губами. Вместе с тем, застенчивая и точно заискивающая манера держаться производила если не отталкивающее, то все же не особенно приятное впечатление. Господин Розенберг много улыбался и слишком охотно смеялся… Введение в наш кружок Левушки Розенберга произошло без какого-либо трения, и к концу первого же вечера он так освоился, что стал свободно высказывать свои мнения и попробовал даже поспорить с одним и с другим… Кроме того, меня тронуло, с какой жадностью Розенберг разглядывал иллюстрации в журналах и в книгах, причем некоторые его замечания свидетельствовали об его вообще вдумчивом отношении к искусству. Правда, тут же обнаружилось, что его художественное образование оставляло желать лучшего. Он, например, не был знаком с целым рядом наших тогдашних кумиров — с Беклиным и Менцелем во главе, а об английских прерафаэлитах имел самое смутное, чисто литературное представление. Что же касается до современной французской живописи, он абсолютно отрицал значение импрессионистов, о которых, впрочем, имел одно только теоретическое представление — по роману “L’Oeuvre” (“Творчество”) Золя. Напротив, Левушка придавал преувеличенное значение разным модным художникам как русским, так и иностранным — К. Маковскому, Семирадскому, Фортуни, Мейсонье, Жерому, Фламенгу, Маккарту и даже Зихелю. Для нас же все эти мастера были пройденными вехами…

К дружескому отношению к Левушке Розенбергу у нас примешивалась и доля жалости. Он поведал мне и Валечке, как трудно ему живется. Оставшись без средств после внезапной кончины отца — человека зажиточного (биржевого деятеля), успевшего дать детям приличное начальное воспитание, Левушка должен был сам изыскивать средства, чтоб не только зарабатывать себе на жизнь, но и содержать мать, бабушку, двух сестер и еще совсем юного брата. Кроме того, он не желал бросать Академию художеств, в которой состоял вольноприходящим учеником. Эти занятия в Академии брали у него немало времени, а на покупку необходимых художественных материалов не хватало и вовсе средств…

Принадлежность к еврейству создавала Левушке в нашем кругу несколько обособленное положение. Что-то пикантное и милое мы находили в его говоре, в его произношении русского языка. Он как-то шепелявил и делал своеобразные ударения. Нечто типично еврейское звучало в протяженности его интонаций и в особой певучести вопросов. Это был, в сущности, тот же русский язык, на котором мы говорили (пожалуй, даже то был более грамматически правильный язык, нежели наш), и все же в нем одном сказывалась иноплеменность, экзотика и принадлежность к востоку. Что же касается до оборотов мысли, то кое-что в этом нам нравилось, а другое раздражало, смешило или злило. Особенно раздражала склонность Левушки к какому-то увиливанию — что-то скользкое, зыбкое.

Уличив его несколько раз в очень уж явной лжи, мы стали эту черту в нем преследовать насмешками. Сначала он всячески оправдывался и отнекивался, но когда его припирали к стене, то с обезоруживающим благодушием он сознавался, а то и каялся. Вообще он допускал, чтоб приятели позволяли с ним всякие вольности, и уже благодаря этому между нами и им интимно дружеские отношения установились очень скоро.

Не прошло и трех месяцев с начала нашего знакомства, как уже все были с Левушкой на “ты” и он был признан равноправным членом нашей компании, а осенью того же 1890 г. он даже удостоился занять должность спикера в нашем пиквикианском “Обществе самообразования” — должность, дававшую ему, между прочим, право трезвонить в специальный колокольчик».

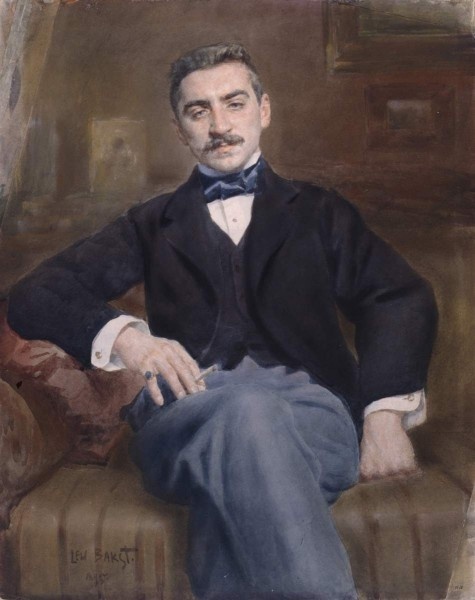

В то время молодой художник начал подписывать свои рисунки псевдонимом Бакст. По воспоминаниям А. Н. Бенуа, «Лёвушка дал довольно путаное объяснение — будто он избрал такой псевдоним в память уже почившего своего родственника, не то дяди, не то деда». При этом обычно он использовал отчество Самойлович, а одно время предпочитал быть Семёновичем. Бакст был заядлым театралом, любил оперу, а балет считал делом легкомысленным.

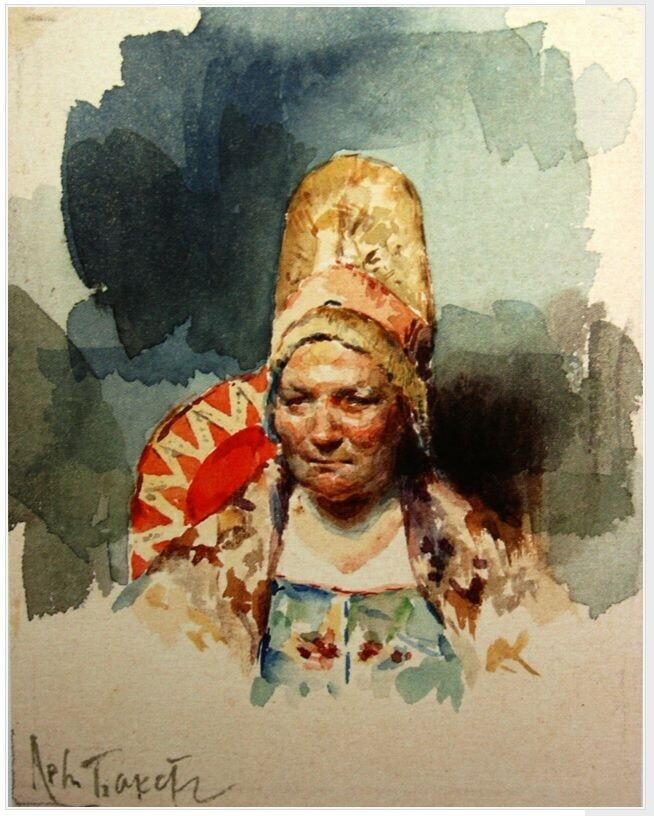

По воспоминаниям Бенуа, новые друзья в начале не разглядели талант Бакста. Для них он был приятный собеседник и просто «хороший парень», а картины его находили посредственными. Когда Бакст вскоре увлёкся акварелью, первые работы не произвели на них впечатления, однако художник постоянно совершенствовал свою технику и в итоге стал настоящим мастером. Бакст регулярно посещал «Акварельные пятницы», которые организовывал старший брат Александра Бенуа Альберт. В итоге акварель становится излюбленной техникой Бакста.

Во время этих пятниц работы молодого художника приглянулись Д.А. Бенкендорфу, человеку обаятельному и популярному среди бомонда и модному акварелисту. Сам Бенкендорф был посредственным мастером и при этом ловким продавцом, поэтому иногда привлекал других художников, чтобы выдавать их работы за свои. Бакст, остро нуждавшийся в деньгах, согласился с ним сотрудничать. Акварели с подписью Бенкендорфа стоили дорого, и финансовое положение Бакста стало значительно лучше, он смог снять просторную квартиру с мастерской. А главное, «работодатель» помог и самому художнику обрести светских лоск, научиться со вкусом одеваться и держать себя в обществе. Также он помог Баксту получить место преподавателя рисования при детях великого князя Владимира, а на лето ему даже выделили казенную квартиру при даче великого князя в Царском Селе.

Бакст входил в круг единомышленников Сергея Дягилева и Александра Бенуа, вокруг которых сформировалось объединение «Мир искусства». В 1898 году совместно с Дягилевым принимает участие в основании одноимённого издания, иллюстрации в котором принесли Баксту большой успех.

В 1898 году Бакст показал работы на организованной Дягилевым «Первой выставке российских и финских художников»; на выставках «Мира Искусства», на выставке «Secession» в Мюнхене, выставках Артели русских художников и не только.

Вспоминает Бенуа и пикантный эпизод из жизни Бакста: «Левушка, красневший от малейшей сальности, побывал в Париже (это произошло в 1892 г., то была первая и очень краткая экскурсия, длившаяся не больше двух недель) и там, благодаря профессиональным гетерам, он впервые познал прелесть “бесстыжей Афродиты”. Он как-то среди дня забрел на Монмартре в какой-то подвальный кабачок и там прелестные особы, облаченные в адвокатские талары на голое тело, напоили его шампанским и, выманив у него несколько франков, почли своим долгом его просветить. Рассказывал он про этот случай со смехом, но первое время и не без печали, скорбя о потери своей невинности».

Затем у художника завязался роман актрисой Михайловского театра, который друзья и родственники категорически не одобряли. Женщина была значительно старше Бакста и отличалась сложным характером. Как сказали бы в наши дни, это были токсичные отношения. Вместе с актрисой Бакст осел в Париже. Они несколько раз сходились и расходились, пока окончательно не расстались.

В 1903 году в Варшаве художник обвенчался с Любовью Павловной Третьяковой, дочерью П. М. Третьякова, вдовой художника Н. Н. Гриценко. Для этого он перешёл из иудаизма в лютеранство. Перед свадьбой художник официально сменил фамилию Розенберг на Бакст. Однако супруги вскоре расстались. В 1906 году они помирились, но уже в 1907 году вновь разошлись, на этот раз окончательно. Сын Бакста Андрей родился уже после расставания.

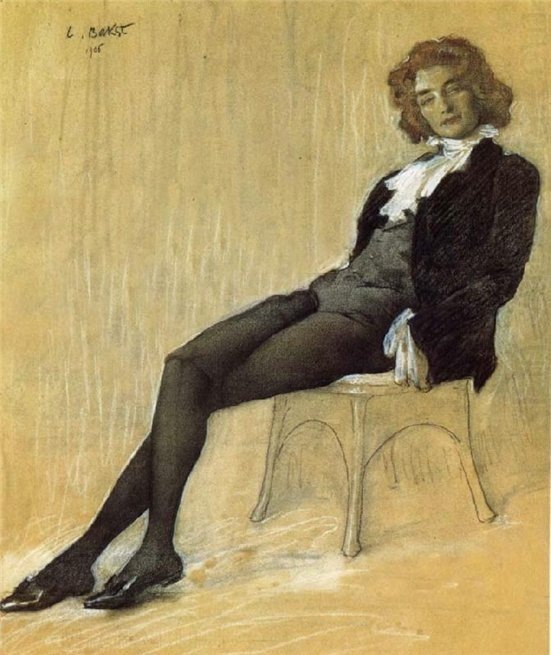

В 1904 году в жизни Бакста произошло знаменательное событие: он дебютировал как театральный художник. Директор императорских театров В. А. Теляковский решил «освежить» репертуар и вместо штатных декораторов пригласить в театр известных художников, в том числе Коровина и Бакста. В 1904 году Бакст создал декорации для «Эдипа» в Александрийском театре и для балета «Фея кукол». Балерина Тамара Карсавина в книге «Театральная улица» вспоминала: «Я впервые встретила его на генеральной репетиции. Он выглядел как настоящий денди и был весьма привередливым. Бакст сразу же добился успеха, и все группировки шумно приветствовали его успех».

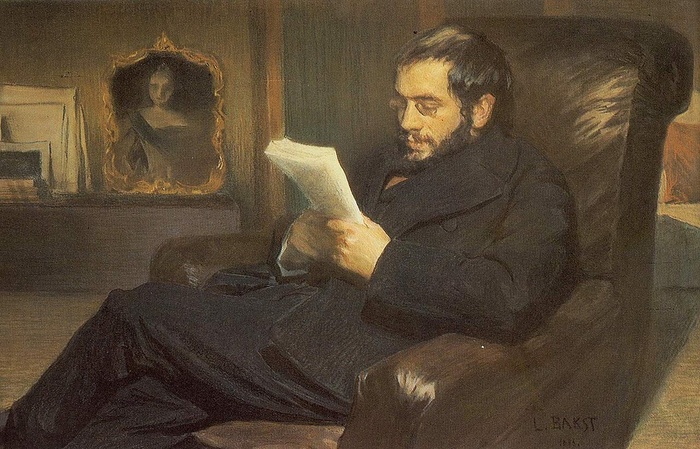

В 1905 году Бакст впервые принял участие в парижском Осеннем салоне, а с 1906 года был принят в пожизненные члены салон. В 1906—1910 годах Бакст совместно с Добужинским руководил художественной школой-студией Елизаветы Званцевой в Санкт-Петербурге, и среди его учеников был Марк Шагал. Из воспоминаний художника Мстислава Добужинского. «Постановка "Ипполита" в Александринском театре, а также "Феи кукол" в Мариинском (если не считать эрмитажного спектакля) были первыми его выступлениями в театре, сразу же открывшими "настоящего" Бакста. Как живописец он уже выступал и до первых выставок дягилевского журнала "Мир искусства"; тогда это был иной Бакст – хороший реалист и отличный акварелист. На первых выставках "Мира искусства" он появился уже как пейзажист ("Версаль"), замечательный портретист (портреты Ал. Бенуа, Дягилева с няней и др[угие]) и миниатюрист. Его графические работы в журнале "Мир искусства" (большей частью на античные мотивы), сделанные тончайшим пунктиром и частью силуэтные, были поразительно декоративны, полны особенной загадочной поэзии и очень "книжны"… В 1906-1908 гг. мы с ним руководили занятиями в художественной школе (Е. Н. Званцевой), где в числе учеников был Шагал, рано скончавшаяся поэтесса Гуро, Нарбут и многие другие, ставшие потом выдающимися художниками. Бакст как отличный рисовальщик давал ученикам чрезвычайно много ценного, требуя прежде всего ясной и твердой линии (эта "линия" была его излюбленным "коньком", что вызывало часто горячие споры с друзьями)».

Окончательному переезду в Париж способствовало то, что Бакста дважды высылали из Петербурга. В первый раз в 1909 году за возвращение из христианства в иудаизм, второй раз в 1912 году из-за недавно принятого закона, который запрещал евреям проживать в столице.

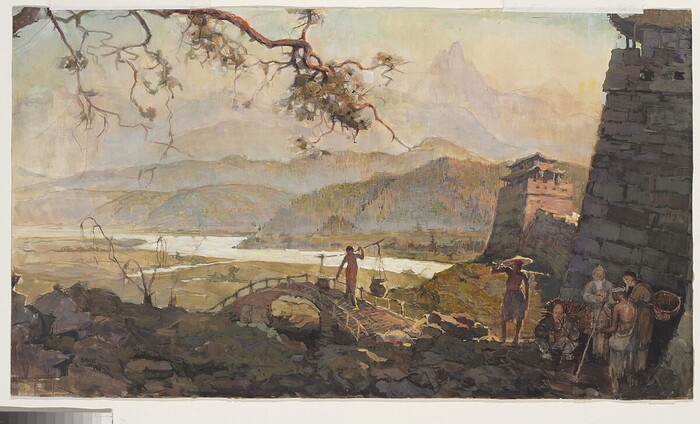

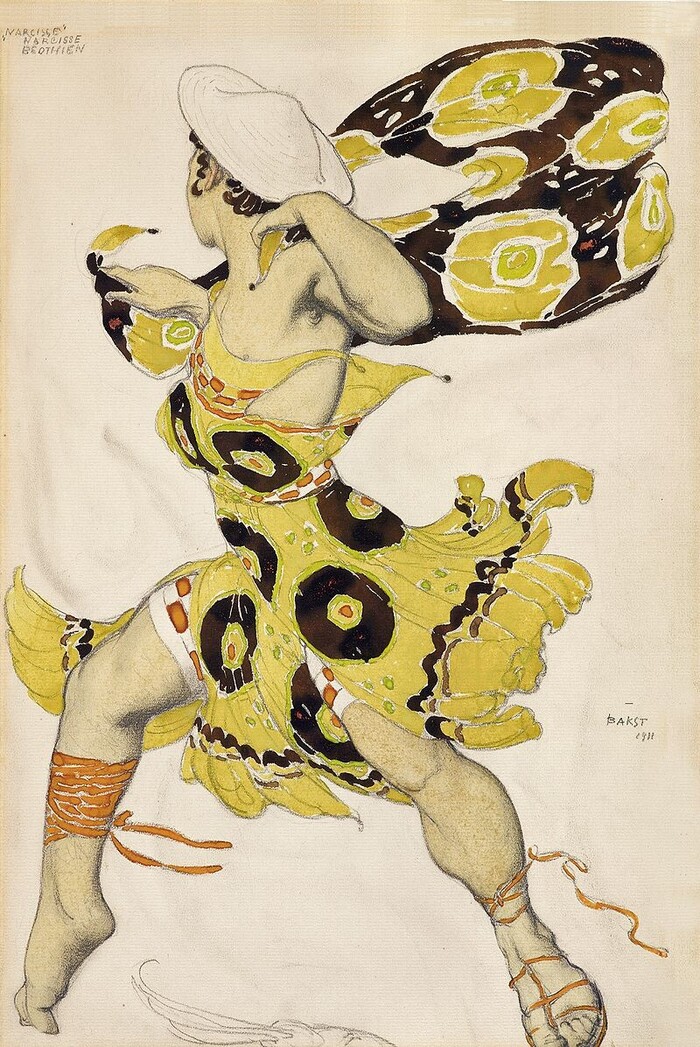

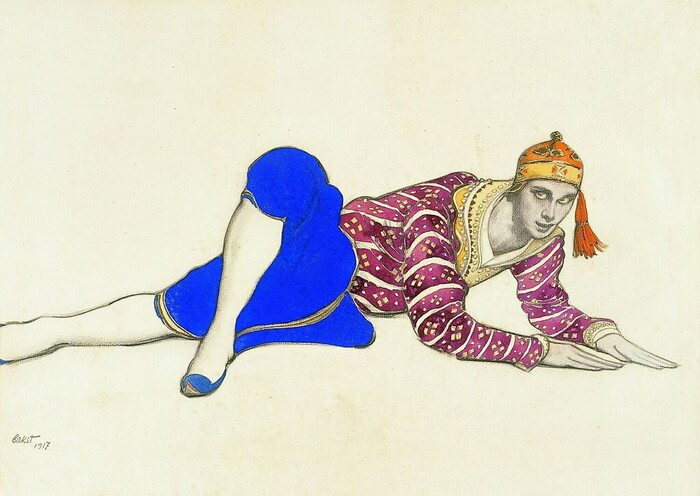

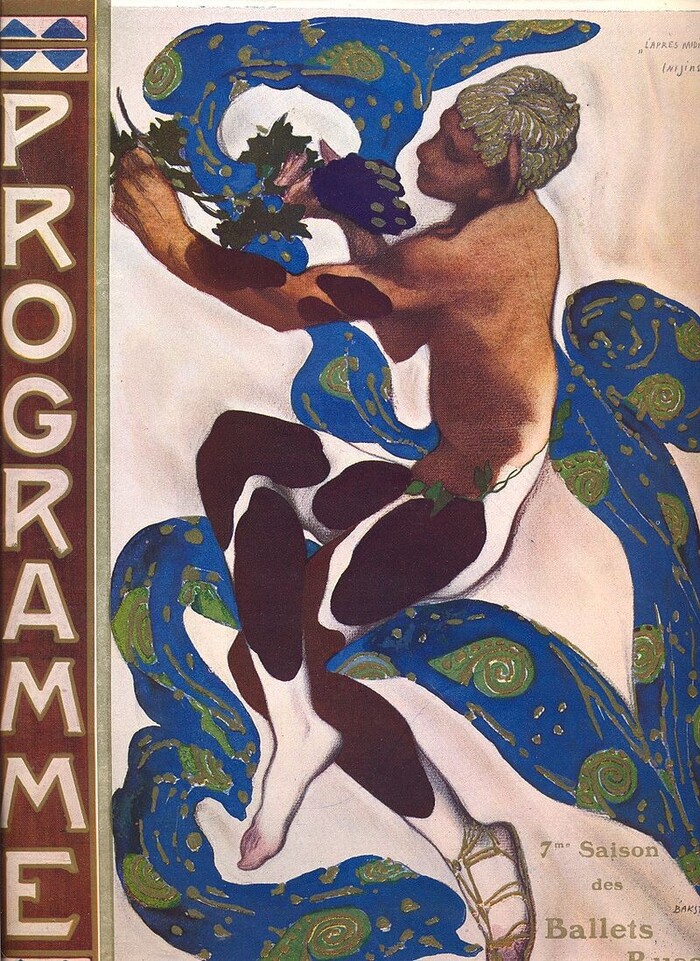

В 1908 году Дягилев впервые устроил в Париже знаменитые русские сезоны. Дягилеву удалось пригласить к сотрудничеству звёзд балета, известных хореографов и художников. Бакст создал костюмы и декорации для балетов «Клеопатра» (1909); «Карнавал», «Шахерезада» и «Жар-птица» (1910); «Нарцисс» и «Видение розы» (1911), «Послеполуденный отдых фавна» и «Дафнис и Хлоя» (1912). Дягилевские сезоны произвели неизгладимое впечатление на избалованную парижскую публику и даже повлияли на моду. Значительная часть сюжетов была на восточную тему, и в моду вошли тюрбаны и ближневосточные мотивы в одежде и интерьерах.

В 1912 году русская труппа с успехом гастролировала в Англии, и британская публика также была в восторге от работ Бакста». Дягилев и Бакст успешно сотрудничали до 1917 года. Давние друзья поссорились, Дягилев не оплатил работу над балетом «Шутницы» и вынудил разобрать декорации для балета «Волшебная лавка», для которого художник отложил многие более выгодные заказы. Вместо него он нанял художника Андре Дерена и резко негативно отзывался о бывшем друге в прессе.

В 1921 году Бакст предпринял попытку возобновить сотрудничество и оформил для Дягилева балет «Спящая красавица» П. И. Чайковского, последнюю свою крупную постановку.

Умер художник 1924 года в Рюэй-Мальмезон.