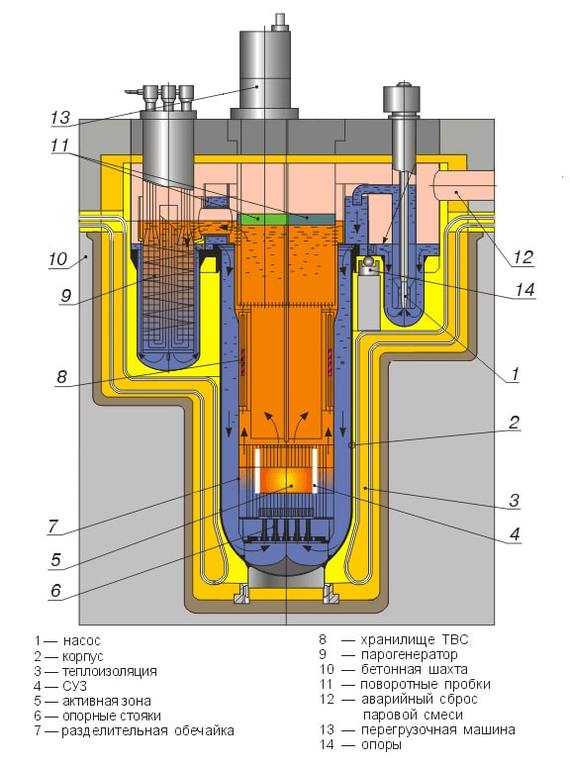

Белоярская АЭС, где работает первый российский ядерный реактор, способный эффективно использовать уран-238 и плутоний. Применение таких систем превращает то, что Гринпис называет ядерными отходами, в ресурс, превосходящий все другие виды топлива на Земле / ©РИА Новости

Сколько ядерных отходов есть на планете сегодня

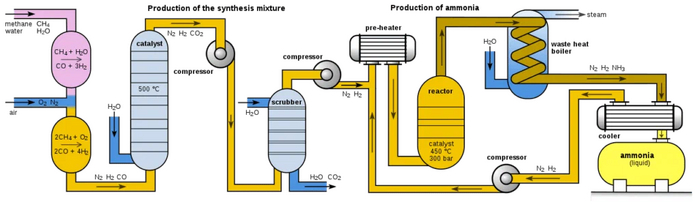

Ядерные реакторы расходуют удивительно мало топлива: за год гигаваттный реактор выдает примерно лишь 30 тонн отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Поэтому за все время работы атомных реакторов в земной истории они породили только 370 тысяч тонн отработавшего топлива, причем 120 тысяч из этих тонн уже переработано.

Топливо АЭС почти во всех случаях — это UO2, диоксид урана, чья плотность — 10,97 тонны на кубометр. То есть общий объем отработавшего, но еще непереработанного ядерного топлива — менее 23 тысяч кубических метров. Даже вместе с оболочкой все это уместится в куб со стороной 29 метров. Понятно, что не все переработанное ОЯТ исчезло, — часть снова отправилась на хранение. В любом случае: все отработавшее ядерное топливо мира за всю историю атомной энергетики помещается в куб со стороной 30 метров.

Сам по себе чистый уран можно безопасно держать в руках. Опасным ядерное топливо становится только после использования в реакторе, когда в нем накапливаются короткоживущие изотопы / ©Wikimedia Commons

Эту цифру полезно держать в голове всякий раз, когда вы слышите о «неразрешимой проблеме захоронения ядерных отходов». Даже если бы ОЯТ действительно было отходами — а ниже мы покажем, что это совсем не так, — его объем весьма невелик. Особенно если мы сравним его с объемом отходов остальных отраслей энергетики.

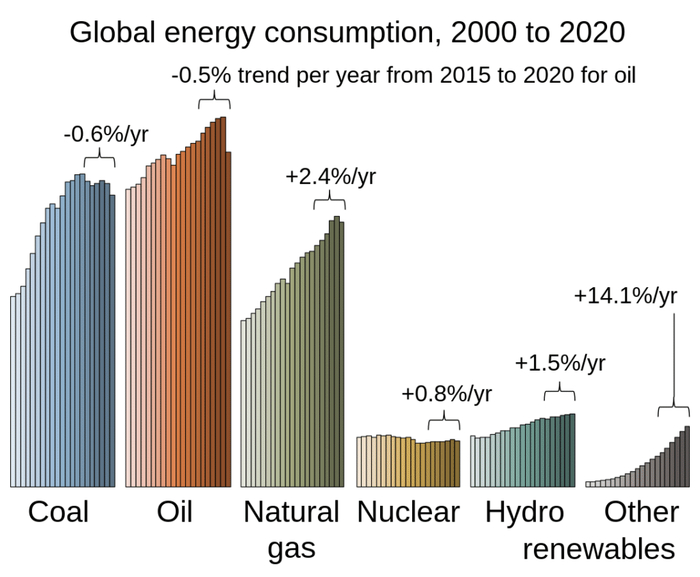

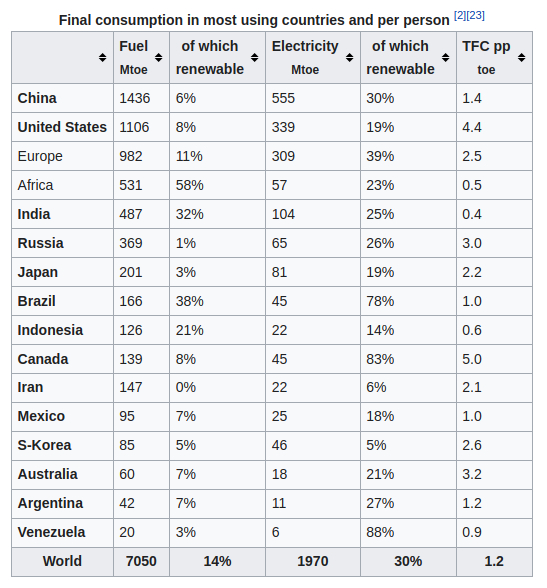

Например, угольная энергетика только в одной России накопила более 1,5 миллиарда тонн гидратированной золошлаковой смеси, и ее горы занимают в нашей стране 28 тысяч гектаров (280 квадратных километров). Причем зачастую они расположены близко к центрам таких городов, как Новосибирск, Кемерово, Челябинск, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Улан-Удэ: угольные ТЭС строили давно, и города постепенно окружили их со всех сторон. Любой, кто был рядом с таким золоотвалом в приличный ветер, знает: находясь с подветренной стороны, без противогаза лучше не дышать (и лишний раз не открывать глаза), а стараться выбегать куда-то, куда не идет ветровой снос.

Огромные цифры из абзаца выше, на самом деле, скромны. В США из угля вырабатывается почти в десять больше энергии, чем в России, а в Китае — в десятки раз больше. В этих странах объемы несгоревшего угольного топлива намного больше, как и негативных эффектов от него для здоровья люди и окружающей среды.

Кстати, именно угольная энергетика — главный источник ураново-ториевого загрязнения окружающей среды. «Среднемировая» тонна угля содержит 7 грамма урана и тория (примерно поровну того и другого). В мире сжигается восемь миллиардов тонн угля в год. Легко видеть, что ТЭС обеспечивают планете 55 тысяч тонн урана и тория ежегодно. Во всем отработавшем ядерном топливе за всю историю человечества урана в разы меньше, чем в том, что угольная энергетика выбрасывает в воздух всего за десять лет.

С той большой разницей, что уран из реакторов в герметичных контейнерах идет в специальные поверхностные хранилища, — а вот из миллиардов тонн сгоревшего угля он идет прямо в воздух. Пятнадцать килограммов которого каждый из нас пропускает через свои легкие ежесуточно — то есть по пять тонн в год. Поэтому если вы живете рядом с угольной ТЭС, то с крайне высокой вероятностью в вашем организме вполне наблюдается повышенное содержание и урана, и тория — а станет еще больше.

Реактор-размножитель: почему отработавшее ядерное топливо — главный энергетический резерв стран

Однако на деле реальный объем ядерных отходов не равен объему отработавшего ядерного топлива. Как отмечает «Закон об использовании атомной энергии» (№ 170-ФЗ), отходами считаются ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается. Но, как мы уже отмечали, 97% отработавшего в реакторе ядерного топлива — уран и плутонийв, то есть то, из чего можно сделать новое ядерное топливо. Килограмм любого из этих двух металлов при полном использовании дает восемь миллионов киловатт-часов электроэнергии (при КПД АЭС около 33%).

Обычно отработавшее ядерное топливо сперва помещают в бассейн при АЭС, где оно хранится не менее года, вплоть до остывания / ©AFP

Полное сгорание невозможно в одном топливном цикле: прошедшее через реактор один раз топливо теряет считаные проценты от исходного содержания делящегося изотопа. Килограмм урана, прошедший через реактор один раз, выработает только 620 тысяч киловатт-часов, а вовсе не восемь миллионов.

Именно поэтому «Росатом» нацеливается на рециклинг — неоднократное пропускание отработавшего топлива через АЭС. Причем на всех циклах объем массы отработавшего топлива будет несколько сокращаться, поскольку с каждым новым циклом часть его массы превращается в энергию.

В рамках такого рециклинга каждая тонна ОЯТ выработает восемь миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Столько же за 25 лет своей работы вырабатывают 12 огромных ветряков мощностью по восемь мегаватт и высотой в 200 метров каждый. Такое количество электроэнергии потребляет средний российский город-миллионник.

Всего в России накоплено 23 тысячи тонны отработавшего ядерного топлива. Простая арифметическая операция показывает, что из них можно получить ~180 триллионов киловатт-часов — и это больше электроэнергии, чем наша страна потребила за всю свою историю. Сегодня она расходует триллион киловатт-часов в год, и если бы этот уровень не рос, ОЯТ могло бы обеспечить 180 лет такого потребления.

Все это показывает, что называть отработавшее ядерное топливо «отходами» — как это иногда делают в СМИ — всерьез невозможно. Так же, как нельзя всерьез относиться к предложениям о его «навечном» захоронении под землей.

Если вы продадите тонну золота, то получите 60 миллионов долларов (шесть миллиардов центов) — и этого хватит на покупку миллиарда киловатт-часов в розницу (по шесть центов за киловатт-час). Иными словами, из одного килограмма ОЯТ при использовании рециклинга можно получить столько же электроэнергии, как от продажи восьми килограмм золота. От 23 тысяч тонн ОЯТ, накопленного в России, можно получить столько же киловатт-часов, сколько от продажи 180 тысяч тонн золота. А это больше, чем золотой запас всех стран мира вместе взятых. Кто в здравом уме решит зарывать такое под землю?

Списанный по старости контейнер для перевозки отработавшего ядерного топлива в Британии в 1984 году проверили на устойчивость к крушениям, направив в него поезд на скорость 160 километров в час. Несмотря на мощный удар, уничтоживший локомотив и полувагон, на котором находился контейнер, сам он остался цел / ©Wikimedia Commons

И в России с 2018 года производят уран-плутониевое МОКС-топливо на основе именно тех изотопов, что содержатся в таком один раз уже отработавшем материале. А в реакторе БН-800 МОКС-сборки используются для выработки электроэнергии: то есть процесс превращения накопленного ОЯТ в реальную энергию уже запущен.

На сегодня подавляющее большинство реакторов мира — на медленных нейтронах, и использовать их для «размножения» ядерного топлива с использование ОЯТ нельзя. На первый взгляд, массовое строительство реакторов-размножителей типа БН-800 пока дело далекого будущего. Однако это не совсем так.

Все дело в том, что, кроме соображений чисто экономических, есть еще экологические. Во Франции сегодня нет быстрых реакторов, поэтому там дожигают топливо на реакторах с медленными нейтронами. Эффективность этого процесса не так высока: только 40-50% отработавшего топлива удается превратить в новое. Но это не останавливает французов: другие европейские страны доплачивают им за утилизацию своего топлива, что делает процесс выгодным.

Очевидно, что тот, кто первым развернет недорогие реакторы на быстрых нейтронах (типа планируемого «Росатомом» БН-1200, стоимость которого намечается равной цене реактора на медленных нейтронах — типа ВВЭР), получит огромное преимущество. Его реактор превратит в топливо вдвое большую долю ОЯТ, то есть сможет сократить его объем вдвое и попутно получить огромное количество энергии.

Пока у нас этот процесс солидно тормозится тем, что последние десять лет в России кумулятивный рост ВВП близок к нулю, отчего спроса на новые электростанции не так много. Однако можно с уверенностью сказать: в будущем от топлива, полученного вторичной переработкой, никуда не уйти.

В связи с этим российское отработавшее топливо, хранящееся под горой в Железногорске, нужно оценивать как главный — и энергетически, и даже экономически — резерв страны. Находящиеся там тысячи тонн по потенциальной полезности сравнимы с золотом того же веса.

Реактор-дожигатель в горных холлах: вторая ступень рециклинговой схемы

Как мы выяснили, вопрос «сколько же на свете есть ядерных отходов» куда сложнее, чем кажется. Из изложенного выше мы узнали, что 97% отработавшего топлива можно использовать. Возникает соблазн рассчитать объем ядерных отходов от реакторов, просто умножив 250 тысяч тонн ОЯТ на оставшиеся 3% (0,03) — именно такова доля той части отработавшего топлива, которую нельзя использовать в реакторах БН-800. Получающаяся цифра в 7,5 тысячи тонн на весь мир кажется небольшой. Все это поместится в куб со стороной менее чем в десять метров. Но, на самом деле, и эта оценка объема ядерных отходов сильно завышена.

Все дело в составе этих трех процентов. Они образуются при распаде урана-235 в обычном реакторе на медленных нейтронах и состоят едва ли не из половины таблицы Менделеева. Но больше всего там циркония, молибдена, технеция, рутения, родия, палладия, серебра, йода, ксенона, цезия, бария, лантана, церия и неодима.

Большая часть этих изотопов не дает серьезной радиационной угрозы и может быть использована в промышленности. Благо родий, палладий, серебро с неодимом — не самые дешевые металлы, потребление которых в последние десятки лет быстро растет. Кстати, уже есть и методы их извлечения при переработке отработавшего топлива.

Другие продукты распада урана высокорадиоактивны, но как раз поэтому ценны. Например, технеций, цезий и радиоактивный йод широко используются в ядерной медицине — отрасли, испытывающей в последние двадцать лет постоянный рост потребности в делящихся материалах. Стронций и ряд других изотопов применяют для производства радиоизотопных источников энергии: именно они питают кардиостимуляторы, бакены, необслуживаемые маяки и ряд космических аппаратов.

Есть и третий вид продуктов деления, так называемые минорные актиниды: нептуний-237, америций-Am-241 и 243, кюрий-242, 244 и 245. Эти материалы имеют короткий срок жизни, но поэтому и делятся с такой скоростью, что в прямом смысле слова светятся в темноте (красноватым или пурпурным светом). Их было бы неплохо использовать для получения энергии, но, увы, их концентрация в ТВЭЛе слишком низка для такого трюка. И даже если их оттуда извлечь, такое топливо будет быстро распадаться, да и слишком сильно оно греется, чтобы сделать из него обычный ТВЭЛ.

Смесь фторидов лития и бериллия прозрачна. Зеленоватый окрас ей придает уран, растворившийся в соли. Газовая горелка позволяет соли не застыть / ©Wikimedia Commons

Убирать из отработавшего топлива уран и плутоний «Росатом» уже умеет, но что потом делать с минорными актиноидами — до самого недавнего времени не было ясно.

Однако в последние годы разрабатывается и технология, способная закрыть этот вопрос. Ключевую роль тут играет вещество с труднопроизносимым с первого раза названием тетрафторобериллат лития, которую в «Росатоме» предпочитают называть солью FLiBe.

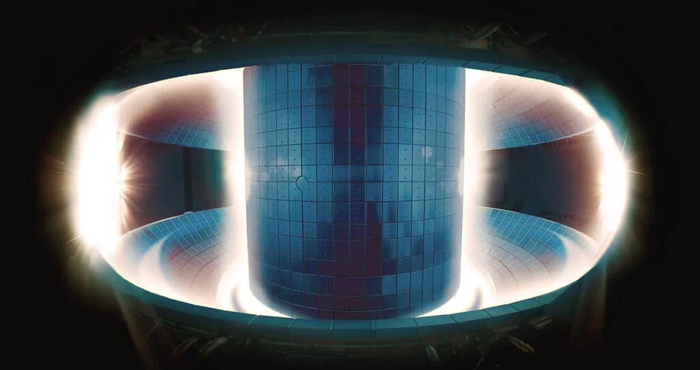

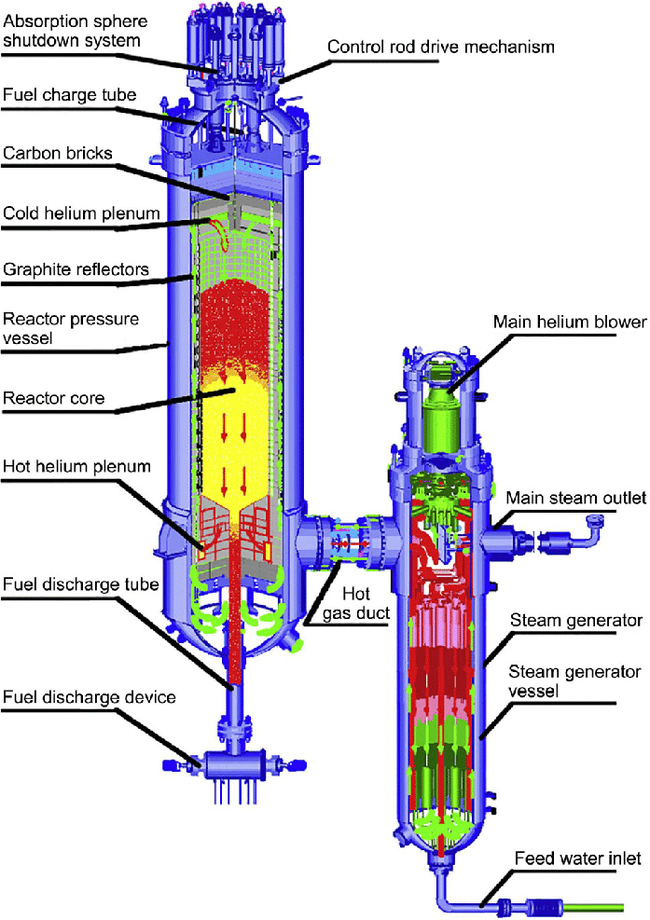

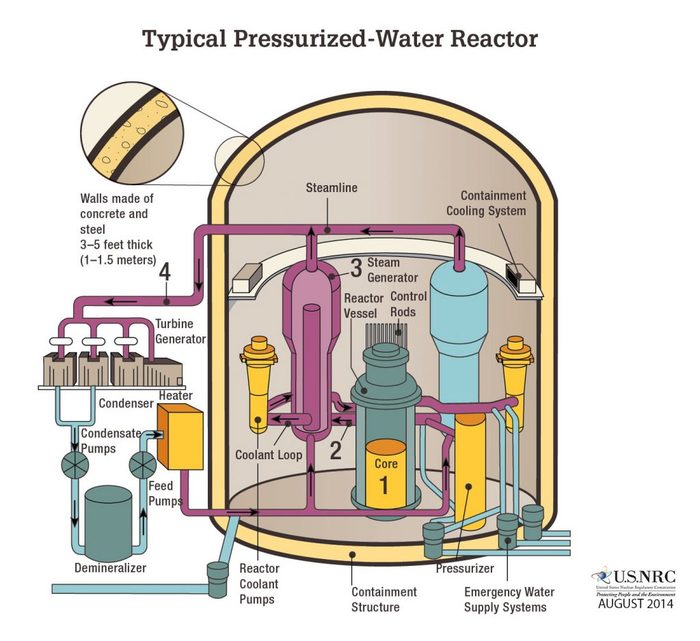

Это соединение имеет серьезные плюсы, дающие ему и возможность быть отличным охладителем атомных реакторов на быстрых нейтронах, и даже способность использовать в таких реакторах минорные актиниды, упомянутые выше. Дело в том, что фтор, литий-7 и бериллий не поглощают нейтроны, не замедляют их — в отличие от такого охладителя, как вода. К тому же литий-бериллиевая соль плавится при плюс 459 °C, а кипит только при плюс 1430 °C. Это крайне важно для КПД реактора: чем сильнее нагрет теплоноситель, тем выше КПД по циклу Карно. В типичном реакторе современности (например, ВВЭР) охлаждает вода, которую выше плюс 322°C не нагревают (иначе ее становится сложно использовать).

И для получения приемлемых экономических параметров водяной реактор держит воду под давлением в 160 атмосфер, что требует исключительно прочного реакторного корпуса, стоящего немалых денег. Соль бериллия и лития настолько теплоемка, что в реакторе с ее использованием давление атмосферное — и нужды в сверхпрочном корпусе нет.

Надо сказать, сильно греть можно не только литий-бериллиевую соль: натрий кипит едва ли не при плюс 900°C, и в БН-800 его нагревают примерно до плюс 550°C. Поэтому КПД у него близок к 40%, а у ВВЭР-1200 — не выше 35%. По той же причине давление в первом контуре БН-800 — атмосферное. Но литий-бериллиевая соль имеет плюсы и перед натрием.

Во-первых, ее теплоемкость в четыре раза выше, чем у натрия (то есть ее надо меньше по объему). Во-вторых, она не горит при контакте с воздухом, а натрий горит — и именно поэтому у Франции и Японии сегодня таких реакторов нет (на натриевых быстрых реакторах обеих стран случались пожары). Фториды вообще чрезвычайно трудно окислить, поэтому соль FLiBe почти невозможно поджечь (и это заметное преимущество).

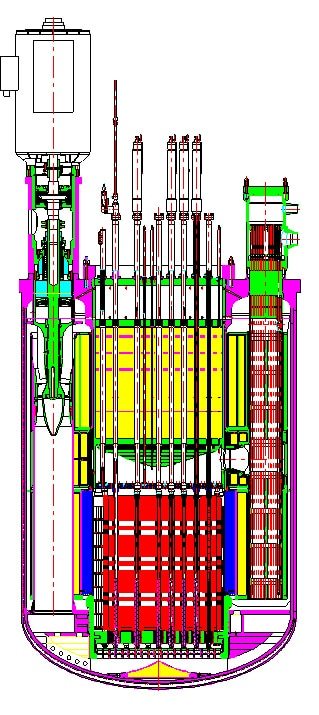

Есть у тетрафторбериллата лития еще одна важная черта: в этой соли растворяются и уран, и плутоний, и минорные актиниды. За счет этого можно сделать реактор без ТВЭЛ, где во фторидах лития и бериллия будут растворены тетрафториды плутония и минорных актинидов. При их распаде бассейн с солью будет нагреваться, греть второй контур, а тот, в свою очередь, уже генерировать пар, который станет вращать турбину и вырабатывать электроэнергию.

Поскольку активная зона здесь полностью жидкая, то по мере распада нептуния, америция и кюрия можно постепенно выводить оттуда образующийся при их распаде плутоний-238 и добавлять все новые порции минорных актинидов. Кстати, плутоний-238 — тоже не отходы, а весьма ценный источник энергии для космических зондов и планетоходов. Именно на российском плутонии-238 на Марсе работает «Кьюриосити».

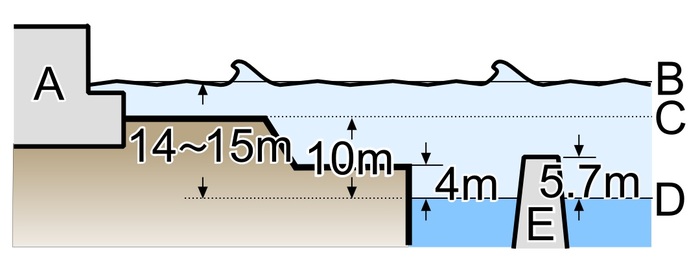

Экспериментальный реактор такого рода на 10 мегаватт планируют построить на Горно-химическом комбинате «Росатома» в Железногорске. Он называется «горным» неслучайно: его вырубили в скальной породе под натуральной горой, чтобы он мог выдержать атомный удар. Там некогда работал реактор ЛБ-120 (ЛБ — по инициалам Лаврентия Берии, главы атомного проекта в год основания предприятия).

Въезд в подземный комбинат в Железногорске, где намечено строительство реактора-дожигателя / ©Росатом

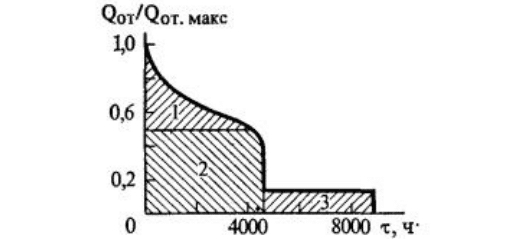

После остановки там последнего реактора по наработке оружейного плутония подгорная часть комбината пустует. Но вряд ли это продлится долго: демонстрационный реактор-дожигатель построят именно там, там же предполагается создать промышленный, гигаваттный дожигатель, низкопотенциальное тепло от которого сможет согревать город Железногорск.

Если его опытная эксплуатация пойдет как задумано, через десять лет на комбинате планируют построить более крупный реактор-дожигатель минорных актинидов — на 1000 мегаватт, на уровне ВВЭР-1000 по электрической мощности.

Чтобы эффективно извлекать из реакторной «ванны» лантаниды и иные элементы, «Росатом» разрабатывает технологию трехстадийного извлечения компонентов из постепенно заменяемого топлива такого реактора-дожигателя. Для этого в него будут вводить жидкий висмут, а затем, в висмут — металлический литий, легко восстанавливающий нужные элементы из окислов, что позволит получить их в чистом виде.

Концепт исследовательского жидкосолевого реактора-дожигателя / ©Росатом

В одной из стадий будут извлекать остаточный плутоний и минорные актиниды (хотя они и выгорают в реакторе, но не на 100 %), а на другой — и лантаниды. Недогоревший плутоний и актиниды затем снова будут вводиться в ванну реактора, став «топливом второго круга».

В итоге работы реактора-дожигателя от минорных актинидов остаются в основном относительно короткоживущие изотопы цезия, стронция, циркония и молибден. Даже если первый и второй не пригодятся в радиоизотопных «батарейках» — полураспад у них занимает лишь от 30 до 50 лет. То есть уже через 500 лет активность отходов «дожигателя» упадет до уровня природного урана — и они станут практически безвредными.

В «Росатоме» нацеливаются на это: чтобы захоронению в земле подвергались продукты с той же радиоактивностью, которую имели руды, извлеченные из земли в начале ядерного топливного цикла.

При использовании 97% отработавшего топлива в реакторах на быстрых нейтронах типа БН-800 и дожигании оставшихся 3% в реакторе-дожигателе вроде экспериментального, строящегося сейчас в Железногорске, общий объем отходов в отработавшем ядерном топливе будет сильно меньше 1% от его исходной массы. Иными словами, из 250 тысяч тонн непереработанного на сегодня отработавшего топлива получится менее 2,5 тысячи тонн отходов. По объему это сотни кубометров. А из 23 тысяч тонн ОЯТ, накопленного в России, — порядка 230 тонн, менее 25 кубометров.

Стеклопластиковые лопасти ветряков, захораниваемые на свалке в Вайоминге, США. Три лопасти современного крупного ветряка типа Vestas V164 весят сто тонн на одну установку, а менять их надо раз в 25 лет / ©Benjamin Rasmussen

Все это показывает, насколько мало отходов на деле выходит из ворот АЭС. Более чем за 60 лет работы атомной энергетики удалось накопить всего 2,5 тысячи тонн того, что на самом деле не получится переработать. Да, эту сотню кубометров отходов (на весь мир) придется хранить в контейнерах 500 лет, прежде чем можно будет зарыть в землю. И все равно по массе это очень немного: при демонтаже одного крупного ветряка, отработавшего свой срок, образуются сотни тонн отходов, которые сегодня, как правило, просто закапывают на свалке. На триллион киловатт-часов выработки ветряки только отработанных стеклопластиковых лопастей дают не менее 150 тысяч тонн — но это не мешает им считаться экологически чистым источником энергии.

А что же Гринпис тогда называет «миллионами тонн ядерных отходов»?

Все эти цифры вызывают недоумение. Периодически представители Гринписа утверждают, что в мире миллионы тонн ядерных отходов и только в России их больше миллиона тонн. Но о каких миллионах тонн идет речь, если атомные реакторы за всю историю и полумиллиона тонн топлива не использовали? Да и в четверти миллиона непереработанного исходного топлива реальных отходов — 1%?

Протесты зеленых против атомных отходов в Германии до некоторой степени имеют смысл: там просто нет реакторов, способных превратить отработавшее топливо и обедненный гексафторид урана в новое топливо. Но к Франции и России это не относится: здесь такие технологии вполне развиваются / ©Wikimedia Commons

С цифрами Гринписа все не так сложно: главное не то, что считают, а то, кто считает. Гринписовцы не могут сказать «атомная энергетика на киловатт-час оставляет меньше отходов, чем ветряки» — пусть это и правда. Поэтому, чтобы АЭС выглядели в глазах общественного мнения похуже, зеленые записывают в ядерные отходы… гексафторид урана.

В организации даже говорят, что Россия еще и ввозит такие «ядерные отходы» из Германии. И утверждают: «Европейские производители заинтересованы в российских контрактах не столько для дообогащения ОГФУ, сколько для его захоронения [в России]». Правда, есть нюанс: в России вообще не захоранивают ядерные отходы, даже свои. Тем более это относится к гексафториду урана — соединению, оба компонента которого (и фтор, и уран) в нашей стране умеют использовать полностью.

Это вещество, которое применяют при обогащении природного урана — то есть при увеличении концентрации урана-235 в нем до нескольких процентов вместо природных 0,7%. При обогащении получают немного топлива — туда уходит примерно 10% всего добытого урана — и обедненные «хвосты», отвалы почти «пустой» (по урану-235) породы.

Как несложно догадаться по слову «пустой», радиоактивность такого вещества ниже, чем у того же гексафторида урана до начала обогащения. То есть это вещество намного менее радиационно опасное, чем уран в природе. Активность гексафторида урана до обогащения — лишь 14 тысяч беккерелей на грамм, а после — значительно меньше. Для сравнения можно напомнить, что грамм радия имеет активность примерно 37 миллиардов беккерелей.

Во время радиационного инцидента в Гоянии (Бразилия), где настойчивый, но недостаточно образованный грабитель расковырял устройство для радиотерапии, источник с активностью в 74 триллионов беккерелей смог привести к смерти четырех человек — и такую же радиоактивность имеют 40 тысяч тонн гексафторида урана. То есть радиоактивность от него настолько низкая, что человек может спокойно сидеть на бочке с ним.

Но самое главное в этом веществе другое: две трети его по весу приходится на уран-238. Который, как мы отметили выше, при пропускании через «быстрые» атомные реакторы и многократный рециклинг их топлива, дает по восемь миллионов киловатт-часов на килограмм — много больше, чем можно купить за золото той же массы.

В связи с этим стоит иными глазами взглянуть на историю с ввозом гексафторида урана в Россию из Германии, которая так не нравится Гринпису. Ее суть в том, что в Германии нет собственных развитых технологий дообогащения урана, а в России они есть: здесь обогащение урана исторически было и остается на переднем крае технологических возможностей человечества.

Поэтому немцы решили вывезти свой гексафторида урана к нам, где его дообогатят, обогащенную по урану-235 (малую) часть ввезут обратно в Германию, а «хвосты», обедненные по урану-235, оставят у нас.

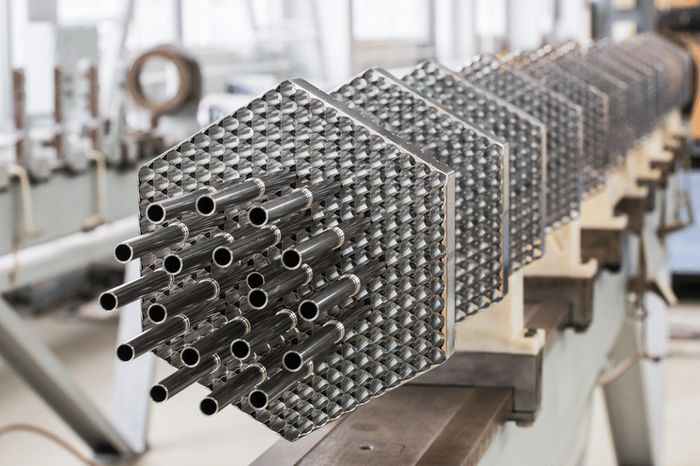

Что от этого имеет «Росатом»? Для начала серией реакций на установке W-ЭХЗ (Зеленогорск) из этого гексафторида можно получать фтористоводородную кислоту, не самый дешевый материал. В более далекой — и куда более важной — перспективе уран-238 из оставшихся у нас «хвостов хвостов» можно использовать как топливо. На Белоярской АЭС так уже поступают: примерно 30% топлива в реакторе БН-800 — это МОКС-топливо. На его производство, кроме плутония, идет тот самый оксид обедненного урана-238. И получают этот оксид именно из гексафторида урана, «хвостов хвостов». К 2023 году доля такого топлива в БН-800 должна достигнуть 100 процентов.

Элементы сборок МОКС-топлива для реактора БН-800. Пока такое топливо стоит 1300-1600 долларов за килограмм, а топливо, добытое из урановой руды — лишь 1140 долларов за килограмм. Однако КПД реактора БН-800 почти 40 против 35% у новейших ВВЭР, поэтому удельная стоимость МОКС-топлива на киловатт-час выработки различается довольно слабо / ©Wikimedia Commons

На 2020 год в Зеленогорске переработали уже сто тысяч тонн гексафторида урана, и процесс продолжается. Только в 2011-2017 годах из него получили и отправили в химическую отрасль 49 тысяч тонн фтористоводородной кислоты и фтористого водорода, а сам уран связали в виде закиси-окиси урана, U3O8.

По данным Гринписа, Россия ввезла из Германии более 140 тысяч тонн гексафторида урана, часть из которого уехала обратно, а часть — осталась. В оставшемся содержится 80 тысяч тонн собственно урана. То есть при пропуске его через реактор-бридер эти «отходы» могут дать 640 триллионов киловатт-часов. Что в 25 раз больше годового потребления электроэнергии на всей планете.

Но не стоит обвинять Москву в коварстве. Да, по сути, «Росатом» получил от европейцев деньги за то, что смог оставить себе сырье для огромного количества ядерного топлива. Но он никого не обманывал: просто у наших европейских партнеров нет технологий, которые позволили бы дообогащать гексафторид урана так же качественно, как в России, и тем более использовать уран из обедненных хвостов в «быстрых» ядерных реакторах.

Кроме того, «Росатом» ввозит «хвосты» вовсе не потому, что хочет «урвать» побольше бесплатного сырья для будущего топлива. У России и у самой — миллион тонн гексафторида урана. В них более 660 тысяч тонн урана-238, то есть потенциально из этих «отходов» можно выработать пять квадриллионов киловатт-часов.

Получается парадоксальная ситуация: «Росатом» последовательно, много лет подряд, перерабатывает «хвосты» от обогащения урана. И, согласно логике, зеленые должны поддерживать этот процесс обеими руками — тем более что в Германии гексафторид урана перерабатывать не умеют. И тем более не умеют использовать обедненный уран в качестве топлива, как на Белоярской АЭС.

БН-800, один из реакторов Белоярской АЭС, уже начал потреблять МОКС-топливо: эра использования отработавшего топлива в России не за горами / ©Wikimedia Commons

Но вместо того, чтобы поддерживать, Гринпис… критикует тех, кто перерабатывает ядерные материалы. Почему рециклинг пластика — добро, а ядерных материалов — зло? Зачем пытаться помешать их переработке? К сожалению, сами зеленые так до сих пор и не сформулировали ответ на все эти вопросы.

«Отходы», что ценнее золотого запаса

Подведем итоги. В России в форме отвалов «пустой» (от урана-235, но не от урана-238) породы хранится почти 800 тысяч тонн урана. Еще 23 тысячи тонн сырья для будущего топлива хранятся в виде отработавшего ядерного топлива. Общее количество электрической энергии, которое из них можно извлечь, свыше 6,4 квадриллиона киловатт-часов.

А если сложить все запасы российского угля, газа и нефти, получится, что из них (при щедром КПД в 60%) можно получить 1,3 квадриллиона киловатт-часов электроэнергии. Из них на уголь приходится менее 0,84 квадриллиона, а на газ — порядка 0,23 квадриллионов киловатт-часов. Еще 0,2 квадриллиона можно получить из всей российской нефти. Вывод: хранящиеся в России ядерные «отходы», которые вовсе не отходы, могут дать ей в пять раз больше энергии, чем все ее ископаемое топливо вместе взятое.

Реактор БН-800 меньше типовых ВВЭР нашего времени, за счет этого его удельная стоимость выше. Однако следующий быстрый реактор в России должен иметь мощность в 1200 мегаватт, и в этом случае удельная стоимость будет вполне на уровне обычных реакторов / ©Wikimedia Commons

Только нефть, газ и уголь надо еще как-то извлечь из земли. И в случае угля это чаще всего делают огромными открытыми карьерами, с большими и неприятными экологическими последствиями. Достаточно напомнить, что только на добычу угля и в одном только Кузбассе тратят 600 тысяч тонн взрывчатки в год — сорок Хиросим по тротиловому эквиваленту. На видео ниже легко заметить, к чему иной раз приводят эти 600 килотонн в год (осторожно, громкий звук) :

А вот «ядерные отходы», которые, по сути, скорее золотой запас, уже добыты — и чтобы использовать их энергию не нужно наносить никакого ущерба природе. Достаточно взять его с площадок хранения. Причем как только атомная индустрия начнет использовать быстрые реакторы в значительных количествах, потребность в производстве нового гексафторида урана постепенно исчезнет сама собой: обогащать природные урановые руды не будет нужды, ведь можно просто использовать то, что уже давно вынули из земли.

В этом месте можно было бы задаться вопросом о том, почему Гринпис пытается называть отходами материалы, которые потенциально важнее любых других материальных резервов нашей страны. Но мы этого делать не будем, поскольку в отдельном тексте «Цена страха» уже описали, почему зеленые так серьезно заблуждаются насчет атомной энергетики, — а также сколько жизней за эти заблуждения заплатило человечество.

Поэтому остановимся на другом. Из цифр следует, что для атомной отрасли рециклинг и бережное отношение к природе являются естественным и наиболее выгодным путем развития. Накопленного сырья для производства нового топлива вполне хватает, чтобы обеспечить АЭС на тысячи лет вперед.

Принципиально новый по своей задумке реактор-дожигатель в Железногорске позволит избежать захоронения опасных материалов с повышенной радиационной активностью и возвращать природе то же число беккерелей, что когда-то люди взяли у нее в урановых рудниках. Причем все это, с учетом перспективных конструкций типа БН-1200 и реакторов на солях лития и бериллия, будет вполне оправданно экономически. Пожалуй, с чисто технической точки зрения у атомной энергетики действительно неплохие перспективы.