Почему я чувствую себя виноватым, если ничего не делаю?

Вылечите меня, пожалуйста. Мне очень хреново.

Я постоянно чувствую себя плохим...

Я ничего не делаю. Нет, конечно, делаю, но – недостаточно.

Да, я делаю очень мало. Мог бы больше. Но я ленюсь.

Мне страшно, что кто-нибудь заметит, что я - бездельник. Мне становится совсем плохо от себя. Я как будто никудышный, и толку от меня – никакого.

Живу как в аду...»

Его ад – это вечная внутренняя борьба.

Даже не борьба, а бои без правил...

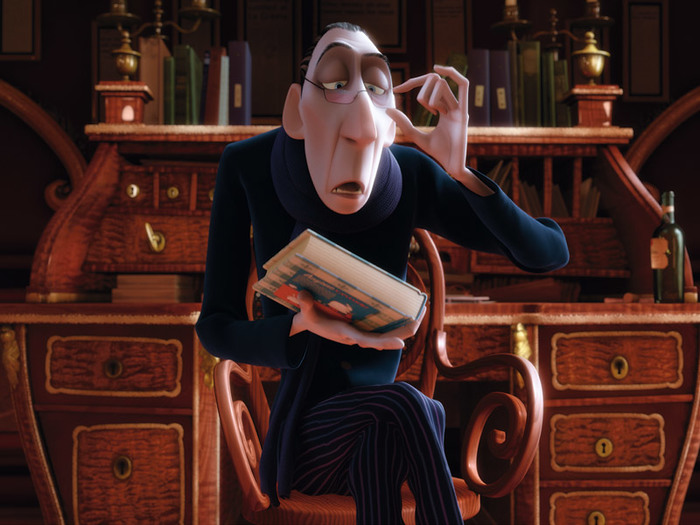

На одной стороне – вечно недовольный Родитель.

Ему, Родителю, надо, чтоб Ребенок работал.

Или делал что-нибудь полезное.

Машину помыл, ковер выбил.

А, когда все дела переделал, то все равно надо делать что-нибудь, с точки зрения Родителя, стоящее.

На другой стороне – измотанный, задерганный и пребывающий в вечной подавленной злости Ребенок.

Его достали нескончаемые принуждения и нотации.

Он зол на Родителя за то, что тот ему не дает продохнуть.

И делает то, что может – сопротивляется.

Чем ожесточеннее наседает Родитель, тем отчаяннее огрызается и сопротивляется Ребенок.

Внешне это выглядит так: молодой мужчина с огромным потенциалом (интеллектуальным, физическим, эмоциональным) вечно недоволен собой и жизнью...

И, кажется, все его возможности угорают в отчаянной борьбе...

Он почти лишен какого-либо движения, все его действия заблокированы сопротивлением, внутренним самобичеванием и виной.

...По своей сути, сопротивление – это попытка Ребенка противостоять насилию и осуществить – детским, разумеется, путем – право на свои решения...

А Родитель встречает это сопротивление неприятием этого права, и недоверием, что Ребенок может сам выбрать что-то «правильное». Безусловно, эта внутренняя борьба – отражение тех событий, которые когда-то были явными...

Когда мальчик встречался с ожесточенной родительской реакцией на свое нежелание соответствовать их нескончаемым требованиям... Родители, сами находившиеся в вечной тревоге и, не будучи ни секунды в реальности, не могли «встретиться» ни со своим ребенком, ни с собой... В первую очередь, с тем, что своей главной ценностью (да и ценностью своего ребенка) они «назначили» работу.

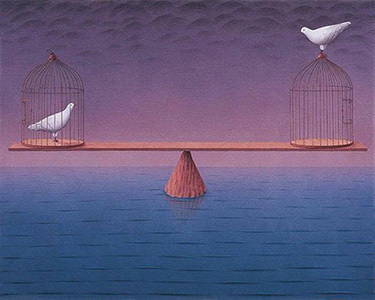

Но любая ценность, которой отдается слишком много внимания и энергии, становится разрушительной.

Превращаясь в сверх-ценность, она вытесняет все остальные ценности, используя своего "хозяина" как раба.

Многие из нас чувствуют стыд и вину за «неполезную» деятельность (скажем, отдых, удовольствия или даже чтение или общение с друзьями), или же попросту не умеют получать от них радость.

Все мы родом из прошлого...

Конечно, люди, жившие в ту эпоху, надолго «зависли» в тревоге, страхе, беспокойстве за свою жизнь.

Нестабильность, небезопасность – это тяжелое бремя для человеческой психики, и люди, привыкшие «выживать», навряд ли смогут просто «жить», не пройдя длительный курс реабилитации и психологической помощи.

Таким образом, миллионы людей «передали» последующим поколениям тревогу и страх за "безделье" и, во многих частных случаях, этот страх живет и поныне.

Не особенно спрашивая себя - а что же меня так раздражает в том, что мой ребенок хочет немного поиграть, или пообщаться с друзьями, многие родители начинают привычные "наезды".

Не сумев отследить свою тревогу, не осознавая, что источник беспокойства - внутри, а не вовне, они считают такое действие естественным и правильным.

Ребенок вынужден выживать - он будет врать, получая свои права тайком, или рискнет противостоять открыто, но, в любом случае, рассады вины будут густо посеяны, и обязательно прорастут.

А потом, вместо взрослого ответственного человека родители получат инфантильную личность (идентификация с Ребенком), тревожного перфекциониста (идентификация с Родителем) или Тяни -Толкая (идентификация на обоих полюсах).

И тогда, чтобы "перевести" сверх-ценность работы в разряд просто Ценности, и признать за собой право на свои личные приоритеты и предпочтения, ему предстоит длительная терапия.

...По выявлению причин тревоги Родителя, и внутреннему примирению с ним.

...По признанию своего права на собственную жизнь, в том числе свои ошибки.

...А также обретению личной ответственности за свои действия взамен привычного детского сопротивления.

Автор: Вероника Хлебова, психолог.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/veronikahlebova/pochemu-ia-chuvs...