semihunt

Средневековые замки: устройство (Часть 1)

При слове “замок” в нашем воображении возникает образ величественной крепости — визитной карточки жанра фэнтези. Едва ли найдется другое архитектурное сооружение, которое привлекало бы к себе столько внимания со стороны историков, знатоков военного дела, туристов, писателей и любителей “сказочной” фантастики.

Мы играем в компьютерные, настольные и ролевые игры, где нам приходится исследовать, строить или захватывать неприступные замки. Но знаем ли мы, что на самом деле представляют собой эти фортификации? Какие интересные истории связаны с ними? Что скрывают за собой каменные стены — свидетели целых эпох, грандиозных битв, рыцарского благородства и подлого предательства?

Удивительно, но факт — укрепленные жилища феодалов в разных частях света (Япония, Азия, Европа) строились по весьма схожим принципам и имели много общих конструктивных черт. Но в данной статье речь пойдет прежде всего о средневековых европейских феодальных крепостях, так как именно они послужили основой для создания массового художественного образа “средневекового замка” в целом.

Рождение крепости

Средневековье в Европе было неспокойным временем. Феодалы по любому поводу устраивали между собой небольшие войны — вернее говоря, даже не войны, а, выражаясь современным языком, вооруженные “разборки”. Если у соседа завелись деньги — их надо было отобрать. Много земли и крестьян? Это просто неприлично, ведь бог велел делиться. А уж если задета рыцарская честь — то здесь без маленькой победоносной войны было просто не обойтись.

При таких обстоятельствах крупным аристократам-землевладельцам не оставалось ничего другого, кроме как укреплять свои жилища с расчетом на то, что в один прекрасный день к ним в гости могут заявиться соседи, которых хлебом не корми — дай кого-нибудь зарезать.

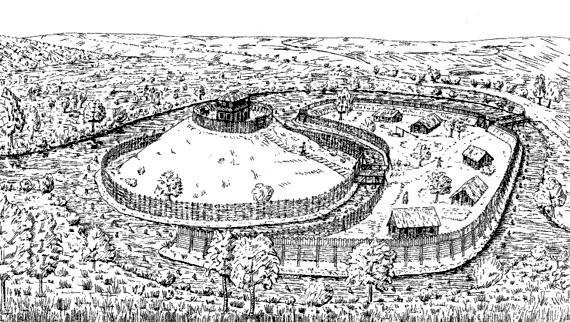

Первоначально эти укрепления делались из дерева и ничем не напоминали известные нам замки — разве что ров перед входом вырыт да деревянный частокол вокруг дома поставлен.

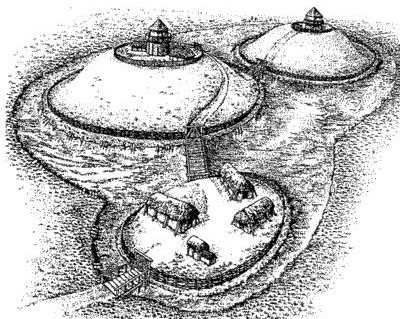

Господские дворы Хастеркнауп и Элмендорв — предки замков.

Однако прогресс не стоял на месте — с развитием военного дела феодалам приходилось модернизировать свои укрепления так, чтобы те могли противостоять массированному штурму с применением каменных ядер и таранов.

Европейский замок уходит своими корнями в эпоху античности. Самые ранние сооружения подобного рода копировали римские военные лагеря (палатки, окруженные частоколом). Принято считать, что традиция строительства исполинских (по меркам того времени) каменных сооружений началась с норманнов, а классические замки появились в 12 веке.

Осажденный замок Мортан (выдерживал осаду 6 месяцев).

К замку предъявлялись очень простые требования — он должен быть малодоступным для неприятеля, обеспечивать наблюдение за местностью (включая ближайшие деревни, принадлежащие владельцу замка), иметь собственный источник воды (на случай осады) и выполнять репрезентативные функции — то есть показывать мощь, богатство феодала.

Замок Бомари, принадлежавший Эдуарду I.

Добро пожаловать

Мы держим путь в замок, стоящий на выступе горного склона, с краю плодородной долины. Дорога идет через небольшое поселение — одно из тех, которые обычно вырастали около крепостной стены. Здесь живет простой народ — в основном ремесленники, и воины, охраняющие внешний периметр защиты (в частности — стерегущие нашу дорогу). Это так называемый “замковый люд”.

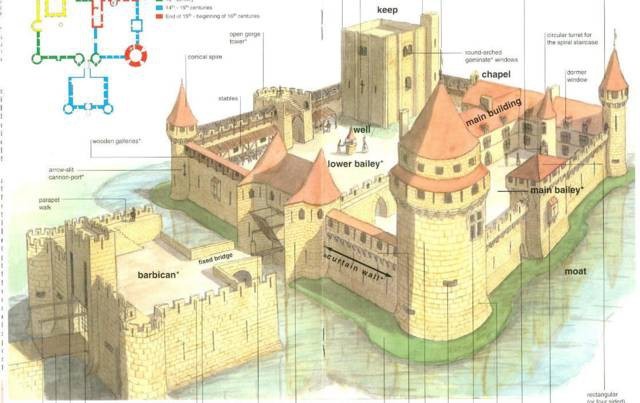

Схема замковых сооружений. Заметим — две надворотные башни, самая крупная стоит отдельно.

Дорога проложена таким образом, что пришельцы всегда обращены к замку правым боком, не прикрытым щитом. Непосредственно перед крепостной стеной находится голое плато, лежащее под значительным уклоном (сам замок стоит на возвышении — естественном или насыпном). Растительность здесь невысокая, чтобы не было укрытия нападающим.

Первая преграда — глубокий ров, а перед ним — вал вынутой земли. Ров может быть поперечным (отделяет стену замка от плато), либо серповидным, выгнутым вперед. Если позволяет ландшафт, ров опоясывает весь замок по кругу.

Иногда внутри замка выкапывались разделительные рвы, затрудняющие врагу передвижение по его территории.

Форма дна у рвов могла быть V-образная и U-образная (последняя наиболее распространена). Если почва под замком скалистая, то рвов либо вообще не делалось, либо они вырубались на небольшую глубину, препятствующую лишь продвижению пехоты (в скале практически невозможно сделать подкоп под стену замка — поэтому глубина рва не имела решающего значения).

Гребень земляного вала, лежащего прямо перед рвом (отчего тот кажется еще глубже), часто нес на себе палисад — забор из вкопанных в землю, заостренных и плотно пригнанных друг к другу деревянных колов.

К внешней стене замка ведет мост, перекинутый через ров. В зависимости от величины рва и моста, последний поддерживает одна или несколько опор (огромных бревен). Внешняя часть моста закреплена, но последний его отрезок (прямо у стены) подвижен.

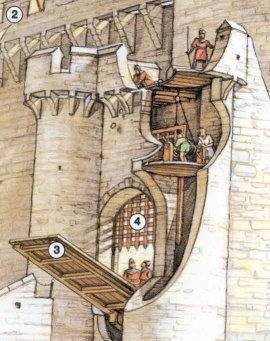

Схема входа в замок: 2 — галерея на стене, 3 — подъемный мост, 4 — решетка.

Ворота замка.

Противовесы на подъемнике ворот.

Этот подъемный мост устроен так, чтобы в вертикальном положении он закрывал собой ворота. Мост приводится в движение механизмами, спрятанными в здании над ними. От моста к подъемным машинам в стенные отверстия уходят канаты или цепи. Для облегчения работы людей, обслуживающих механизм моста, канаты иногда снабжались тяжелыми противовесами, берущими часть веса этой конструкции на себя.

Особый интерес представляет мост, работавший по принципу качелей (его называют “опрокидывающимся” или “качающимся”). Одна его половина находилась внутри — лежала на земле под воротами, а другая протягивалась через ров. Когда внутренняя часть поднималась, закрывая собой вход в замок, внешняя (на которую иногда уже успевали забежать нападающие) опускалась вниз, в ров, где была устроена так называемая “волчья яма” (острые колья, врытые в землю), невидимая со стороны, пока мост опущен.

Для входа в замок при закрытых воротах рядом с ними имелась боковая калитка, к которой обычно проложен отдельный подъемный трап.

Ворота — наиболее уязвимая часть замка, обычно проделывались не прямо в его стене, а устраивались в так называемых “надворотных башнях”. Чаще всего ворота были двустворчатые, причем створки сколачивались из двух слоев досок. Для защиты от поджога снаружи они обивались железом. При этом в одной из створок имелась маленькая узкая дверца, в которую можно было пройти, лишь согнувшись. Кроме замков и железных засовов, ворота закрывала поперечная балка, лежащая в стенном канале и задвигающаяся в противоположную стену. Поперечная балка могла также заводиться в крюкообразные прорези на стенах. Основной ее целью была защита ворот от их высаживания нападающими.

За воротами обычно находилась опускающаяся решетка. Чаще всего она была деревянной, с окованными железом нижними концами. Но встречались и железные решетки, сделанные из стальных четырехгранных прутьев. Решетка могла опускаться из щели в своде портала ворот, либо находиться позади них (с внутренней стороны надворотной башни), опускаясь по пазам в стенах.

Решетка висела на канатах или цепях, которые в случае опасности могли быть обрублены, чтобы она быстро упала вниз, преграждая путь захватчикам.

Внутри надворотной башни имелись комнаты для стражи. Они несли вахту на верхней площадке башни, узнавали у гостей цель их визита, открывали ворота, а в случае необходимости могли поражать из лука всех тех, кто проходил под ними. Для этого в своде портала ворот имелись вертикальные бойницы, а также “смоляные носы” — отверстия для выливания горячей смолы на нападающих.

Смоляные носы.

Все на стену!

Важнейшим оборонительным элементом замка была внешняя стена — высокая, толстая, порой на наклонном цоколе. Обработанные камни или кирпич составляли ее внешнюю поверхность. Внутри она состояла из бутового камня и гашеной извести. Стены ставились на глубокий фундамент, под который очень сложно было сделать подкоп.

Нередко в замках строились двойные стены — высокая внешняя и небольшая внутренняя. Между ними возникало пустое место, получившее немецкое название “цвингер”. Нападавшие, преодолевая внешнюю стену, не могли взять с собой дополнительные штурмовые приспособления (громоздкие лестницы, шесты и прочие вещи, которые нельзя перенести внутрь крепости). Оказавшись в цвингере перед еще одной стеной, они становились легкой мишенью (для лучников в стенах цвингера имелись небольшие бойницы).

Цвингер в замке Ланэк.

Сверху по стене проходила галерея для солдат обороны. С внешней стороны замка их защищал прочный бруствер в половину человеческого роста, на котором были регулярно расположены каменные зубцы. За ними можно было стоять в полный рост и, например, заряжать арбалет. Форма зубцов была предельно разнообразной — прямоугольные, округлые, в виде ласточкиного хвоста, декоративно украшенные. В некоторых замках галереи были крытыми (деревянный навес), чтобы защитить воинов от непогоды.

Кроме зубцов, за которыми удобно было прятаться, стены замка оборудовались бойницами. Через них велся обстрел нападающих. Ввиду особенностей применения метательного оружия (свобода движения и определенная позиция стрельбы) бойницы для лучников были длинными и узкими, а для арбалетчиков — короткие, с расширением по сторонам.

Особый вид бойницы — шаровая. Она представляла собой закрепленный в стене, свободно поворачивающийся деревянный шар с прорезью для ведения стрельбы.

Пешеходная галерея на стене.

Балконы (так называемые “машикули”) устраивались в стенах очень редко — например, в том случае, когда стена была слишком узкой для свободного прохода нескольких солдат, и выполняли, как правило, лишь декоративные функции.

По углам замка на стенах сооружались небольшие башни, чаще всего фланкирующие (то есть выступающие наружу), что позволяло защитникам вести огонь вдоль стен по двум направлениям. В позднее средневековье они стали приспосабливаться под хранилища. Внутренние стороны таких башен (обращенные во двор замка) обычно оставлялись открытыми, чтобы противник, ворвавшийся на стену, не мог закрепиться внутри них.

Фланкирующая угловая башня.

Замок изнутри

Внутреннее устройство замков отличалось многообразием. Помимо упомянутых цвингеров, за главными воротами мог располагаться маленький прямоугольный дворик с бойницами в стенах — своеобразная “ловушка” для нападающих. Порой замки состояли из нескольких “секций”, разделенных внутренними стенами. Но непременным атрибутом замка был большой двор (хозяйственные постройки, колодец, помещения для челяди) и центральная башня, она же “донжон” (donjon).

Донжон в замке Венсенн.

От наличия и местоположения колодца напрямую зависела жизнь всех обитателей замка. С ним часто возникали проблемы — ведь, как уже было сказано выше, замки строились на возвышениях. Прочный скальный грунт также не облегчал задачу по водоснабжению крепости. Известны случаи прокладки замковых колодцев на глубину более 100 метров (например, замок Куффхойсер в Тюрингии или крепость Кенигстайн в Саксонии имели колодцы глубиной более 140 метров). Прорытие колодца занимало от одного года до пяти лет. В некоторых случаях это поглощало столько же денег, сколько стоили все внутренние постройки замка.

Из-за того, что воду приходилось с трудом доставать из глубоких колодцев, вопросы личной гигиены и санитарии отходили на второй план. Вместо того, чтобы помыться самим, люди предпочитали ухаживать за животными — прежде всего, за дорогими конями. Нет ничего удивительного в том, что горожане и сельские жители морщили носы в присутствии обитателей замков.

Расположение источника воды зависело, в первую очередь, от естественных причин. Но если был выбор, то колодец выкапывали не на площади, а в укрепленном помещении, чтобы обеспечить его водой на случай укрытия во время осады. Если в силу особенностей залегания грунтовых вод колодец выкапывался за стеной замка, то над ним сооружалась каменная башня (по возможности — с деревянными переходами в замок).

Когда не было никакой возможности выкопать колодец, в замке сооружалась цистерна, собирающая дождевую воду с крыш. Такая вода нуждалась в очистке — ее фильтровали через гравий.

Боевой гарнизон замков в мирное время был минимален. Так в 1425 г. два совладельца замка Райхельсберг в нижнефранконском Аубе заключили соглашение, что каждый из них выставляет по одному вооруженному слуге, а двух привратников и двух стражей оплачивают совместно.

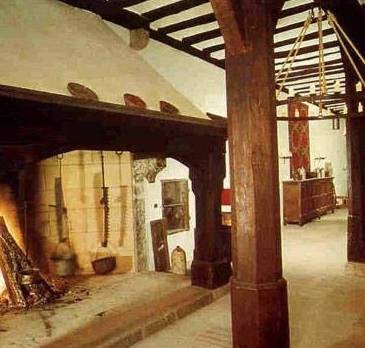

В замке также имелся ряд построек, обеспечивающих автономный быт его обитателей в условиях полной изоляции (блокады): пекарня, паровая баня, кухня и т. п.

Кухня в замке Марксбург.

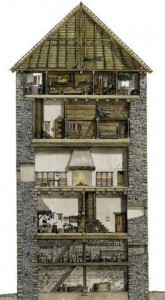

Башня была самым высоким сооружением во всем замке. Она обеспечивала возможность наблюдения за окрестностями и выполняла функции последнего убежища. Когда враги прорывались через все линии обороны, население замка укрывалось в донжоне и выдерживало длительную осаду.

Исключительная толщина стен этой башни делала ее разрушение практически невозможным (во всяком случае, на это потребовалось бы огромное количество времени). Вход в башню был очень узким. Он располагался во внутреннем дворе на значительной (6-12 метров) высоте. Деревянную лестницу, ведущую внутрь, можно было легко разрушить и тем самым преградить путь нападающим.

Вход в донжон.

Внутри башни иногда имелась очень высокая шахта, идущая сверху вниз. Она служила либо тюрьмой, либо складом. Вход в нее был возможен только через отверстие в своде верхнего этажа — “Angstloch” (нем. — устрашающая дыра). В зависимости от предназначения шахты, лебедка опускала туда пленников или провиант.

Если тюремных помещений в замке не было, то пленников помещали в крупные деревянные ящики из толстых досок, слишком маленькие для того, чтобы встать в полный рост. Эти ящики могли устанавливаться в любых помещениях замка.

Разумеется, в плен брали, прежде всего, для получения выкупа либо для использования узника в политической игре. Поэтому VIP-персоны обеспечивались по высшему классу — для их содержания выделялись охраняемые покои в башне. Именно так “мотал свой срок” Фридрих Красивый в замке Траусниц на Пфаймде и Ричард Львиное Сердце в Трифелсе.

Палата в замке Марксбург.

В основании башни располагались подвал, который также мог использоваться в качестве темницы, и кухня с кладовой. Главный зал (столовая, общее помещение) занимал целый этаж и обогревался огромным камином (он распространял тепло всего на несколько метров, так что дальше по залу расставлялись железные корзины с углями). Выше шли палаты семьи феодала, отапливаемые небольшими печками.

На самом верху башни находилась открытая (реже — крытая, но в случае необходимости крышу можно было сбросить) площадка, где можно было установить катапульту или другое метательное орудие для обстрела врага. Там же водружался штандарт (знамя) владельца замка.

Иногда донжон не служил жилым помещением. Он вполне мог применяться только лишь в военно-хозяйственных целях (смотровые посты на башне, темница, хранилище провизии). В таких случаях семья феодала обитала в “паласе” — жилом помещении замка, стоящем обособленно от башни. Паласы строились из камня и имели несколько этажей в высоту.

Башня замка Абенберг (12 век) в разрезе.

Следует отметить, что условия проживания в замках были далеко не самыми приятными. Лишь самые крупные паласы имели большой рыцарский зал для торжеств. В донжонах и паласах было очень холодно. Выручало каминное отопление, однако стены все равно покрывались толстыми гобеленами и коврами — не ради украшения, а для сохранения тепла.

Окна пропускали очень мало солнечного света (сказывался фортификационный характер замковой архитектуры), далеко не все из них были застеклены. Туалеты устраивались в виде эркера в стене. Они были неотапливаемыми, поэтому посещение нужника зимой оставляло у людей просто неповторимые ощущения.

Замковый туалет.

Завершая нашу “экскурсию” по замку, нельзя не упомянуть о том, что в нем обязательно присутствовало помещение для богослужений (храм, капелла). К числу непременных обитателей замка относился капеллан или священник, который, помимо своих основных обязанностей, исполнял роль писаря и учителя. В наиболее скромных крепостях роль храма выполняла стенная ниша, где стоял небольшой алтарь.

Крупные храмы имели два этажа. Простолюдины молились внизу, а господа собирались в теплом (иногда застекленном) хоре на втором ярусе. Убранство подобных помещений было довольно скромным — алтарь, скамейки и настенные росписи. Иногда храм исполнял роль гробницы для живущего в замке рода. Реже он применялся как убежище (наряду с донжоном).

О подземных ходах в замках рассказывают множество небылиц. Ходы, разумеется, были. Но лишь очень немногие из них вели из замка куда-нибудь в соседний лес и могли использоваться как путь к бегству. Длинных ходов, как правило, вообще не было. Чаще всего встречались короткие тоннели между отдельными зданиями, либо из донжона в комплекс пещер под замком (дополнительное убежище, склад или сокровищница).

Материнская плата пикабушника

Зацените материнку

Первый раз вижу такую материнку: 19 слотов AGP и 38 PCI. Кто знает нахрена она такая, для каких задач?

Атомные автомобили

Проблема создания компактных ядерных реакторов давно волнует человечество. Невероятно экономичный, практически вечный, довольно экологичный (если не учитывать вероятность аварии) двигатель мог бы спасти Землю от истощения ресурсов, поспособствовать очищению атмосферы, облегчить жизнь обыкновенному человеку. Но пока на атомной тяге передвигаются разве что крупные корабли и подлодки; когда дело дойдёт до автомобилей и поездов — неизвестно. Хотя истории известно несколько попыток поставить реактор на колёса.

Размеры — вот основная проблема, не позволяющая снабдить автомобиль ядерным двигателем. Одна только система охлаждения, требующая постоянного притока свежего теплоносителя, занимает столько места, что полезное пространство атомного автомобиля сводится к нулю. Стационарные АЭС используют для охлаждения воду, поступающую из внешних резервуаров, у атомных кораблей и подлодок тоже нет недостатка в теплоотводящем материале, а вот наземному транспорту весь запас охладителя придётся возить с собой. Чисто теоретически проблему может решить создание реактора, работающего по принципу управляемого термоядерного синтеза. Он будет заметно безопаснее и компактнее существующих систем. Но, к сожалению, подобный источник энергии остаётся лишь фантастикой.

Тем не менее, несколько концептов атомных автомобилей в XX веке увидели свет. Некоторые — в виде макетов, некоторые — в виде рисованных скетчей. Можно выделить две вспышки интереса к наземному атомному транспорту — в 1950-1960-х и в 2010-2011 годах. Первая была связана с гонкой вооружений и стремлением двух супердержав, СССР и США, перегнать друг друга в технологическом отношении. Кроме того, в те времена учёные искренне верили в то, что вот-вот атом будет подчинён окончательно и бесповоротно (а воз, честно говоря, и ныне там). Второй период заинтересованности имеет другое обоснование. Сегодня открытие управляемого термоядерного синтеза и в самом деле маячит на горизонте, и компании стараются заранее разработать концепт, где этот принцип будет применим, тем самым обогнав конкурентов. Что же, посмотрим, насколько осмысленны эти разработки.

Интересным направлением разработок в области наземных транспортных средств на ядерной тяге стала тема атомного танка. Когда атом предполагалось использовать исключительно для военных нужд, в начале 1950-х годов командование армии США выделило серьёзный грант на разработку танка, способного использовать силу ядерной реакции.

На третьей конференции по вопросам танкостроения (Question Mark III), проведённой армейским командованием в 1954 году, впервые был поднят вопрос о возможности создания ядерного двигателя для танка. В отличие от автомобильных концептов, тут не возникало серьёзных проблем с массой и объёмом: на танк вполне можно было поставить чуть модифицированный реактор от подлодки. Первый концепт тяжёлого атомного танка получил наименование TV-1. Предполагалось, что машина будет весить порядка 70 тонн (из них половина — двигатель), толщина брони достигала 350 мм. Но одну проблему в те годы решить никак не могли — экранирование экипажа. Если автомобильные дизайнеры могли позволить себе пофантазировать, то армейцы бурным воображением не отличались и смотрели на мир с эксплуатационной точки зрения. И что-то подсказывало инженерам, что атомный танк построить пока что невозможно.

В 1955 году на следующей подобной конференции был представлен второй проект R32 с более лёгким реактором. Теоретическая масса танка — 50 тонн, 120-мм броня, 90-мм гладко ствольное орудие: этот концепт уже был похож на правду. Но отсутствие решения по экранированию экипажа отправило на свалку истории и R32. Последняя попытка построить атомный танк произошла в 1959-м, когда тяжёлый танк M103 собирались перестроить для испытаний на его шасси ядерного реактора. Но министерство обороны в итоге срезало финансирование сложного и не слишком перспективного проекта. Перед армейцами стояли другие задачи.

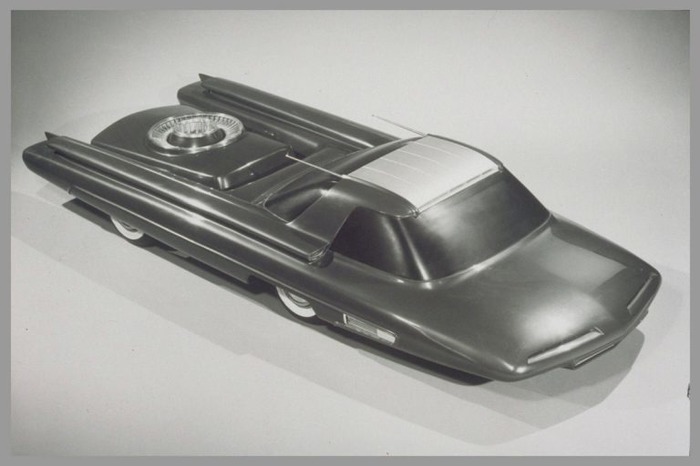

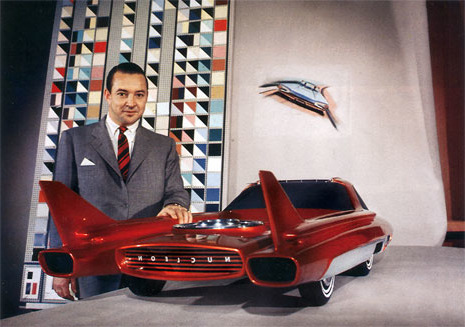

Ford Nucleon (1957)

Концепт-кар Ford Nucleon стал самым знаменитым атомным автомобилем. Тому есть целый ряд причин. Он стал первой подобной разработкой, а также одной из двух таких машин, созданных хотя бы в виде макета и продемонстрированных на автошоу.

Вопрос «нужно ли разрабатывать атомный концепт» в те времена не стоял. «Нуклеон» стал не частной попыткой дизайнера-одиночки, а продуктом серьёзной работы инженеров и техников. Автомобиль продумали от первого до последнего винтика, учли необходимость обслуживания на дорогах общего пользования и фактор опасности облучения пассажиров. Дело оставалось за малым: создать требуемый движок.

Техническое задание было получено группой фордовских инженеров в 1956 году, а годом позже концепт был готов. Конечно, функциональность Ford Nucleon вызывала сомнения. Всего два пассажироместа и крошечный багажник спереди: автомобиль мог служить разве что развлекательным транспортным средством. В качестве семейной машины он явно не годился. Но такая цель и не ставилась. Ядерная установка, занимавшая 2/3 объёма и массы автомобиля, была уменьшенной копией стандартного реактора S2W с подводной лодки USS Nautilus. Правда, уменьшить 35-тонную махину высотой 6 метров до «автомобильных» размеров не представлялось возможным: конструкторы прекрасно это понимали. В ограниченном объёме нужно было разместить сам реактор, парогенератор и две турбины: одна должна была создавать крутящий момент (иначе говоря, вращать колёса), другая — крутить электрогенератор. Проблему охлаждения планировалось решить с помощью конденсации отработавшего пара обратно в воду.

В принципе, идея выглядела реализуемой и даже работоспособной. Основным плюсом являлось полное отсутствие выбросов в атмосферу и чудовищная долговечность силового агрегата. Конечно, заправить новые урановые стержни в старый реактор было проблематично, поэтому «заправлялась» машина путём смены реактора. Но одной заправки должно было хватить как минимум на 8 000 километров (рассматривались варианты до 30 000), так что проблемой это не считалось. Обогащать же использованные реакторы планировалось в заводских условиях — так сегодня работают, например, станции по зарядке и обмену газовых баллонов. Наконец, важнейшим плюсом являлась бесшумность «Нуклеона». За отсутствием процесса внутреннего сгорания ничего, кроме чуть слышного гудения турбин, не нарушало бы покой окружающего мира.

И всё-таки автомобиль оставался весьма громоздким. Футуристический дизайн, конечно, сглаживал это впечатление, но инженеры понимали важность изоляции салона от реактора, и потому масса и размеры защитных пластин были соизмеримы с массой и размерами самого двигателя. Именно в целях безопасности, а не по прихоти художника кабина была вынесена вперёд, чтобы максимально отдалить пассажиров от опасного «сердца» автомобиля. Капсулу с горючим разместили в самой отдалённой от кабины части — внизу, под двигателем, с тройным слоем изоляции. Но что такое 1-2 метра для радиоактивного излучения? Ничего, пшик.

Ford Nucleon был изготовлен в виде макета в масштабе 3/8, показан на ряде выставок и салонов. Но время шло, а компактные реакторы всё не появлялись и не появлялись. Полноразмерную копию машины строить не имело смысла, тем более что сама компания Ford не имела достаточных мощностей для разработки собственного атомного движка. Ведущий американский производитель реакторов для подводных лодок Westinghouse Electric тоже не торопился с изменением форм-фактора своих конструкций. И амбициозный проект свернули, так толком и не дав ему старта. Но спустя пять лет он получил продолжение.

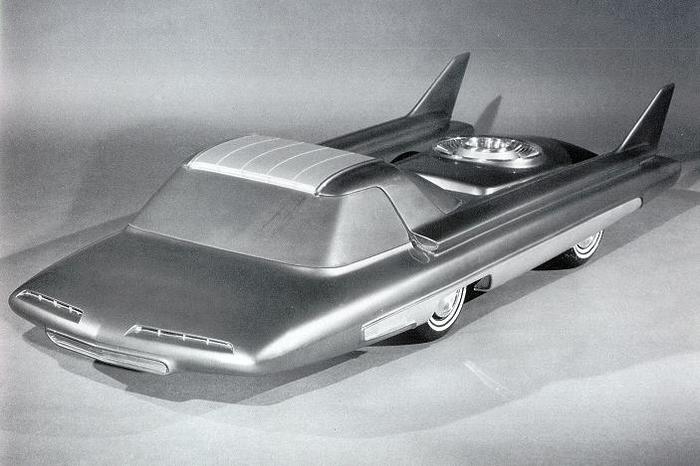

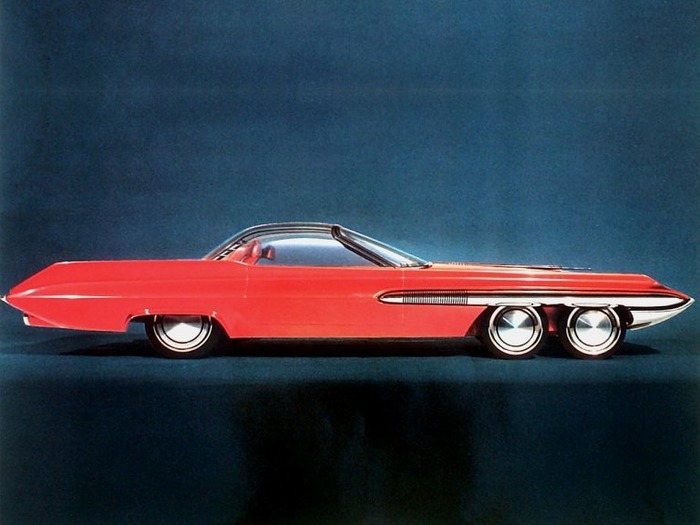

Ford Seattle-ite XXI (1962)

В 1961 году ООН приняла знаменитую декларацию о запрещении применения ядерного и термоядерного оружия. Соответственно, огромному количеству лабораторий, работавших в этой области, пришлось приостановить исследования. Усилия срочно требовалось направить в мирное русло. Маркетологи компании Ford заметили в этом определённый сигнал и тут же отправили задание инженерам: продолжить тему «Нуклеона». И появился Ford Seattle-ite XXI.

На этот раз разработчики постарались не повторить ошибки, сделанные при конструировании предыдущей модели. В частности, они сохранили традиционную автомобильную компоновку: двигатель спереди, затем салон, затем — багажник нормальных размеров. Конечно, автомобиль получился огромным, но это было в духе американцев 1960-х и не нарушало понятия обывателя о прекрасном. Сразу же появилась проблема. В «Нуклеоне» тяжеленный реактор «лежал» на неуправляемой задней оси. В Seattle-ite всю массу движка нужно было каким-то образом разместить на переднем мосту, при этом обеспечив нормальный радиус разворота автомобиля и адекватную управляемость. Выход из ситуации был найден довольно оригинальный: передних осей было сделано две. Все четыре колеса поворачивались, при этом спокойно выдерживая массу реактора.

Ещё более удивительной была возможность «отстегнуть» всю переднюю часть автомобиля и заменить её на другую. Сегодня многие автомобили предлагаются с несколькими вариантами двигателей. В Seattle-ite можно было менять силовые агрегаты; предполагался экономичный вариант мощностью 60 л.с. и скоростной мощностью 400 л.с.

Так как компактного атомного движка на 1962 год по-прежнему не существовало, инженеры не очень волновались по поводу его конструкции и систем. Зато они постарались уместить в концепт как можно больше фантастических идей, которые по тем временам частенько были технологически невозможны. Чего мелочиться, если машину всё равно построить нельзя (пока что).

Так, в конструкции Ford Seattle-ite XXI нашёл место ряд решений, опередивших своё время на полвека. Например, у концепт-кара не было руля как такового. Управлять «Фордом» предполагалось с помощью касания пальцами специальной панели — прообраза современного тачскрина. Также в салоне был предусмотрен бортовой компьютер (тоже с тачскрином, которого на тот момент не существовало), придуманный художниками интерфейс которого чем-то напоминал Windows (напомню: Биллу Гейтсу было тогда 7 лет). Основным назначением компьютера было прокладывание маршрута — это стало прообразом GPS-навигатора. Датчики, установленные по всему корпусу, учитывали дорожную обстановку, близость других машин, погодные условия. По сути, инженеры «Форда» предсказали появлении и парктроника, и датчиков дождя с автоматическим включением щёток. Стёкла Ford Seattle-ite XXI имели изменяемую степень затемнения в зависимости от светового потока снаружи.

Ещё одной изюминкой была возможность установки силового агрегата на топливных элементах вместо атомного двигателя. Опять же, стоит напомнить, что первые работоспособные и компактные топливные элементы появились в 1980-х годах, а повсеместно их стали использовать только в XXI веке.

Ford Seattle-ite XXI в отличие от предшественника был изготовлен в виде полноразмерного макета. Автомобиль получился очень низким и изящным, на ряде автосалонов он произвёл фурор (особенно в совокупности с промо-девушками), но технологические барьеры не позволили создать даже опытный образец концепт-кара. Сегодня почти все фантастические идеи, предложенные в Seattle-ite, легко реализуемы. Кроме самой главной — компактного атомного двигателя. Поэтому этот удивительный автомобиль продолжает поражать воображение конструкторов всего мира.

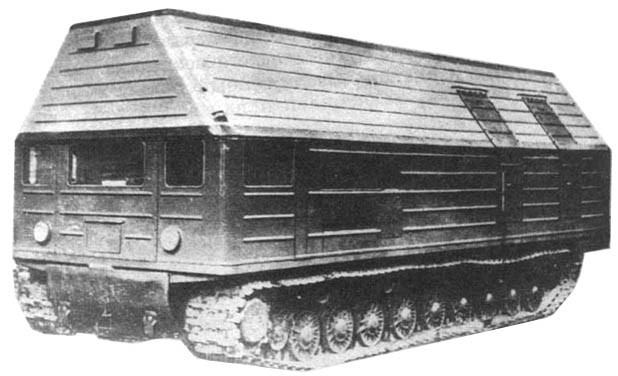

Гусеничная АЭС

В Советском Союзе атомных танков и автомобилей не разрабатывали, сознавая, что это изначально фантастические проекты. А вот передвижную атомную электростанцию, умещающуюся в несколько вездеходов, не только спроектировали, но даже построили и ввели в эксплуатацию. Удивительный проект носил название ТЭС-3.

Первые разговоры о передвижной АЭС зашли в середине 1950-х годов. Инициировал разработку подобной системы Ефим Павлович Славский, на тот момент первый заместитель министра среднего машиностроения СССР, а впоследствии руководитель всей советской атомной промышленности. Разработкой занимался ряд заводов и институтов. Наиболее перспективным был признан проект обнинского Физикоэнергетического института.

Сама энергоустановка представляла собой малогабаритный двухконтурный водо-водяной реактор. В качестве рабочего тела также выступала вода; турбина генератора приводилась в движение паром. Оборудование размещалось на удлинённом до 10 катков шасси от тяжёлого танка Т-10. Шасси получило общее наименование «энергосамоход».

Целая электростанция представляла собой четыре энергосамохода. На первом — сам реактор с биозащитой и воздушным радиатором, на втором — парогенераторы и циркуляционные насосы, на третьем — турбогенератор, а на четвёртом — пульт управления и резервное оборудование. Развёртывание станции занимало несколько часов, на ходу она функционировать не могла, потому что все энергосамоходы должны были соединяться проводами и трубопроводами. Биозащиту на ТЭС-3 обеспечить было не столь и сложно. Так как требующий изоляции реактор располагался на отдельном энергосамоходе, его просто поместили в замкнутую свинцовую ёмкость, а во время работы операторы к этому самоходу не приближались.

В 1960 году передвижная АЭС была готова к эксплуатации. 13 октября 1961 года состоялся первый опытный пуск станции. Она неплохо себя показала, испытания продолжались до 1965 года. Но возникла одна проблема. Ни промышленники, ни учёные не сумели найти никакого толкового применения замечательной установке. Первоначально её проектировали для работы в условиях Крайнего Севера, но традиционные энергоустановки на жидком топливе оказались проще и экономичнее. Экономическая нецелесообразность вынудила закрыть проект, и в 1969 году так нигде и не использованную ТЭС-3 законсервировали.

Одновременно шла разработка и второй мобильной АЭС — «Памир-630Д». В качестве шасси использовалась тяжёлая техника МАЗ. Эта станция по многим параметрам была удачнее ТЭС-3, но первый опытный её пуск состоялся, к несчастью, в 1985 году, незадолго до чернобыльской трагедии. После аварии большинство работ по ядерному направлению были закрыты по тем или иным причинам, исключением не стал и перспективный «Памир».

Ariel Atom (2010)

Минула целая вечность, прежде чем человеческая фантазия снова обратилась к атомным автомобилям. Но на этот раз за дело взялись не инженеры, а дизайнеры. Благо что сегодня любой уважающий себя 3D-художник считает необходимым нарисовать пару-тройку автомобилей оригинальной конструкции.

Сингапурский дизайнер Мухаммад Имран вдохновлялся двумя автомобилями. Первый — это Ford Seattle-ite XXI, а второй — легкорамный английский спорткар Ariel Atom, производящийся небольшой компанией из Сомерсета. Спорткар имеет довольно странную компоновку: у него нет дверей, крыши, багажного отсека; он сделан на базе жёсткого трубчатого экзоскелета и оснащён мощным 245-сильным двигателем Honda. За счёт низкой массы Ariel Atom способен разгоняться до 100 км/ч за фантастические 2,8 секунды.

Ariel Atom Мухаммада Имрана отличается от обоих «прообразов». Дизайнер стремился сделать свой концепт как можно компактнее. В связи с этим он разместил двух пассажиров автомобиля не рядом, а одного за другим, причём ноги водителя доходят практически до переднего бампера (естественно, изнутри). Изолированный реактор по идее Мухаммада должен располагаться в задней части машины. Правда, техническая подготовка Имрана несколько смущает. Например, красивые выхлопные трубы в виде знака радиационной опасности выглядят эффектно, но зачем атомному автомобилю система выхлопа как таковая? В любом случае концепт сингапурца так и останется красивым концептом, частью его портфолио.

Серийный Ariel Atom выпускается в Сомерсете и никакого отношения к атомной энергии не имеет.

Но не всё так печально. Потому что через полгода после скетчей Имрана в новостях замелькал атомный автомобиль, разработанный настоящей группой учёных и вполне возможный в условиях современного технологического развития.

Cadillac World Thorium Fuel (2011)

Специалисты небольшой компании Laser Power Systems решили пойти по правильному пути: отталкиваясь не от футуристического дизайна, а от технологических возможностей и практических задач. В первую очередь они решили отказаться от уранового реактора, как сложного и чрезмерно опасного для пассажиров автомобиля. В качестве альтернативы был выбран торий.

В принципе, торий неоднократно пытались применить в атомной промышленности. Будучи менее радиоактивным, он вполне способен заменить уран и плутоний, используемые сегодня. Кроме того, торий гораздо более распространён и потому относительно дёшев. Правда, схема работы тория в ядерном реактора довольно хитроумна. Сначала изотоп торий-232 должен захватить тепловой нейтрон и посредством реакции превратиться в изотоп уран-233; последний уже непосредственно принимает участие в реакции.

Идея ториевого реактора для автомобиля пришла к инженерам в процессе разработки лазера на основе тория (лазеры — основное направление компании). Как ни странно, ториевый лазер выдаёт на выходе не пучок света, а тепловую волну, причём узконаправленную. А тепло — это та же самая энергия. Специалисты утверждают, что на 1 грамме тория можно два раза объехать вокруг экватора, и, скорее всего, не ошибаются.

Концепт-кар Thorium был разработан на базе Cadillac. По компоновке он в точности повторяет Ford Nucleon: вынесенная вперёд кабина и реактор, занимающий 70% полезного пространства автомобиля. Дизайнер и руководитель амбициозного проекта — инженер Лорен Кулесус.

Ряд узлов и деталей автомобиля уже существует «в металле». Разработка каждого узла ведётся с расчётом на срок бесперебойной службы в 100 лет (примерно на столько должно хватить одной заправки торием). Только вот покрышки придётся менять раз в несколько лет. Это связано с оригинальным техническим решением, использованным при разработке колёс. Каждое «колесо» состоит из 6 отдельных тонких дисков, сидящих на одной оси. Каждый диск оснащён собственным индукционным двигателем; таким образом, Thorium приводится в движение 24 мотор-колёсами.

Сложно сказать, построят ли инженеры Laser Power Systems свой автомобиль в полноразмерном варианте. Но если построят, у них будет шанс стать первыми в мире создателями атомного автомобиля.

Средневековые замки: Война на земле и под землей Часть 2

Как справедливо подметил гражданин @Andreas9, мне стоило прикрепить ссылку на оригинал т.к я не являюсь автором статьи. Сильно не бейте ибо сделал это без злого умысла, просто из-за природного рукожопия ) Собственно вот она: https://www.mirf.ru/science/history/srednevekovye-zamki

Часть 1: https://pikabu.ru/story/srednevekovyie_zamki_ustroystvo_chas...

Вопреки распространенным заблуждением, средняя численность военного гарнизона обычного замка во время ведения активных боевых действий редко когда превышала 30 человек. Этого вполне хватало для обороны, так как обитатели крепости находились в относительной безопасности за ее стенами и не несли таких потерь, как нападающие.

Для взятия замка требовалось его изолировать — то есть перекрыть все пути подвоза продовольствия. Именно поэтому атакующие армии были гораздо крупнее обороняющихся — порядка 150 человек (это справедливо для войны феодалов средней руки).

Вопрос с провиантом был наиболее болезненным. Без воды человек может прожить несколько дней, без еды — около месяца (при этом следует учесть его низкую боеспособность во время голодовки). Поэтому хозяева замка, готовящегося к осаде, часто шли на крайние меры — выгоняли за его пределы всех простолюдинов, которые не могли принести пользу обороне. Как уже было сказано выше, гарнизон замков был небольшим — прокормить целую армию в условиях осады было невозможно.

Замок Глубока над Влтавой, Чехия (фото автора).

Обитатели замка нечасто предпринимали контратаки. В этом попросту не имелось смысла — их было меньше, чем нападающих, да и за стенами они чувствовали себя гораздо спокойнее. Особым случаем являются вылазки за едой. Последние осуществлялись, как правило, ночью, небольшими группами, которые шли по плохо охраняемым тропам к ближайшим деревням.

Не меньше проблем было и у нападающих. Осада замков иногда растягивалась на годы (так, немецкий Турант оборонялся с 1245 по 1248), поэтому вопрос о тыловом снабжении армии в несколько сотен человек вставал особенно остро.

В случае с осадой Туранта летописцы утверждают, что за все это время солдаты нападающей армии выпили 300 фудеров вина (фудер — огромная бочка). Это составляет около 2,8 млн. литров. Либо переписчик допустил ошибку, либо постоянное количество осаждающих составляло более 1000 человек.

Для взятия замка измором наиболее предпочтительным сезоном было лето — дождей выпадает меньше, чем весной или осенью (зимой обитатели замка могли получать воду, растапливая снег), урожай еще не созрел, а старые запасы уже закончились.

Нападающие старались лишить замок источника воды (например, строили на реке запруды). В самых крайних случаях применялось “биологическое оружие” — в воду бросались трупы, что могло спровоцировать вспышки эпидемий по всей округе. Тех обитателей замка, которые попали в плен, нападающие увечили и отпускали. Те возвращались назад, и становились невольными нахлебниками. В замке их могли и не принять, но если это были жены или дети осажденных, то голос сердца перевешивал соображения тактической целесообразности.

Не менее жестоко поступали с жителями окрестных деревень, пытавшихся доставлять в замок припасы. В 1161 году во время осады Милана Фридрих Барбаросса приказал отрубить руки 25 горожанам Пьяченцы, которые пытались снабжать врагов провиантом.

Осаждающие разбивали постоянный лагерь неподалеку от замка. Он также имел некоторые простейшие укрепления (палисады, земляные валы) на случай внезапной вылазки защитников крепости. Для затяжных осад рядом с замком возводился так называемый “контрзамок”. Обычно он располагался выше, чем осаждаемый, что позволяло вести с его стен эффективное наблюдение за осажденными и, если позволяла дистанция — обстреливать их из метательных орудий.

Вид на замок Эльц из контрзамка Трутц-Эльц.

Война против замков имела свою специфику. Ведь любое мало-мальски высокое каменное укрепление представляло серьезное препятствие для обычных армий. Прямые атаки пехоты на крепость вполне могли увенчаться успехом, который, однако, доставался ценой больших жертв.

Именно поэтому для успешного взятия замка был необходим целый комплекс военных мер (об осаде и взятии измором уже было сказано выше). К числу наиболее трудоемких, но в то же время чрезвычайно успешных способов преодоления защиты замка относился подкоп.

Подкопы делались с двумя целями — предоставить войскам прямой доступ во внутренний двор замка либо разрушить секцию его стены.

Так, во время осады замка Альтвиндштайна в Северном Эльзасе в 1332 бригада саперов из 80 (!) человек воспользовалась отвлекающими маневрами своих войск (периодические короткие атаки на замок) и в течение 10 недель проделала в твердой скальной породе длинный проход в юго-восточную часть крепости.

Если стена замка была не слишком велика и имела ненадежный фундамент, то под ее основание прорывался тоннель, стены которого укреплялись деревянными распорками. Далее распорки поджигались — как раз под стеной. Тоннель обваливался, основание фундамента проседало, а стена над этим местом рассыпалась на части.

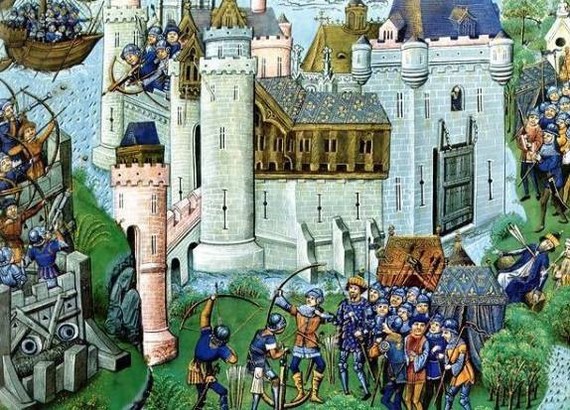

Штурм замка (миниатюра 14 века).

Позднее, с появлением порохового оружия, в подкопы под стены замков закладывались бомбы. Для нейтрализации подкопа осаждаемые иногда рыли контрподкопы. Вражеских саперов заливали кипятком, запускали в тоннель пчел, лили туда фекалии (а в древнее время карфагеняне запускали в римские подкопы живых крокодилов).

Для обнаружения подкопов использовались любопытные приспособления. Например, по всей территории замка расставлялись крупные медные чаши с шарами внутри. Если шар в какой-либо чаше начинал дрожать — это был верный признак того, что рядом ведется подкоп.

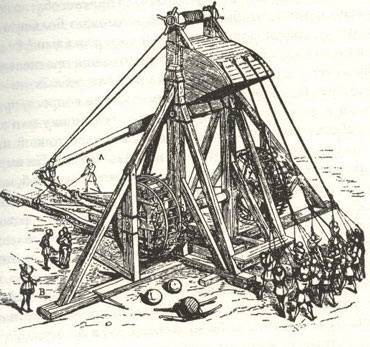

Но главным аргументом при нападении на замок были осадные машины — катапульты и тараны. Первые мало чем отличались от тех катапульт, которые применялись еще римлянами. Эти приспособления были оборудованы противовесом, придающим метательному рычагу наибольшее усилие. При должной сноровке “орудийного расчета” катапульты были вполне точным оружием. Они метали крупные, гладко обтесанные камни, причем дальность боя (в среднем — несколько сотен метров) регулировалась весом снарядов.

Разновидность катапульты — требушет.

Иногда в катапульты заряжались бочки, начиненные горючими материалами. Чтобы доставить пару приятных минут защитникам замка, катапульты перекидывали к ним отрубленные головы пленников (особо мощные машины могли перебросить через стену даже целые трупы).

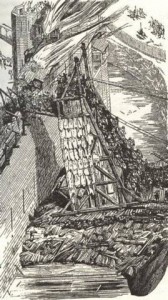

Штурм замка при помощи передвижной башни.

Помимо обычного тарана, применялись и маятниковые. Они были закреплены на высоких передвижных каркасах с навесом и представляли собой бревно, подвешенное на цепи. Осаждающие прятались внутри башни и раскачивали цепь, заставляя бревно бить в стену.

В ответ осажденные спускали со стены веревку, на конце которой были закреплены стальные крючья. Этой веревкой они ловили таран и старались задрать его наверх, лишив подвижности. Иногда на такие крючья мог попасться зазевавшийся солдат.

Преодолев вал, сломав палисады и засыпав ров, нападающие либо штурмовали замок при помощи лестниц, либо использовали высокие деревянные башни, верхняя площадка которых находилась на одном уровне со стеной (или даже выше нее). Эти гигантские сооружения обливались водой во избежание поджога защитниками и подкатывались к замку по настилу из досок. На стену перекидывался тяжелый помост. Штурмовая группа забиралась наверх по внутренней лестнице, выходила на помост и с боем вторгалась на галерею крепостной стены. Обычно это означало то, что через пару минут замок будет взят.

Тихая сапа

Сапа (от франц. sape, буквально — мотыга, saper — вести подкоп) — способ отрывки рва, траншеи или тоннеля для приближения к его укреплениям, применявшийся в 16-19 веках. Известны перекидная (тихая, скрытная) и летучая сапа. Работа перекидной сапой производилась со дна исходного рва без выхода работающих на поверхность, а летучей — с поверхности земли под прикрытием заранее подготовленной защитной насыпи из бочек и мешков с землей. Во 2-ой половине 17 века для выполнения таких работ в армиях ряда стран появились специалисты — саперы.

Выражение действовать “тихой сапой” означает: крадучись, медленно, незаметно идти, проникать куда-нибудь.

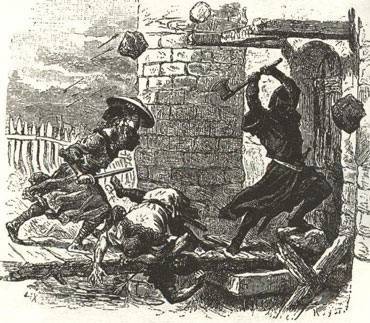

Бои на лестнице замка

С одного этажа башни попасть на другой можно было только по узкой и крутой винтовой лестнице. Подъем по ней осуществлялся лишь друг за другом — столь узкой она была. При этом воин, шедший первым, мог рассчитывать только на свое собственное умение сражаться, ибо крутизна поворота витка была подобрана таким образом, что из-за спины лидера нельзя было действовать копьем или длинным мечом. Поэтому бои на лестнице сводились к единоборству защитников замка и одного из нападавших. Именно защитников, ведь они могли легко сменять друг друга, поскольку за их спиной располагался специальный расширенный участок.

Во всех замках лестницы закручены по часовой стрелке. Существует только один замок с обратной закруткой — крепость графов Валленштейнов. При изучении истории этого рода обнаружилось, что большинство мужчин в нем были левшами. Благодаря этому историки поняли, что такая проектировка лестниц значительно облегчает работу защитников. Наиболее сильный удар мечом можно нанести в сторону своего левого плеча, а щит в левой руке лучше всего прикрывает тело именно с этого направления. Все эти преимущества есть только у обороняющегося. Атакующий же может нанести удар только в правую сторону, но его ударная рука окажется прижата к стене. Если же он выставит вперед щит, то почти утратит возможность действовать оружием.

Замки самураев

Замок Химэдзи.

Меньше всего нам известно об экзотических замках — например, японских.

Первоначально самураи и их сюзерены жили в своих поместьях, где, кроме сторожевой башни “ягура” и небольшого рва вокруг жилища, никаких других оборонительных сооружений не было. На случай затяжной войны воздвигались укрепления на труднодоступных участках гор, где можно было обороняться от превосходящих сил противника.

Каменные замки стали строиться в конце 16 века с учетом европейских достижений в фортификации. Непременная принадлежность японского замка — широкие и глубокие искусственные рвы с крутыми откосами, окружавшие его со всех сторон. Обычно они заполнялись водой, но иногда эту функцию выполняла естественная водная преграда — река, озеро, болото.

Внутри замок представлял собой сложную систему защитных сооружений, состоявшую из нескольких рядов стен с внутренними дворами и воротами, подземных коридоров и лабиринтов. Все эти сооружения располагались вокруг центральной площади хонмару, на которой возводились дворец феодала и высокая центральная башня тэнсюкаку. Последняя состояла из нескольких, постепенно уменьшающихся кверху прямоугольных ярусов с выступающими черепичными крышами и фронтонами.

Японские замки, как правило, были невелики — примерно 200 метров в длину и 500 в ширину. Но среди них встречались и настоящие гиганты. Так, замок Одавара занимал площадь в 170 гектаров, а общая протяженность его крепостных стен достигала 5 километров, что вдвое больше протяженности стен Московского Кремля.

Очарование древности

Замки строятся и поныне. Те из них, что находились в государственной собственности, часто возвращаются потомкам древних родов. Замки — символ влиятельности своих хозяев. Они — образец идеального композиционного решения, в котором сочетается слитность (соображения обороны не позволяли живописно распределять строения по территории), многоуровневость построек (главные и второстепенные) и предельная функциональность всех составляющих. Элементы архитектуры замка уже стали архетипами — например, замковая башня с зубцами: ее образ сидит в подсознании любого мало-мальски образованного человека.

Французский замок Саумур (миниатюра 14 века).

И, наконец, мы любим замки за то, что они попросту романтичны. Рыцарские турниры, торжественные приемы, подлые заговоры, тайные ходы, привидения, сокровища — применительно к замкам все это перестает быть легендой и превращается в историю. Здесь как нельзя лучше подходит выражение “стены помнят”: кажется, что каждый камень замка дышит и скрывает тайну. Хотелось бы верить, что средневековые замки и впредь будут сохранять ауру загадочности — ведь без нее они рано или поздно превратятся в старую кучу камней.

Замок Марксбург.