И вот я уже опубликовал первые четыре статьи из цикла «История России». Спасибо читателям за комментарии, похвалы и самое главное - за критику!

Ниже привожу ваши наиболее ценные и интересные дополнения и рекомендации к статьям, а также ответы на часто задаваемые вопросы. Ещё в этой заметке вы найдёте дополнительную литературу, которую знающие читатели рекомендовали по каждой теме.

1. Статья "Материализм или идеализм. Два подхода к изучению истории".

Кроме двух фундаментальных подходов к историческому процессу - цивилизационного и формационного - существуют и другие, появившиеся в более позднее время. Это прежде всего:

А. Мир-системный анализ.

Данный подход был разработан в 1970-е годы А. Г. Франком, И. Валлерстайном, С. Амином, Дж. Арриги и Т. дус Сантусом. В России школа представлена Б. Ю. Кагарлицким, А. И. Фурсовым и А. В. Коротаевым.

Наиболее распространённая версия мир-системного анализа разработана Иммануилом Валлерстайном. Согласно Валлерстайну, современная мир-система зародилась в так называемом «длинном XVI веке» (приблизительно 1450—1650 годы) и постепенно охватила собой весь мир.

C XVI в. феодальная Европа трансформируется в капиталистическую мир-экономику. Таким образом, весь современный мир представляет собой одну единственную мир-систему — капиталистическую мировую экономику. Капиталистическая мир-система состоит из ядра (наиболее высокоразвитые страны Запада), полупериферии (в XX веке — социалистические страны) и периферии (Третий мир).

Данная теория неплохо объясняет текущее положение дел. Однако некоторые учёные, философы считают ее исчерпавшей себя, поскольку она не имеет мощной предсказательной силы: не даёт проекции будущего за пределами современного капитализма.

Б. Теория модернизации.

Теория рассматривает внутренние факторы развития любой конкретной страны, исходя из установки, что «традиционные» страны могут быть привлечены к развитию таким же образом, как и более развитые. Теория модернизации делает попытку определить социальные переменные, которые способствуют социальному прогрессу и развитию общества, и предпринимают попытку объяснить процесс социальной эволюции.

Господствовавшая в американской социологии в середине XX века, во многом благодаря таким фигурам, как Толкотт Парсонс и Сэмуэл Хантингтон, в 1960 годы она была подвергнута резкой критике, вызванной несоответствиями положений теории наблюдаемым социальным процессам в модернизирующихся обществах, и в результате была отвергнута как социологическая парадигма; окончательный разгром Хантингтона состоялся в 1972-1973 годах, усилиями Иммануила Валлерстайна и Чарльза Тилли. Позднейшие попытки возрождения теории связывались с концепциями «конца истории» и столкновения цивилизаций, имевшими в большей степени идеологический характер.

Дополнительна литература.

Теория и методология истории: учебник для вузов / Отв.ред. В. В. Алексеев, Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев, Л. Е. Гринин. – Волгоград: Учитель, 2014. – 504с.

2. Статья "Почему Россия не Запад. Общая характеристика русской истории".

Здесь я рассказал о влиянии географического и климатического фактора на процесс исторического развития России.

Главное возражение, с которым я столкнулся было следующим. Якобы теория не работает, поскольку, например, современная Греция не является ведущей экономикой, несмотря на более благоприятные климатические условия, чем, скажем, Германия. Также и в России, есть регионы с тёплым климатом, например, Новороссия, которая также не отличается передовым развитием.

Приведённые выше примеры являются чрезмерным упрощением, передергиванием и демонстрируют непонимание изложенной мною теории.

Речь в статье идёт о долгом процессе развития и становления экономических и социальных укладов в определённых географических условиях. При этом никто не отрицает, что значение имеют и другие факторы. На Руси со середины XII века в силу внешнеполитических факторов экономический и политический «центр силы» начинает перемещаться на Северо-Восток, в Ростово-Суздальскую землю. Именно на этой территории под влиянием географического фактора формируется определённый экономический и социальный уклад, отличный от западноевропейского. Новороссия же вошла в состав Российской империи только при Екатерине II, и встроилась в уже сложившуюся экономическую и социальную систему России.

По такому же принципу объясняется возражение, связанное с Грецией.

Дополнительная литература.

Паршев А. П. Почему Россия не Америка. Книга для тех, кто остается здесь. — М.: Крымский мост-9Д, Форум, 2001. — 416 с

3. Статья "Кто и как жил на территории России в глубокой древности".

Статья набрала самый высокий рейтинг из всех «исторических». Однако тема оказалась несколько сложнее, чем я думал, и справился я с ней не очень хорошо. Связано это с тем, что я использовал не самые удачные источники.

Дополнительная литература.

Чтобы восполнить пробелы, привожу ниже литературу, которую читатели порекомендовали в комментариях.

В.П. Алексеев. Историческая антропология и этногенез. — М., Наука, 1989. — 446 с.

В.П. Алексеев. Происхождение народов Восточной Европы. — М.: Наука, 1969. — 324 с.

Археология. Под редакцией В.Л. Янина. Издательство Московского университета Москва, 2012. — 608 с.

4. Статья «Этногенез славян. Хозяйственная жизнь и социальная организация древних славян».

По вашим комментариям я понял, что статья получилась неплохо, хотя и несколько однобоко. Буду признателен, если специалисты порекомендуют дополнительную литературу.

Также был задан вопрос относительно происхождения слова "славяне".

Вот, что мне удалось найти.

Письменные памятники с VI века (прежде всего византийские грекоязычные: Прокопий Кесарийский, «Стратегикон» Маврикия, а также латиноязычный историк Иордан) устойчиво говорят о славянах.

Праславянская форма этнонима реконструируется как *slověninъ, мн. *slověne. В собственно славянских источниках использование термина словѣне применительно ко всем славянским племенам известно со Средневековья (например, Повесть временных лет).

Происхождение названия славян остаётся до конца невыясненным. Существует ряд версий этимологии этого слова.

Достаточно популярными остаются две пересекающиеся версии о происхождении от слов «слово» или «слава», восходящих к одному и тому же индоевропейскому корню.

Часто этимологию самоназвания связывают со словом «слово». Таким образом, словѣне — люди, говорящие «словами» (то есть «по-нашему»). Сравнительно с этим название неславянских (то есть иноязычных племён) — нѣмьци «немые». Аналогичного происхождения самоназвание албанцев — shqiptarët («говорящие понятно»).

По другой версии, этимология самоназвания восходит к «слава». Таким образом самоназвание «славяне» — это «славные», «знаменитые люди», то есть люди, о которых слышно, о которых говорит молва, о которых идет слава. Эта точка зрения, популярная в XVI—XIX веках, ныне фактически не имеет приверженцев среди лингвистов; общеславянской является именно огласовка с -о-, в то время как огласовка с -а- является результатом вторичного сближения со словом слава с XVI—XVII вв. и под некоторым влиянием греческого и латыни.

Обе вышеуказанные этимологии отвергались многими авторами на том основании, что этнонимы на -ѣне, -Яне связаны практически всегда с топонимами, а не с абстрактными понятиями. (Сторонники Р. Якобсон, О. Н. Трубачёв).

Топонимическое происхождение.

Сочетаемость суффикса -Яне преимущественно с топонимами или названиями ландшафта (поляне, древляне, кыяне, бужане) привела многих лингвистов к версии об аналогичном происхождении имени славян. В таком случае возможно, что это название одного славянского племени, впоследствии распространившееся на все народы (ср. конкретные племенные этнонимы на слов-: словаки, словенцы, словинцы, ильменские словене). Однако конкретный топоним надёжно отождествить не удаётся, вероятно, это название реки; ср. Словутич — поэтическое название Днепра; Слуя, польск. названия рек Sɫawa, Sɫawica, сербское Славница.

Критики гипотезы указывают на отсутствие такого топонима, к которому можно было бы однозначно привязать название славян. Л. Мошинский также пишет о том, что невозможно себе представить, чтобы название топографического происхождения после расселения славян сохранялось наряду с другими топографическими названиями, то есть, чтобы одно и то же племя называло себя вислянами (живущими по Висле) и славянами (живущими по Слове).

В целом...

В комментариях меня часто упрекают в том, что я не привожу различные точки зрения по тому или иному вопросу. Я это делаю намеренно. В своих статьях я буду опираться преимущественно на школу академика Милова. Почему? Я учился в университете уже после распада СССР, и наш вуз очень быстро поменял курс истории с упором на исторический материализм на «Историю мировых цивилизаций"» Этот курс был построен на идеалистическом подходе и имел преимущественно описательный характер. Неудивительно, что после него осталось очень много вопросов. Мне хочется разобраться в причинах тех или иных исторических процессов, и мне кажется, школа Милова может дать ответы на вопросы «почему» и «как». Место для других точек зрения я оставлю в комментариях.

Просто читать учебник и другую литературу неинтересно. Куда более интереснее поделиться полученными знаниями с другими людьми, обсудить те или иные вопросы, получить рекомендации специалистов. Таким образом, я, возможно, рассказываю что-то новое другим людям и учусь новому сам. Поэтому я и решил написать этот цикл, решил пройти через всю историю России вместе с вами. Путь будет долгий, но интересный.

P.S. Следующая статья по плану:

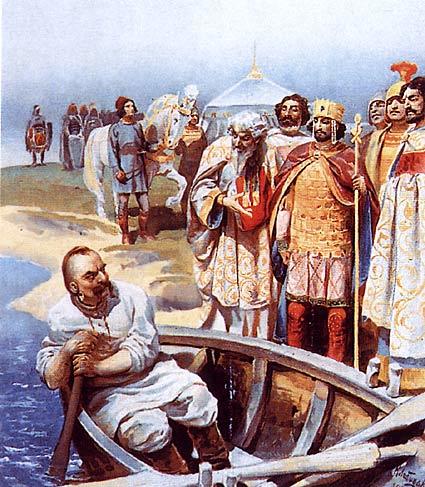

"Как зарождалось государство восточных славян. Роль норманнов".