Омар Хайям был не самым известным человеком при жизни, и многие сотни лет после его смерти его фигура не вызывала интереса у потомков. Однако в XIX веке английский исследователь Эдвард Фицжеральд обнаружил записи персидского поэта, перевел их на английский язык. Уникальность стихов так поразила англичан, что было найдено, исследовано и высоко оценено сначала все творчество Омара Хайяма, а затем и все его научные трактаты. Находка поразила переводчиков и все образованное сообщество Европы – никто не мог поверить, что в далекие времена на Востоке жил и работал настолько умный ученый.

Персидский философ, математик, астроном и поэт. Внёс вклад в алгебру построением классификации кубических уравнений и их решением с помощью конических сечений. Известен во всём мире как выдающийся философ и поэт. Омар Хайям также известен созданием самого точного из ныне используемых календарей.

Рождение и молодые годы

Установить дату рождения Хайяма помог гороскоп, приведенный лично знавшим его историком Абу-л-Хасаном ал-Байхаки в книге "Дополнение к "Охранителям мудрости": "его гороскопом были Близнецы; Солнце и Меркурий были в 3-ем градусе Близнецов, Меркурий был в соединении, а Юпитер был по отношению к ним обоим в тригональном аспекте".

Первым анализ гороскопа выполнил индийский исследователь Свами Говинда Тиртха, получив точную дату рождения - 18 мая 1048г. В своем подсчете Говинда пользовался средневековыми индийскими таблицами движений планет. Позднее его расчеты неоднократно проверялись. До анализа гороскопа в большинстве источников (в том числе - во втором издании БСЭ) указывался 1040 год рождения.

Полное имя Омара Хайяма - Гияс ад-Дин Абу-л-Фатх Омар ибн Ибрахим Хайям Нишапури. Слово "Хайям" буквально означает "палаточный мастер", от слова "хайма" - палатка, от этого же слова происходит старорусское "хамовник", т.е. текстильщик. Ибн Ибрахим - значит сын Ибрахима. Таким образом, отца Хайяма звали Ибрахим и происходил он из рода ремесленников. Можно предположить, что этот человек имел достаточные средства и не жалел их, чтобы дать сыну образование, соответствующее его блестящим способностям.

О молодых годах Хайяма почти нет сведений. Ал-Байхаки писал, что Хайям "был из Нишапура, и по рождению, и по предкам. На это же указывает добавление Нишапури (по-персидски) или ан-Найсабури (по-арабски) к его имени.

Нишапур расположен на северо-востоке Ирана, в 670 км от Тегерана, в провинции Хорасан. Город славится поэтической атмосферой, великолепными ландшафтами на краю пустыни, лучшей в мире бирюзой. Как было Хайяму не стать поэтом, когда каждый день, с детства, он был окружен подобной красотой?

«Кузе» – тот самый глиняный кувшин, о котором часто упоминает Хайям в своих рубаях. Вода в таких кувшинах сохраняет прохладу и так приятна на вкус! Но, конечно, со временем такие кувшины портятся и покрываются плесенью, поэтому в некоторых провинциях Ирана перед Новым годом принято бить старые кувшины. Этот обычай хорош и для экономики: он дает гончарам возможность подзаработать! Традиция называется «кузе-шекани». В персидской литературе и поэзии гончарам и гончарному искусству всегда уделялось особое внимание.

В одних источниках указывается, что молодой Хайям учился также в Нишапуре, в других говорится, что в ранней молодости он жил в Балхе. В качестве учителя упоминается имя некоего "главы ученых и исследователей по имени Насир ал-милла ва-д-Дин шейх Мухаммед-и Мансур", о котором нет никаких сведений. Так или иначе, все источники согласны, что в семнадцать лет он достиг глубоких знаний во всех областях философии, и указывают на его замечательные природные способности и память.

В то время Нишапур был крупным городом XI века с населением в несколько сот тысяч человек. Обнесенный высокой стеной с башнями, он состоял не менее чем из пятидесяти больших улиц и занимал территорию примерно в сорок квадратных километров. Лежащий на оживленных караванных путях, Нишапур был ярмарочным городом для многих провинций Ирана и Средней Азии и для близлежащих стран. Нишапур - один из главных культурных центров Ирана - был знаменит своими библиотеками, с XI века в городе действовали школы среднего и высшего типа - медресе.

Чтобы примирить различные источники, можно предположить (и вероятность этого действительно велика), что Хайям начал свое образование именно в Нишапурском медресе, имевшем в то время славу аристократического учебного заведения, готовящего крупных чиновников для государственной службы, а затем продолжил его в Балхе и Самарканде.

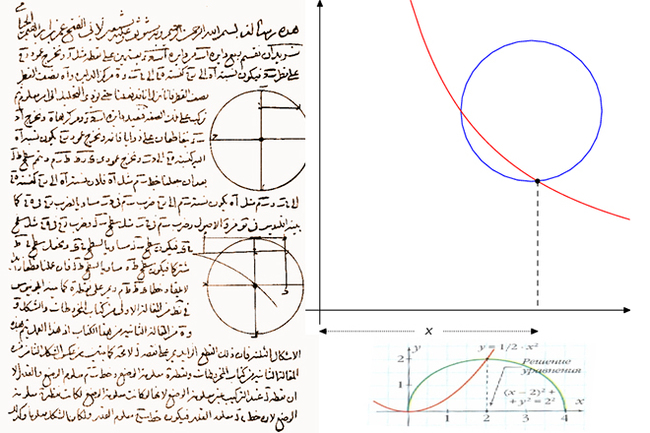

Геометрическая теория кубических уравнений Омара Хайама

К окончанию учения относится, вероятно, первый опыт самостоятельной научной работы Хайяма, посвященной извлечению корня любой целой положительной степени n из целого положительного числа N.

Первый трактат Хайяма до нас не дошел, однако имеются ссылки на его название - "Проблемы арифметики". Указывается, что в этом трактате Хайям, на базе более ранних работ индийских математиков, по сути дела, предложил метод решения уравнений х^n = a (n - целое число), аналогичный методу Руффини-Горнера. Кроме того, в трактате, по всей видимости, содержалось правило разложения натуральной степени двучлена (a+b)^n, то есть известная формула бинома Ньютона для натуральных показателей.

Разумеется, пока рукопись "Проблем арифметики" не найдена, о ее содержании можно только догадываться, опираясь, прежде всего, на труды учеников и последователей Хайяма. Многие вышеизложенные выводы сделаны исследователями на основании трактата Насир ад-Дина ат-Туси "Сборник по арифметике с помощью доски и пыли", в котором автор излагает ряд новых результатов, не претендуя, в то же время, на их открытие.

Мавераннахр

По каким-то причинам, возможно, связанным с политическими событиями - первыми годами правления сельджукских султанов, Хайяму пришлось покинуть Хорасан. Дальнейшие сведения о Хайяме исходят из управляемого Караханидами Мавераннахра, столицей которого был сначала Самарканд, а затем - Бухара.

Первым дошедшим до нас сочинением Хайяма является небольшой алгебраический трактат, рукопись которого хранится в библиотеке Тегеранского университета. Рукопись не имеет заглавия, однако указан автор. Не вполне ясно, где и когда был написан этот труд. Он, по сути дела, предваряет более полный "правильный" трактат по алгебре - следующую по времени работу Хайяма.

Следует отметить, что во времена Хайяма ученый, не будучи человеком состоятельным, мог регулярно заниматься наукой только при дворе того или иного правителя, занимая одну из четырех должностей: секретаря (дабира), поэта, астролога или врача. Судьба ученого, в этом случае, в значительной степени зависела от милости или немилости правителя, его нрава и капризов, от придворных интриг и дворцовых переворотов. В связи с этим, судьба Хайяма во многом определяется чередой сменяющих друг друга покровителей, от которых ученый, несомненно, зависел, которых упоминал и благодарил их в своих трудах.

Низами Арузи Самарканди в "Собрании редкостей" пишет: "Дабир, поэт, астролог и врач, - суть ближние люди царя, и обойтись без них ему невозможно. На дабире - крепость правления, на поэте - вечная слава, на астрологе - благое устроение дел, на враче - здоровье телесное. И это - четыре тяжких дела и благородных науки из ветвей науки философии: дабирство и поэзия - из ветвей логики, астрология - ветвь математики и медицина - ветвь естествознания".

Вместе с тем, было принято считать, что именно ученые-царедворцы во многом обеспечивают правителю прочность власти и ее великолепие. Правители XI века соперничали между собой в блеске своей свиты, переманивали друг у друга образованных царедворцев, а самые могущественные просто требовали передать их двору прославившихся ученых и поэтов.

По-видимому, первым из известных покровителей Хайяма был главный судья города Самарканда Абу Тахир Абд ар-Рахман ибн Алак.

Во введении к своему алгебраическому трактату Хайям рассказывает о своих бедствиях "Я был лишен возможности систематически заниматься этим делом и даже не мог сосредоточиться на размышлении о нем из-за мешавших мне превратностей судьбы. Мы были свидетелями гибели ученых, от которых осталась малочисленная, но многострадальная кучка людей. Суровости судьбы в эти времена препятствуют им всецело отдаться совершенствованию и углублению своей науки. Большая часть из тех, кто в настоящее время имеет вид ученых, одевают истину ложью, не выходя в науке за пределы подделки и притворяясь знающими. Тот запас знаний, которым они обладают, они используют лишь для низменных плотских целей. И если они встречают человека, отличающегося тем, что он ищет истину и любит правду, старается отвергнуть ложь и лицемерие и отказаться от хвастовства и обмана, они делают его предметом своего презрения и насмешек", а далее пишет, что получил возможность написать эту книгу только благодаря покровительству "славного и несравненного господина, судьи судей имама господина Абу Тахира. Его присутствие расширило мою грудь, его общество возвысило мою славу, мое дело выросло от его света и моя спина укрепилась от его щедрот и благодеяний. Благодаря моему приближению к его высокой резиденции я почувствовал себя обязанным восполнить то, что я потерял из-за превратностей судьбы, и кратко изложить то, что я изучил до мозга костей из философских вопросов. И я начал с перечисления этих видов алгебраических предложений, так как математические науки более всего заслуживают предпочтения".

Судя по этому введению, основная часть алгебраического трактата "О доказательствах задач алгебры и амукабалы" была написана в Самарканде около 1069 года.

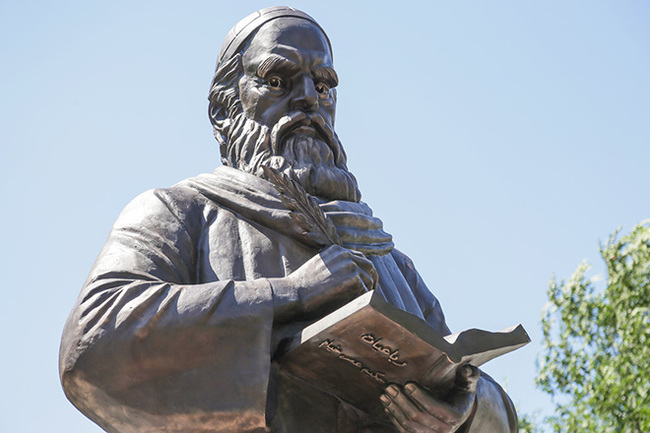

Памятник Омару Хайяму в Астрахани, Россия

После Абу Тахира Хайям пользовался покровительством бухарского хакана Шамс ал-Мулука. В источниках указывается, что правитель крайне возвеличивал его и сажал имама Омара с собой на свой трон. Весьма вероятно, что ко двору Шамс ал-Мулука Хайям был представлен Абу Тахиром. Отметим, что племянница Шамс ал-Мулука Туркан-хатун, имя которой нам еще встретится ниже, была выдана замуж за Мулик-шаха.

О пребывании Хайяма в Бухаре рассказывает Табризи: "Я слышал еще, что когда ученый [Хайям] соблаговолил прибыть в Бухару, через несколько дней после прибытия он посетил могилу весьма ученого автора "Собрания правильного", да освятит Аллах его душу. Когда он дошел до могилы, ученого осенило вдохновение, и он двенадцать дней и ночей блуждал по пустыне и не произносил ничего, кроме четверостишия:

Хоть послушание я нарушал, Господь,

Хоть пыль греха с лица я не стирал, Господь,

Пощады все же жду: ведь я ни разу в жизни

Двойным единое не называл, Господь..."

"Собрание правильного" - философское сочинение бухарского ученого X века Мухаммеда ал-Бухари. Исфаханская обсерватория.

В 1074г., вскоре после того, как после длительного противостояния сельджукам Шамс ал-Мулук признал себя вассалом султана Малик-шаха, Хайям был приглашен в столицу огромного Сельджукского государства Исфахан ко двору Малик-шаха для руководства реформой иранского солнечного календаря.

Приглашение было, по-видимому, сделано сельджукским визирем Низам ал- Мулком. Тем самым другом юности Хайяма, если все-таки верить легенде, вопреки упоминавшемуся выше расхождению в возрасте Хайяма и знаменитого визиря.

1074 год стал знаменательной датой в жизни Омара Хайяма: ею начался двадцатилетний период его особенно плодотворной научной деятельности, блестящей по достигнутым результатам.

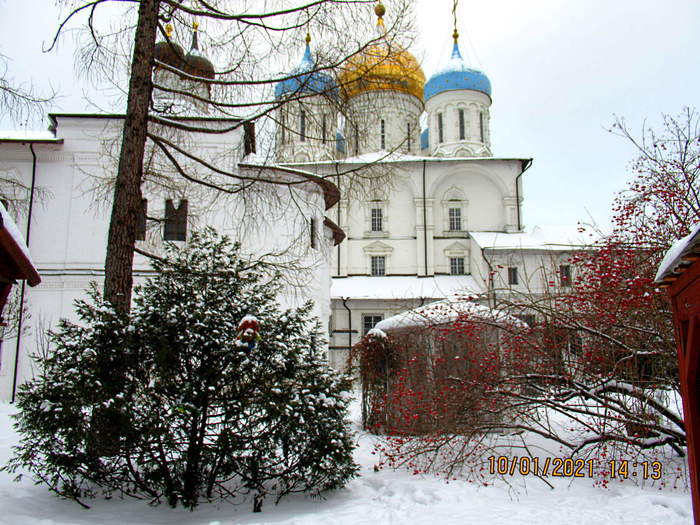

Город Исфахан был в то время столицей мощной централизованной сельджукидской державы, простиравшейся от Средиземного моря на западе до границ Китая на востоке, от Главного Кавказского хребта на севере до Персидского залива на юге. Зубчатая городская стена Исфахана с двенадцатью широкими железными воротами, красивые высокие здания, величественная пятничная мечеть на центральной площади, целые кварталы оживленных базаров, множество караван-сараев со складами товаров и гостиницами для приезжих, журчащие водотоки с прекрасной водой, ощущение простора и изобилия - все это вызывало восхищение путешественников.

Исфахан площадь имама

В эпоху султана Малик-шаха Исфахан, расположенный в долине в окружении горных цепей, с протекавшей через город полноводной рекой Заендеруд, еще расширился, украсился нарядными архитектурными сооружениями. Великолепные сады, разбитые в Исфахане в эти годы, поэты не раз воспевали в стихах. Малик-шах придал своему двору небывалое еще для иранских династий великолепие. Средневековые авторы красочно описывают роскошь дворцового убранства, пышные пиршества и городские празднества, царские забавы и охоты. При дворе Малик-шаха был огромный штат придворных: кравчих, оруженосцев, хранителей одежд, привратников, стражей и большая группа поэтов-панегиристов во главе с одним из самых крупных одописцев XI века - Муиззи (1049 - ум. между 1123 и 1127).

По мнению большинства историков, созидательная государственная деятельность и широкие просветительские преобразования, которыми отмечены эти десятилетия - период наивысшего подъема сельджукидского государства, были обязаны не столько султану Малик-шаху сколько его визиру (по-нашему - премьер министру) Низам ал-Мулку (1018--1092) - выдающемуся политическому деятелю XI века. Низам ал-Мулк, покровительствовавший развитию науки, открыл в Исфахане, так же как и в других крупнейших городах - Багдаде, Басре, Нишапуре, Балхе, Мерве, Герате, - учебно-научные академии; по имени визира они повсеместно назывались Низамийе.

Для исфаханской академии Низам ал-Мулк возвел величественное здание возле самой пятничной мечети и пригласил в Исфахан для преподавания в ней известных ученых из других городов. Исфахан, славящийся ценнейшими собраниями рукописных книг, обладающий прочными культурными традициями (достаточно упомянуть, что значительную часть своей жизни провел в Исфахане Абу Али ибн Сина (980-1037), гениальный Авиценна, читавший лекции в одном из исфаханских медресе), становится при Низам ал-Мулке активно действовавшим научным центром, с влиятельной группой ученых.

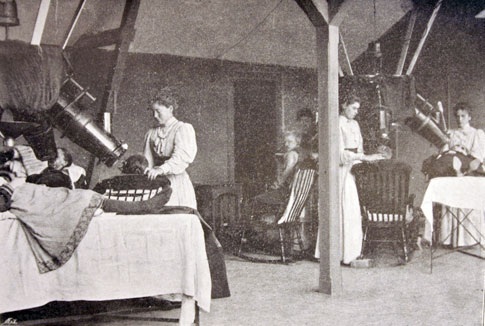

Итак, Омар Хайям был приглашен султаном Малик-шахом - по настоянию Низам ал-Мулка - для строительства и управления дворцовой обсерваторией. Собрав у себя при дворе "лучших астрономов века", как об этом говорят источники, и, выделив крупные денежные средства для приобретения самого совершенного оборудования, султан поставил перед Омаром Хайямом задачу - разработать новый календарь.

Историк Ибн ал-Асир пишет: "В этом году Низам ал-Мулк и султан Малик-шах собрали самых лучших астрономов... Для султана Малик-шаха была построена обсерватория, в ее создании участвовали лучшие астрономы Омар ибн Ибрахим ал-Хайями, Абу-л-Музаффар ал-Исфазари, Маймун ибн Наджиб ал-Васити и другие. На создание обсерватории пошло очень много средств".

В течение пяти лет Омар Хайям, вместе с группой астрономов, вел научные наблюдения в обсерватории, и ими был разработан новый календарь, отличавшийся высокой степенью точности. Этот календарь, получивший название по имени заказавшего его султана "Маликшахово летосчисление", имел в своей основе тридцатитрехлетний период, включавший восемь високосных годов; високосные годы следовали семь раз через четыре года и один раз через пять лет.

Проведенный расчет позволил временную разницу предлагаемого года, по сравнению с годом тропическим, исчисляющимся в 365,2422 дня, свести к девятнадцати секундам. Следовательно, календарь, предложенный Омаром Хайямом, был на семь секунд точнее ныне действующего григорианского календаря (разработанного в XVI веке), где годовая ошибка составляет двадцать шесть секунд. Хайямовская календарная реформа с тридцатитрехлетним периодом оценивается современными учеными как замечательное открытие.

По не вполне понятным причинам разработанный календарь так и не был внедрен. Сам Хайям пишет, что "время не дало возможности султану закончить это дело, и високос остался незаконченным". Смысл этого высказывания не ясен, поскольку имеются указания на то, что новый календарь был почти готов уже к марту 1079 года, а султан продолжал править до 1092 г.

Перенося современный опыт на то давнее время, можно предположить, что ученые осознанно не спешили с выработкой окончательной системы следования високосных лет, добиваясь продолжения финансирования проекта, а, между тем, продолжали проводить астрономические наблюдения и занимались другими интересующими их научными исследованиями. В конце концов, взаимоотношения власти и науки были и будут похожи во все эпохи.

Омар Хайям входил в ближайшую свиту Малик-шаха, то есть в число его надимов - советчиков, наперсников и компаньонов, и, разумеется, практиковал при царствующей особе как астролог. Слава Омара Хайяма как астролога-прорицателя, наделенного особым даром ясновидения, была очень велика. Еще до появления его в Исфахане при дворе Малик-шаха знали об Омаре Хайяме как о высшем авторитете среди астрологов.

В 1077 г. Хайям заканчивает свой замечательный математический труд "Комментарии к трудностям во введениях книги Евклида".

В 1080 г. Хайям пишет философский "Трактат о бытии и долженствовании", а вскоре другое философское сочинение - "Ответ на три вопроса".

Четверостишия гедонического характера (рубаи) также были созданы Омаром Хайямом, по предположению его биографов, в Исфахане, в пору расцвета его научного творчества и жизненного благополучия.

При дворе Туркан-хатун

Двадцатилетний, относительно спокойный, период жизни Омара Хайяма при дворе Малик-шаха оборвался в конце 1092 года, когда, при невыясненных обстоятельствах, скончался султан Малик-шах; за месяц до этого был убит Низам ал-Мулк. Смерть этих двух покровителей Омара Хайяма средневековые источники приписывали исмаилитам.

Исфахан - наряду с Реем - был в это время одним из главных центров исмаилизма - религиозного антифеодального течения в мусульманских странах. В конце XI века исмаилиты развернули активную террористическую деятельность против господствовавшей тюркской феодальной знати. Хасан ас-Саббах (1054-1124) - вождь и идеолог исмаилитского движения в Иране, с юных лет был тесно связан с Исфаханом. Согласно уже упоминавшейся неправдоподобной легенде, именно Саббах и был третьим из молодых людей, поклявшихся в юности на крови в вечной дружбе и взаимопомощи (первые два - Хайям и Низам ал-Мулк).

Источники засвидетельствовали посещение Исфахана Хасан ас-Саббахом в мае 1081 года.

Таинственны и страшны рассказы о жизни Исфахана в это время, когда развернули свою деятельность исмаилиты (в Европе их называли ассасинами), с их тактикой мистификаций, переодевания и перевоплощений, заманивания жертв, тайных убийств и хитроумных ловушек. Так, Низам ал-Мулк, как повествуют источники, был зарезан исмаилитом, проникшим к нему под личиной дервиша - странствующего мусульманского монаха, а Малик-шах тайно отравлен.

В начале девяностых годов исмаилиты подожгли исфаханскую пятничную мечеть, пожар уничтожил хранящуюся при мечети библиотеку. После смерти Малик-шаха исмаилиты терроризировали исфаханскую знать. Страх перед тайными убийцами, наводнившими город, порождал подозрения, доносы и расправы.

Вдова Малик-шаха Туркан-хатун, опираясь на тюркскую гвардию ("гулямов"), добилась провозглашения султаном младшего сына Махмуда, которому было всего 5 лет, и стала фактической правительницей государства.

Положение Омара Хайяма при дворе пошатнулось. Туркан- хатун, не жаловавшая Низам ал-Мулка, не испытывала доверия и к близким к нему людям. Омар Хайям продолжал еще некоторое время работать в обсерватории, однако уже не получал ни поддержки, ни прежнего содержания. Одновременно он исполнял при Туркан-хатун обязанности астролога и врача.

Хрестоматийным стал рассказ об эпизоде, связанном с полным крушением придворной карьеры Омара Хайяма, - некоторые биографы относят его к 1097 году. Вот как описывает этот эпизод Ал-Байхаки: "Однажды имам Омар пришел к великому султану Санджару, когда тот был мальчиком и болел оспой, и вышел от него. Визир Муджир ад-Даула спросил у него: "Как ты нашел его и чем ты его лечил?" Он ответил "Мальчик внушает страх". Это понял слуга-эфиоп и доложил султану. Когда султан выздоровел, по этой причине он затаил злобу на имама Омара и не любил его". Этот эпизод, по-видимому, относится к первым годам царствования старшего сына Малик-шаха Баркьярука, вскоре после того, как умер от оспы младший - Махмуд (примерно в это время болел оспой и сам Баркьярук, но выздоровел).

Как видно, Санджар заподозрил Хайяма в недобросовестном лечении или в "дурном глазе". Возможно, что это было связано с тем, что Хайям участвовал и в лечении Махмуда и Баркьярука. Так или иначе, но Санджар, ставший впоследствии султаном, правившим сельджукидским государством с 1118 по 1157 год, на всю жизнь затаил неприязнь к Омару Хайяму.

Исфахан после смерти Малик-шаха вскоре потерял свое положение царской резиденции и главного научного центра, столица вновь была перенесена в Хорасан, в город Мерв.

Хайям предпринимает попытку заинтересовать новых правителей в субсидировании обсерватории - пишет книгу с явным "популистским" характером "Науруз-наме" об истории праздновании Науруза, солнечного календаря и различных календарных реформ. Книга полна различных неправдоподобных анекдотов, ненаучных примет, нравоучений, легенд и вымыслов. Непосредственная цель этой книги видна в главе "Об обычаях царей Ирана", где, в качестве хорошего обычая, особенно подчеркивается покровительство ученым. Увы, книга не помогла - Исфаханская обсерватория пришла в запустение и была закрыта.

Опала

О позднем периоде жизни Омара Хайяма известно также мало, как и о его юности. Источники указывают, что некоторое время Омар Хайям пребывает в Мерве.

Приведем один эпизод, изложенный Низами Арузи, относящийся к этому периоду жизни Хайяма и показывающий, что Хайям мог делать метеорологические прогнозы. "Зимою 1114 года в городе Мерве, - рассказывает Низами Арузи в главе "О науке, о звездах и о познаниях астролога в этой науке", - султан послал человека к великому ходже Садр ад-дин Мухаммаду ибн Музаффару - да помилует его Аллах! - с поручением: "Скажи ходже имаму Омару, пусть он определит благоприятный момент для выезда на охоту, так, чтобы в эти несколько дней не было ни дождя, ни снега. А ходжа имам Омар общался с ходжой и бывал в его доме. Ходжа послал человека, позвал его и рассказал ему о происшедшем. Омар удалился, два дня потратил на это дело и определил благоприятный момент. Сам отправился к султану и в соответствии с этим определением усадил султана на коня. И когда султан сел на коня и проехал расстояние в один петушиный крик, набежала туча, и налетел ветер, и поднялся снежный вихрь. Все засмеялись, и султан хотел уже повернуть. Ходжа имам Омар сказал: "Пусть султан успокоит сердце: туча сейчас разойдется и в эти пять дней не будет никакой влаги". Султан поехал дальше, и туча рассеялась, и в эти пять дней не было никакой влаги, и никто не видел ни облачка".

К славе Хайяма как выдающегося математика и астронома прибавилась в эти годы крамольная слава вольнодумца и вероотступника. Философские взгляды Хайяма вызывали злобное раздражение ревнителей ислама, его отношения с высшим духовенством резко ухудшились.

Они приняли столь опасный для Омара Хайяма характер, что он вынужден был, в уже немолодые годы, совершить долгий и трудный путь паломничества в Мекку.

Ал-Кифти в "Истории мудрецов" сообщает: "Когда же его современники очернили веру его и вывели наружу те тайны, которые он скрывал, он убоялся за свою кровь и схватил легонько поводья своего языка и пера и совершил хадж по причине боязни, не по причине богобоязни, и обнаружил тайны из тайн нечистых. Когда он прибыл в Багдад, поспешили к нему его единомышленники по части древней науки, но он преградил перед ними дверь преграждением раскаявшегося, а не товарища по пиршеству. И вернулся он из хаджа своего в свой город, посещая утром и вечером место поклонения и скрывая тайны свои, которые неизбежно откроются. Не было ему равного в астрономии и философии, в этих областях его приводили в пословицу; о если бы дарована была ему способность избегать неповиновения богу!".

По словам ал-Байхаки, в конце жизни Хайям "имел скверный характер", "был скуп в сочинении книг и преподавании". Историк Шахразури сообщает, что ученик Хайяма Абу-л-Хатим Музаффар ал-Исфазари (по-видимому, сын одного из ученых, работавших вместе с Хайямом) "к ученикам и слушателям был приветлив и ласков в противоположность Хайяму".

В какой-то момент Хайям возвращается в Нишапур, где он прожил до последних дней жизни, лишь по временам покидая его для посещения Бухары или Балха. Ему к тому времени было, по-видимому, более 70 лет. Возможно, Хайям вел преподавание в Нишапурском медресе, имел небольшой круг близких учеников, изредка принимал искавших встречи с ним ученых и философов, участвовал в научных диспутах.

В "Доме радости" Табризи сообщается, что у Хайяма "никогда не было склонности к семейной жизни и он не оставил потомства. Все, что осталось от него, - это четверостишия и хорошо известные сочинения по философии на арабском и персидском языках".

Смерть

Долгое время самой вероятной датой смерти Омара Хайяма считался 1123 год. Имеется несколько дошедших до нас источников, частично противоречащих друг другу.

Низами Самарканди рассказывает о посещении им могилы Хайяма через четыре года после смерти, из чего следует, что ученый умер в 1131-32г. С другой стороны в рукописи писателя Яр-Ахмеда Табризи "Дом радости" есть два указания на возможную дату смерти. "Продолжительность его жизни "ab" солнечных года. "ab" - две цифры, написанные неразборчиво, но первая из них выглядит как 7 или 8, а вторая как 2 или 3.

Вторая фраза, по-видимому, относящаяся к Хайяму: он умер в "четверг 12 мухаррама 555 года в деревушке одной из волостей округа Фирузгонд близ Астрабада". Этот ребус еще более осложняется вероятными ошибками в приведенных источниках. Возможны два решения, в зависимости от использования астрономических таблиц. Если принять первый вариант - 23 марта 1122 г., то приходится допустить наличие ошибок в первых двух источниках. Другой вариант 4 декабря 1131 г. - не противоречит ни одному из документов, и именно его, по-видимому, следует считать наиболее вероятной датой кончины.

Бессмертие

Могила Хайяма находится в Нишапуре около мечети памяти имама Махрука. На этой могиле в 1934г. на средства, собранные почитателями творчества Хайяма в разных странах, был воздвигнут обелиск. Надпись на обелиске гласит:

СМЕРТЬ МУДРЕЦА 516 г. ХИДЖРЫ

ПО ЛУННОМУ КАЛЕНДАРЮ.

У могилы Хайяма присядь и свою цель потребуй,

Одно мгновенье досуга от горя мира потребуй.

Если ты хочешь знать дату построения обелиска,

Тайны души и веры у могилы Хайяма потребуй.

Могила Омара Хайяма 1886 года, изображенная Уильямом Симпсоном . Мавзолей Омара Хайяма.

Картина «На могиле Омара Хайяма» (Джей Гамбидж[en], ок. 1911)

Авторы надписи считали, что Хайям умер в 516 г. (1122-1123г.). Вполне возможно, что историки будущего еще поломают голову над датой возведения обелиска, на которую, в соответствии с восточной традицией, указывает последняя строка четверостишия. Разгадка такова: если заменить каждую букву строки ее числовым значением в арабской буквенной нумерации и сложить эти числа, в сумме получится 1313г., что соответствует 1934 г. по нашему календарю.

Мавзолей Омара Хайяма в 2020 году