nati595

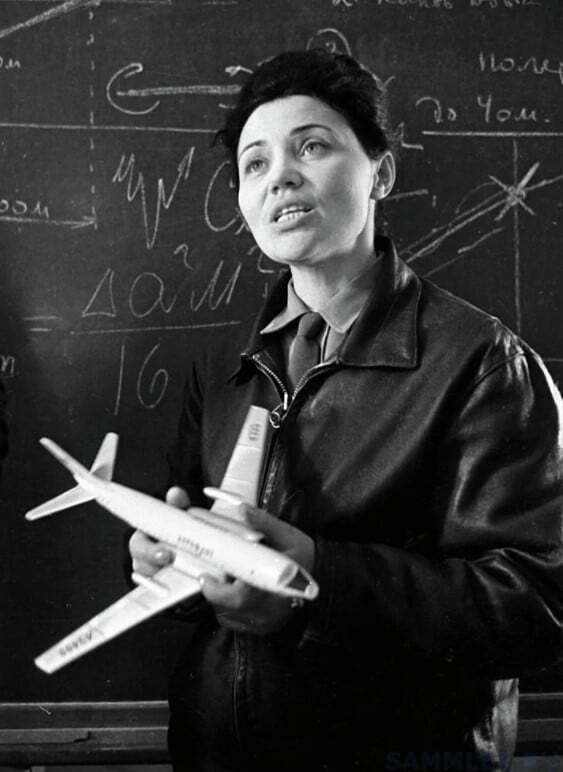

Марина Попович

Марина Лаврентьевна Попович (в девичестве Васильева) родилась 20 июля 1931 года на хуторе Леоненки Велижского района Западной области (ныне Смоленская). Отец - Лаврентий Федосович Коровкин-Васильев. Перегонял плоты по Западной Двине, но при этом увлекался музыкальным искусством, сам делал скрипки и хорошо играл. Мать - Ксения Логиновна Щербакова.

Детство Марины прошло в деревне Самусенки. В семье было пятеро детей, но после несчастья со старшей сестрой Зоей, которая трагически погибла, старшей стала Марина. Сестра Марины Валентина окончила консерваторию, стала впоследствии дирижёром в театре. Двое братьев матери были лётчиками. В начале Великой Отечественной войны семью эвакуировали в Новосибирск.

Именно во время войны Марина решила, что будет летать. В 1947 году для поступления в авиационное училище у неё было множество препятствий, одно из них - малый рост (1,50 метра). Она вспоминала: «Мои ноги не доставали до педалей. Тогда я поставила себе цель - вытянуть ноги. Я нашла альпинистские цапли и просила, чтобы меня подвешивали вниз головой. В результате, то ли я подросла (мне было 16 лет), то ли помогли мои занятия, но мой рост увеличился до 1,61 метра и путь в аэроклуб стал открыт. Сначала я прыгала с парашютом, а потом стала летать.

Другим препятствием был пол: хотя в годы Великой Отечественной войны летало немало женщин, но после войны началась эра реактивной авиации и женщин перестали зачислять в авиационные училища. Третьей проблемой был слишком юный возраст - 16 лет, для чего Васильева «приписала» себе лишних 6 лет. Марина добилась приёма у заместителя Председателя Совета министров СССР К. Е. Ворошилова и получила разрешение на зачисление; так она обрела возможность стать профессиональным лётчиком.

Летать Марина Васильева начала в 1948 году. В 1951 году она окончила авиационный техникум в Новосибирске, после чего работала инженером-конструктором на заводе имени Коминтерна (1951-1953). По окончании Центральной лётно-технической школы ДОСААФ в Саранске (позже - Московский филиал Киевского авиационного института) она некоторое время работала там инструктором, а с 1958 года стала лётчиком-инструктором в Центральном аэроклубе имени В. П. Чкалова. Чтобы получить право управлять истребителем, она добилась приёма на военную службу, а позже окончила Ленинградскую академию гражданской авиации.

С 1960 года Марина Попович стала овладевать техникой пилотирования на реактивных самолётах, а вскоре стала единственной в стране военной лётчицей-испытателем 1-го класса. В 1962 году она была приглашена в качестве кандидата в космонавты и проходила медицинское обследование в составе второй группы космонавтов, но в отряд взята не была.

В 1964 году М. Л. Попович стала лётчиком-испытателем, командиром корабля Ан-12 в ГНИКИ ВВС. Именно она первой из женщин-лётчиков-испытателей МиГ-21 преодолела звуковой барьер (за что в западной прессе получила прозвище «мадам МиГ»).

В течение следующих нескольких лет она установила 102 мировых рекорда, в частности, на самолёте «РВ» (Як-25РВ). Первый из них, на скорость, был установлен в Брно на чешском самолёте Л-29, после чего ее рекорды стали "обычной работой" лётчицы. Летом 1965 года на самолёте «РВ» с двумя турбореактивными двигателями установила мировой рекорд скорости полётов самолётов данного класса, пройдя замкнутый двухтысячекилометровый маршрут со средней скоростью 737,28 км/ч.

20 сентября 1967 года Попович побила мировой рекорд американки Жаклин Кокран, пролетев на самолёте «РВ» по маршруту Волгоград - Москва - Астрахань - Волгоград 2510 км и превысив рекорд на 344 км.

13-ть её рекордов зарегистрированы в международной авиационной ассоциации (ФАИ). Десять мировых рекордов было завоёвано ею в качестве командира воздушного корабля-гиганта «Антей» (Ан-22; она стала единственной в мире женщиной-лётчицей, пилотировавшей самолёт такого класса). В последнем рекордном полёте экипаж, возглавляемый Попович, преодолел расстояние в 1000 км со скоростью, превышающей 600 км/ч, с грузом 50 тонн.

В 1979-1984 годах М. Л. Попович работала ведущим лётчиком-испытателем в ОКБ Антонова в Киеве. В возрасте 53 лет завершила лётную карьеру, за время которой она налетала 5600 часов, освоила более 40 типов самолётов и вертолётов, испытывала авиационную технику в ГК НИИ ВВС имени В. П. Чкалова и КБ О. К. Антонова (в том числе по пяти видам самолётов - в качестве ведущего лётчика-испытателя).

Позже занимала пост президента лётной ассоциации «ВЕРСТО» в Тушино, возглавляла авиакомпанию «Конверс Авиа» при Министерстве авиационной промышленности, работала в центре А. Е. Акимова, занимающемся изучением «торсионных полей». Писатель, автор 14 книг. Энтузиаст и исследователь в сфере уфологии.

Была активисткой КПРФ, участницей женского движения «Надежда России». Она говорила: «Сейчас быть в КПРФ - это как в партизанском отряде. Моя цель - отстоять отечественную авиацию. Эти же цели у коммунистов. Нынешнее время - бесплодно, его символ - уничтоженный Буран».

С 2007 по 2013 год М. Л. Попович являлась вице-президентом Международного Центра Рерихов. Была проректором НОУ ВПО «Институт управления» (Архангельск) по патриотическому воспитанию молодёжи.

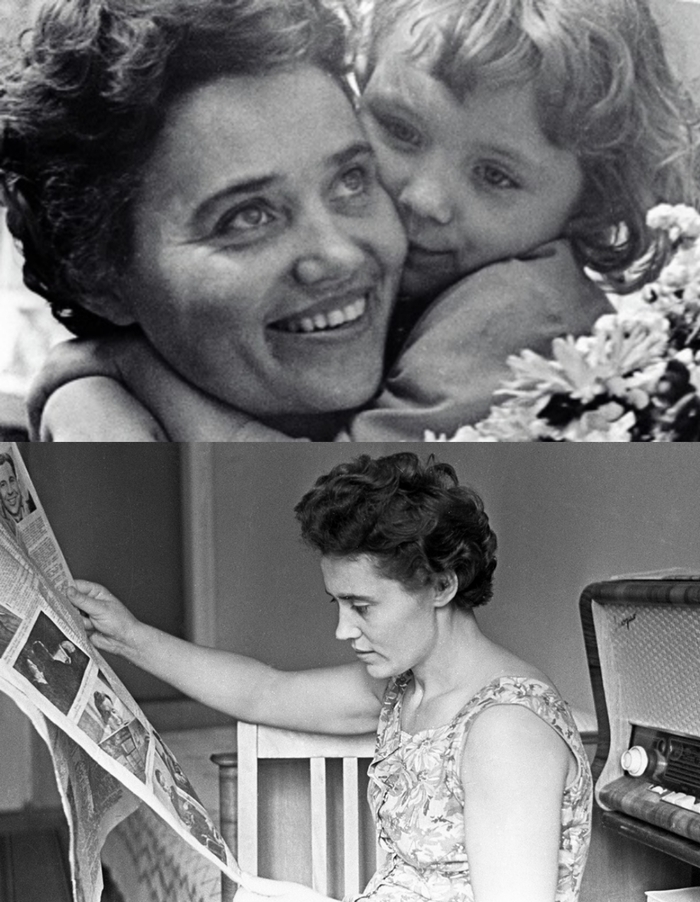

Личная жизнь Марины Попович: Первый муж - Павел Романович Попович (1930-2009), лётчик-космонавт СССР. Вышла за него замуж в 1955 году, в браке они прожили 30 лет.

У них родились дочери Наталья (род. 1956) и Оксана (род. 1968). Обе дочери окончили МГИМО. Они подарили ей двух внучек - Татьяну и Александру, а также внука Майкла (родился в Англии).

Второй муж - Борис Александрович Жихорев, генерал-майор авиации в отставке. Служил в должности заместителя начальника штаба авиации Сухопутных войск. Заместитель председателя Центрального совета «Союза советских офицеров», председатель Московской областной организации ССО.

Умерла 30 ноября 2017 года на 87 году жизни в Мостовском районе Краснодарского края. Церемония прощания с Мариной Попович для жителей Мостовского района состоялась вечером 30 ноября в местном доме культуры. Похоронили легендарную летчицу в Москве.

Библиография Марины Попович: «Прыжок в небо» «Жизнь - вечный взлёт» «Хождение за два маха» «Сёстры Икара» «Старт над облаками» «Автограф в небе» «НЛО над планетой Земля» (2003)

«УФО-гласность» «Магия неба» (2007) «Наедине с небесами» (в соавторстве с Б. А. Жихоревым) «Система передачи информации» (в соавторстве с В. Поповой и Л. Андриановой)

«Письма внеземных цивилизаций» (в соавторстве с В. Поповой и Л. Андриановой) «Я - лётчик. Воспоминания и размышления» (2011) Марина Попович - автор киносценариев к фильмам «Букет фиалок» и «Небо со мной».

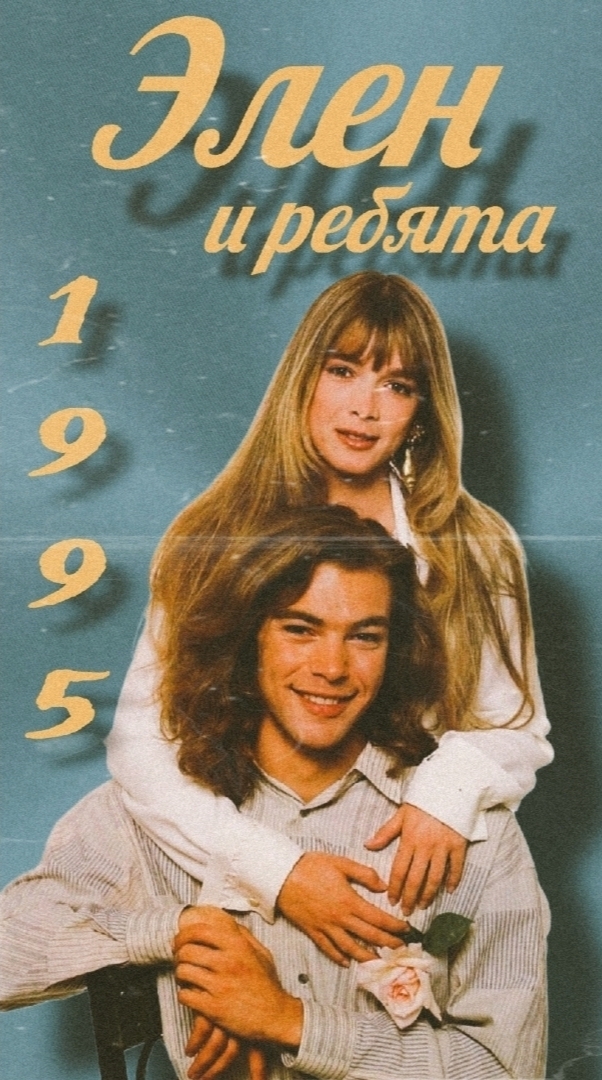

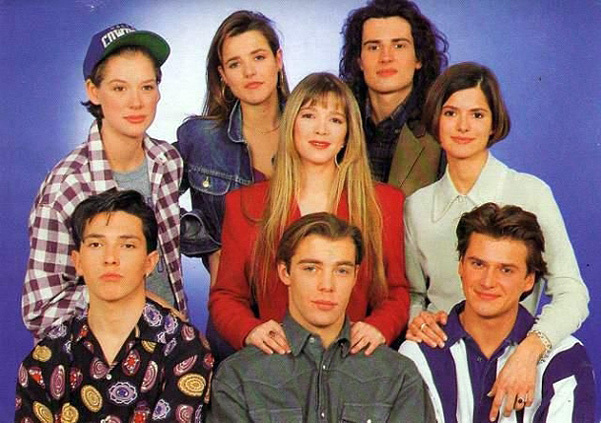

Ностальжи

Кажется, еще вчера мы наблюдали за романтическими приключениями хранцузских студентов, их репетициями в гараже и посиделками в любимом кафе. А сегодня мы уже такие же старперы, как Элен и ребята. Сериал который длился с 1992 по 1994 год, стал настоящим феноменом не только во Франции, но и далеко за ее пределами.

Элен – Элен Ролле (1966)

После закрытия оригинального сериала «Элен и ребята» исполнительница главной роли отказалась играть в продолжении и дала согласие на участие лишь в некоторых сериях. Элен Ролле с детства мечтала стать певицей и после ухода из проекта посвятила себя музыке.

В 90-х Ролле выпустила несколько альбомов, однако, они не стали успешными. Но девушка не опустила руки и по сей день занимается музыкой. Последний альбом Ролле вышел в 2012 году. Сейчас актриса и певица не замужем, Элен усыновила двоих мальчиков братьев из Эфиопии и занимается их воспитанием в свободное от музыки время.

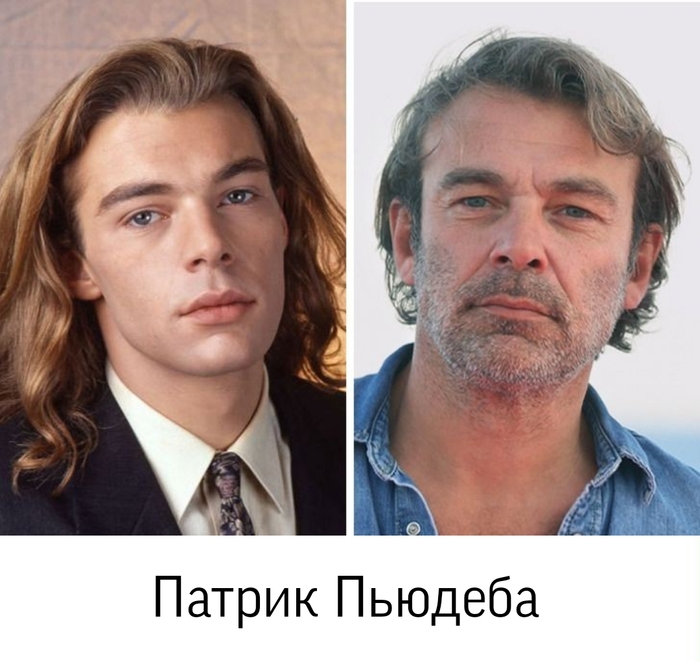

Николя – Патрик Пьюдеба

Один из самых успешных актеров сериала «Элен и ребята». Пьюдеба снялся во всех продолжениях телесериала, кроме этого отметился работой в других телевизионных проектах французского телевидения, также известен как сценарист телешоу и театральных спектаклей.

Как и Элен Ролле, Патрик разведен, ныне не обременен узами брака. Актер работает на телевидении, ведет авторскую передачу «Утро с Патриком Пьюдеба».

Кати – Кати Андриё

Как и предыдущие актеры сериала «Элен и ребята», Кати, сыгравшая подругу Этьена, не стала останавливаться на работе актрисы и после съемок в двух фильмах решила сменить род занятости, став профессиональной моделью. Андриё приняла участие в ряде рекламных кампаний.

Актриса имеет двоих детей от брака с коллегой по сериалу Давидом Пру. Сейчас состоит во втором браке с французским адвокатом.

Этьен – Давид Пру

Для Давида роль Этьена в сериале «Элен и ребята» стала единственной в его карьере. До и после съемок в телесериале Пру не был задействован ни в одном проекте ни на телевидении, ни в большом кино.

После «Элен и ребята» Пру стал моделью и фотомоделью, а после развода с Кати Андриё сам решил переквалифицироваться в фотографа. Сейчас он известен как фотохудожник, его выставки проходят во многих галереях Франции и других европейских стран.

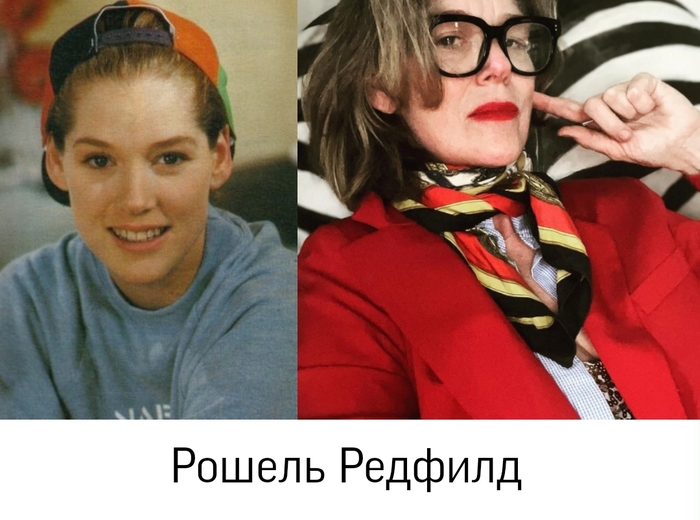

Джоанна – Рошель Редфилд

Самый большой успех в кино получила актриса Рошель Редфилд, которая играла в сериале взбалмошную американку Джоанну. В отличие от своих коллег Редфилд посвятила себя именно киноискусству и снялась в нескольких фильмах и сериалах.

Актриса активно работает ведущей нескольких передач на французском телевидении, а также воспитывает четверых детей.

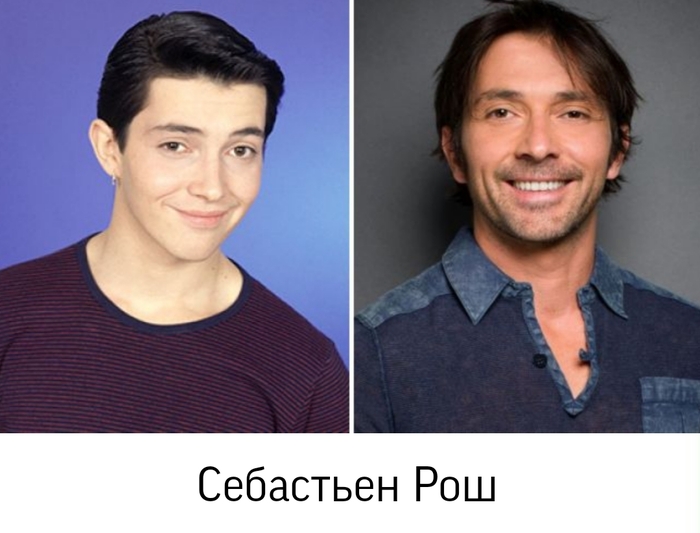

Кристиан «Кри Кри» - Себастьен Рош

Еще один актер французского сериала, который прекратил сниматься ради музыки. По признанию сериального Кристиана, ему попросту надо было избавиться от "Кри-Кри".

Себастьен Рош все же вернулся на съемочные площадки некоторых других проектов. Помимо музыкальной карьеры Рош стал успешным актером театра, играя на подмостках знаменитого французского «D’Edgar». Также Себастьен занимался продюсированием и является частым гостем французских шоу и передач.

Бенедикт (Бене) – Лора Гибер

До съемок в "Элен и ребята" работала декоратором-постановщиком, что не позволяло ей заниматься по настоящему любимым делом – рисованием. Участие в популярном сериале сделало Гибер финансово независимой, и актриса одной роли, не раздумывая, ушла с телевидения и занялась художественным искусством.

Сейчас Лора Гибер - преуспевающий художник, который передает свое умение ученикам. Лора замужем, имеет двоих дочерей.

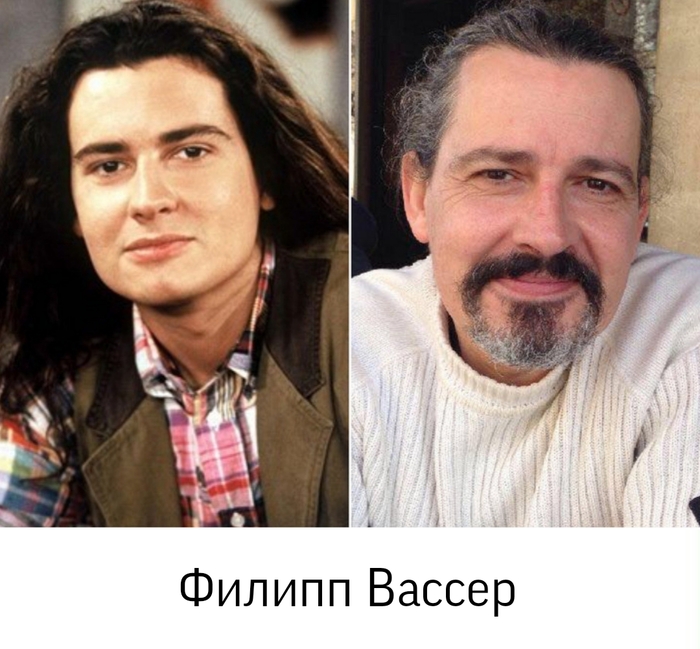

Жозе – Филипп Вассёр

Не имеющий актерского опыта Филипп Вассёр в сериал «Элен и ребята» попал случайно, но задержался надолго. Он снялся во всех продолжениях молодежной истории в роли Жозе. После съемок в сериале попробовал себя в других телепроектах, но вскоре понял, что камера – это не его.

Сейчас Филипп Вассёр - успешный предприниматель, занимается дизайном интерьеров и ремонтом домов.

Лали – Лали Меньян

Для манекенщицы и фотомодели Лали Меньян съемки в сериале «Элен и ребята» стали дебютом в роли актрисы, однако девушка воспользовалась своим шансом и продолжила работу, активно снимаясь в продолжении истории и новых проектах на французском телевидении.

Сейчас Меньян является со-ведущей Патрика в передаче «Утро с Патриком Пьюдеба».

Себастьен – Себастьен Куриво

Куриво – единственный профессиональный актер в составе «Элен и ребята». До и после сериала Себастьен активно работал на французском телевидении.

Он был женат на Вирджини Карен, которая в сериале исполнила роль Алины. У них в браке родилась дочь Луна. Супруги расстались в 2004 году, Куриво до сих пор остается холостяком.

«Ну что, братцы-кролики, построим лучший в мире вертолет?» (Михаил Миль)

Необычная звучная фамилия досталась Милям от Мишиного дедушки Самуила. Его в 7-летнем возрасте украли из литовской деревни и сдали в кантонисты (новобранцы).

Была такая печальная практика во времена правления Николая I: после того, как к России в конце XVIII века отошла часть польских земель, живущих там евреев стали насильно ассимилировать. Мальчиков забирали в армию с 12 лет, но часто брали и младше. До 18 лет они готовились к военной службе в далеких гарнизонах, затем служили четверть века.

Когда в еврейских кагалах (общинах) случался недобор, «хапуны», или «ловчики», с ведома властей хватали мальчишек без разбору.

Так случилось и с Самуилом. От него потребовали назвать фамилию, а он весь в слезах, не понимая по-русски, только повторял на идиш: «Мил, мил» — значит, мельница, я живу у мельницы.

Первый Миль отслужил 25 лет на флоте и осел в далекой от малой родины Сибири, в Иркутске. Здесь у его сына Леонтия Самойловича, железнодорожного служащего, и зубного врача Марии Ефимовны в 1909 году родился сын Михаил.

Он рос любознательным, но никаких пугающих признаков вундеркиндства за ним не замечали. Миша и его младший брат Яша часто шалопайничали, дрались на игрушечных шпагах, воображая себя мушкетерами.

Запоем читал фантастику. Причем увлекал мальчика не столько сюжет, сколько изобретения, описываемые в книгах. Интересно, например, было узнать, как строился подводный корабль капитана Немо в романе Жюля Верна. Любил и поэзию: зачитывался модным Бальмонтом, позже «заболел» Маяковским. Вместе с сестрой Катей брал уроки живописи у известного художника Ивана Копылова, впоследствии основателя Иркутского художественного училища.

Писать картины Миль будет и в зрелом возрасте. Коллеги, зная эту страсть, привозили для него из-за границы дефицитные кисти и краски.

Еще учась в начальных классах, Миша стал посещать авиамодельный кружок. В начале XX века авиацией увлекались все поголовно. Каждому новому полету газеты посвящали целые полосы.

Авиация была делом новым, захватывающим. И очень рискованным. Сами авиаторы называли самолеты «летающими гробами», уж очень много было аварий. Пассажиров перед полетом обязывали составить завещание «на случай смерти или полной инвалидности». Но тяга к небу пересиливала все страхи.

Первую модель самолета Миша собрал в восемь лет, а уже в десять принял участие в сибирском конкурсе автомоделистов: сделал модель планера и — вот досада! — наступил на свое детище впотьмах, сломав ему крыло. Пришлось срочно переделывать. Мишу отправили в Новосибирск, его мастерство оценили и удостоили награды. Домой он вернулся счастливым.

Трагические события не обошли стороной и Иркутск: там, как и во всей стране, развернулась полномасштабная гражданская война. Миша запишет в своем детском дневнике пугающе взросло: «На десятом году я пережил время великой смуты в России». В дневнике он начал набрасывать и свою первую автобиографию: «Я родился в 1909 году в Сибири, в городе Иркутске. Начитавшись разных книг, стал ощущать в себе много талантов, потом благодаря книгам в них разуверился». И здесь же: «Я буду строить самолеты».

После школы Миль продолжил образование в Иркутском коммерческом училище. В 1925 году поступил в Томский технологический институт. Хотя авиационным специальностям там не обучали, при институте работал планерный кружок, в который Михаил тут же записался. Однажды с товарищами смастерил одноместный планер и даже поднялся на нем в небо!

Миль успешно закончил первый курс, а со второго его неожиданно отчислили. «Я никогда не интересовался объявлениями деканата, а тут случайно подошел и прочитал на доске о своем отчислении из института, — вспоминал Михаил Леонтьевич. — Я пошел в деканат, где мне объяснили причину: был сигнал о том, что у нас дома есть мягкие стулья». В середине 1920-х этого было достаточно, чтобы обвинить студента в мелкобуржуазности и припомнить ему не совсем пролетарское происхождение.

Михаил устроился на кожевенный завод в химическую лабораторию, где ударно трудился год, усовершенствовал некоторые технологические процессы, получил отличную характеристику от завлабораторией, да еще и вступил в члены Союза кожевенников. Теперь как настоящий пролетарий он снова мог учиться. Узнав, что на механическом факультете Донского политехнического института есть аэродинамическое отделение, Миль не раздумывая махнул в Новочеркасск. Был принят сразу на 3-й курс.

Донской политех, основанный в 1907 году, был первым и самым прогрессивным вузом на юге России: прекрасно оборудованные лаборатории (еще в Первую мировую войну сюда переехал один из институтов Варшавы со всем своим «скарбом»), сильная профессура, богатая научная библиотека. Но главное, здесь была построена аэродинамическая труба, вторая в Советском Союзе (первая в ЦАГИ — Центральном аэрогидродинамическом институте в подмосковном Жуковском). Развиваемая ею скорость воздушного потока — до 170 км/ч — превышала возможности самолетов того времени; политеховцы могли проводить самые сложные эксперименты.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Если бы не донос о стульях, Миль не оказался в одном из самых передовых институтах страны.

В институте Миль встретил и любовь всей своей жизни Пану (Прасковью) Руденко. Настоящая донская красавица, одна из самых видных девушек института, она училась на тепловозостроительном отделении и была старше Миши на пару лет. Впервые они увиделись в мае 1928 года в Ростове, куда их, третьекурсников, направили на практику. «Мы с группой обходили мастерские, когда рядом со мной вдруг оказался интеллигентного вида розовощекий паренек в большой кожаной куртке, кепке и крагах, — на первый взгляд почти подросток, — вспомнит позже Пана. — Нельзя сказать, что он сразу произвел на меня хорошее впечатление. Скорее он мне даже не понравился: слишком юная внешность, слишком назойливое стремление все знать. Кроме того, он все время шутил и рассказывал анекдоты, которых я терпеть не могла».

Казалось, Мише с его «подростковой» внешностью и таким же мягким, почти «женским» (по замечанию одного из друзей) характером не стоило даже и мечтать о такой девушке. Она старалась не замечать его ухаживаний, а если и бросала взгляд, то холодный. «Вскоре я заметила, что юноша этот постоянно что-то рисует, мне стало интересно, что именно. Оказалось, он зарисовывал станки, делал портретные наброски рабочих, — рассказывала Пана Руденко. — Я подумала тогда, что он делает это из желания выделиться из общей среды.

На практике мы работали на станках, стоявших рядом. Заканчивали работу вместе, потом вместе шли к себе в общежитие. Не то чтобы Миша стал мне нравиться, слишком мы были разные, но что-то к нему тянуло».

В какой-то момент они решили жить вместе. Милю тогда было 20 лет, Пане — 22. «Миша меня очень любил и опекал, не мог без меня обходиться, — рассказывала она. — Когда он приходил домой, а меня не было, всегда спрашивал хозяйку, куда я подевалась. Иногда в шутку я пряталась в гостиной за громадные кресла и забавлялась, наблюдая, как он меня ищет».

При этом долгое время девушка отказывалась выходить за Миля замуж. Говорила: «Не в документе счастье». Свадьба состоится много позже, после войны, когда в семье будет уже трое детей.

...«Жизнь состоит из двух половин, одна из них — любовь», — напишет он ей однажды в письме.

Студент Миль допоздна засиживался в институтской библиотеке, штудируя все доступные книги и журналы о новой авиатехнике. Особенно увлек его автожир — изобретение молодого испанского конструктора Хуана де ла Сиервы. У диковинного самолета вместо крыла был самовращающийся винт. Сиерва смог преодолеть на своем детище расстояние между Парижем и Лондоном!

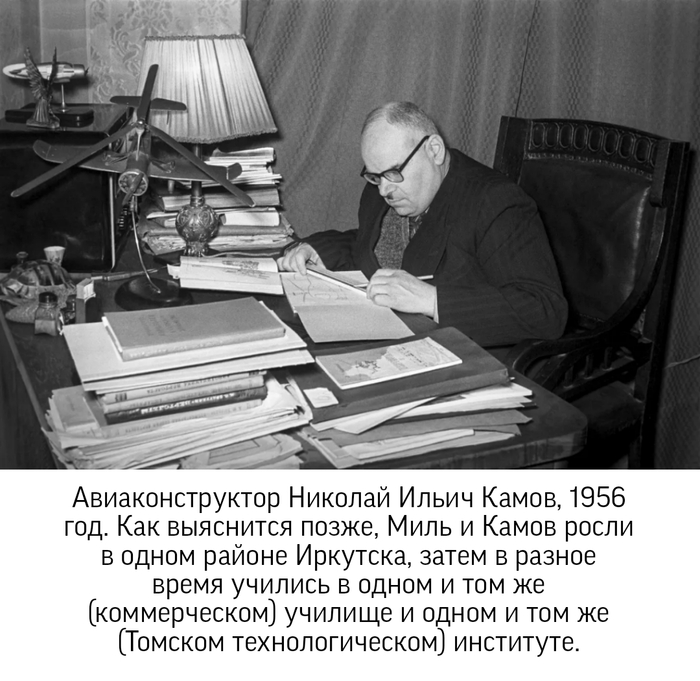

Разработкой советских автожиров занимался в ЦАГИ еще один уроженец Иркутска, конструктор Николай Камов. Миль написал земляку письмо и в итоге попал на летнюю практику в конструкторскую группу автожира КАСКР-1 (то есть «Камов-Скржевский, первая модель»).

Камов позже станет всемирно известен как «отец» вертолетов под маркой «Ка». Да и само слово «вертолет» появится в русском языке благодаря ему. До 1929 года винтокрылые аппараты в СССР называли на французский манер — «геликоптер».

Когда Миль оканчивал новочеркасский институт, Камов дал рекомендацию направить его на завод опытных конструкций ЦАГИ. Так вместо авиазавода в Таганроге, куда Михаила собирались распределить, он оказался в Москве.

Пана к тому времени уже была в положении, но еще училась; брать с собой жену Милю не разрешили. Из-за этого он не застал в 1931 году рождение дочери Тани. Пана настолько обиделась, что решила дать малышке свою фамилию. А Михаил, узнав об этом, в клочья разорвал свидетельство о рождении. Позже пара, конечно, помирилась.

Бывало, Пана кормила ребенка смесью прямо в аудитории, обкладывая книгами, чтобы тот не упал с парты.

Молодой отец вместе с коллегами конструировал автожиры. Одним из самых успешных проектов стал А-7 — первый в мире боевой автожир и первый винтокрылый летательный аппарат в СССР, вышедший в серийное производство.

Участвовал Миль и в создании автожира-истребителя А-12, который достиг рекордной высоты полета в 5 километров и скорости 260 км/ч. Но при дальнейших испытаниях аппарат потерпел катастрофу из-за чрезмерной нагрузки на лопасти. Михаил Леонтьевич тогда впервые почувствовал всю тяжесть ответственности конструктора летательных аппаратов.

За 10 лет было создано 14 типов советских автожиров.

К началу Великой Отечественной войны у Михаила Леонтьевича было уже двое детей. Но при эвакуации в уральский поселок Билимбай младший, пятилетний Вадик, заразился дифтерией, мучился полгода и умер… Для Миля это был страшный удар. Память о единственном сыне он пронесет через всю жизнь. Однажды выплеснет свою боль в стихах: «Сына нет, далеко схоронили, он весенний свет унес с собой».

В конце 1942 года на свет появилась дочка Манечка. Через девять дней кроха умерла от воспаления легких. Милю об этом не успели сообщить сразу; ее уже не было, когда он писал Пане: «Целую тебя и дочек».

Конструктор сам нарисует надгробия для памятников двум своим детям на билимбаевском погосте. Вскоре он узнает о смерти мамы и брата Якова.

Но Миль не пал духом. Шла война, и главной его задачей была помощь бойцам с воздуха. Автожиры А-7 осуществляли ночные вылеты в ближайший тыл фашистов: помогали корректировать огонь артиллерии. Говорят, красноармейцы, завидев в небе диковинные аппараты, кричали: «Павуки летят!»

...Во время внезапного немецкого наступления Миль сделал все, чтобы автожиры не достались врагу. Приказал механикам разобрать аппараты и вывезти технику в тыл. Времени было так мало, что двигатели буквально вырубали топорами.

Увы, автожиры оказались слишком шумными, тихоходными, уязвимыми для пуль и потому непригодными для широкого применения. Но до конца войны конструктор регулярно выезжал на фронт и думал над тем, как помочь нашей авиации. Про одну из своих наград, орден Красной Звезды, Миль рассказывал: «Я в войну придумал такое устройство, которое выводило бомбардировщик Ил-4 из пикирования. Летчики при пикировании испытывали перегрузки, теряли сознание, а это устройство выводило самолет из пике даже без воли пилота». Сами летчики прозвали это устройство «миль».

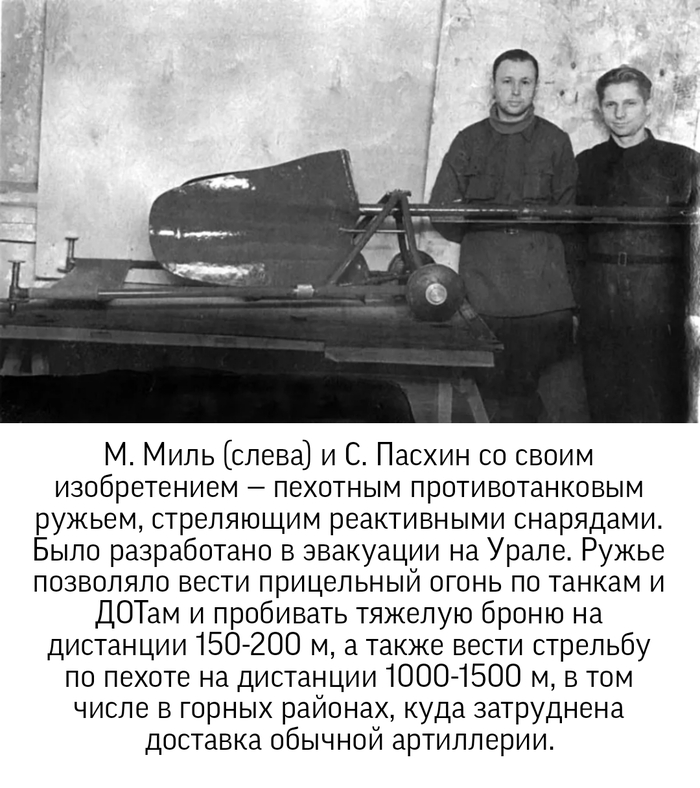

Свой конструкторский талант Михаил Леонтьевич применял не только в авиации. Он разработал ручное противотанковое реактивное ружье. Первый образец решил испытать сам. За секунду до выстрела кто-то набросил на него полушубок. И спас ему жизнь. Как только реактивный снаряд полетел вперед, в сторону Миля ударила газовая струя. Полушубок разорвало в клочья, конструктор отделался контузией.

Во время войны он успел защитить кандидатскую диссертацию, а в 1945 — докторскую.

После Победы в семье появилось еще две дочки — Надя и Лена. На Западе начинался вертолетный бум. Создателем первого в мире серийного вертолета в США был Игорь Сикорский, наш соотечественник, который покинул Россию после революции.

Миль был уверен, что вертолеты будут востребованы и советскими военными, и не боялся упорно доказывать это руководству страны. В 1945 году писал самому Сталину.

В 1947 году в Кремле поняли, что СССР уступает США в производстве вертолетов. Михаилу Милю дали добро на открытие своего ОКБ — опытно-конструкторского бюро.

Каждое утро Миль обходил всех сотрудников, работавших за чертежными досками, обсуждал проекты, вносил изменения. «Мог раскритиковать показанное в пух и прах, но никто не обижался. Миль всегда отмечал и достоинства, а не только ошибки», — вспоминал конструктор Булат Валишев.

Любимой присказкой Михаила Леонтьевича было: «Ну, братцы-кролики, приступим к делу!» И дела шли в гору. Меньше чем за год бюро создало ГМ-1 («геликоптер Миля, первая модель»).

В ноябре 1948 года состоялись первые испытания: вертолет под радостные крики наблюдателей поднялся на высоту пять с лишним километров, но вдруг рухнул вниз: как оказалось, в системе управления замерзло масло. К счастью, летчик-испытатель Матвей Байкалов сумел вовремя выпрыгнуть с парашютом. Но в другой раз ему не повезло. 7 марта 1949-го у второго опытного экземпляра разрушился вал хвостового винта, и пилот погиб вместе с машиной. Трагедия произошла на глазах самого Миля и государственной комиссии ВВС.

После этого глава ОКБ, как вспоминали подчиненные, пропал куда-то на три дня. А на четвертый появился в бюро бледным и заметно похудевшим. Он сообщил коллегам, что причиной трагедии стала не погрешность в конструкции, а некачественная сварка тяги ротора, которая привела к потери управляемости.

Коллеги рассказывали, что после этих неудач конструктор стал суеверным: испытания запретили проводить по понедельникам и в 13-е числа; встретить женщину на взлетной площадке было просто невозможно.

Позже Миль скажет, что «настоящий главный конструктор — тот, кто сможет пережить первую катастрофу своего летательного аппарата и не сломаться».

В третьем опытном образце ГМ-1 конструкторы лично проверили каждый винтик, после чего испытания продолжились.

В 1951-м этот вертолет вышел в серийное производство под названием Ми-1. Машина била все возможные рекорды на протяжении 25 лет! Среди них — по скорости (141, 196 и 210 км/ч на дистанции 1000, 500 и 100 метров соответственно), по дальности полета (1654 км) и высоте (6700 м).

После первого триумфа Миля вместе с другими авиаконструкторами пригласили на встречу к генсеку. Вернувшись домой, Михаил Леонтьевич поделился впечатлениями с женой: «Сталин был в куртке, в мешковатых брюках, мягких, почти домашних туфлях. Говорил он с присутствующими (кроме нас были еще какие-то высокопоставленные военные) довольно жестко... Когда Хрущев стал рассказывать Сталину о вертолете Ми-1, тот переспросил, как фамилия конструктора. А когда Хрущев сообщил ему летные данные моей машины, Сталин сказал: «Да это же находка!»

В Кремле конструкторам поручили заняться созданием десантных военных вертолетов. У Миля уже был проработанный проект 12-местного аппарата, который в дальнейшем получил название Ми-4. С этого момента ОКБ Миля полностью сосредоточилось на средних, тяжелых и сверхтяжелых вертолетах.

Начиная с 1960-х годов каждая его новая машина поражала планету: одни из самых больших вертолетов в мире Ми-6 и Ми-10 грузоподъемностью 12 и 15 тонн, один из самых массовых вертолетов Ми-8 (произведено больше 12 000 экземпляров).

Все три красавца: Ми-6, Ми-8 и Ми-10, — были представлены в Париже на Международном авиасалоне 1965 года. Кто-то из зарубежных специалистов сказал Милю: «Вы из нас самый удачливый. Ни у кого из конструкторов нет такого количества машин, выпускаемых серийно». «Это потому, что мне удалось собрать дружный, слаженный коллектив единомышленников», — ответил советский конструктор. А когда спросили, кого же вы больше всех из них любите, он только улыбнулся: «Вклад каждого сложно переоценить. Но больше всего мы любим своих жен».

После окончания выставки французская газета Le Monde вынуждена была признать: «В области вертолетостроения Михаил Миль завоевал пальмовую ветвь первенства».

Ми-12 до сих пор считается самым большим вертолетом в истории. Он разрабатывался для перевозки частей баллистических ракет. В 1969 году был зафиксирован рекорд, который так и остался непревзойденным: Ми-12 поднял груз 44 205 кг на высоту 2250 метров!

Вице-президент американской компании Sikorsky Corporation Сергей Сикорский сказал тогда: «Перед инженерно-техническим достижением, каким является этот вертолет, можно снять шляпу». Увы, дальнейшая судьба Ми-12 печальна: были собраны всего два опытных экземпляра, после чего проект свернули. Некоторые типы ракетных комплексов, для которых разрабатывался вертолет, сняли с вооружения. У Миля, отдавшего этому проекту слишком много сил, случился инсульт.

В январе 1970-го Михаил Леонтьевич ляжет на операцию, наказав сотрудникам не трогать бумаги на его столе. Был уверен, что скоро вернется на работу. Но не вернулся...

По просьбе семьи его похоронили с воинскими почестями на скромном кладбище в селе Юдино Московской области.

Всего под руководством генерального конструктора Миля было создано девять базовых типов серийных машин: Ми-1, Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-10, Ми-10К, Ми-14 и Ми-24 — легендарный «Крокодил», который называют самым воюющим вертолетом в истории.

После смерти своего генерального конструктора «милевцы» продолжили работу. В 1977 году появился МИ-26 — крупнейший в мире транспортник высотой почти с трехэтажный дом, в 1982-м был разработан ударный Ми-28, в 1996-м — Ми-28Н, или «Ночной охотник».

Сегодня вертолеты марки «Ми» составляют 95% всего отечественного авиапарка (так было и в СССР с конца 1960-х); их используют более чем в 80 странах. Общее количество построенных машин — больше 30 тысяч. По суммарному тоннажу и грузоподъемности воздушный флот Миля соизмерим со всем зарубежным вертолетным парком. На «Ми» установлено около 60 мировых рекордов, многие из которых так и не были побиты.

Его ОКБ называется теперь Московский вертолетный завод имени М. Л. Миля.

Все вышло, как он когда-то и мечтал: «Я хотел бы строить вертолеты, которые помогают людям, ускоряют технический прогресс и укрепляют экономику страны».