Наталья была бабушкой по отцовской линии. Я помню ее с малых моих лет. В те времена она жила в своем небольшом частном доме с дедом Иваном. Среднего роста, худая, часто прибаливающая, она казалась мне совсем старой и немощной. У нее было какое-то легочное заболевание, она часто кашляла, но это был не туберкулез. Лечилась, в основном, кодеином, который в скором времени стал исчезать из аптек, поскольку в его состав входили какие-то наркотические вещества. Кодеин мы закупали ей в Ташкенте, куда часто ездили в отпуск к другой бабушке – Тоне. В Ташкенте аптек было много, снабжение лекарствами существенно лучше, да и кодеин совсем не столь сильный наркотик, как бывшие в ходу в тех местах. Отцу моему совсем не нравилось такое лечение матери, он считал, что ее болезнь не столь серьезна, а пристрастие к кодеину вреднее болезни.

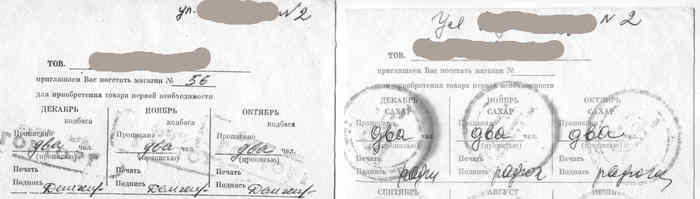

В 1963 году умер дед Иван, и Наталья, оставшись в одиночестве, как-то потухла. После моего отъезда на учебу в институт в 1965 году Наталья перебралась в наш дом и прожила там недолгий остаток жизни. Помню ее ворчливой, чем-то недовольной. Она была членом КПСС и от отца время от времени требовала, чтобы он по партийной линии выбивал ей какие-то льготы, иначе она грозилась сдать партбилет.

Умерла она в 1966 году под Новый год. Я приехал домой на праздники и попал на момент ее кончины и похороны. Первого января мы, несколько мужиков, в состоянии похмелья и недосыпа, долбили мерзлую землю на кладбище, согреваясь оставшимся после вчерашнего. Закончилась жизнь Натальи, и в моем представлении жизнь эта ничего интересного собой не представляла.

Интересное начало выявляться, когда я стал немного интересоваться жизнью и судьбами своих родственников. И оказалось, что жизнь бабки Натальи была не такой уж серой и скучной. Изложу некоторые события ее жизни, поведанные мне отцом, матерью и дополненные сведениями, собранными моей сестрой Галиной. Событиям этим от 70 до 100 лет, проверить и уточнить их уже не у кого, посему остается только принять их на веру.

*******

Наталья родилась в 1898 году в одном из сел Бузулукского уезда. Семья, судя по всему, была не из богатых (помимо Натальи было еще трое детей – Анфиса, Надежда и Иван), поскольку октябрьские события 1917 года Наталья встретила весьма положительно, вступила в красноармейскую бригаду, сражавшуюся в Оренбуржье с белогвардейцами, и воевала достаточно успешно. Когда мне родители сказали, что бабка Наталья партизанила и даже была награждена именным револьвером, я не понял, какие партизаны могли быть в наших степях, поскольку о долговременной оккупации белыми наших мест в исторических источниках не сообщалось. Почитавши немного литературу о Гражданской войне в Оренбуржье, пришел к выводу, что зачастую партизанскими считались войсковые подразделения, которые формировались самостийно на местах. В районе Бузулука четкой линии фронта не было, белая и красная власть то возникала, то исчезала. Линия фронта Гражданской войны проходила не по местности, а по судьбам людей.

Был у Натальи суженый – Василий Морозов, с которым она бок о бок и воевала и уже ждала ребенка. В 1918 году, когда красные заняли Бузулук, до них дошли сведения, что в женском монастыре на горе появлялись белоказаки. Василий Морозов вместе с небольшим конным отрядом красноармейцев поехали туда выяснить ситуацию. В пути у одного из конников лопнула подпруга, и он остался устранять неисправность. Остальные поехали дальше, доехали до монастыря, монахини им открыли ворота, отряд въехал в монастырский двор, ворота монахини закрыли, и тут из окон на отряд посыпался град пуль. Шансов выжить у красноармейцев не было. Их не только перестреляли, но и порубили на куски. В Гражданской войне нет правых и виноватых – виноваты все, и звереют многие по обе стороны баррикад, поскольку отступать некуда, проигравший нередко теряет всё – и близких, и дом, и Родину, малую и большую. Отставший конник, услышав стрельбу, понял, в чем дело, быстро ускакал в город, и в монастырь спешно отправился большой отряд, к которому примкнула и Наталья. Белых в монастыре, понятно, уже не было, а монахиням убегать было некуда. У Натальи от увиденного произошел нервный срыв, и она совершила самосуд – расстреляла игуменью и пятерых монахинь. Василия Наталья собирала по кускам.

Рядом со станцией был пустырь, на котором выкопали братскую могилу, в которую положили Василия Морозова с сотоварищами и красноармейцев из санитарного поезда, которых изрубили белоказаки в районе Новосергиевки, всего 89 человек по архивным данным. Над могилой в 1946 году поставлен памятник погибшим партизанам, а вокруг в советские времена был сквер и рядом клуб «Железнодорожник». Сейчас вид данного места существенно изменился, но памятник стоит. За произведенный самосуд Наталью исключили из партии и восстановили спустя много лет (точную дату не помню, но думаю, что во времена, когда репрессии против духовенства стали нормой, и ее самосуд перестал считаться криминалом).

У Натальи от Василия Морозова родился сын, которого она назвала Павлом. Времена начались голодные, а Бузулук стоит на железнодорожной магистрали, ведущей в Ташкент, а Ташкент, как известно было многим, город хлебный. И Наталья ездила в Ташкент за продуктами. Сколько раз съездила – неизвестно, но известны три ситуации, связанные с этими поездками.

Когда Павлику было примерно 10 месяцев, Наталья оставила его на попечение сестре Надежде и уехала в Ташкент. У сестры было двое своих детей, возникла ситуация, что кормить детей было нечем. Надежда сдала Павлика в детский дом, там, по крайней мере, у него было больше шансов выжить. Когда Наталья вернулась с продуктами, то оказалось, что детдом переехал в другой город, а Павлика кто-то усыновил, и следы его затерялись (Наталья до старости его искала, но безуспешно). После смерти другой своей сестры, Анфисы, Наталья брала на воспитание ее сына Николая. А с сестрой Надеждой Наталья до самой смерти не разговаривала, и знать ее не хотела.

В другую поездку она в Ташкенте на рынке познакомилась с узбеком, торговавшем мясом, и он пообещал ей продать нужные продукты. Повел Наталью домой и в сарае спихнул в яму, в которой уже сидела одна соотечественница. Та поведала Наталье горестную весть: узбек, оказывается, торговал не только мясом животных, но и приторговывал человечиной. Участь пленниц была, мягко говоря, незавидной. Но пленниц надо всё же подкармливать, дабы мясо было получше, ну и в туалет хотя бы раз в день водить надо, чтобы яму не загадили. Можно, конечно, ведро на веревке спускать, но брезгливо как-то потом за ними выносить. В общем, повел узбек Наталью в нужник, она не спеша сделала нужные дела и вышла с наградным револьвером в руках (отвлекусь на минутку от рассказа на размышления. Всё-таки правильные одежды были у женщин в те времена. Под ними можно было не только револьвер спрятать, но и пару гранат-«лимонок» подвесить к поясу, и всё это могло пригодиться в трудную минуту. А сейчас при обтягивающих мини-юбках и не менее обтягивающих брюках, куда бедной женщине револьвер спрятать? Случись катаклизм, сожрут ведь всех баб и даже женщин…). По выражению лица Натальи и по уверенной хватке оружия узбек понял, что с ним шутить не будут, и сдался на милость победителя. Милость выразилась в том, что Наталья его не пристрелила на месте, а отвела, куда следует. Надеемся, что там с ним сделали, что следует.

В свою последнюю поездку Наталья в поезде заболела тифом, ее беспамятную выгрузили в Казахстане, в районе Арыси. Посчитали мертвой или почти мертвой, раздели догола и сбросили в общую яму, куда с разных мест свозили трупы. А ночи-то там холодные. Наталья от холода пришла в себя, сумела выползти из ямы и поползла по дороге, поскольку идти сил не было. А по дороге с работы домой с фонарем шел путевой обходчик Степан. Вот так-то они и познакомились, а потом и поженились. Такая вот романтичная история, совсем в духе того времени.

В конечном итоге Наталья и Степан обосновались в Казахстане, в Джамбуле, где у них родились сыновья Валентин и будущий мой отец - Анатолий. В 1926 году в тех местах вспыхнул бунт красноармейцев, недовольных порядками, установленными советской властью (после Гражданской войны ожидали лучшей жизни для себя, но не случилось, накопились недовольства и претензии). К этому бунту примкнул и Степан. Бунт был подавлен, и Степан, скрываясь от ареста и скорой расправы, бежал к родственникам Натальи в ее родное село.

После отъезда Степана Наталья собрала детей и на поезде поехала в свои родные места. Время было неспокойное, басмачи (так, по крайней мере, говорили мои родители) разобрали рельсы, и поезд пошел под откос. Наталья выбросила в окно годовалого Анатолия, завернутого в толстую одежду, и Валентина. Валентин упал бедром на камень, повредил ногу. У него начался туберкулез ноги (такой диагноз сказали родители), нога начала сохнуть, и он на всю жизнь остался хромым. Жить в селе Наталье и Степану было опасно, их могли найти, поэтому они переехали в Бузулук, где затеряться было проще.

Все эти события повлияли на психику Степана, и, судя по некоторым косвенным упоминаниям моего отца, Степан стал прикладываться к рюмке и вел себя не совсем адекватно. Например, когда отцу не было еще пяти лет, Степан его и Валентина заставлял курить вместе с ним. А в 1930 году Степан выгнал из дома Наталью вместе с детьми, и они стали нищенствовать, ходить по домам и просить подаяние. Степан вскоре заболел раком желудка, уехал в Самару, где и умер в 1933 или 1934 году.

Наталья устроилась на работу сначала в столовую в летной части и работала там до 1941 года. Во время войны работала в хлебопекарне. С ее работой в столовой связан эпизод, подтверждающий театральное правило, что если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем оно должно выстрелить. Упомянутый ранее наградной револьвер все-таки выстрелил. Она ночью была на работе (отец говорил, что они с Валентином нередко вечером ходили в столовую помогать матери лепить пельмени), и там активизировались крысы в большом количестве. Наталья стала их отстреливать из револьвера. Этот шум, конечно, привлек постороннее внимание. После «разбора полетов» револьвер у нее отобрали.

Потом Наталья вышла замуж в третий раз. Ее муж – Иван воевал в ВОВ, встретил День Победы в Польше. После войны работал слесарем в вагонном депо. Умер от рака в 1963 году.

Бабушка Наталья по ее просьбе похоронена рядом с мужем ее сестры Надежды Федором, который в Гражданскую войну командовал красноармейской бригадой, где воевали Наталья с Василием. Наталья его очень уважала и знала, что его могилу посещали оставшиеся в живых бывшие его соратники.

Такая, вот, оказывается, непростая и нескучная жизнь. Написал бы больше, но нечего (жаль, что «мы ленивы и нелюбопытны»).