Дорогие подписчики, извините, что долго ничего не писал, но на то были причины

Как и обещал, буду придерживаться стиля информативного поста. То есть длиннопоста. Так что придется напрячься:). Сегодня вы узнаете, что:

1. Такое понятие, как "нация" - вещь, возникшая относительно недавно

2. Это все возникло из-за изобретения печатного станка

В принципе, уже этих двух фактов хватит, чтобы познакомиться с девушкой в библиотеке и поразить ее своей эрудицией (только не говорите, что вы знакомитесь с девушками в ночных клубах в очереди за Ягуаром, я о вас самого лучшего мнения). Но чтобы девушка окончательно оказалась в ваших руках, вам надо добить ее фактами и мнением современных ученых на этот счет. Их я перечислю далее в посте за ваше спасибо ;)

Создание современных «наций» и «национализма» – чувства солидарности людей одной нации, впервые стало происходить в период Нового времени (другое название - Модерн). Это время в истории Европы отмечено большим количеством интеллектуальных прорывов. Реформация, «научная революция», первая Промышленная революция, первые паровые машины – вот лишь некоторые из ключевых событий интеллектуальной истории человечества.

Современные люди, как правило, уверенно относят и себя и своих предков к определенным нациям по рождению. Национальная принадлежность в нашем понимании вечна и наследуема: мы рождаемся и живем от природы русскими, поляками, немцами, французами и так далее, и таковы же были и наши предки по крайней мере по одной из линий, насколько мы представляем себе в прошлое свою родословную. Нам кажется, что нации и мы в них были всегда. Эта «имманентность» – одна из самых интересных черт феномена «наций», который не существовал еще 500 лет назад.

Но самоидентификация у жителей Европы эпохи Средних веков была иной. Они мыслили себя в первую очередь как членов определенной религиозной общины – либо христиане, либо мусульмане, либо иудеи. Внутри этих границ они были подданными того или иного монарха, обладавшего «божественным правом» на власть. Миряне подчинялись своему королю, не задавая лишних вопросов, почему он правит ими. Король был настоящим, если рождался в семье короля и был «правой веры». Бунты и мятежи не приводили к смене династии, если в их главе не стоял другой член правящего рода, а руководители повстанцев либо провозглашали себя истинными наследниками трона, либо посягали на то, чтоб руководить королем в качестве высшего должностного лица. А какого роду и наречия был подданный короля, если он верен присяге – это значения не имело. При дворах монархов Европы было немало аристократов, родившихся в других странах. Например, городским «патрицием» Германии можно было стать по браку, титул в Британии был привязан к поместью, а поместье к клятве королю – место происхождения и родной язык никого не беспокоили.

Иван Васильевич как бы говорит: Азъ есмь самый что на на есть настоящий царь!

В Средневековье границ как таковых не было - были зоны власти того или иного правителя. У современных людей это вызвало бы недоумение: глядя на карту, мы представляем себе границу между закрашенными разными цветами государствами как жесткую линию, по сю сторону один мир и страна, по ту другой. Но для жителей того времени это выглядело совершенно иначе: власть означала, что некий король присылает судью, собирает налоги и иногда издает законы. Если владение передавали по наследству, дарили, отдавали в приданое или обменивали – для жителей местности, как правило, это ничего всерьез не меняло.

У Ромена Роллана (профессионального историка, но также писателя, получившего Нобелевскую премию) есть роман "Кола Брюньон", в котором есть диалог, происходящий якобы во Французской Бургундии в смуту 1616–1617 гг, но этот диалог в Средневековье мог происходить где угодно:

– Я тебя спрашиваю, милейший, что у вас думают, как на что смотрят. Добрые ли вы католики? Преданы ли королю?

Я отвечаю:

– Бог велик, и король весьма велик. Их обоих очень любят

– А что думают о принцах?

– Это очень большие господа.

– Так вы, значит, за них?

– Да, сударь, а то как же.

– И против Кончини?

– Мы и за него тоже.

– Как же так, черт возьми? Да ведь они враги!

– Не буду спорить… Может быть… Мы за тех и за других.

– Надо выбирать, помилуй бог!

– Да разве надо, сударь мой? Так уж необходимо? В таком случае я готов. За кого же я тогда?...

Фото: Ромен Роллан и Максим Горький (наверное, не надо уточнять, кто из них справа и кто слева?)

В течение Нового времени это положение дел изменилось. В 1500 г. на вопрос «кто ты?» европеец отвечал «христианин», «подданный короля Франции» или «гражданин Нюрнберга». В 1900 г. ответ звучал иначе – «я немец», «я француз», «я британец». Появилось то, что принято называть «национальной идентичностью».

Существует целый ряд теорий происхождения наций, но наиболее убедительная и последовательная теория была выдвинута профессором Корнельского университета (США) Бенедиктом Андерсоном. Сдвиг идентичности, по мнению Андерсона, был вызван появлением «печатного капитализма» и легитимизацией народных культур (Андерсон, Бенедикт. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2002). Собственно процесс создания наций в Европе завершился в XIX в., но его начало было положено в XVI в.

Средневековая письменная культура была латиноязычной. Вообще, было три "священных языка": древнееврейский, древнегреческий и латинский. Это связано с тем, что «Отец Церкви» Аврелий Августин утверждал, что табличка «Царь Иудейский» на кресте Христа была написана на этих трех языках. Все остальные языки считались простонародными (lingua vulgares), разговорными (lingua vernacula) и долгое время принимались только из снисхождения к неспособности их носителей освоить латынь.

Средневековая дева, которая не хочет показаться простушкой, писала бы на своей стене только на латыни

Литературные памятники на языках Европы существовали во все времена (например «Беовульф», «Нибелунги», скандинавские саги, «Песнь о Роланде», «Песнь о моем Сиде», «Парсифаль»), но по-видимому, рассматривались не как часть высокой культуры, а как низкий развлекательный жанр. Раймунд Луллий до своего обращения был поэтом, и оценивал свои не дошедшие до нас стихи на каталанском как непристойные и эротические (возможно, несправедливо). Но и латынь вполне употреблялась для низких жанров – например, поэзия вагантов. Была популярна и «макароническая поэзия» – смешение народных языков с латынью, пародировавшее попытки недоучившихся докторов и юристов говорить на латинском.

В эпоху Возрождения отношение к народным языкам стало меняться. На родном «низком» языке писал тот же Раймунд Луллий, оставивший тексты не только на латинском, но и на каталанском (его роман «Бланкерна» 1283 г. иногда считается первым образцом жанра романа в европейской литературе). Итальянские гуманисты XIV в. Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Джованни Бокаччо начали создавать литературу на итальянском языке, продолжая писать и на латинском. По мере распространения идей гуманизма национальные литературы стали возникать и в других странах Европы. К 1500 г. корпус раннепечатной литературы состоял на три четверти из латинских книг и на четверть из книг на языках Европы. В XVI в. ситуация радикально изменилась. Латинская литература стала по большей части богослужебной и ученой, а светская стала народной.

В середине XVII в. латынь стала уходить и из научной литературы. Первым родной язык освоил Галилео Галилей, писавший в 1620-х гг. на итальянском. В 1667 г. Исаак Ньютон еще писал «Математические начала натуральной философии» на латыни, но Роберт Бойль написал «Скептика-химика» в 1661 г. уже на английском, и первый научный журнал мира «Философские труды Королевского общества» стал выходить в 1665 г. тоже на английском. Те ученые, кто писал на латинском, делали это все более с целью быть прочтенными коллегами из разных стран и все менее из почтения к бывшему «священному языку», Латынь сохраняла свои функции lingua franca до середины XVIII в, уступив их французскому, со 2 четверти XIX в. языком мировой науки стал также немецкий, а с середины XX в. и по наши дни – английский.

Галилей смотрит на тебя как на @OBHO, незнающее латынь. И да, это не фото :)

Однако, этот переход на родные языки был бы невозможен без «печатного капитализма» – коммерческого книгоиздания. Книгоиздание делало книги дешевле, следовательно, книгоиздателям стали доступны все более широкие слои платежеспособных читателей, но эти читатели все меньше владели латынью и все больше – только своим родным «народным» языком. Одновременно первые издатели Европы сделали и другое деловое открытие, которое стало критически важным для создания новых национальных идентичностей в Европе – возникла новостная периодическая печать, газеты и журналы.

Функция газет и книг была в том, что они рассказывали об одних и тех же событиях людям, которые не знали друг друга, но представляли себе друг друга в воображении, и на этой основе у читателей газет возникало чувство общности. Печатные издания информационно объединили людей, ранее не знавших друг друга.

Если добуржуазные правящие классы (то бишь аристократия) добивались сплоченности вне печатного языка путем родства и личных преданностей, то для буржуазии этот путь был невозможен. Почему? Потому что относительно небольшой размер традиционных аристократий означал, что их сплоченность была вполне конкретной за счет личного знакомства. У буржуазии такой возможности не было: владелец лавки в Лилле, вообще говоря, никак не был связан с владельцем другой лавки в Лионе. У них не было необходимости знать о существовании друг друга - они ведь не заключали браков с дочерьми друг друга. Однако они сумели представить себе существование тысяч им подобных через посредство печатного языка. Таким образом, со всемирно-исторической точки зрения, буржуазия была первым классом, достигшим солидарностей на воображенной основе.

Как-то так буржуазия в Лилле узнает про буржуазию в Лионе. Чудом сохранившаяся фотография конца XVII века :)

Таким образом, за счет воображения и были придуманы сообщества, которые впоследствии оформились в нации. Также п ечатный капитализм был ответственен за Реформацию, расколовшую Европу на “католиков” и “протестантов”. Манифест Мартина Лютера, “95 тезисов”, разошелся по Европе изначально в рукописном виде, но уже через несколько месяцев был переведен в печатную форму и в таком виде был прочтен всей читающей публикой.

В свою очередь, Реформация оказала влияние на сознание европейцев. С одной стороны, религия утратила сакральность и стала личным выбором совести. Аугсбургский мир прекратил религиозный конфликт и ввел новый принцип: “чья власть, того и вера”. Это способствовало формированию и укреплению светского мировоззрения.

С другой стороны, доктрина “оправдания верой”, которую продвигал Лютер, предполагала, что мирянин уже не может делегировать дело спасения своей души профессионалам-клирикам (в том числе купив индульгенцию), а должен лично заслужить рай истовой верой и благочестием. Получив впервые возможность прочесть Писание, грамотные европейцы стали массово думать о вере, рассуждать о вере – и сражаться за веру с небывалым ранее фанатизмом. Интерес к интеллектуальным проблемам, в свою очередь, стимулировал интерес к чтению и осознание чувства сообщества. До этого все европейцы делились на христиан и не-христиан, то теперь вера стала поводом для кровопролитий и расправ. Волна сожжения ведьм прокатилась по Европе усилиями не папской инквизиции, а светских судов, в основном с судьями-протестантами. Граница свой-чужой оказалась размыта и стала формироваться заново уже не “от старины”, а по личному и продуманному выбору. Такие страны, как Франция, Польша, Венгрия, остались католическими только в результате стечения обстоятельств, Британия, Нидерланды, Дания, Швеция ушли из-под власти папы, английские пуритане бежали за океан на территорию современных США – и всюду шли ожесточенные войны, смуты, восстания.

А какой ереси придерживаешься ты? Быстрый тест можно пройти здесь : Какой вы еретик? Пройди сам и поделись с друзьями. Найди себе друзей по ереси

А что было в России? Русское царство также было частью общеевропейского религиозного сдвига. Хотя русское православие оставалось в греческой, а не западной традиции, но интеллектуальный обмен между Европой и Русью были интенсивным, и общая волна интереса к вероисповедным проблемам докатилась и до Москвы. На Руси прошли события, подобные и Реформации (Стоглавый собор 1551 г.), и Контрреформации (Никонианские реформы 1666 г.), и секуляризации религиозной власти (патриаршество Иова и Филарета, и в конечном итоге синодальная реформа Петра I). Да и войны, в которых участвовало Русское царство, тоже неизбежно интерпретировались как религиозные распри – и Ливонская война, и войны с крымскими Гиреями, и Смутное время, и “Хмельничина” (восстание гетмана Хмельницкого, часть общепольского “Потопа”). “Схизматики”, “паписты”, “люторы”, “магометане” – эти враждебные прозвища сопровождали почти все межгосударственные конфликты эпохи, в которой политика и религия переплетались нераздельно.

Границы в результате Реформации укрепились и изменили свою природу. Религиозные конфликты XVI в. постепенно перешли в Тридцатилетнюю войну, которая опустошила Европу; в странах-участниках по разным оценкам погибло от 20% до 60% населения. По итогам этой войны с 1648 г. сложилась “Вестфальская система”, которая провела по Европе жесткие границы и создала “баланс силы” больших централизованных государств. Внутри этих государств жители стали намного чувствительнее к своей большой “национальной” идентичности.

Национальное единство, созданное на основе общей культуры, стало постепенно приходить в противоречие с монархической государственностью, возникло понятие суверенитета. “Суверен” – это самодержец, лицо, над которым нет власти другого лица, и которое подчиняется лишь Богу. Суверен Средних веков – это монарх. Монарх правил по воле Бога, избравшего его и его потомков для власти. Это представление не оспаривалось средневековой ментальностью, но в новом националистическом сознании оно приходило в конфликт с представлением о том, что люди общей культуры, которые делят общую территорию и общие ценности – символические братья и вправе совместно решать свои общие дела.

Люди начинают сомневаться, что монархия единственно верная форма правления

Из представления о всеобщем братстве нации вырастает доктрина “народного суверенитета”, народа и его воли как источника высшей власти. Вслед за Боденом в XVII-XVIII вв. проблему суверенитета рассматривали философы Томас Гоббс, Джон Локк и Жан-Жак Руссо. Особенно важен Локк, заложивший в “Двух трактатах о правлении” представления об основах народовластия; идеи Локка прямо заимствовались идеологами Американской и Великой Французской революций. Культурный национализм, развиваясь, приводит не только к формированию национальной государственности, но и к смене политического строя с монархии на демократию. Те немногие монархии, которые пережили потрясения XIX-XX вв., радикально изменились именно в направлении своей интеграции с гражданской нацией, которой они правят, и передали большую часть власти избираемым парламентам.

Процесс национального строительства был завершен образованными классами во второй половине XVIII века и особенно в XIX в. Поэты, художники и писатели создали “национальный миф” – развернутый художественный образ прошлого и настоящего нации. Особенно интенсивно национальным творчеством занимались представители направления романтизма.

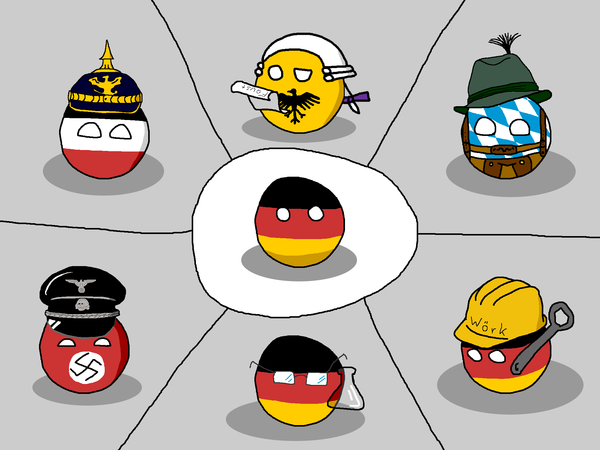

Националисты-литераторы не очень заботились о точности родства с прошлым. Германской нации предложили в отцы-основатели романизированного кельта-херуска Арминия. Шарль де Костер превратил средневекового немецкого плута Ойленшпигеля в героя освободительной борьбы фламандца Тиля Уленшпигеля. Маркграф Карла Великого Ожье стал “Хольгером-Датчанином” Фридриха Кунцена и Ганса-Христиана Андерсена. В общем, нации получили героев, историю, фольклор и поверили в то, что они существовали если не всегда, то очень-очень долго, и нет никого, кто б не принадлежал к той или иной нации.

Этим строительство культурного национализма было в целом завершено. Национальные легенды не были исторически точными, зато они будили лучшие чувства, окончательно сцементировав “воображаемые сообщества” – которые уже давно не воображаемые, а реальны донельзя

Завершенный культурный национализм на примере Германии в картинке выглядит как-то так

Так Европа выдумала себя заново. В процессе создания наций европейцы потеряли единую общеевропейскую высокую латинскую культуру, приобрели вместо нее много народных национальных культур, стали из правоверных скептиками, сменили политический строй с преимущественно монархического на преимущественно демократический и полностью поменяли свое самосознание

Ну а теперь домашнее задание на подумать. Возможна ли демократия без национализма?

На этот вопрос теоретический ответ дать невозможно, а практически эту гипотезу проверить нельзя. Но анализ стойких демократий показывает, что почти все они созданы в государствах, где сформированы мощные нации, а в странах, где процесс формирования наций прошел с опозданием, или был прерван, демократия приживается хуже и неустойчива. Может быть то, что в России не так много демократии, связано с тем, что русские/россияне не до конца осознают себя как одну мощную нацию? Или у нас демократия работает хорошо? Серьезно, мне интересно ваше мнение.