Та весна /1944/. Годовщина старта Битвы за Тернополь

76 лет назад – 8 марта 1944 года – советские войска приступили к освобождению Тернополя от немецко-фашистских захватчиков, положив начало одному из наиболее эпических сражений Второй Мировой войны – 40-дневному штурму Тернополя. Тем самым, боевые действия были перенесены с территории немецкого Рейсхкомиссариата «Украина» (со столицей в Ровно), в соседний административный регион Третьего Рейха – в Дистрикт «Галиция» (со столицей в Лемберге, ныне Львов).

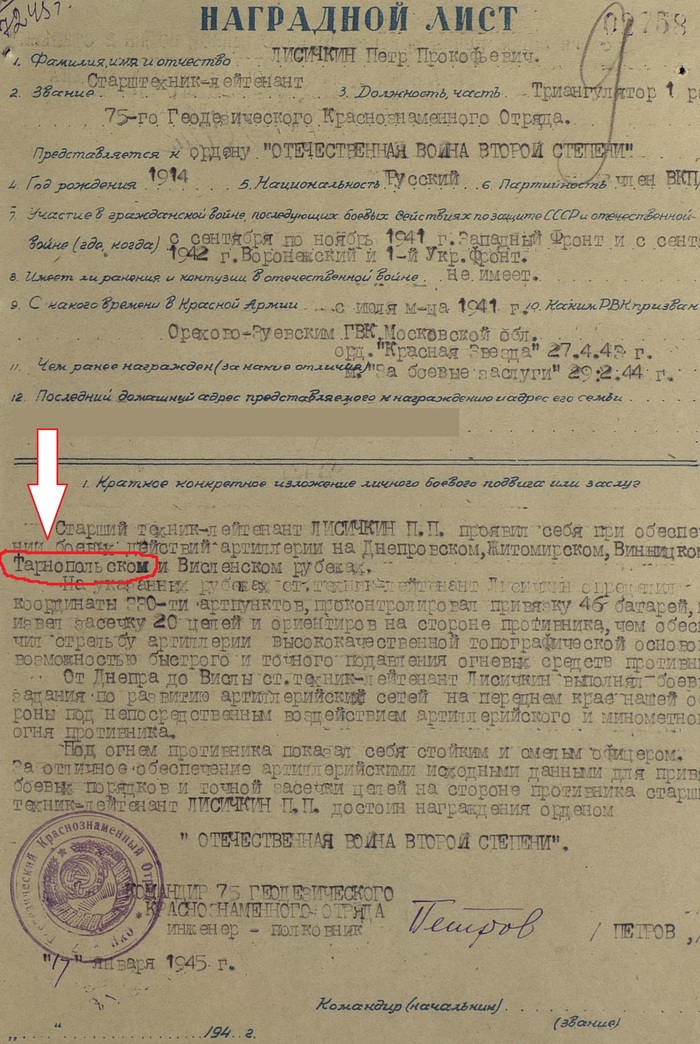

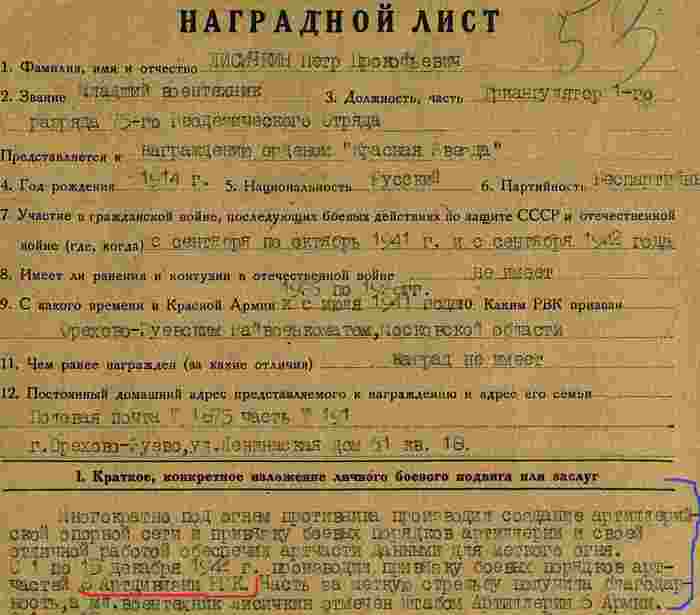

Мой дед, Пётр Прокофьевич Лисичкин, офицер артиллерийской разведки Первого Украинского фронта, принимал участие в Битве за Тернополь, согласно прилагаемому документу, но не с первого дня (т.е. 8-го марта), а на последующих стадиях штурма города, когда была задействована отставшая из-за распутицы артиллерия большой мощности.

В наши дни, большинству людей ничего не говорят слова «штурмовал Тернополь» (даже тем, кто знает – где это). А ведь этот маленький областной центр входит в первую тройку городов на территории современной Украины (наряду с Харьковом и Черкассами) по упорству и длительности его обороны немецкими войсками. Если Киев был взят нашими войсками за три дня, Донецк и Одесса за два, а почти все остальные замечательные города брались одним ударом (с утра и до обеда, без пересменки частей первого эшелона), то Тернополь и Черкассы штурмовались более чем по месяцу, уступая в этом лишь Харькову, который в течение двух лет переходил из рук в руки четыре раза. Между тем, подробности Битвы за Тернополь в отечественной литературе долгое время были освещены недостаточно – и в этом тоже есть большое сходство с битвами за Харьков (особенно Второй и Третьей) или за Воронеж. Все эти сражения известны публике гораздо меньше, чем, скажем, Сталинград или Курская Дуга, и на то были свои причины, как мы увидим из последующего изложения.

Итак, 4-го марта 1944 года началось весеннее наступление войск Первого Украинского фронта, временно возглавляемого Маршалом Жуковым (на период нахождения в госпитале генерала Ватутина, раненного за три дня до начала наступления). Наносившая главный удар (из района Шепетовки на юг) 60-я общевойсковая армия генерала Черняховского, в первый же день прорвала рубеж обороны противника и устремилась в направлении на Тернополь.

«ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Маршалу Советского Союза Жукову

Войска 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Жукова, заменившего генерала армии Ватутина, вследствие болезни последнего, 4 марта, перейдя в наступление, прорвали сильную оборону немцев на фронте протяжением до 180 километров и за два дня наступательных боев продвинулись вперед от 25 до 50 километров.

В ходе наступления наши войска разбили четыре танковые и восемь пехотных дивизий немцев и овладели городом и крупной железнодорожной станцией Изяславль, городами Шумск, Ямполь и Острополь, заняли свыше 500 других населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты Катрынбург, Выжгрудек, Теофиполь, Базалия, Купель, Ляховцы, Белогородка, Антонины, Великие Мацевичи, Городище, и ведут бой на подступах к железнодорожной станции Волочиск.

В боях отличились войска генерал-лейтенанта Черняховского, генерал-полковника Гречко, генерал-лейтенанта Пухова, генерал-лейтенанта Журавлева, танкисты генерал-полковника Рыбалко, генерал-лейтенанта танковых войск Баданова, артиллеристы генерал-полковника артиллерии Варенцова, генерал-лейтенанта артиллерии Королькова и летчики генерал-полковника авиации Красовского.

В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и части представить к присвоению наименований “Шумских”, “Изяславльских”, “Ямпольских” и “Остропольских” и к награждению орденами.

Сегодня, 5 марта, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, прорвавшим оборону немцев, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в прорыве обороны немцев.

…

Верховный Главнокомандующий

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

5 марта 1944 года, № 79»

Впрочем, немецкие историки считают датой начала весеннего наступления Советской Армии 2-е марта, поскольку именно в этот день 60-я армия, начав движение двумя днями ранее, вышла на рубеж реки Горынь, сбивая с позиций мелкие немецкие заслоны, и в этот же день переправилась через Горынь южнее и юго-западнее г. Изяслав.

Две танковые армии (Рыбалко и Баданова), поначалу входившие в прорыв в полосе наступления 60-й общевойсковой, затем смещались несколько восточнее, получив другие задачи – блокирование железной дороги Львов – Тернополь – Хмельницкий – Жмеринка – Одесса: 4-я танковая армия в районе Волочиска, а 3-я гвардейская в районе Чёрного Острова (оба пункта – по указанной железной дороге восточнее Тернополя).

Поддерживать наступление 60-й армии на Тернополь остался лишь 4-й гвардейский Кантемировский танковый корпус (ныне это – подмосковная Кантемировская танковая дивизия, причём три её полка носят почётное наименование «Тарнопольских» – так этот город раньше назывался, через «а»). Как мы увидим далее, этого было явно недостаточно, что и стало одной из главных причин крайне драматического противостояния в Тернополе.

Можно сказать, что наше наступление уже «ждали»: частично вскрыв планы советского командования, противник ещё с 25 февраля начал переброску из района Умани (где они были сконцентрированы в ходе предыдущих сражений) в район Тернополя и Хмельницкого 6-й (армейской) танковой дивизии и эсэсовской «Лейбштандарт Адольф Гитлер», а также 503-го батальона тяжёлых танков. С 1-го марта в Хмельницком начали выгружаться 1-я и 16-я немецкие танковые дивизии, а прямо перед Тернополем должна была встать 7-я танковая дивизия, которая с 1 марта начала перемещение из района Дубно в район Збаража. Полностью завершить передислокацию танковых войск для обороны Тернополя, немецкое командование планировало до 15 марта.

Как обычно (на этом периоде войны) немцы не успели: передовые части 60-й армии уже в первый день наступления, т.е. вечером 4-го марта достигли рубежа между сёлами Буглив (25 км северо-восточнее Збаража) и Щасновка (25 км севернее Подволочиска). На следующий день, 5 марта, они заняли с.Синява (в 10 км от Збаража), и в тот же день – собственно Збараж (там находится знаменитый Збаражский замок, который фигурирует в романе «Огнем и мечом»). Не останавливаясь, они продвинулись дальше в юго-западном направлении (вдоль той же дороги Ямполь – Тернополь) и овладели селом Черниховцы: до Тернополя оставалось 14 километров. При этом на станции Збараж были захвачены немецкие цистерны с горючим – особо ценный трофей в тех условиях.

Столь стремительное наступление советских войск сорвало планы противника по передислокации танковых частей в район Тернополя, изложенные выше. Поскольку железнодорожное сообщение было перерезано, то немецкая 7-я танковая дивизия, направлявшаяся в Збараж, вынуждена была «сойти» ранее – на станции Подволочиск, где вступила в бой с частями 4-й танковой армии генерала Баданова. Другая дивизия – эсэсовская «Лейбштандарт Адольф Гитлер» - тоже не доехала из Умани до Тернополя, а сошла с поезда в Волочиске и там вступила в бой с частями 3-й гвардейской танковой армии генерала Рыбалко. При этом, немецкому командованию не удалось наладить тесное взаимодействие между этими дивизиями, каждая из них действовала самостоятельно, и обе они были отброшены советскими танкистами на юг от полотна железной дороги, а позднее вообще оказались в «котле» в районе Каменец-Подольского.

Немецкому командованию пришлось срочно изыскивать новые соединения для обороны Тернополя. Из Германии и Польши начали выдвижение три пехотные дивизии: 68-я (восстанавливалась в Германии после прорыва из Корсунь-Шевченковского «котла»), 357-я (ехала из Польши, район Радома, её прибытие в Тернополь сначала ожидалось вечером 7 марта, но получила задачу высаживаться раньше – в Озерной) и 359-я (её прибытие ожидалось не ранее чем 10 марта).

До их прибытия, оборонять Тернополь предстояло силами местного гарнизона, в состав которого входили несколько отдельных подразделений из разных дивизий (каждое численностью примерно в батальон), 500-й штрафбат, некоторое количество САУ, зенитных и артиллерийских батарей.

6-го марта немецкий Верховный Главнокомандующий А.Гитлер своим приказом ввёл понятие «город-крепость». В частности, устанавливалось, что такие «города-крепости» (в число которых вошли: Тернополь, Ковель, Винница, Броды, Хотин) не могут быть оставлены кроме как по личному разрешению Гитлера. Это был аналог знаменитого советского 227-го приказа «Ни шагу назад», в своё время сыгравшего большую роль в остановке немецкого наступления под Сталинградом. И нет ничего удивительного в том, что немецкая пропаганда начала именовать Тернополь не иначе как «Малый Сталинград» (только в качестве обороняющейся стороны теперь выступали немцы).

С утра 6-го марта противник попытался остановить наступление частей 60-й армии на Тернополь: боевая группа из состава тернопольского гарнизона выдвинулась навстречу и атаковала упомянутое выше село Черниховцы. До полудня немцам удалось отбить это село, но запланированная ими атака далее на Збараж не состоялась: советские подразделения обошли Черниховцы с двух сторон, и немецкая боевая группа, под угрозой окружения, вернулась обратно в Тернополь. К 18 часам Черниховцы снова были в руках советских танкистов из 4-го гвардейского Кантемировского танкового корпуса. На следующий день, 7-го марта, 13-я танковая бригада (из состава этого корпуса) заняла село Дубовцы (северо-западнее Черниховцев).

В тот же день (7 марта) подразделения советской 140-й стрелковой дивизии заняли село Янковцы, а соседняя 246-я дивизия вышла на рубеж Зализцы – Ренив. Тем самым у них появилась возможность пересечения с севера железной дороги Озерная – Тернополь, выхода на рубеж Плесковцы – Бзовица и охвата Тернополя с северо-запада. В этот же день в Збараж вступил 15-й стрелковый корпус (две дивизии – 322-я и 336-я) под командованием генерала Людникова, героя обороны Сталинграда (он тогда командовал одним из трёх последних очагов советской обороны в Сталинграде, так и называвшемся – «остров Людникова»).

На следующий день (8-го марта), после прохода через Збараж, дивизии 15-го стрелкового корпуса и 4-го гвардейского Кантемировского танкового корпуса занимали исходные позиции для рывка на Тернополь, и в 17:30 начали боевое выдвижение: 13-я танковая бригада (из состава Кантемировского корпуса) с десантом на броне выдвинулась из с. Дубовцы, а через час (в 18:30) 14-я танковая бригада выбила противника из Шляхтинцев.

Около 3-х часов ночи (с 8-го на 9-е марта) танкисты 13-й бригады, вместе с пехотным батальоном 322-й дивизии, достигли северо-восточной окраины Тернополя. И сразу же вошли в огневой контакт с противником в районе железнодорожного депо и табачной фабрики. Атаку вели по двум направлениям: через железнодорожный туннель и вдоль улицы Долгой на южную окраину города.

Используя рельеф местности и повороты железной дороги, немецкая артиллерия устроила засаду в районе железнодорожного туннеля, подбив несколько советских танков. Осознав невозможность прорыва в этом месте, остальные танки пошли в обход по улице Костюшко, но тоже погибли от огня противотанковых средств противника. В результате немецкой контратаки, в районе туннеля в окружении оказалась рота советской пехоты.

Ещё несколько танков прорвались на южную окраину города (по улице Долгой), однако без поддержки крупных сил пехоты этот прорыв остался безрезультатным. Оказавшись фактически в окружении, 13-я гвардейская танковая бригада двое суток вела бой, потеряла почти все машины, а её остатки вырвались из Тернополя 10-го марта.

Также не достигла успеха в эту ночь и 14-я танковая бригада, атаковавшая на восточной и юго-восточной окраинах Тернополя. Она подошла со стороны с. Шляхтинцы по автодороге до нынешнего Збаражского перекрёстка, где попала под огонь немецкой противотанковой обороны и, потеряв несколько машин, вернулась на исходные позиции.

С утра 9-го марта к Тернополю подошли немецкие подкрепления – части 357-й пехотной дивизии, и соединения САУ, в результате противник полностью восстановил состояние своей обороны. Но и советская 322-я стрелковая дивизия подтягивала свои части со стороны Збаража, а 336-я подходила со стороны Подволочиска. К вечеру 10-го марта они вплотную подошли к окраинам Тернополя, и в 23:00 силы 322-й дивизии (при поддержке 12-й танковой бригады) перешли в наступление на город с севера и северо-востока, а 336-й дивизии (при поддержке 14-й танковой бригады) с юга. В результате ночных уличных боёв, к утру 11 марта им удалось занять ряд кварталов города.

По состоянию на 11 часов утра (11-го марта) части 322-й дивизии овладели военным городком (казармами), продовольственными складами на северной окраине, и просочились в центр города. Части 336-й дивизии продвинулись до южного христианского кладбища, а один батальон перешёл реку Серет и занял посёлок Петриков.

Победа была по-настоящему близка: подобная тактика (охват населенного пункта) ранее чаще всего приводила к тому, что немцы, опасаясь окружения, начинали отход – по ещё не закрытому коридору. Но не в этом случае.

С 11 часов утра ситуация начала изменяться. Советские войска уже не имели сил и резервов, а главное – их артиллерия ещё не подтянулась к городу, отстав на марше из-за отсутствия горючего, бездорожья и распутицы. Город был незнаком для личного состава советских частей, тогда как немцы (и воевавшие на их стороне местные) знали его досконально. Вклинившись глубоко в городскую застройку, советская 322-я дивизия оказалась под огнём сильных немецких опорных пунктов со своего левого фланга. После 11:30 к западной окраине начали прибывать части свежей немецкой 359-й пехотной дивизии, что резко усилило гарнизон Тернополя. Через сутки подтянулась и 68-я пехотная, и на стороне противника оказался значительный численный перевес.

В первой половине дня немцы организовали сильную контратаку и в целом выбили из города советскую пехоту, а отдельные наши части попали в окружение, и пробивались из города небольшими группами до 14-ти часов 12-го марта. По состоянию на 20 часов вечера 11-го марта, отступившие из Тернополя советские войска заняли оборону в пяти километрах от окраины города. Немецкая 359-я пехотная дивизия до конца дня полностью заняла город, а 68-я развернулась в течение дня южнее Тернополя, в районе Березовица – Остров.

Есть конспирологическая версия о том, что после захвата части Тернополя, утром 11 марта советские военнослужащие увлеклись дегустацией захваченных у противника запасов спиртного, и потому не смогли удержать Тернополь, находясь в состоянии алкогольного опьянения. То же самое рассказывали и про Житомир (захваченный и сразу сданный в ноябре 1943-го). В обоих историях фигурируют хитрые немцы, специально оставившие цистерну со спиртом на видном месте, и потом легко отбившие оба указанных города. Странно, почему же подобная тактика не была применена в остальных городах.

На самом деле, случаи злоупотребления спиртными напитками действительно были – но в пределах конкретного воинского подразделения (из 322-й дивизии), захватившего продуктовые склады на северной окраине города. К поражению, в том числе в полосе других подразделений, привели указанные ранее причины военного характера, а не «троянская» цистерна со спиртом.

В период с 12-го по 20-е марта в районе Тернополя велись ожесточенные бои. Советские войска сделали ещё одну попытку пробиться к Тернополю – через с.Петриковка, где оставался разрыв между боевыми порядками немецких 359-й и 68-й пехотных дивизий, но события разворачивались похожим образом: немецким контрударом они были отброшены, а часть советских подразделений попала в окружение в Петриковке, и затем с боями и большими потерями прорывались из окружения. На остальных участках шли бои местного значения: немцы пытались отбросить советскую пехоту подальше от Тернополя, но в целом им это не удалось. Как мы увидим далее, новый этап Битвы за Тернополь советские войска начнут в двадцатых числах марта.

История не терпит сослагательного наклонения, но вполне возможно: если бы первый штурм Тернополя 8-го марта увенчался успехом, это сейчас преподносилось бы так: заградотряды, выстрелами в спину, погнали необученных украинцев (с черенками от лопат) прямо на немецкие пулемёты, чтобы подарить стране Тернополь на Международный женский день, ведь «города берутся к датам»:

«… Женщина с нами, когда мы рождаемся,

Женщина с нами в последний наш час,

Женщина – знамя, когда мы сражаемся,

Женщина – радость открывшихся глаз …»

Интерактивная карта боевых действий: