Ликбез по скандинавской мифологии, Боги - Часть II

Вёлунд

Бог-кузнец, имеет множественные аналоги в других мифология, например – Гефест у греков, Сварог у славян. Вполне вероятно был одним из древнейших богов у древних скандинавов, но, как я упоминал в предыдущей лекции, в какой-то момент власть над Асгардом была «узурпирована» Одином и другими асами.

Сохранилось всего несколько текстов, упоминающих о Вёлунде, это «Сказание о Вёлунде», «Песнь о Гидрёке» и поэма «Сетования Деора». У Стурлуссона Вёлунд не упоминается, при этом лингвистический анализ показал, что «Сказание о Вёлунде» – самый древний текст эддического корпуса.

О Вёлунде известно, что он великий кузнец и он покалечен (хром, как и Гефест). Также в одном из текстов лабиринт назван «домом Вёлунда», что является еще одной отсылкой к греческим мифам, но уже не к Гефесту, а к Дедалу – создателю лабиринта, великому изобретателю. Кстати, Вёлунд тоже умеет летать, и тоже благодаря механическим крыльям.

В Англии сохранился мегалитический курган, который называют «Кузница Вёлунда». Также в поздних английских поэмах говорится, что Вёлунд – король альвов (неясно – светлых или темных), именно он выковал Эскалибур, Грам, Бальмунг, Мимунг и ряд других легендарных клинков.

Позже во время христианизации Скандинавии образ Вёлунда был демонизирован, а имя его видоизменилось до формы Воланд. Именно его Гёте называет Мефистофелем в «Фаусте». Также Воланд встречается у Шекспира («Сон в летнюю ночь») и в «Сказках старой Англии» Киплинга. Разумеется, этот ряд можно продолжить знаменитым булгаковским образом дьявола.

Ньёрд

По происхождению – ван, отец Фрейи и Фрейра. Покровитель моря и моряков, ветра, благополучной погоды, богатства и удачи. Оказался в Агсарде после войны асов с ванами в качестве гостя-заложника. Упоминания о Ньёрде многочисленны – «Старшая Эдда», «Младшая Эдда», «Книга Хаука» и тд. В Исландии вплоть до XX века сохранялась обережная клятва «Фрейр, Ньерд и всемогущие асы да помогут мне», ее произносили перед выходом в море. А в Норвегии до XVIII века бытовала поговорка «Благодарим его, Ньерда, за хорошие времена», ее произносили при удачной рыбной ловле.

Предположительно, Ньёрд был тесно связан с культом плодородия у древних германцев (возможно, под именем Нертус). В дальнейшем с развитием кораблестроения и морской экспансией, перенял черты морского бога. Предположительно, как и Вёлунд, изначально занимал одну из ключевых позиций в пантеоне, позже уступив Одину и другим асам. Также в мифах упоминается некая сестра-жена Ньёрда, о которой ничего не известно.

В Эддах Ньёрда зовут «князем людей» и «лишенным злого умысла». В «Речах Вафтруднира» сказано, что после Рагнарёка Ньёрд «вернется к ванам». То есть, во-первых, Ванахейм похоже переживет Гибель Богов. А во-вторых, её переживёт как минимум Ньёрд.

В «Речах Скирнира» говорится, что мать Фрейра (отцом которого назван Ньёрд) – Скади, богиня зимы и охоты. В «Перебранке Локи» коварный бог обвиняет (именно обвиняет) Ньёрда в том, что он был «пленником на востоке». Некоторые исследователи считают это ошибкой переводчика, потому что на востоке от Асгарда располагался Ванахейм. В том же эпизоде Локи упоминает о том, что жена Ньёрда приходится ему сестрой, однако нет подтверждения тому, что речь идёт о Скади (о ее связи с Ньёрдом еще раз говорится в «Саге об Инглингах»).

Также в эддических текстах неоднократно упоминается богиня Ньёрун, связанная с морем. Возможно, это как раз сестра-жена Ньёрда, либо его аналог, либо даже изначальный образ (как в случае с Фарбаути, который предшествовал Тору как бог-громовик).

Эгир

Он же – Хлер. Еще один бог моря. Но если Ньёрд был покровителем моряков и удачи, то Хлер воплощал воду как стихию, которую нельзя контролировать и с которой нельзя договориться. Происхождение Хлера неизвестно, в Эддах его называют то йотуном, то человеком, то «морским великаном».

Эгир не живет в Агсарде, но он часто посещает пиры асов и приглашает их к себе. Вероятно, почитался как бог спокойного моря и попутного ветра. Именно его жена – Ран, богиня штормового моря. Эгира знали и древние германцы, сохранились сведения, согласно которым они перед выходом в море приносили в жертву морскому богу десятую часть добычи. Его второе имя – Хлер – переводится как «дающий пристанище» или «укрывающий». А само слово Эгир означает «море».

У Эгира было девять дочерей, имена их связаны с тем или иным состоянием моря («цепкая вал», «мятежная волна» и тд). Любопытно, что в сказании о Садко у Морского Царя тоже девять дочерей.

На основании древнеанглийских легенд и лингвистического анализа смежных фольклорных элементов предполагается, что атрибутом Эгира было копье (аля трезубец Посейдона).

Ран

Уже упомянутая супруга Эгира, богиня штормового, опасного, непредсказуемого моря. Важно отметить, что в Ран и Эгира верили только в Норвегии, на юге их место занимал Ньёрд, объединивший, по всей видимости, оба образа.

В эддических текстах упоминается магическая сеть Ран, при помощи которой она вылавливает утонувших моряков. Собственно, именно благодаря этой сети Локи, одолжив ее у богини моря, сумел поймать темного альва Андвари (легенда о Хрейдмаре и его сыновьях).

Ран часто упоминается в скальдической поэзии, в основном она старается помешать или причинить вред морякам. Отчасти перенимала функции Хель, но в контексте моря – именно к ней попадали погибшие моряки.

Йорд (или Ёрд)

Первая жена Одина, мать Тора, происходит из рода йотунов. Предположительно – воплощение земли, возможно почиталась как богиня плодородия. Другое имя – Фьоргюн, оба имени переводятся как «земля». Древние германцы знали Йорд под именем Хлуданы (образ матери-земли).

Вероятно, имела бога-дуаду по имени Фьоргюнн (с двумя «н» на конце). Мотив богов-близнецов в целом распространен для германо-скандинавской мифологии, примеры – Улль и Улла, Фрейр и Фрейя, Ньёрд и (возможно) Ньёрун.

Что интересно, в «Младшей Эдде» матерью Йорд названа Нотт – богиня ночи, а отец – Анната (о нем ничего не известно). Еще один любопытный факт – в «Языке поэзии» Стурлусон называет Йорд соперницей Фригг, законной супруги Одина.

Хель

Дочь Локи, которой Один даровал власть над миром мертвых (собственно этот мир так и называется – Хельхейм, то есть «земля Хель»). В Хельхейме у Хелль есть чертог Эльёднир, о нем в «Старшей Эдде» говорится следующее: «это место, где всегда идет дождь». В мир Хель попадают умершие от старости или болезни, а также те, кто после смерти по той или иной причине не были выбраны в Вальгаллу или Фольквангр.

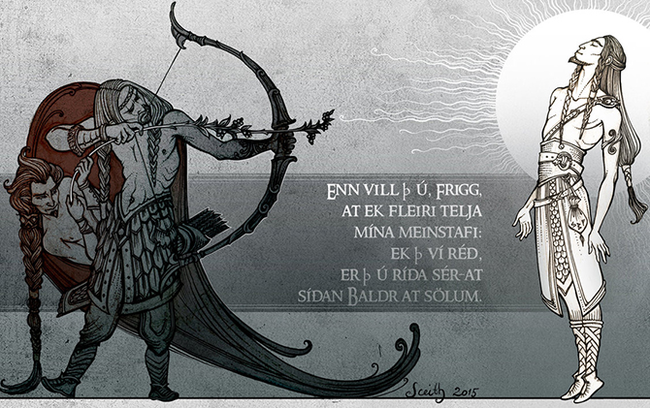

Древние германцы знали Хель под именем Хелла. В «Старшей Эдде» говорится, что облик богини «мрачный и жестокий», одна половина ее тела черно-синяя, а другая – мертвенно бледная. Хель играет ключевую роль во многих мифах, включая миф о гибели Бальдра, где она соглашается вернуть сына Одина в мир живых, если каждое существо в девяти мирах будет плакать по нему. Плакать отказалась только великанша Трекк, есть версия, что это был сменивший обличье Локи. В итоге, Хель не вернула Бальдра.

Древнескандинавское слово Хель («Hall» и его множественные производные – «kel», «helle» и тд.) переводится как «зал», но вероятно восходит к протоиндоевропейской форме, которая переводится как «скрытый». Также английская форма «hell» (ад) вполне вероятно произошла от имени Хель.

В поздних христианских текстах (Евангелие от Никодима, Повесть о Святом Варфоломее) Хель представлялась, как владычица Преисподней. А в Житии Святого Варфоломея Дьявол обращается к Иисусу, называя его «тот, кто воевал против нашей королевы Хель». Многие исследователи приписывают Хель функции посмертного судьи (Кали в индуизме, Анубис у древних египтян).

С 2017 года в Исландии детям запрещено давать имя Хель (особое постановление Комитета личных имен Исландии).

Вили и Вё

Братья Одина, дети первочеловека Бури и инеистой великанши Бёстлы. Вё с древнескандинавского переводится как «жрец», этимология имени Вили неизвестна. Вместе с Одином Вили и Вё убили великана Имира, создав из частей его тела окружающий мир.

Также Один, Вили и Вё втроем создали время (смену дня и ночи) и задали цикл движения небесных объектов (Солнца и Луны). Прогуливаясь однажды вдоль морского побережья, они увидели два дерева и сотворили из них первых людей, дав им имена – Аск (ясень) и Эмбла (ива). Вили дал им разум и способность двигаться, Вё «подарил облик», дал речь и органы чувств, а Один вдохнул в них душу.

В «Саге об Инглингах» говорится, что в отсутствие Одина Вили и Вё правили Асгардом и «брали себе» его супругу Фригг. Однако этот фрагмент не нужно понимать превратно – у скандинавов существовал обычай, согласно которому если муж отсутствовал или погибал, за его женой присматривали его братья (именно присматривали, то есть обеспечивали кровом и пищей, ничего более).

Квасир

Квасир родился из слюны асов и ванов, когда они заключили мирный договор. Этимология имени неизвестна, но М.И. Стеблин-Каменский предполагает, что основа этой словоформы – «квас», слово, у древних скандинавов обозначавшее хмельной напиток.

По Стурлусону, во время заключения перемирия каждый из асов и ванов подошел и плюнул в котел «в знак мира». Далее сказано, что «из знака мира» боги «сотворили человека». Этим человеком и был Квасир. Стеблин-Каменский предполагает, что этот миф – отсылка к технологии приготовления растительного хмельного напитка, который делался из забродившей слюны (вероятно, предварительно человек пережевывал некое растение).

Квасир путешествовал по мирам и учил мудрости всех, кто хотел учиться. Снорри пишет, что не было вопроса, на который Квасир не знал бы ответа. Однако когда он был в Свартальвхейме, темные альвы пленили его и убили, а кровь вылили в котел, в котором до этого был медовый напиток. Кровь Квасира смешалась с медом и получился напиток, который «любого делает скальдом или ученым».

Очевидна косвенная аналогия между Квасиром и индуистской Варуни – демоном опьянения, который также олицетворяет амриту – напиток божественной мудрости.

Нотт

Богиня-персонификация ночи, под тем же именем известна древним германцам. Имя «nótt» переводится как «ночь», в неизмененном виде присутствует во всех скандинавских языках (вероятно, от этой же словоформы берет начало английское слово «night»).

Сын Нотт – Дагр, воплощение дня («dagr» переводится как «день»). Отец Дагра и муж Нотт – Делинг («Dellingr» в переводе «рассвет»). Согласно «Видению Гюльви», Один поселил Нотт и Дагра на небе, дав им по колеснице. Они объезжают небосвод друг за другом, что для древних скандинавов объясняло смену дня и ночи.

Форсети

Бог справедливости и примирения, древним германцам (в частности – фризам) был известен под именем Фосит. В Эдде Стурлусона сказано, что Форсети – прекрасный сын Бальдра и Нанны. Его чертог зовется Глитнир («сияющий»). Вероятно, как-то был связан с Тюром, богом победы, который предположительно изначально занимался у скандинавов судебными вопросами.

Считается, что суд Форсети – высший суд, и он всегда может примирить враждующих. Особенно сильно его культ был распространен на востоке Норвегии. Известна всего одна легенда, непосредственно связанная с Форсети. По этой легенде, когда Карл Великий пытался дать племенам фризов письменные законы, к ним пришел «человек с золотым топором на плече», обучил их законам и исчез. В мифе говорится, что это был Фосит и пришел он с острова Фоситланд, где бьет священный источник.

Мимир

В «Старшей Эдде» ничего сказано о происхождении Мимира, но говорится, что он жил с асами и помогал им в войне с ванами. После заключения перемирия именно Мимир вместе с братом Одина Хёниром был отправлен как ванам как гость-заложник. Неизвестно, что потом произошло в Ванахейме, но Хёнир стал правителем этого мира, а Мимир лишился головы. Голова, однако, не умерла – Один забальзамировал ее и при случае просил совета (в частности – у Головы Мимира Один спрашивает, что ему делать во время Рагнарёка).

Также широко известен другой эддический миф, согласно которому у одного из корней мирового древа Иггдрасиль находится Колодец Мимира (он же – Колодец Мудрости). Некоторые исследователи полагают, что Норны (богини судьбы) обитают именно у Колодца Мимира. Потому что источник, возле которого по классическому мифу живут Норы, называется Урд («прошлое»), а с именем Мимира лингвисты связывают староанглийское слово «память» («mimorian»).

В этом эддическом мифе говорится, что однажды Один пришел к хранителю источника – Мимиру, и попросил дать ему испить из источника, чтобы получить великую мудрость. Мимир потребовал взамен правый глаз Одина и ас сразу согласился. Испив из Колодца Мимира, он обрел дар провидения, а глаз так и остался лежать на дне источника. При этом неясно, в какой момент Мимир стал хранителем источника, в «Младшей Эдде» есть эпизод, где он пьет мед из рога Хеймдалля.

Нанна

Мать Форсети, супруга Бальда. Предположительно связана с культом плодородия, возможно – богиня покровительница молодых девушек. Некоторые исследователи считают Нанну одной из ипостасей Фрейи.

Отец Нанны – Непр, предположительно обозначение какого-то природного явления. Согласно мифу о Бальдре, когда сын Одина умер, у Нанны разорвалось сердце и ее положили вместе с ним на погребальный костер.

Утгарда-Локи

Правитель Утгарда (в переводе «внешнее огороженное пространство»). Утгард не входит в состав девяти миров Иггдрасиля, а происхождение и род занятий его правителя неизвестны. Известно лишь, что он правит великим народом, силы которого превосходят силы асов. Ему служат огонь и старость, он управляет мировым змеем Ёрмунгандом. Мастер иллюзий, возможно изначально это был изгнанный из Асгарда Локи. Встречается только в одном эпизоде «Младшей Эдды» – путешествие Тора в Утгард.

Гулльвейг

Богиня-колдунья, упоминается в «Прорицании Вёльвы». Асы пронзали Гулльвейг копьями и трижды сжигали, но каждый раз она снова возрождалась, становясь все красивее. Также в «Прорицании Вёльвы» сказано, что «Гулльвейг живет до сих пор». Одно из ее имен – Хейд, что значит «ведьма» или «слава». После того, как ее сожгли в третий раз, Гулльвейг обрела магические способности – она «творила волшбу жезлом своим» и «умы покорялись воле ее».

Фарбаути

Один из богов, почитавшихся скандинавами до асов. Вероятно – ван. Почитался как бог-воплощение грозы, его сын – Логи (в переводе – «огонь»). Вероятно, является прообразом Тора, бога-громовика.

Балист

Брат Локи, возможно – сын Фарбаути и Лаувейи, вероятный перевод имени – «успокаивающий молнии». Упоминается в «Младшей Эдде», где сказано, что у Локи было два брата – Балист и Хельблинди. Причем Хельблинди – одно из имен Одина. И это либо ошибка переводчика, либо исконный пласт скандинавских мифов существенно отличается от того, что известно нам.

Хермод

Часто в эддических текстах его называют Хермод Храбрый. Сын Одина, которого тот послал в Хельхейм вернуть Бальдра. Предположительно выполнял функции посланца богов (как греческий Гермес).

Норны

Богини Судьбы, определяют жизнь и смерть всех живых существ – и людей, и асов. В скальдических текстах также упоминается оборот – Сестры Вюрда, потому что «вюрд» («wyrd») переводится как «судьба». Имена норн – Урд, Скульд и Верданди.

Урд переводится как «прошлое», эту норну изображают седой старухой. Именно Урд предрекает Одину гибель во время Рагнарёка. Верданди переводится как «становление», часто ее связывают с образом настоящего, изображается как женщина средних лет. Скульд – переводится как «долг» или «будущее», самая молодая из норн, изображается как молодая девушка.