Муфта это элемент, соединяющий два вала - мотора и приводного винта, и основной задачей его является передача крутящего момента. Рассмотрим основные виды муфт в станках и принципы выбора её для свого станка.

От муфты ожидаются:

1) беззазорность.

Люфт в муфте = станок почти бесполезен.

2) высокая жесткость на кручение

3) компенсация несоосности валов

Идеально точных станков не бывает, валы всегда немного смещены относительно друг друга, и муфта должна компенсировать это смещение.

4) надежность посадки на вал

5) достижение нужной скорости вращения без вибраций

Исходя из этих требований, для разных задач делают разные муфты, а конкретней, варьируются 3 параметра.

Первый параметр - способ фиксации вала.

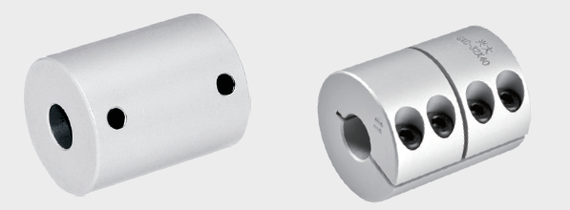

Способ фиксации вала #1 - стопорными винтами.

Способ самый ненадежный, вал при более-менее значительном моменте на муфте может сдвинуться, а если вал без лысок, то и вовсе провернуться - в результате способ со стопорными винтами используется только при подсоединении энкодеров или чего-то другого, слабо нагруженного.

Почему он вообще существует - потому что он самый простой, удешевляет муфту и такие муфты гораздо более сбалансированны, то есть меньше вибрируют с возрастанием скорости вращения.

Способ фиксации вала #2 - разрезным полукольцом.

Фиксирующее вал кольцо надрезается, вал вставляется и зажимается стягивающим винтом.

Способ один из самых распространенных, уже достаточно надежно фиксируется вал, несильно удорожает муфту, может быть использован в большинстве применений.

Из недостатков его то, что вал все же зажимается не по всей окружности, т.е. это компромиссный вариант - есть способ понадежней.

А кроме того, разрез немного ослабляет прочность и жесткость муфты, на винт действует большое усилие и крутящий момент при закручивании(легко повредить резьбу или отломить шляпку), и в распределении массы муфты возникает дисбаланс - максимальная скорость вращения падает. Но тем не менее, способ хороший.

Способ фиксации вала #3 - цанговый зажим

Практически идеальный вариант. Конструктивно это выглядит как коническая цанга, которая утапливается при закручивании винтов в тело муфты, где выполнен ответный конус. В результате вал зажимается лепестками по всей окружности с огромным усилием, практически исключая проворот. При этом на винты действует малое линейное усилие, и крутящий момент при зажиме муфты тоже небольшой нужен. Цанга симметрична - не нарушает баланс, муфта цельная - не страдает жесткость. В общем, идеальный вариант, если бы не два но - 1) цена 2) габариты

Ну и наконец способ фиксации #4 - шпоночный паз

Машиностроительная классика. Но мы им не пользуемся, потому что он капризен к точности изготовления самого и вала, и паза, и шпонки, ударные нагрузки концетрируются в одной точке и гнездо постепенно изнашивается, и балансировка муфты также страдает. Плюс долбежка паза - это еще одна технологическая операция, которая удорожает муфту. Такое себе, в общем. Наше личное мнение: везде, где нужно исключить проворот, и думают о шпонпазе - можно и нужно обойтись цанговым зажимом. Если цанга не удержит такой момент - и ваше шпоночное соединение долго таких нагрузок не вытянет.

Теперь о втором параметре - о способе передачи момента. Собственно, по нему и делятся муфты на виды.

Вид #1. Сплошная муфта

Самый простой вид.

Тут все понятно. Сплошное тело(или с небольшими надрезами). Вот тут будем в баллах оценивать.

Жесткость на кручение(в данных габаритах) - 5/5

Отсутствие люфтов и зазоров - 5/5

Максимальный приложенный момент - 5/5

Компенсация несоосности(расстояние между плоскостями через валы) - 0/5

Компенсация угла между валами - 0/5

Компенсация вибраций - 1/5

Итого, муфта отличная, если у вас валы идеально соосны. Иначе в подшипниках, держащих соединяемые валы, будут оргомные усилия, вплоть до заклинивания, а сама муфта будет копить микротрещины и быстро лопнет. Вибрации от резания и прочего - не гасят, а просто передают дальше.

Вид #2. Кулачковая муфта

Два кулачка, соединенинных вставкой из того или иного материала. Материал и вид вставки влияет на свойства виброгашения, зазоры и жесткость на кручение.

Жесткость на кручение(в данных габаритах) - 2/5

Отсутствие люфтов и зазоров - 3/5

Максимальный приложенный момент - 4/5

Компенсация несоосности(расстояние между плоскостями через валы) - 1/5

Компенсация угла между валами - 3/5

Компенсация вибраций - 2/5

Эти муфты уже способны компенсировать небольшой угол и расстояние между осями вращения. Причем чем толще, мягче и массивней вставка - тем выше компенсаторные способности. Однако, скажем, мягкая полиуретановая вставка(а в основном они именно такие) снижает жесткость на кручение, и способна накопить деформацию, в результате чего в муфте появятся зазоры. В остальном неплохие муфты.

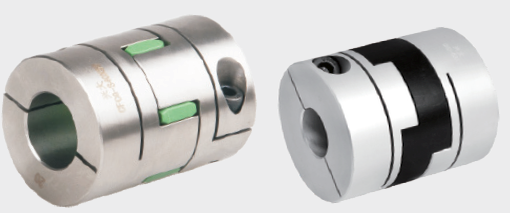

Вид #3. Мембранная муфта

Кольца, фиксирующие валы, соединяются хитрым способом с помощью стальных мембран на 4 штифтах(2 штифта крепят в одно кольцо, два в другое).

Прикол в том, что кольца могут немного двигаться за счет изгиба мембраны, муфта становится подобием мехов гармони. Получаем муфту с высокой компенсаторной способностью по углу и расстоянию. Причем, чем мембран может быть одна, две, три, и даже четыре. Чем выше число мембран, тем выше компенсторная способность, и ниже максимальный момент, жесткость на кручение и скорость вращения. При этом мембранные все равно остаются одними из самых жестких на кручение муфт среди составных моделей. Из недостатков еще отметим то, что гнезда штифтов бывают подвержены "нормальному износу" и постепенно приходят в негодность.

Жесткость на кручение(в данных габаритах) - 4/5

Отсутствие люфтов и зазоров - 5/5

Максимальный приложенный момент - 3/5

Компенсация несоосности(расстояние между плоскостями через валы) - 3/5

Компенсация угла между валами - 3/5

Компенсация вибраций - 1/5

Иногда, чтобы увеличить максимально возможный приложенный момент, штифты удаляют от оси вращения, чтобы снизить усилия на них. Габарит увеличивается, жесткость и прочность муфты тоже.

Вид #4. Сильфонная муфта

Фиксирующие валы кольца соединяются гофрированным элементом из стали.

Это муфты с прекрасной компенсаторной способностью, полным отсутствием зазоров, люфтов и т.п. Из недостатков у них только высокая цена, уязвимость места крепления сильфона к кольцам(его клеят, припаивают, прессуют - и все равно сильфонные муфты разваливаются как правило именно по месту крепления сильфона), и как следствие не очень большой передаваемыей крутящий момент. Также, из-за гибкости сильфона по жесткости на кручение они уступают мембранным и сплошным, но тем не менее её достаточно для работы в станках любого типа. Если вдруг жесткости не хватает - просто берут муфту диаметром побольше.

Жесткость на кручение(в данных габаритах) - 3/5

Отсутствие люфтов и зазоров - 5/5

Максимальный приложенный момент - 2/5

Компенсация несоосности(расстояние между плоскостями через валы) - 5/5

Компенсация угла между валами - 5/5

Компенсация вибраций - 2/5

Вид #5. Объединим здесь два вида в один, это разрезные(слева) и спиральные(справа) муфты

Разница в том, как сделан пропил - по спирали или паралелльно. Оба вида муфт дешевы, хорошо компенсируют погрешности установки вала, особенно спиральные. Но обладают низкой прочностью, жесткостью на кручение, а также способны резонировать на некоторых частотах вибраций, усиливая их. Поэтому разрезные в основном применяются в простейших малобюджетных станках, а спиральные и там лучше не применять - их назначение это подключать энкодеры.

Разрезные:

Жесткость на кручение(в данных габаритах) - 2/5

Отсутствие люфтов и зазоров - 5/5

Максимальный приложенный момент - 1/5

Компенсация несоосности(расстояние между плоскостями через валы) - 3/5

Компенсация угла между валами - 4/5

Компенсация вибраций - 0/5

Спиральные:

Жесткость на кручение(в данных габаритах) - 1/5

Отсутствие люфтов и зазоров - 5/5

Максимальный приложенный момент - 1/5

Компенсация несоосности(расстояние между плоскостями через валы) - 4/5

Компенсация угла между валами - 5/5

Компенсация вибраций - 0/5

Третий параметр - это материал корпуса муфты.

Но тут все понятно. Стальные муфты прочнее, жестче, долговечней и дороже алюминия, и развивают меньшую скорость из-за большего момента инерции. В остальном всё то же самое.

Видео с этими муфтами крупным планом можете найти в этом плейлисте