Ровно 233 года, как Крым - наш!

Присоединение Крыма к Российской империи (1783) — включение территории Крымского ханства в состав России после отречения последнего крымского хана Шахина Гирея. На присоединённой территории в 1784 году была образована Таврическая область.

К XVI веку Османская империя перешла к стратегической обороне, основными компонентами которой было строительство крепостей в устьях рек, создание своего рода буферной зоны — безлюдной территории «Дикого поля», перенос вооружённой борьбы с северными соседями — Польшей и Российской Империей — вглубь польских и российских владений, используя для этого зависимое от неё Крымское ханство.

В XV веке турки с помощью итальянских специалистов построили на Перекопе крепость Ор-Капу. С этого времени у Перекопского вала появляется другое имя — Турецкий вал.

С конца XV века Крымское ханство совершало постоянные набеги на Русское государство и Речь Посполитую. Основная цель набегов — захват рабов и их перепродажа на турецких рынках. Общее число рабов, прошедших через крымские рынки, оценивается в три миллиона человек.

С избавлением русского государства от ига Золотой Орды, перед ним вновь встала задача восстановления выхода к Чёрному морю, существовавшего в период Киевской Руси. Присоединив Казанское и Астраханское ханства, Россия направила вектор экспансии на юг, навстречу турецко-татарской угрозе. Засечные черты, сооружаемые на русских границах, надвигались на Дикое поле. Отвоёванные земли осваивались земледельцами, застраивались городами, что оказывало давление на оборонительные рубежи Османской империи, несмотря на неудачные крымские походы русских войск в XVI и XVII вв. Неуспешность этих военных предприятий заставила осознать место и роль Крыма как ключевой территории, обеспечивающей господство в Северном Причерноморье. Азовские походы Петра I (1695—1696), не решившие черноморской проблемы, ещё раз подчеркнули значение крымского направления. Овладение Крымским полуостровом стало одной из важнейших внешнеполитических задач Российской империи в XVIII столетии.

Русско-турецкая война (1735—1739)

В ходе Русско-турецкой войны (1735—1739) российская днепровская армия, насчитывавшая 62 тысячи человек и состоявшая под командованием генерал-фельдмаршала Бурхарда Христофора Миниха, 20 мая 1736 года взяла штурмом османские укрепления у Перекопа, а 17 июня заняла Бахчисарай. Однако недостаток продовольствия, а также вспышки эпидемий в армии заставили Миниха отступить в Россию. В июле 1737 года в Крым вторглась армия под предводительством генерал-фельдмаршала Петра Ласси, нанеся армии крымского хана ряд поражений и захватив Карасубазар. Но и она была вскоре вынуждена покинуть Крым из-за недостатка снабжения. Единственным итогом вторжений русских армий стало опустошение полуострова, поскольку разрыв между уже освоенной русскими территорией Дикого поля и занятыми в ходе военных экспедиций землями был слишком велик, чтобы обеспечить их хозяйственное освоение и эффективную оборону и таким образом рассчитывать на включение Крыма в состав русских владений.

Русско-турецкая война (1768—1774)

Такая практическая возможность появилась лишь после того, как на вновь освоенных пространствах был подготовлен необходимый плацдарм в виде Новороссии.

Несмотря на попытки Крымского ханства и Османской империи вооружённой силой воспрепятствовать русской колонизации Северного Причерноморья, она фактически началась ещё до того, как в 1771 году армия генерал-аншефа В. М. Долгорукова овладела Крымом, за что он впоследствии получил от императрицы Екатерины II шпагу с алмазами, алмазы к ордену св. Андрея Первозванного и титул Крымского.

Князь Долгоруков вынудил крымского хана Селима бежать в Турцию. На его место крымские беи выбрали сторонника крымско-российского сближения хана Сахиба II Гирея, подписавшего 1 ноября 1772 с князем Долгоруковым Карасубазарский договор, по которому Крым объявлялся независимым ханством под покровительством России, к России переходили Керчь, крепости Кинбурн и Еникале. Оставив гарнизоны в крымских городах и освободив более десяти тысяч русских пленников, армия Долгорукова покинула полуостров.

15 июля 1774 года был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну. Договор положил конец османскому господству над Крымом. К России отошли крепости Керчь и Еникале, запиравшие выход из Азовского в Чёрное море. Керченский пролив стал российским, что имело большое значение для южной торговли России. Крымское ханство было объявлено независимым от Турции:

«Все татарские народы: крымские, буджатские, кубанские, едисанцы, жамбуйлуки и едичкулы без изъятия от обеих империй имеют быть признаны вольными и совершенно независимыми от всякой посторонней власти, но пребывающими под самодержавной властью собственного их хана чингисского поколения, всем татарским обществом избранного и возведенного, который да управляет ими по древним их законам и обычаям, не отдавая отчета ни в чём никакой посторонней державе, и для того ни российский двор, ни Оттоманская Порта не имеют вступаться как в избрание и в возведение помянутого хана, так и в домашние, политические, гражданские и внутренние их дела ни под каким видом…»

К Крымскому ханству перешли бывшие османские владения на полуострове (Южный и Юго-Восточный Крым). Историческая задача выхода России в Чёрное море наполовину была решена

Ситуация в Крыму, однако, была неопределённой и сложной. Турция, согласившись на признание независимости Крыма, готовилась к новой войне. Турецкий султан, являясь верховным халифом, сохранял в своих руках религиозную власть и утверждал новых ханов, что оставляло возможность реального давления на Крымское ханство. В итоге крымские татары в Крыму разделились на две группы — русской и турецкой ориентации, столкновения между которыми доходили до настоящих сражений.

В начале 1774 года турецкая группировка поставила ханом Девлет-Гирея, который сразу же был утверждён турецким султаном-халифом. В июле 1774 года турецкий десант под командованием Девлет-Гирея высадился в Алуште. Русские войска, однако, не позволили туркам пройти вглубь Крыма. В бою под Алуштой потерял свой глаз командир гренадерского батальона подполковник Михаил Кутузов.

В начале 1774 года турецкая группировка поставила ханом Девлет-Гирея, который сразу же был утверждён турецким султаном-халифом. В июле 1774 года турецкий десант под командованием Девлет-Гирея высадился в Алуште. Русские войска, однако, не позволили туркам пройти вглубь Крыма. В бою под Алуштой потерял свой глаз командир гренадерского батальона подполковник Михаил Кутузов.

Сахиб II Гирей тем временем бежал из Крыма.

В это время из Константинополя был получен текст Кючук-Кайнарджийского договора. Но крымцы и теперь отказывались принимать независимость и уступать русским города в Крыму, определённые договором, а Порта сочла нужным войти в новые переговоры с Россией.

Добившись объявления независимости Крыма, Екатерина II не отказалась от мысли о присоединении его к России. Этого требовали жизненные интересы России, ибо Крым имел большое военно-политическое и экономическое значение для русского государства. Без Крыма нельзя было иметь свободного выхода к Чёрному морю. Но султанская Турция, в свою очередь, не думала отказаться от Таврического полуострова. Она прибегала к разным ухищрениям, чтобы восстановить своё влияние и господство в Крыму. Таким образом, несмотря на наличие Кючук-Кайнарджийского мирного договора, борьба между Россией и Турцией из-за Крыма не ослабевала.

В ноябре 1776 года, воспользовавшись тем, что турецкие войска не покинули Крым, как это предписывал Кючук-Кайнарджийский договор, а оставались в Каффе, русский корпус генерал-поручика Александра Прозоровского вошёл в Крым и, не встречая сопротивления, укрепился в Перекопе. Одновременно с этим новый русский ставленник из семьи Гиреев — Шахин Гирей, ставший ханом Кубани, утвердился на Таманском полуострове. Прозоровский вёл переговоры с Девлет-Гиреем в самом примирительном тоне, но мурзы и простые крымцы не скрывали своих симпатий к Османской империи. Девлет-Гирей даже требовал от османского султана, чтобы тот расторг заключённый с Россией договор о независимости Крыма, вернул полуостров под своё верховенство и взял Крым под свою защиту, однако Порта, опасаясь новой войны с Россией, не решилась на это.

Девлет-Гирей сосредоточил свои отряды у Карасубазара и на реке Индол. Ему противостоял генерал-поручик Александр Суворов, прибывший в Крым 17 декабря 1776 года с полками своей Московской дивизии под начало Прозоровского и 17 января 1777 года вступивший во временное командование двадцатитысячным русским корпусом. В начале марта 1777 года отряды суворовских войск подошли к Карасубазару и Индолу. Узнав об этом, татарские войска рассеялись. Девлет-Гирей с небольшой свитой отошёл к Бахчисараю, где опять начал собирать войско. В это время в Еникале высадился Шахин Гирей. На его сторону перешла большая часть местной татарской знати. 20 марта Ряжский пехотный полк занял Каффу. Девлет-Гирей с турецким десантом ушёл в Стамбул. Шахин Гирей был избран крымским ханом. По его просьбе русские войска остались в Крыму, расположившись у Ак-Мечети.

Шахин Гирей стал последним крымским ханом. Обучавшийся в Салониках и Венеции, знавший несколько языков, Шахин Гирей правил, не считаясь с национальными татарскими обычаями, пытался провести в государстве реформы и реорганизовать управление по европейскому образцу, уравнять в правах мусульманское и немусульманское население Крыма, и скоро превратился для своего народа в изменника и вероотступника. Владения татарской знати, ранее почти независимые от хана, были им преобразованы в 6 наместничеств-каймакамств — Бахчисарайское, Ак-Мечетское, Карасубазарское, Гезлевское (Евпаторийское), Кафинское (Феодосийское) и Перекопское. Шахин Гирей конфисковал вакуфы — земли крымского духовенства.

При попытке Шахин Гирея создать армию европейского типа в ноябре 1777 года начался бунт. В декабре 1777 года в Крыму высадился назначенный в Стамбуле хан Селим Гирей III, что привело к восстанию, охватившему весь полуостров. Восстание было подавлено русскими войсками.

23 марта 1778 года князя Прозоровского на посту командующего войсками Крыма и Кубани сменил генерал-поручик Александр Суворов. Он разделил Крым на четыре территориальных округа, протянул по побережью линию постов. Русские гарнизоны размещались в крепостях и сорока укреплениях-рентраншементах, фельдшанцах, редутах, вооружённых 90 орудиями.

А.В. Суворову удалось заставить все остававшиеся у крымского побережья турецкие военные суда покинуть Крым: он начал строить укрепления на выходе из бухты, в которой они находились, и запретил туркам брать пресную воду на берегу из реки Бельбек. Турецкие корабли ушли в Синоп.

В 1778 году Суворов по указанию князя Потёмкина, в то время занимавшего пост наместника (генерал-губернатора) Новороссийской, Азовской, Астраханской и Саратовской губерний, содействовал переходу в российское подданство и переселению христианского населения Крыма (армян, греков, волохов, грузин) на новые земли побережья Азовского моря и устья Дона (проект был изначально предложен Екатерине II в марте 1778 года генерал-фельдмаршалом графом Румянцевым). С одной стороны, это было вызвано необходимостью ускоренного заселения плодородных земель Северного Причерноморья (в первую очередь земель ликвидированной Запорожской сечи, опустевших в связи с уходом части запорожских казаков за Дунай и переселением остальных на Кубань). С другой стороны, вывод из Крыма армян и греков имел целью экономическое ослабление Крымского ханства и усиление его зависимости от России. Действия Суворова вызвали ярость Шахин Гирея и местной татарской знати, поскольку с уходом экономически активной части населения казна лишилась значительных источников доходов. В качестве компенсации «за утрату подданных» хану, его братьям, беям и мурзам из русской казны было выплачено 100 тыс. рублей[5]. С мая по сентябрь 1778 года из Крыма в Приазовье и в Новороссию были переселены 31 тыс. человек.

В июле 1778 года турецкий флот появился в Феодосийской бухте с намерением высадить десант. Турки потребовали запретить русским кораблям плавание вдоль крымского побережья, угрожая топить их в случае невыполнения ультиматума. Однако твёрдая позиция Суворова, заявившего о намерении обеспечивать безопасность Крыма всеми доступными ему способами, не позволила туркам высадить десант, и турецкий флот в конце концов ретировался. Такая же попытка была повторена в сентябре 1778 года, но и на этот раз, благодаря действиям Суворова по укреплению крымского побережья, турки не решились высадиться.

10 марта 1779 года Россия и Турция подписали Айналы-Кавакскую конвенцию, по которой Россия должна была вывести свои войска с Крымского полуострова и, как и Турция, не вмешиваться во внутренние дела ханства. Турция признала Шахин Гирея крымским ханом, подтвердила независимость Крыма и право свободного прохода через Боспор и Дарданеллы для русских торговых судов. Российские войска, оставив шеститысячный гарнизон в Керчи и Еникале, в середине июня 1779 года ушли из Крыма и Кубани. Сам Суворов получил новое назначение в Астрахань.

Оттоманская Порта, однако, не смирилась с потерями по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору и стремилась вернуть в свою сферу влияния и Крымское ханство, и земли Северного Причерноморья. Осенью 1781 года в Крыму произошло очередное восстание, спровоцированное Турцией, которое на этот раз возглавили старшие братья хана — Батырь Гирей и Арслан Гирей.

Лишь в конце мая 1782 года тревожные известия о происходящих в Крыму событиях достигли Потёмкина, который в то время находился в Москве. В июне Екатерина II вызвала Потёмкина в Петербург:

«Не токмо желание мое узнать о твоем добром состоянии принуждает меня послать к тебе сего нарочного, но и самая нужда по делам: в Крыму татары начали снова немалые безпокойства, от коих хан и Веселицкий уехали водою в Керчь… Теперь нужно обещанную защиту дать хану, свои границы и его, нашего друга, охранить». 3 августа императрица в письме к Шахин Гирею обещала направить ему в помощь войска для усмирения мятежников и обеспечения его безопасности и предлагала хану прибыть в Петровскую крепость, куда должен был приехать и Потёмкин, имевший необходимые полномочия. Сам Потёмкин считал, что новый бунт — это следствие «неминуемого и всегдашнего подстрекания татар против России»

и настаивал на введении войск в Крым.

23 сентября Потёмкин встретился с Шахин Гиреем в Петровской крепости и передал ему личное послание императрицы, которая решила ввести войска в Крым, рискуя при этом пойти на открытый конфликт с Турцией. Через четыре дня генерал-поручик граф Де Бальмен получил приказание Потёмкина вступить в Крым, причём особое внимание он должен был уделить отношению к местному населению:

«Вступая в Крым и выполняя все, что следовать может к утверждению Шагин Гирея паки на ханство, обращайтесь, впрочем, с жителями ласково, наказывая оружием, когда нужда дойдет сонмища упорных, но не касайтесь казнями частных людей. Казни же пусть хан производит своими, если в нем не подействует дух кроткий монархини нашей, который ему сообщен. Естли б паче чаяния жители отозвалися, что они лучше желают войти в подданство Ея императорскому величеству, то отвечайте, что вы, кроме спомоществования хану, другим ничем не уполномочены, однако ж мне о таком произшествии донесите…»

Хан, получивший российскую военную помощь, двинулся к Перекопу. Толпы мятежников разбегались при подходе русских полков, однако русский дипломатический агент Я. И. Рудзевич, донося Потёмкину 30 октября 1782 г. «об успокоении большей части черни и о просьбе мурз защитить их от гнева хана», сделал весьма важное замечание: «Но Шагин Гирею никто бы не повиновался без русских войск».

Потёмкин и сам, побывав в эти дни в Крыму, убедился, что личность Шахин Гирея вызывает такое недовольство у татарской знати, что она, возможно, с большим желанием восприняла бы протекторат России, нежели такую «независимость». Особое влияние на настроение крымских жителей оказала необычайная жестокость, с которой Шахин Гирей расправился с мятежниками. Батыр и Арслан Гирей были захвачены в плен, и лишь вмешательство Потёмкина и Екатерины спасло их от казни по приказанию хана, однако двое старшин и десять мулл всё же были казнены 29 декабря через побиение камнями.

Сохраняющаяся угроза со стороны Турции (для которой Крым являлся возможным плацдармом в случае нападения на Россию) вынуждала строить мощные укреплённые линии на южных рубежах страны и отвлекала силы и средства от хозяйственного освоения пограничных губерний. Потёмкин как наместник этих областей, видя сложность и нестабильность политического положения в Крыму, пришёл к окончательному выводу о необходимости присоединения его к России, что завершило бы территориальное расширение империи на юг до естественных границ и создало единую экономическую область — Северное Причерноморье. В декабре 1782 года, возвратясь из Херсона, Потёмкин обратился к Екатерине II с меморандумом, в котором подробно высказал свою точку зрения, особо указав на благоприятную для этого внешнеполитическую ситуацию:

«Всемилостивейшая государыня! Неограниченное мое усердие к Вам заставляет меня говорить: презирайте зависть, которая Вам препятствовать не в силах. Вы обязаны возвысить славу России. Посмотрите, кому оспорили, кто что приобрел: Франция взяла Корсику, цесарцы без войны у турков в Молдавии взяли больше, нежели мы. Нет державы в Европе, чтобы не поделили между собой Азии, Африки, Америки. Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить Вас не может, а только покой доставит… Поверьте, что Вы сим приобретением безсмертную славу получите и такую, какой ни один государь в России ещё не имел. Сия слава проложит дорогу ещё к другой и большей славе: с Крымом достанется и господство в Чёрном море. От Вас зависеть будет, запирать ход туркам и кормить их или морить с голоду»

База для осуществления этого плана, лежавшего в русле так называемого Греческого проекта, предусматривавшего восстановление Византийской империи со столицей в Константинополе и русским ставленником на троне (этот проект был предложен другим выдающимся государственным деятелем Екатерининской эпохи — личным секретарём императрицы А. А. Безбородко), была подготовлена всей предыдущей работой Потёмкина по заселению Новороссии, устройству крепостей и хозяйственному развитию. Именно ему, таким образом, принадлежала главная и решающая роль в присоединении полуострова к России.

14 декабря 1782 года императрица направила Потёмкину «секретнейший» рескрипт, в котором объявила ему свою волю «на присвоение полуострова»:

«А между тем удостоверены мы, что вы, доводя и наклоняя тамошния дела к желаемому нами состоянию и к прямой цели нашей, не упустите употребить все способы завести посреди татарских народов ближайшия связи, поселить в них доброхотство и доверие к стороне нашей, и, когда потребно окажется, склонить их на принесение нам просьбы о принятии их в подданство наше»

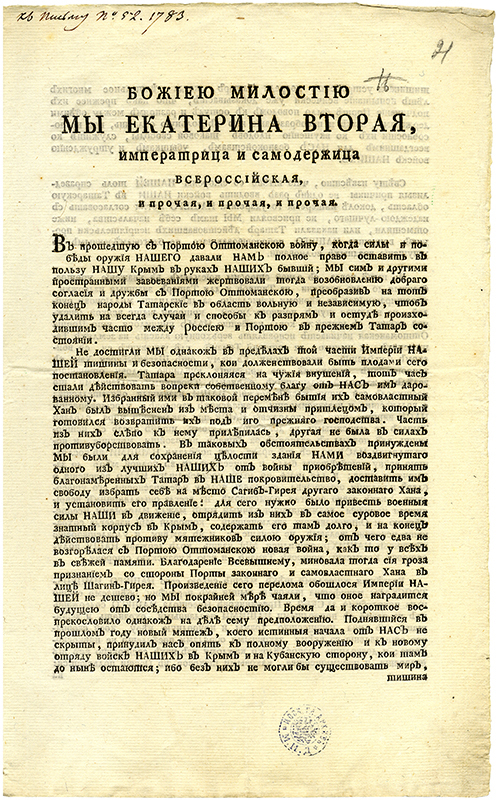

Весной 1783 года было решено, что Потёмкин отправится на юг и будет лично руководить присоединением Крымского ханства к России. 8 апреля императрица подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу», над которым она работала совместно с Потёмкиным. Этот документ должен был храниться в тайне, пока присоединение ханства не станет свершившимся фактом. В тот же день Потёмкин отправился на юг, но ещё в пути получил неожиданное известие об отречении Шахин Гирея от ханства. Причиной тому стали открытая ненависть подданных в отношении проводимых им реформ и политики Шахин Гирея, фактическое финансовое банкротство государства, взаимное недоверие и непонимание с русскими властями.

Прибыв в Херсон, Потёмкин встретился с Шахин Гиреем и окончательно утвердился в мысли о необходимости скорейшего устранения хана с крымской политической арены. Полагая, что наибольшие трудности могут возникнуть на Кубани, он отдал распоряжения Александру Суворову и своему родственнику П. С. Потёмкину выдвинуть войска на правобережную Кубань. Получив приказания князя, Суворов занял укрепления бывшей Кубанской линии и стал готовиться привести ногайцев к присяге в назначенный Потёмкиным день — 28 июня, день восшествия Екатерины II на престол. Одновременно командующий Кавказским корпусом П. С. Потёмкин должен был принимать присягу в верховьях Кубани.

Шахин Гирей, отрёкшись от ханства, тем временем вёл сложную политическую игру, затягивая свой отъезд из Крыма под разными предлогами и надеясь, что в обострившейся политической обстановке русскому правительству придётся восстановить его на престоле и отказаться от присоединения Крыма. Потёмкин, оценив положение, подтягивал войска и через своих агентов вёл агитацию среди правящей верхушки ханства о переходе в российское подданство. В Крыму русскими войсками командовал генерал-поручик граф А. Б. Бальмен, которому Потёмкин приказал особо обратить внимание на соблюдение «строгой на всех постах, при обнародовании манифеста, воинской предосторожности и примечании за поступками татар, не дозволяя делать собраний народу, сие я разумею о военных сборищах». Войска заняли стратегические пункты, не встречая недовольства жителей. С моря русские войска прикрывали корабли Азовской эскадры.

Тем временем по распоряжению Екатерины II, уже весной были предприняты срочные меры по выбору гавани для будущего Черноморского флота на юго-западном побережье полуострова. Капитан II ранга И. М. Берсенев на фрегате «Осторожный» рекомендовал использовать бухту у посёлка Ахтиар, недалеко от развалин Херсонеса-Таврического. Екатерина II своим указом от 10 февраля 1784 года повелела основать здесь «военный порт с адмиралтейством, верфью, крепостью и сделать его военным городом». В начале 1784 года был заложен порт-крепость, которому Екатерина II дала имя Севастополь.

8 (19) апреля 1783 года Екатерина II подписала указ «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны, под Российскую Державу».

28 июня (9 июля) 1783 года манифест Екатерины II был наконец обнародован в ходе торжественной присяги крымской знати, которую принимал лично князь Потёмкин на плоской вершине скалы Ак-Кая под Карасубазаром. Сначала присягали мурзы, беи, духовные лица, а затем уже и простое население. Торжества сопровождались угощениями, играми, скачками и пушечным салютом. В своём манифесте императрица заверяла крымчан:

«Возвещая жителям тех мест силою нашего императорского манифеста таковую бытия их перемену, обещаем свято и непоколебимо за себя и приемников престола нашего содержать их вравне с природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную их веру, коей свободное отправление со всеми законными обрядами пребудет неприкосновенно; и дозволить напоследок каждому из них состояния все те правости и преимущества, каковыми таковые в России пользуются…»

10 июля Потёмкин из лагеря при Карасубазаре отправил императрице послание с известием об окончательном разрешении крымской проблемы:

«Все знатные уже присягнули, теперь за ними последуют и все. Вам ещё то приятнее и славнее, что все прибегли под державу Вашу с радостию. Правда, было много затруднения по причине робости татар, которые боялись нарушения закона, но по уверениям моим, зделанным их присланным, теперь так покойны и веселы, как бы век жили у нас».

16 июля 1783 года последовало официальное донесение Потёмкина с представлением А. В. Суворова, П. С. Потёмкина, А. Б. Бальмена и С. Л. Лашкарёва (русского резидента при хане) к наградам.

Признание Портой присоединения Крыма к России последовало лишь через восемь с лишним месяцев. 28 декабря 1783 года Россия и Турция подписали «Акт о присоединении к Российской империи Крыма, Тамана и Кубани», которым отменялась статья (артикул) 3 Кючук-Кайнарджийского мирного договора о независимости Крымского ханства. В свою очередь, Россия этим актом подтверждала принадлежность Турции крепостей Очаков и Суджук-кале.

Когда Россия официально уведомила европейские державы о присоединении Крыма с протестом выступила только Франция. В ответ на французские протесты президент Коллегии иностранных дел И. А. Остерман напомнил французскому посланнику, что Екатерина II в своё время попустительски отнеслась к захвату Францией Корсики, произошедший в 1768 году.