Мы часто говорим о себе одно, а делаем другое. Это достоверный факт человеческого поведения, связанный с социальной желательностью и другими социально-психологическими факторами. Но что это значит для психологии как науки?

В 1975 году психологи Стивен Вест и Т.Дж.Браун провели эксперимент по изучению факторов, которые влияют на склонность людей помогать незнакомцам. Их эксперимент был уникален тем, что они провели его дважды, использовав два разных метода.

В первом случае они построили следующую ситуацию.

Шестьдесят мужчин на входе в студенческое общежитие встречали женщину, которая обращалась к ним с просьбой: "Простите, у нас была лабораторная работа с крысами, и одна из них меня укусила. Крысы разносчики заразы, и мне нужен срочный укол от столбняка, но у меня нет с собой денег. Мне надо собрать $1.75, чтобы заплатить за укол".

В некоторых случаях женщина просто поддерживала руку, как будто её укусили; в других, её ладонь была перевязана, а повязка испачкана в "крови". Иногда она была привлекательно одета и накрашена, а иногда на ней был белый парик, светлая пудра и неподходящая по цвету помада.

Неудивительно, что наибольшую помощь мужчины оказывали женщине в ситуациях, когда та была привлекательно одета и нуждалась в немедленной помощи (средний размер пожертвований составил 43 цента, причём ни один мужчина не отказался помочь). В ситуации "непривлекательной" женщины с окровавленной повязкой средняя сумма составила 26,5 центов, и помощь предложили только 80% мужчин. В ещё менее серьёзной ситуации только две трети мужчин подали в среднем 13,5 центов каждый.

Итак, подтвердился очевидный факт: в ситуации выбора, помогать или нет незнакомому человеку, самым важным фактором является серьёзность положения. В случае серьёзного ДТП мы остановимся скорее, чем при лёгкой аварии; если будете просить денег, лучше постарайтесь выглядеть привлекательно.

Но самое интересное началось позже, когда учёные попытались воспроизвести своё полевое исследование в лабораторной ситуации. Шестьдесят мужчин знакомились с описанием травмы (серьёзной или не очень) и с фотографией женщины (привлекательной или не очень). А потом их спрашивали, сколько денег они бы ей смогли дать.

И в такой ситуации мужчины оказались на редкость щедры! Самое интересное, что наибольшую сумму (в среднем $1.20, т.е. в 4,5 раза больше, чем в реальной жизни) они были готовы отдать непривлекательной женщине с серьёзной травмой. А ещё в лаборатории мужчины настаивали, что на них никак не повлияла бы её внешность - напротив, менее привлекательной женщине они бы дали больше денег, - хотя в жизни всё произошло совсем наоборот...

Сравнение результатов полевого исследования с лабораторным экспериментом поднимает серьёзные вопросы относительно валидности лабораторного подхода к изучению социального поведения людей. Есть существенное расхождение между тем, что мы делаем, и тем, что мы думаем, мы сделали бы в подобной ситуации. К тому же, есть эксперименты, показывающие, что если людей спросить об их предпочтениях, это приводит к изменению их предпочтений.

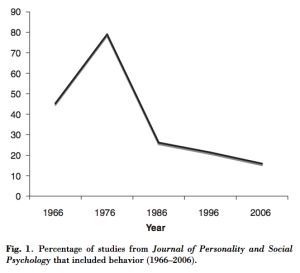

И несмотря на все эти факты, в последние десятилетия отмечается заметный спад исследований, которые изучают поведение, а не наши о нём представления. Вот опубликованный в Journal of Personality and Social Psychology график, показывающий изменение со временем процентного соотношения опубликованных в нём исследований, объектом которых было поведение человека:

Такую ситуацию для психологии, которую обычно описывают как науку о человеческом поведении (хотя более заслуженным было бы название "наука о самоотчетах студентов-первокурсников психологических университетов"), нельзя не назвать тревожной. Вместо исследований in vivo, большая часть "экспериментов" полагается на опросники, тесты и компьютерные симуляции. Субъекты по большей части предсказывают свои действия, а не совершают их. А ведь большинство канонических экспериментов современной психологии (Милгрэмский эксперимент, Стэнфордский тюремный эксперимент) черпали вдохновение как раз-таки из противоречия между предсказанным поведением ("я бы никогда так не поступил!") и поведением актуальным.

Ещё раз: то, что человек о себе думает, и то, кто он на самом деле, это "две большие разницы".

Причины такого ухода в лабораторные исследования понятны и просты: работа "в поле" более рискованна, да и дороже обходится. Гораздо легче посадить группу людей за компьютеры, чем снова и снова наблюдать их живое поведение в тех или иных (подчас сложно контролируемых) ситуациях.

...Не поймите меня неправильно, самоотчеты имеют право на существование, есть области, где без них не обойтись. Просто надо чётко понимать ограничения, налагаемые этой методологией. И про эти ограничения надо помнить, когда мы встречаем основанные на самоотчетах исследования, и особенно когда читаем заметки в блогах, рассказывающие о таких исследованиях.

P.S. Казалось бы, при чём здесь кризис воспроизводимости результатов научных экспериментов?

P.P.S. Слово в защиту науки: "Наука не сломана. Просто она гораздо сложнее, чем нам кажется".

Источник: https://thaoless.ru/2018/03/28/science-of-self-reports/