Наш советский верблюд покарает!

По Берлину до сих пор бродят легенды, как советские войска ворвались в столицу рейха на верблюдах. Фотографии военкоров подтверждают: по взятой столице рейха действительно бродили живописные «корабли пустыни» в сопровождении красноармейцев. В Германию верблюды РККА пришли большей частью своим ходом — из степей Калмыкии, где они помогли гвардейцам спасти Астрахань.

Летом 1942 года война вступила в степи Калмыкии.

Воевать на таком ТВД без транспорта невозможно. Лишённые мобильности и снабжения войска обречены. Их изолируют и разобьют куда меньшие силы, имеющие на чём ездить и возить припасы, горючее, снаряды и медикаменты.

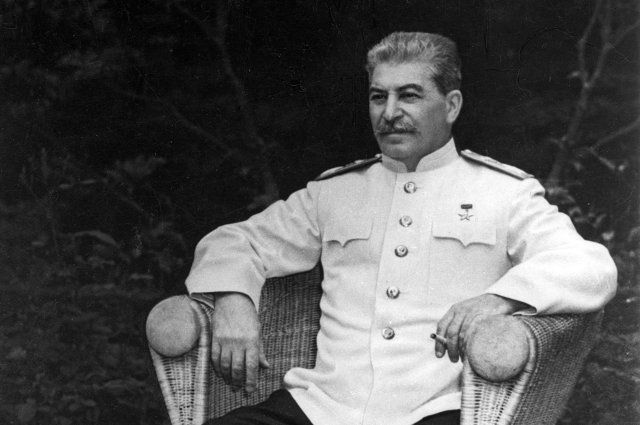

Группа армий «A» рвалась к Кавказу и его нефтепромыслам. Группа армий «B» шла к Сталинграду, чтобы перерезать Волгу и подвоз азербайджанской нефти. Между ними образовывался разрыв. Там были калмыцкие степи. И туда на Астрахань шла 16-я моторизованная дивизия генерала Хенрици, получившая за этот рывок на восток прозвище «Борзые».

В 1942 году вермахт уже испытывал нехватку автотранспорта и лошадей. Особенно сложно шло снабжение колонн, ушедших к Кавказу.

Грузовики тратили в пути больше горючего, чем довозили. Доходило до попыток возить топливо самолётами люфтваффе — и собирать караваны с канистрами из отобранных у местных жителей верблюдов.

Это не помогло: лишённый топлива вермахт по пути к Грозному застрял в Пятигорске на недели и не смог пройти дальше Моздока.

Однако 16-ю моторизованную дивизию, пошедшую через Калмыкию на Астрахань, немцам удавалось снабжать горючим неплохо. Если бы она ворвалась в город, последствия для СССР могли быть очень серьёзными.

Спасти Астрахань от падения РККА помогли верблюды.

Война в степи

Ещё осенью 1941-го Ставка начала готовить из 50 тысяч комсомольцев элитные воздушно-десантные корпуса. Трагедия вяземского десанта показала, что применение десантников нужно переосмыслить.

Летом 42-го катастрофа на юге потребовала срочных мер. Прекрасно подготовленные десантные дивизии «спе́шили» и превратили в десять гвардейских стрелковых дивизий. Гвардейскими они стали «авансом», благодаря подготовке и качеству личного состава. Доверие бойцы оправдали.

Девять дивизий бросили под Сталинград. А одну, 34-ю гвардейскую стрелковую генерал-майора Губаревича, — в степи Калмыкии, где наступали «Борзые». Опытная, мотивированная дивизия с десятками танков, сотнями грузовиков.

Гвардейцам было не суждено спасти калмыцкую столицу Элисту, которая пала 12 августа 1942-го. В этот день эшелоны 34-й дивизии только прибыли в Астрахань, даже не успев сменить униформу с десантной на стрелковую. В городе к ним присоединились два курсантских стрелковых полка и 84-й гвардейский артполк.

Вот только на двух потопленных немцами баржах утонули все грузовики и тракторы артиллеристов. А орудия на чём-то возить нужно.

Комдив забрал у штаба фронта шестнадцать «полуторок», в городе нашли ещё некоторое количество — но и этого было слишком мало на семь десятков орудий и почти две сотни миномётов, которые требовалось срочно развернуть в степи.

С мобилизации верблюдов местных жителей для перевозки пушек и миномётов и началась эпопея с применением «кораблей пустыни» в РККА.

Гвардейцы 20 августа стали окапываться в голой безводной степи у посёлков Утта и Хулхута, контролирующих единственную дорогу Элиста‑Астрахань.

В конце августа эти посёлки пришлось оставить. Хулхута, переименованная немцами в Калькутту, стала самой восточной точкой СССР, куда докатилась война. Но пройти дальше гвардейцы фрицам не дали. Залихватский стишок из немецких листовок «Сталинград возьмём бомбёжкой, в Астрахань войдём с гармошкой» остался пустой похвальбой. В том числе благодаря верблюдам.

Верблюд — друг солдата и партизана

Первое время 28-ю армию снабжали техникой и конским составом по остаточному принципу, главным приоритетом был Сталинград и другие направления.

Спасением стали верблюды. Первые эксперименты показали, что эти животные прекрасно справляются с перевозкой орудий и грузов.

Приказом штаба фронта начальник тыла 28-й армии полковник Яновский занялся мобилизацией верблюдов у местных жителей. Некоторых ловили из одичавших табунов в степи. Но их было не так много — в «кавалерию Яновского» удалось собрать немногим больше тысячи.

Этот «транспортный батальон» оказался в состоянии заменить 134 грузовика-полуторки.

Затем верблюдов стали доставлять в Астрахань из Казахстана и Туркменистана. Пятого сентября на основе астраханских частей и 34-й дивизии была создана 28-я армия. На пике численность «горбатых тягачей» в её рядах достигала семи тысяч голов.

Верблюды — сильные, выносливые, устойчивы к жаре и жажде гораздо больше коней. Флегматичны даже под обстрелом. Вместо трёх пар ломовых лошадей для перевозки того же груза можно было запрягать двух верблюдов. Животные исправно носили ящики со снарядами, канистры с водой и горючим, которые подняла бы не всякая лошадь.

При нехватке машин и бронетехники «корабли пустыни» оказались бесценным подспорьем и для снабжения, и для транспортировки орудий, и для рейдов в степи. Впрочем, бойцам дивизии поначалу пришлось немало помучиться, учась обращению с непривычной плюющейся «матчастью».

Питательное и полезное верблюжье молоко пытались доить с переменным успехом: у кого-то получалось добыть спецдобавку к пайку, особенно полезную для раненых, кому-то приходилось лишний раз мыться.

Когда фронт под Астраханью стабилизировался, начались активные действия диверсионно-разведывательных групп и партизан. Партизаны-калмыки выходили в дальние степные рейды на немцев и румын верхом на конях и верблюдах.

«Корабли пустыни» идут на запад

Только к ноябрю, при подготовке к операции «Уран», 28-я армия стала насыщаться штатными транспортными средствами. С их помощью она перешла в контрнаступление и выбила дивизию Хенрици сначала из «Калькутты», а затем и из остальной Калмыкии.

Однако и «горбатую матчасть» взяли с собой. Верблюды везли пушки, миномёты, повозки со снарядами, полевые кухни и прочие тыловые грузы 28-й армии. Некоторым довелось пройти весь путь от Астрахани до подножия Рейхстага.

«По трое-пятеро суток верблюды были без воды и, кроме колючек перекати-поля, ничего не требовали для еды. А тащили большую трофейную румынскую фуру с продуктами и боеприпасами, с больными и ранеными — без остановки по 10–15 километров. А как держались под бомбёжкой и артобстрелом! Вокруг всё рвёт на куски, обломки свистят, а они хоть бы что, только глазами водят, и ни с места. Ну, здесь мы совсем их полюбили, стали ближе держаться и угощать».

Наиболее известна история верблюдов, «служивших» в 902-м стрелковом, бывшем втором курсантском полку 248-й дивизии всё той же 28-й армии. Полк двинулся из Астрахани на запад вслед за гвардейцами из 34-й дивизии, имея в рядах 350 горбатых «тягачей».

Увы, в конце декабря по пути у Маныча колонна артиллерии и обоза полка с верблюдами нарвалась на танки Манштейна, отходившие после неудачного прорыва к Паулюсу. Немцы смяли их и устроили резню.

Выжившие и укрывшиеся бойцы слышали, как солдаты противника добивали раненых животных и гоготали про «руссише панцер».

В живых остались всего три дюжины верблюдов, которые дошли до Ростова. Там полк доукомплектовали грузовиками и лошадьми — но бойцы настояли, чтобы полюбившихся животных тоже оставили, переведя из артиллерии в хозчасть.

Из Ростова начался ещё более долгий путь. Потери несли и люди, и верблюды. Бойцы спасали животных из-под огня даже с риском для жизни. Путь полка был долгим. Миус-фронт, форсирование Днепра, освобождение Николаева и Одессы. Яссо-Кишиневская операция. Полк и его верблюды нанесли визит вежливости в Румынию под Бухарест — откуда отправились в Польшу. С 1-м Белорусским фронтом они форсировали Одер.

Побывали советские верблюды и в Восточной Пруссии. Фото военкора запечатлело повозку, запряжённую парой верблюдов на разрушенной улице Шталлупёнена, ныне Нестерова.

Мишка, Машка и Яшка в Берлине

Самые знаменитые верблюды РККА — Мишка и Машка из села Нижний Баскунчак Астраханской области. Они провезли орудие расчёта старшего сержанта Григория Нестерова более трёх тысяч километров — и доставили его в Берлин под Рейхстаг.

По легенде, именно это орудие дало первый выстрел по знаменитому зданию. А потом, также по легенде, Мишка с Машкой на него ещё и плюнули. От взятого Рейхстага животных привели к Бранденбургским воротам, где они произвели фурор.

Ещё одной знаменитостью и даже достопримечательностью Берлина был верблюд Яшка из посёлка Яшкуль в Калмыкии. Он «служил» в том же 902-м стрелковом полку, что и Машка с Мишкой. После завершения боёв в порядке «шутки юмора» его обвесили с ног до головы трофейными немецкими орденскими лентами.

А затем решили, что честному советскому верблюду не пристало щеголять в нацистских наградах.

Вместо них на его попоне написали «Астрахань-Берлин» и так водили по улицам немецкой столицы.

История сохранила имена и некоторых других верблюдов. Тамара, возившая полевую кухню, умела реветь по команде повара, созывая бойцов на обед. Кузнечик придумал прятаться от обстрелов в ямах, сворачиваясь калачиком. Все животные имели свой характер — Мишка был невозмутимым флегматиком, зато его подруга Машка отличалась свирепым нравом.

По Берлину десятки лет после войны ходили легенды о том, как русские ворвались в город на верблюдах. В основе этих баек — фотографии взятого города, на которых запечатлены самые настоящие верблюды советских артиллеристов.

Увы, Мишка, Машка и Яшка были из числа немногих верблюдов, доживших до конца войны. Более 90% горбатых тяжеловесов погибли по пути на запад.

Прославленных Мишку и Машку решили отвезти в московский зоопарк. С берлинского вокзала всеобщих любимцев провожали торжественно и с оркестром. Яшка по состоянию на 23 мая всё ещё числился на довольствии 902-го полка.

Волгоградские скульпторы Вадим Жуков, Василий Маринин и Пётр Солодков в 2010 году создали памятник боевым верблюдам, помогавшим РККА спасти Астрахань. Теперь Мишка и Машка стоят в городе Ахтубинск под Астраханью в компании старшего сержанта Нестерова и орудия ЗиС-3. Мишка гордо попирает копытом треснувшую свастику. А что с ней ещё делать‑то?

Автор: Алексей Костенков

https://warhead.su/2020/03/02/nash-sovetskiy-verblyud-pokara...