MixVik

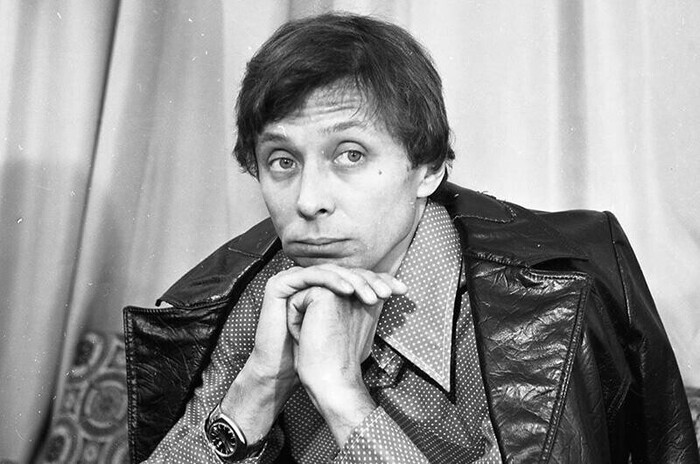

Олег Даль: играл и жил запоем...

Даль был непростым человеком, как и многие талантливые люди. После его смерти многие режиссёры говорили, что приглашали его на роли в своих фильмах, но он очень часто отказывался от предложений. От потрясающих ролей, сыграв которые, актёры становились по-настоящему знаменитыми.

Михаил Козаков месяц уговаривал Даля сыграть в "Безымянной звезде" учителя Мирою в паре с Анастасией Вертинской. Сначала Олег согласился, а потом перезвонил и отказался, дескать, не сможет быть достаточно убедительным. Козаков дал ему время подумать, уговаривал, но Даль был непреклонен. Игорю Костолевскому эта роль принесла очередной виток славы. Гайдай после фильма "Не может быть!" горел идеей снять "Ревизор" по Гоголю и никого не хотел видеть в роли Хлестакова, кроме Даля. Но актёр отказался и сейчас, заявив, что вообще не годится на эту роль.

В те годы Олег Иванович разбирался в себе и старался комедийных ролей избегать. Это заметно по фильмам "Плохой хороший человек", "Отпуск в сентябре", "Вариант "Омега". Именно поэтому он отказался от роли Жени Лукашина в "Иронии судьбы". Рязанов к такому отказу не был готов и долго искал равноценную замену. Также он отказался от ролей в фильмах "Сладкая женщина", "Экипаж". Это только известные картины, которые принесли актёрам, сыгравшим в них, славу. Но Даль не гнался за популярностью.

Не последнюю роль в его постоянных отказах сыграл алкоголизм. Олег Иванович не терпел в работе халатности и никогда не выходил на площадку хоть в сколько-нибудь нетрезвом виде. Но алкоголь был сильнее и в последние годы он уже разговаривал с режиссёрами, чтобы в случае чего ему давали отпуск в две-три недели. Запой мог спровоцировать любой стресс и оттуда он уже выходил с помощью врачей. Режиссёры знали об этом и не все готовы были поставить под удар весь съёмочный процесс, ради одного, пусть и бешено талантливого, актёра.

Татьяна Евгеньевна Лаврова, вторая жена Даля, вспоминала, что когда они поженились у 24-летнего Олега уже были серьёзные проблемы с алкоголем. Она это поняла после первых двух месяцев семейной жизни, когда муж уходил в запои, закрываясь ото всех, кроме неё. После второго запоя она поняла, что с этой болезнью Даль не справится сам. В то время актёр любил грузинский коньяк, который было сложно купить в магазине. Но поклонники у него были отовсюду, в том числе и из управления торговли, откуда Далю привозили коробки этого коньяка.

Лаврова пыталась разобраться, что же заставляет Олега пить. Стала сама с ним выпивать дома, разговаривать по душам и чуть сама не стала зависимой от алкоголя. Ожидаемо, что Олег был рад тому, что жена разделяет с ним "увлечение" и позже стал требовать, чтобы она обязательно пила вместе с нем. Лаврова просто сбежала от Даля через полгода послед свадьбы.

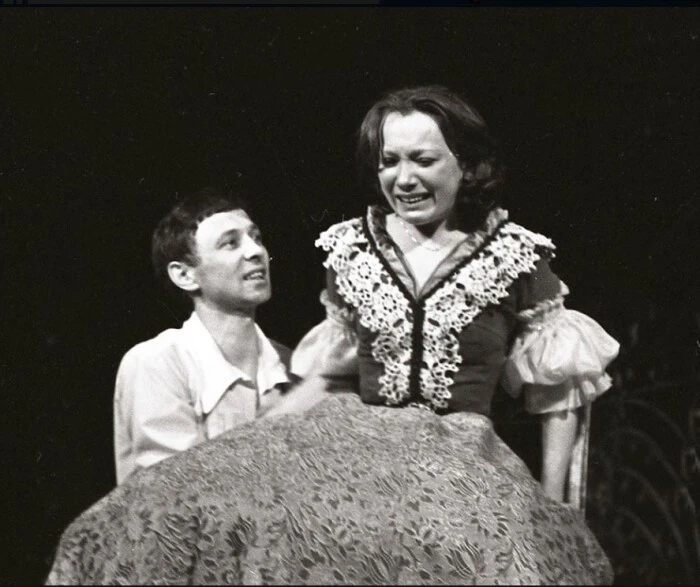

От алкоголя его могли отвлечь только интересные роли. Знакомство с Анатолием Эфросом на долгий срок прекратило его запои. Он погрузился в работу на сцене в Театре на Малой Бронной и месяцами не прикасался к спиртному. Репетиции шли каждый день, а вечерами были спектакли. Времени на запои просто не было. Именно в тот период Даль сыграл свои лучшие роли в спектаклях "Острова в океане", "Месяц в деревне", "По страницам журнала Печорина", "В четверг и больше никогда" и не только.

Эфрос просто не давал ему пауз в творчестве, понимая, чем он будет их наполнять. В те годы ему предлагали много ролей в кино, он от многих отказывался и тяжело переживал, когда хотелось сыграть роль, а режиссёр утверждал другого актёра. Это обычно было поводом для очередного запоя.

В феврале 1981 года он поехал в Киев на две недели, чтобы принять участие в пробах на роль в фильме "Яблоко на ладони". Ему очень нравился сценарий и роль, но режиссёр в итоге остановился на Анатолии Васильеве. Даль остро воспринял эту ситуацию и закрывшись в номере гостинице один выпил бутылку водки. Это нельзя было делать категорически, так как он в то время был с "зашитой капсулой". Позже вдова Олега Ивановича (последняя его жена Елизавета Апраксина) уверяла, что Олег Даль умер во сне от остановки сердца, так как с детства страдал от болезни этого органа. Олег Иванович Даль умер в 39 лет, не дожив до 40 лет меньше двух месяцев.

“Не родись красивой”: яркая внешность помогла актрисе Ирине Мирошниченко сделать карьеру, но счастья так и не принесла

Её считали “главной блондинкой советского кино” - обаятельная, умная и юморная Ирина умела выделиться даже на фоне известных звёзд отечественного кино. Конечно же, мужчины были от неё без ума.

Ирине Мирошниченко 80 лет. И с высоты жизненного опыта, актриса жалеет лишь о том, что сделала в молодости слишком много ошибок и посвятила карьере всю свою жизнь. Мирошниченко - это фамилия матери Ирины, с ней она и вошла в пантеон советских актрис. По отцу она Вайнштейн, но его репрессировали, поэтому его фамилию решено было не брать. Детство у Ирины было не из лёгких. Родилась в Барнауле, в эвакуации, после войны вместе с матерью и старшим братом вернулась в Москву и поселилась в 9-метровой комнате в коммуналке. Жили крайне бедно, при этом, мать твёрдо решила сделать из девочки актрису.

Уже в 6 лет Ирина занималась в школе при училище имени Гнесиных и играла на скрипке. На это ушло два года: “Пожалели меня, забрали – слишком уж слаба я была, сил не хватало держать скрипочку”.

Непростое детство и юность наложили отпечаток на поведение и привычки Ирины. После школы она поступила в школу-студию МХАТ, где всем студентам было запрещено сниматься в кино во время обучения. Но уже на третьем курсе Мирошниченко снялась в фильме “Я шагаю по Москве” и не вылетела из ВУЗа. На съёмках она познакомилась и подружилась с Никитой Михалковым - она вообще умела заводить полезные знакомства. По воспоминаниям коллег, Ирина всегда была открытой, весёлой и дружелюбной - и всегда знала себе цену и ничего не делала просто так.

После окончания школы-студии Мирошниченко приняли во МХАТ. Она проработала там 5 лет и крупных ролей не получала. Быть “пятой с левого края в заднем ряду” ей не нравилось и она уже подумывала об уходе. Но тут главным режиссёром театра стал Олег Ефремов. Он любил жизнь, умел выпить и ценил женскую красоту - поэтому сразу обратил внимание на яркую Ирину. Олег Николаевич был старше её на 15 лет. Об их романе судачила вся Москва, а Мирошниченко стала получать крупные роли в спектаклях. Затем отношения постепенно сошли на нет и они расстались. Надо отдать должное Олегу Николаевичу - карьера Мирошниченко в театре после этого нисколько не пострадала.

Вскоре Ирина вышла замуж за драматурга Михаила Шатрова, он был старше её на 10 лет. Шатров обладал неплохими связями и тоже способствовал карьере супруги и лояльно относился к тому, что Ирина вела довольно свободно вела себя в браке. Когда же Мирошниченко забеременела, то сделала аборт - решила, что ребёнок может притормозить её работу в театре и кино. А через 10 лет их брак распался.

Ирина переехала жить к режиссёру Витаутасу Жалакявичюсу, но что-то не заладилось и через полгода они расстались. Параллельно с ролями в театре и кино, Мирошниченко серьёзно занималась вокалом и записала несколько альбомов. Пела дуэтом с Львом Лещенко, работала с Костей Никольским.

Позже стала женой актёра Игоря Васильева, но его карьера сложилось не очень удачно, и в их семье начался разлад. После того, как она сделала очередной аборт, супруги разошлись. Как считает сама Ирина, её главная ошибка - отказ от материнства. “Я просто не могла себе позволить заниматься детьми! И теперь я понимаю, что это моя большая ошибка. Но в то же время знаю, что я не сделала бы так много, если бы воспитывала детей”.

В свои 80 лет Ирина до сих пор играет в театре и любима своей аудиторией. Хоть она и считает, что сделала немало ошибок, её жизнь и карьера всё равно сложилась не самым худшим образом.

Куда лучший нянь страны исчез после роли в «Гении»?

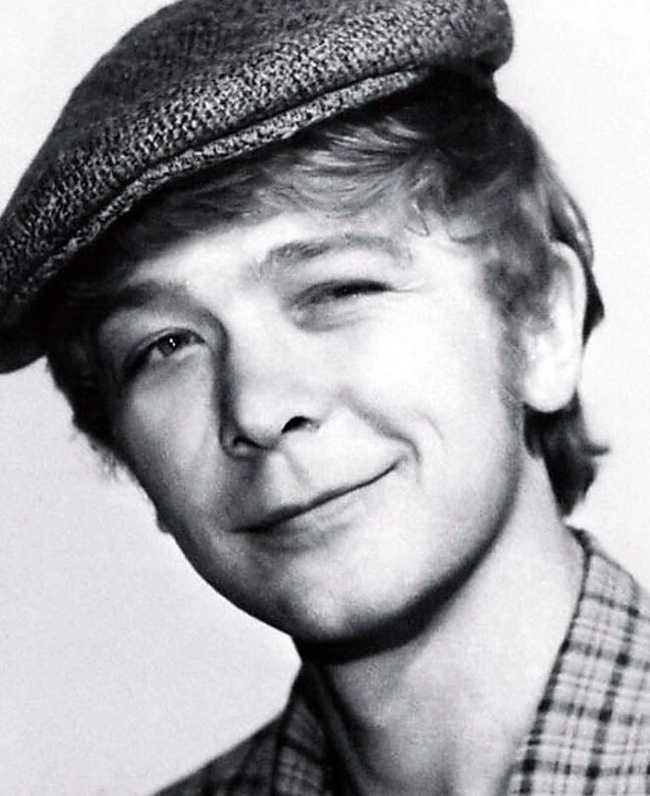

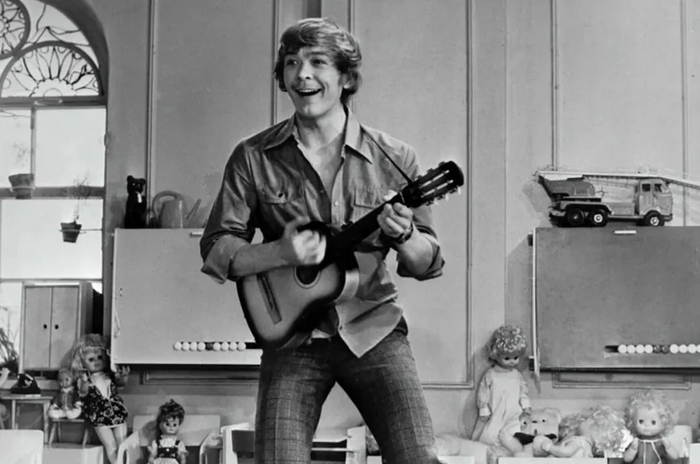

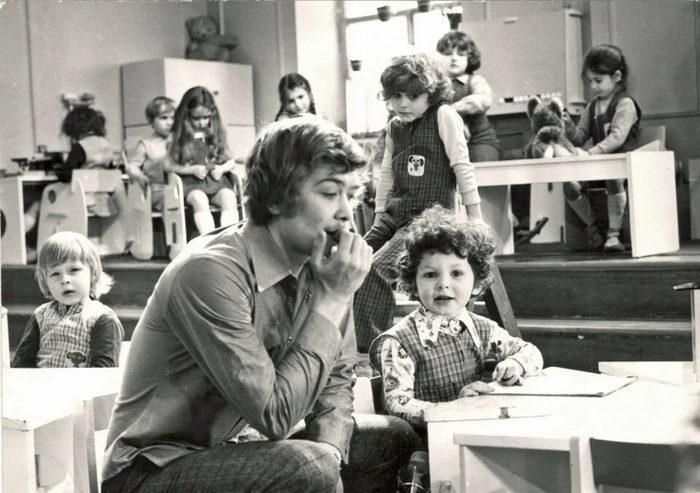

В 70-х Сергей Проханов не просто блистал. Благодаря роли Кеши Четвергова в фильме «Усатый нянь» он стал звездой всесоюзного масштаба.

Эта роль стала для актера знаковой, но при этом стала причиной и немалого количества проблем. Частично образ Кеши даже стал стимулом ухода Проханова из кино.

В 70-х режиссер Владимир Грамматиков приступил к поиску исполнителя главной роли в картине «Усатый нянь». Главным требованием к кандидатам было умение хорошо петь и владеть гитарой. Хотя многие пробовавшиеся и соответствовали ему, пробы актеры провалили. Почему? Дело в том, что приходилось иметь дело с детьми. И ладить с ними, направляя энергию в нужное русло, поскольку ребятня постоянно отвлекалась на посторонние раздражители, срывая съемочный процесс.

И тут… Появляется молодой преисполненный самоуверенности Проханов и заявляет, что он именно тот, кого так долго и безуспешно искали. Сначала Грамматиков подивился граничащей с наглостью самоуверенности. Но потом решил дать артисту шанс: отправил Сергея к детям и наблюдал, что из этого выйдет. А вышло поразительное: через пару минут многоголосый шум утих. Режиссер с удивлением заглянул в комнату и увидел, что дети в восхищении наблюдают за актером, изображающим рыбу. А потом начали с восторгом повторять его движения.

С детьми работать сложно. Но именно благодаря умению Проханова ладить с ребятней маленькие артисты воспринимали съемочный процесс как игру и вели себя очень органично. А некоторые малыши так привязались к исполнителю главной роли, что расставались с ним после съемок буквально со слезами.

После премьеры Проханов стал звездой. Но за славу пришлось заплатить. Как вспоминает сам Сергей Борисович об этом: «Усатый нянь» подарил многое, и кажется, столько же забрал. Слишком сильно приклеился образ Кеши, не позволяя мне развиваться... Я потерял массу хороших ролей, играя лишь персонажей подобного амплуа.

"Молодая жена."

Предложения после картины посыпались как из рога изобилия. Но актер превратился в заложника образа: все предложения были однотипными. Немного разбавила систему картина «Молодая жена»: в ней актер сыграл отрицательного героя второго плана.

"Гений"

Проханов не стал противиться и вернулся к привычному амплуа. А в 1991 году сыграл в картине Виктора Сергеева «Гений». Образ мошенника получился столь убедительным, что с ним стали искать встречи всякого рода преступные элементы, чтобы «связи навести».

После кризиса 90-х Сергей Борисович всецело погрузился в театральную деятельность. И видимо правильно сделал. У Проханова в этом году будет юбилей – 70 лет. Но, несмотря на возраст, он продолжает режиссерскую и педагогическую деятельность, совмещая ее с административной работой.

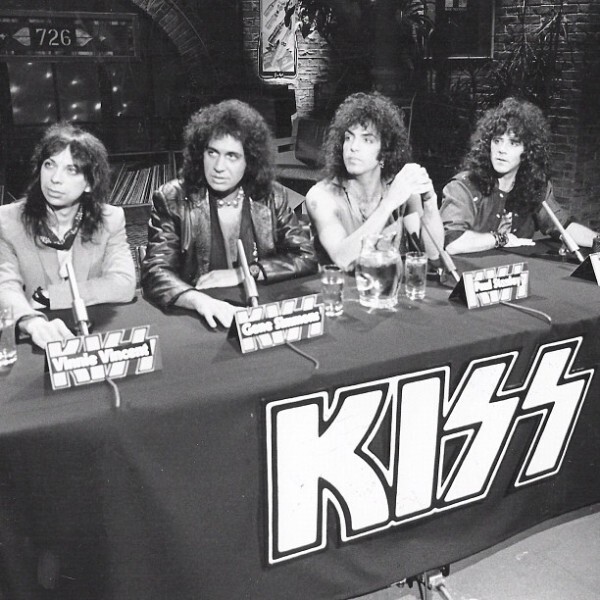

Как выглядели Kiss’ы без грима...

В 70-х годах, когда ярких и талантливых рок-музыкантов было немало, одной хорошей музыки не хватало для настоящей популярности. Наверх пробивались, в том числе, самые запоминающиеся, и тут группе «Кисс» не было равных.

На заре карьеры музыканты группы сознательно решили придумать себе максимально невероятный внешний вид, чтобы выделиться, а лучше и шокировать публику.

«Кисс» и сейчас воспринимается исключительно в своем сценическом макияже, который, как утверждают участники группы, каждый не только самостоятельно для себя разработал, но и наносил без всяких гримеров.

В это, кстати, можно легко поверить, если поглядеть на ранние фото группы, где грим явно наложен непрофессионалами. Но с годами, набив руку и, как подозревают фанаты, соорудив трафареты себе в помощь, «киссы» рисовали себе лица очень убедительно.

Сейчас не верится, но в середине своей музыкальной карьеры группа очень долгое время выступала без знаменитого грима, больше десяти лет!

Выход Kiss на публику без макияжа случился в 1983-м году, когда группа выпускала свой очередной, одиннадцатый, альбом. Это было как раз в год десятилетнего рубежа деятельности коллектива.

К этому времени музыканты отчетливо почувствовали спад популярности – не то, чтобы зрители повернулись к ним спиной, но, привыкшие к вершинам музыкальных чартов Kiss, замечали охлаждение.

Выходом из кризиса должна было стать смена музыкального стиля группы, ставший модным глэм-металл существенно оживил новые альбомы, но нужно было еще заставить зрителя снова обратить на эти альбомы внимание.

И тогда музыканты объявили, что сенсационно покажутся без грима.

Это оказалось действительно настолько удачным решением для привлечения внимания, что группа задержалась в состоянии «Kiss без макияжа» больше чем на десять лет. И популярность группы в 80-х годах вернулась в полном размере, хотя здесь основной причиной было, конечно, чутье на смену музыкальной моды.

Только в середине 90-х группа снова начала выступать в своем знаменитом гриме, к чему фанаты отнеслись страшно положительно . Музыканты и сейчас собираются вместе, правда, они уже так немолоды, что не утомляют себя созданием сложного образа – а может, уже просто не получается хорошо нарисовать котика и «звездное дитя».

ЗЫ: старшие товарищи должны их помнить. Эх золотое время было!

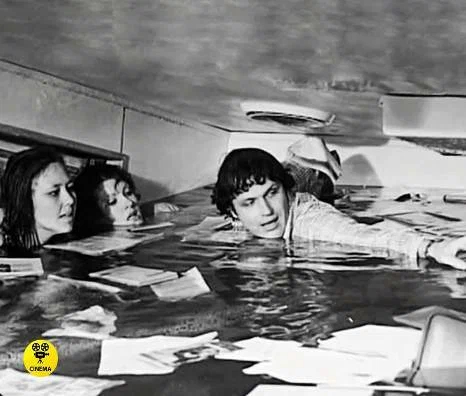

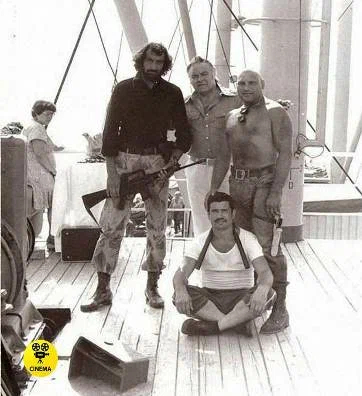

Как в бассейне гостиницы «Ялта» снимали самый кассовый фильм в истории отечественного кино

Летом 1980 года все кинотеатры Советского Союза были переполнены. Фильм «Пираты ХХ века» только за первые 5 месяцев проката посмотрели почти 90 миллионов человек!

Одними из самых сложных в техническом плане были кадры с затопленным кораблём. Они же были одними из самых зрелищных.

Эффектные сцены с затопленным советским сухогрузом «Нежин», впрочем, как и весь фильм, снимали в Крыму на базе Ялтинской киностудии. Для драматических съёмок гибели корабля использовали бассейн гостиницы "Ялта", который киношники арендовали почти на месяц.

О подробностях этих съёмок поделился крымский мастер спецэффектов Валерий Павлотос.

Валерий Павлович Павлотос.

Для съёмок изготовили декорации, которые копировали часть внутреннего интерьера теплохода, и затопили их в бассейне, имитируя постепенное погружение судна в море.

Для съёмок задействовали более десятка профессиональных аквалангистов из числа сотрудников Ялтинской спасательной службы и работников киностудии.

Уже во время съёмок выяснилось, что актрисы Наталья Хорохорина и Майя Эглите, которые были одними из главных действующих лиц в этих эпизодах, не очень хорошо умеют плавать.

Чтобы снять несколько кадров крупным планом, их в бассейне ставили на подставки, на которых они стояли во время съёмок всех дублей картины.

Но, тем не менее, девушки всё равно испытали стресс, который, впрочем, пошел на пользу съёмкам, так как их персонажи в фильме тоже испытывали сильнейший стресс. Поэтому крупные планы получились очень реалистичными!

Все сцены под водой вместо актрис исполнила дублёр – профессиональная пловчиха, которая поочередно переодевалась в их платья.

А вот Николай Ерёменко во всех сценах отлично справился сам. Дело в том, что он давно уже увлекался подводным плаванием, поэтому все трюки под водой он исполнил без дублёра.

Вот как позже он вспоминал об этом:

«Снимали сцену спасения женщин в бассейне целую неделю. По семь часов я сидел в воде, и не просто сидел, а все время надо было нырять, нырять, нырять… И когда из носа кровь шла не искусственная, а моя личная, прекращали съёмку, чтобы остановить мне кровь. А мои друзья, коллеги издевательски шутили: «Ну ты, Коля, как закончишь, подходи к нам, отдохни. Мы тебя будем ждать в соседнем бассейне, вместе поныряем».

Все кадры получились на славу и их высоко оценили профессиональные киноспециалисты во всём мире.

Приключенческий фильм взял несколько призов международных кинофестивалей и на сегодняшний день остаётся лидером по количеству просмотров в отечественном кино за всю его историю.

Сегодня по официальным данным известно, что в кинотеатрах в 80-е годы на этот фильм было продано более 120-и миллионов билетов! Что-то мне подсказывает, что в ближайшие десятилетия в нашей стране это рекорд побит не будет.

Про судьбу лучшей мамы советского кино...

Любовь Соколова...Миллионам зрителей она запомнилась в образе мамы Нади Шевелевой – главной героини фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», а также по десяткам образов киномам из других фильмов.

А вот за кадром ее женская и материнская судьба складывалась очень непросто: актриса чудом выжила в блокадном Ленинграде, потеряв мужа, позже вышла замуж за знаменитого режиссера, прожила с ним четверть века и подарила ему сына, но его жизнь оборвалась на взлете…

Родилась она в 1921 году. В первые 20 лет жизни Любовь Соколова чувствовала себя любимицей Фортуны. Она выросла в Иваново, ее отец был столяром-краснодеревщиком, а мать – директором магазина. Никто в ее семье не имел отношения к миру искусства, но Люба с самого детства мечтала стать артисткой. В 5 лет она уже устраивала домашние спектакли, в школе участвовала в художественной самодеятельности, посещала драмкружок, в 10-м классе исполнила роль в спектакле «Женитьба», в 16 лет впервые вышла на сцену местного театра музыкальной комедии, где декламировала стихи. Окончив школу, она отправилась в Ленинград, поступила в пединститут и в актерскую школу при киностудии «Ленфильм» к самому Сергею Герасимову, выдержав конкурс в 1200 человек и попав в число 22-х счастливчиков.

Испытание блокадой.

В актерской школе вместе с ней учился Георгий Араповский, который начал за ней ухаживать и в буквальном смысле носил на руках. В мае 1941 г. они поженились, Люба переехала из общежития к мужу. А через месяц началась война. Ее супруга из-за слабого зрения в армию не призвали, вместе с ним и его матерью Соколова трудилась на авиационном заводе, где изготавливали детали для военных самолетов. Вокруг Ленинграда замкнулось блокадное кольцо. Киношколу закрыли, мечты об актерском будущем пришлось оставить. Они сутками пропадали в цеху, падая в обмороки от голода.

Сначала ушла из жизни свекровь, потом не стало и мужа Соколовой. Она сама чудом выжила. Когда блокада была частично снята, Любовь получила эвакуационный билет и по Дороге жизни под постоянными бомбежками выбралась из Ленинграда. Вернулась в Иваново, а потом по совету матери отправилась в Москву. Там она узнала, что блокадников принимают в вузы без вступительных экзаменов, и она выбрала ВГИК. Институт тогда находился в эвакуации в Алма-Ате, Соколова добиралась туда 2 недели, но усилия были не напрасными – ее приняли на курс Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой.

Четверть века счастья.

В 1943 г. ВГИК вернулся в Москву, через 3 года Любовь Соколова завершила учебу и поступила в штат Театра-студии киноактера. Поначалу она не только выступала в театре, но и жила там – спала в гримерке на составленных вместе стульях. Первое время она снималась в кино в таких крохотных ролях, что ее имя часто даже не упоминалось в титрах.

Но молодая актриса соглашалась на все предложения и с головой ушла в работу, даже не думая об устройстве личной жизни. Только в 37 лет на съемках фильма «Хождение по мукам» она позволила себе ответить на ухаживания, тем более что интерес к ней проявил человек незаурядный – начинающий режиссер Георгий Данелия. Он был моложе нее на 9 лет, на тот момент он еще не снял ни одного своего фильма, его имя еще не гремело на весь Союз, но все это было для нее совсем не важно. Они начали жить в гражданском браке, в 38 лет актриса впервые стала матерью, подарив мужу сына Николая.

Актриса в начале 1960-х гг.

В тот период она часто отказывалась от больших ролей, чтобы не оставлять надолго семью. Она с упоением занималась домашними хлопотами и воспитанием сына и совершенно не думала о том, что это может как-то препятствовать ее кинокарьере. Тем более, Соколова всегда много снималась, хоть и в небольших ролях, но у самых известных режиссеров. Соколова стала одной из самых снимаемых советских актрис, в разных источниках указываются разные цифры – от 180 до 380 киноролей. В любом случае, она стала рекордсменкой по количеству эпизодов и ролей второго плана.

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", 1975г.

За несколько минут экранного времени актриса успевала проживать целиком судьбы своих героинь, и даже в крохотных эпизодах запоминалась зрителям. Известность пришла к ней уже в зрелом возрасте, и чаще всего ей предлагали роли матерей главных героев. Будучи человеком добрым, открытым и отзывчивым, актриса наделяла этими качествами и своих героинь, наотрез отказываясь от отрицательных ролей.

Георгий Данелия с сыном Николаем.

О своей семейной жизни актриса позже рассказывала: «Данелия – творческий и увлекающийся человек. Жизнь с ним была совсем не гладкой и счастливой, хоть и прожили мы 26 лет. Он мог пропасть на несколько дней из дома, мог сильно выпить, увлечься другой женщиной. О его романе с писательницей Викторией Токаревой говорила вся Москва – я старалась этого не видеть и не знать. Мэричка, свекровь моя любимая, меня уговаривала, утешала: у тебя сын растет. Я все терпела. Поплачу, поплачу – и дальше живу».

Личный ад «всесоюзной киномамы».

Любовь Соколова в фильме "Два капитана", 1976г.

Они расстались, когда режиссер в очередной раз увлекся другой женщиной и принял решение уйти из семьи. Соколова нашла в себе силы принять его выбор и попрощаться мирно. Но тут случилась беда, которая выбила у нее почву из-под ног: в возрасте 26 лет их сын ушел из жизни при загадочных обстоятельствах. Друзья обнаружили его бездыханным в квартире с телефонной трубкой в руках. Причина не установлена до сих пор.

Любовь Соколова в фильме "Несколько дней из жизни И. И. Обломова", 1979г.

Как Любови Соколовой удалось справиться с этой потерей, знала только она сама. В 64 года актриса осталась в одиночестве, но и тут не опустила рук и выстояла. Пережить боль ей помогли невестка и внучка. Как всегда, утешение и спасение она находила в работе. Ее называли главной советской киномамой, ее экранными детьми стали десятки самых известных советских актеров. Остается только догадываться о том, что Соколова чувствовала, в очередной раз играя материнские чувства и не имея возможности излить их на собственного ребенка.

Кадр из фильма "Долгая дорога в дюнах", 1980-1981г.г.

6 июня 2001 года, в возрасте 79 лет, одна из самых снимаемых и узнаваемых отечественных актрис ушла из жизни, не дожив полутора месяцев до своего 80-летия. В Доме кино готовился ее юбилейный вечер, но он так и не состоялся. Уже после ее смерти обнаружили дневники Любови Соколовой, и эти записи заставляют еще раз поразиться удивительной силе духа этой несгибаемой и невероятно светлой женщины.

Она писала: «Обижаться никогда и ни на кого нельзя – ни на судьбу, ни на Всевышнего. Что Господь дает, тому и радоваться надо. А силы… Любить надо. Тогда и силы будут. Любить, несмотря ни на что, всех и всё, что нас окружает. Я радуюсь каждому новому дню, солнцу, деревьям, цветам, добрым людям, которые, слава Богу, окружают меня»

«Покровские ворота»: почему музыкальную комедию не допустили до больших экранов?

Сегодня драмеди «Покровские ворота» кажется прочно вошедшим в фонд советского кино, однако в свое время знаменитую картину клеймили антисоветской и пытались запретить. Отчасти это удалось: фильм так и не вышел на большие экраны и сразу отправился в телеэфир.

Задумка картины пришла к режиссеру Леониду Зорину из собственной жизни: особые сложности проживания в коммунальной квартире сперва легли в основу одноименной пьесы.

Постановки успешно шли в Москве в течении семи лет, однако драматург столкнулся с множеством препятствий, едва задумал перенести историю на экраны.

Первые трудности возникли еще на этапе кастинга. Так, студийные боссы были непреклонны: фильм получит зеленый свет — но режиссеру придется присоединиться к сериалу «Синдикат-2» в роли Дзержинского. В "Покровских воротах", постановщик также сам сыграл роль — он появился на экране в образе главного героя Константина Ромина спустя много лет.

На роль молодого Ромина актер нашелся далеко не сразу: режиссер задумывал его как циника-романтика. В этот образ идеально вписался молодой Олег Меньшиков, для которого комедия открыла дорогу в большое кино. На этапе кастинга артист уже был занят в другом проекте, но ради роли Костика он покинул съемки «Частной жизни».

Стоит отметить, удачный актерский состав во многом обязан Наталье Кореневой: именно она занималась подбором артистов. Она рекомендовала режиссеру Меньшикова и собственную дочь Елену — артистка сыграла Людочку, возлюбленную Хоботова, которого воплотил на экране Анатолий Равикович, еще одна кастинговая удача.

В центре сюжета, как и в пьесе, оказались непримиримо разные люди — все они живут под одной крышей в советской коммуналке 50-х годов. Музыкальная история оказалась запоминающейся благодаря юмору и харизматичным героям. Однако первый смотр завершился вердиктом «пошлость! » — не в последнюю очередь благодаря Марку Захарову, который обманулся в своих ожиданиях. Фильм отправился на самую дальнюю полку. С проекта смахнули пыль лишь спустя год: тогда Андропов отметил, что в кинопрокате стало маловато комедий. Тогда фильм показали зрителям.

Со временем картину Зорина то запрещали, то возвращались к ней. Так, при Черненко комедию назвали «антисоветчиной», а при Горбачеве фильм не вписывался в масштабную борьбу с алкоголем. Новое дыхание музыкальное драмеди обрело во время расцвета пиратства: тогда история коммунальщиков пользовалась не меньшим спросом, чем топовые триллеры и блокбастеры, которые можно было посмотреть лишь на кассетах.

Спустя годы «Покровские ворота» стали своеобразным документом времени: ностальгические оттепельные 50-е вызвали симпатии у зрителей, а тяжелая производственная судьба проекта лишний раз доказывает, как непросто было талантливым авторам в условиях жесткой цензуры.

PS: мне всегда было жаль Хоботова.... Этакий интеллигент-растяпа...

Она была одной из самых красивых женщин советского кино 60-х...

Не просто красавица, а можно сказать секс-символ СССР.

Светлана Николаевна Жгун родилась 5 сентября 1933 года в деревне Яреськи, Полтавской области. Окончив среднюю школу Светлана уехала в Ленинград, где поступила в Ленинградский энергетический техникум. Она окончила его в 1953 году, получила профессию техника-энергетика. Два года она проработала на одном из крупных предприятий Ленинграда.

В 1956 году 23-летняя Светлана внезапно решила кардинально изменить свою жизнь и сдала вступительные на актёрский факультет Ленинградского театрального института им. Островского.

Будучи ещё на третьем курсе она сыграла две небольшие роли - Нюру в комедии "Не имей сто рублей" и Валю в "Повести о молодожёнах". И уже на следующий год в военной драме "Повесть пламенных лет" (фильм получил приз за лучшую режиссуру на кинофестивале в Каннах), Светлана сыграла одну из главных героинь - Ульяну.

После института Светлану приняли актрисой в Ленинградский театр драмы им. Пушкина. Но уже через два года она перебралась в столицу и служила сначала в Ленкоме, а потом в Малом театре. Талант и внешность актрисы сделали её одной из самых востребованных актрис СССР.

Но к концу 1970-х карьера Светланы стала идти на убыль. Жгун стала злоупотреблять алкоголем, что, конечно, сказывалось на качестве работы. К концу 80-х Светлана Николаевна пыталась вернуться в кино, сыграв характерную роль в социальной драме с "Любовь с привилегиями". Эта картина стала её последней киноработой.

Светлана Николаевна Жгун скончалась 18 января 1997 года. Ей было 63 года.