Лекции от Мансура Гиматова: Обращаясь к диалектике Гегеля

Гегелевское трехтомие «Наука логики» одновременно и восхищает и отталкивает. Восхищает тем, что 200 лет назад, когда человечество не знало ни микро-, ни макро-миров, ни электричества, я не говорю уже об интернете, Георг Гегель вывел основные принципы развития мира. И это просто невероятно! Отталкивает же тем, что указанные принципы залиты целым трехтомным океаном воды, после осушения которой останется несколько, ну, хорошо, десятков страниц. Насколько же болтлив был этот Гегель, сохранив потоки своего сознания в этом трехтомном наследии. Но, кто ясно мыслит, тот ясно излагает….

Тем не менее, что можно сказать о диалектике уже с точки зрения современного уровня развития науки и техники? И что нужно подкорректировать в ней?

Наука логики (не путать с логикой математической!) выражена Гегелем с помощью диалектических законов, которые мы попытаемся переосмыслить.

Один из них – закон единства и борьбы противоположностей или «раздвоение единого и познание противоречивых частей его» – хорошо иллюстрируется железнодорожной дрезиной, где поочередно прилагаемые противоположные усилия (борьба) объединяются для продвижения дрезины в нужном направлении.

Действие этого закона мы повсеместно наблюдаем в природе – день и ночь, лето и зима, холод и жара – хотя и не столь антагонистичны по своему выражению, но столь же эффективные по своей сути проявления, характерные для процессов развития природы.

В чем суть этого закона? Она тривиально проста: природа, несмотря на всю свою бескрайность, не может построить бесконечно длинную «трубу» насоса, по которой будет всегда течь вода-энергетика. Нужен холостой ход, возвращающий поршень насоса в исходное положение для того, чтобы вновь и вновь толкать воду во внешнюю среду. Здесь и проявляется необходимость применения обратного усилия, каковое завершает цикл борьбы противоположностей, итогом которой станет позитивная работа всей системы.

Нужно также отметить, что необходимость обратного хода прекрасно подменяется круговым вращением, что мы зачастую и наблюдаем в природе – вращение Земли вокруг Солнца, электронов вокруг атомов и т.п. Грубо говоря, в нашей дрезине маятниковый рычаг заменяется чем-то похожим на педали велосипеда с постоянным вращательным движением в одну сторону. Но и в этом случае – если обратить внимание на вращение Земли вокруг Солнца – мы имеем четко заданную цикличность. За счет вращения Земли уже вокруг своей оси день сменяет ночь, что привносит свои особенности в развитие органической жизни на Земле. И здесь – отметим – круговое вращение Земли как вокруг Солнца, так и вокруг собственной оси, выполняется таким образом, что развитие органики на Земле идет максимально быстрыми темпами, задавая ритм ее росту и формированию.

Но наибольшим своим выражением закон единства и борьбы противоположностей проявляется в сущностях «жизнь» и «смерть». Смерть – как холостой ход нашего поршня, позволяющий жизни объявиться в новом обличии и с новыми возможностями.

Следующий закон диалектики – закон перехода количественных изменений в качественные – также повсеместно наблюдаемый в природе. Хорошей иллюстрацией действия данного закона являются, скажем, клеточка нашего организма и собственно человек (как и любой другой организм). Т.е. имеем одну клеточку организма, другую, третью…. Но в итоге множество этих клеточек образует новое качество – человеческий организм – каковой сам по себе нечто совершенно иное, чем его клеточки! Иными словами, количественный рост клеточек в нашем организме привел к получению совершенно иного качества – цельного самостоятельного организма, который, по сути, и не знает, что он состоит из клеток! Самое удивительное – как Гегель сумел вывести этот закон, ведь тогда о клеточном строении еще не было известно?! Просто поразительно!

Действие данного закона не ограничивается указанным примером. Также капельки дождя сливаются в ручейки, образуя новое качество. Ручьи сливаются в реки, которые стекают в океан. Это может и не столь яркое, но вполне точное проявление нашего закона. Множество деревьев образует лес, новое качество которого влияет не только на местную флору/фауну, но и на ландшафт местности. Множество людей образуют общество, которое за счет своей экономической деятельности позволяет развивать технологии. И это всё явные указатели на проявление нашего диалектического закона.

Третий закон гегелевской диалектики – закон отрицания отрицания или закон двойного отрицания – действие которого Гегель приводил на примере зерна пшеницы и его колоса. Т.е. отрицание зерна (гибель зерна), ведет к рождению-появлению колоса, а отрицание колоса и уже его гибель – к появлению множества новых зерен. И таким образом, закон двойного отрицания гласит о переходе объекта (зерно) через иное состояние – колос – к старой форме, но на новый качественный уровень уже во множественном варианте.

На мой взгляд, этот закон требует переосмысления. Во-первых, не всё живое размножается подобным образом. Во-вторых, не все зерна выживут, что вновь влияет на сомнительность законодательного подхода. И, в-третьих, в этом законе повторяются тезисы предыдущего закона – перехода количества в качество и наоборот (!), т.е. в данном случае качество колоса переходит в количество зерен….

Судя по всему, основной упор в этом законе Гегель делал на сохранении формы зерна, т.е. зерно, меняя собственное состояние на колос, вновь возвращается к исходной своей форме, но уже в новом – множественном – состоянии. И если я правильно понял основной мотив принятия данного закона Гегелем, то уже с точки зрения современных наук более правильным было бы использование в данном случае принципа фрактального самоподобия.

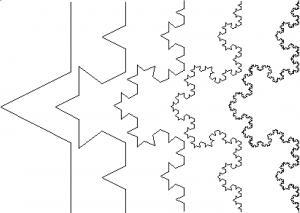

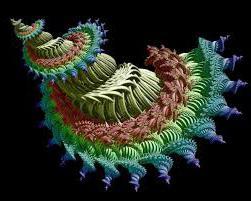

Фрактал – это самоподобное множество, части которого повторяются своей структурой на микроуровне.

Выше приведен рисунок математического фрактала из указанной ссылки.

Фракталы окружают нас повсюду (но, вот Гегель об этом, увы, не знал!). Так ветка дерева похожа своей структурой на само дерево. Если через увеличительное стекло посмотреть на нашу кожу или листок дерева, мы вновь увидим фракталы. Или взять, к примеру, ананас или хвост павлина – они состоят из подобных фигур. А сорт капусты брокколи – фрактальное чудо природы.

Иными словами, фрактальное самоподобие – это один из основных природных принципов, который и следует оформить в третий закон диалектики – закон фрактального самоподобия.

Почему и для чего я предлагаю заменить закон двойного отрицания на принцип фрактального самоподобия? Во-первых, это куда более универсальный принцип сохранения и передачи формы объектами, относящийся не только к органическому миру, но также и к неорганике. А во-вторых, фрактальное самоподобие позволяет заглянуть в глубины микромиров, как и на представление нашей Вселенной, не используя для этого никаких дополнительных инструментов.

Как это ни парадоксально, но столь, казалось бы, не очень существенная правка законов диалектики, кардинальным образом влияет на всю логику представлений Гегеля. Так исчезает гегелевское понятие «абсолютной идеи» – духовного первоначала, которое является отправной точкой развития мира, человека, природы. Абсолютная идея как система саморазворачивающихся категорий, которые являются точкой отсчета для начала формирования мира. И зачем нам нужна «духовная система саморазворачивающихся категорий», когда мы имеем вполне материалистический механизм самоподобных фрактальных реконструкций?!

Иными словами, замена закона двойного отрицания на принцип фрактального самоподобия переводит диалектику Гегеля на вполне материалистическую основу, что лично меня не может не радовать. Живая материя окружающей нас Вселенной, принципы развития которой полностью соответствуют указанным диалектическим законам, является твердым фундаментом как для научных исследований, так и для технологических изысканий.