Незнайка, Гудвин, Буратино. Откуда советские писатели заимствовали идеи для своих сказок

А как вы считаете, являются ли эти сказки плагиатом оригиналов Баума, Коллоди...?

Незнайка — из Канады, Буратино — из Италии, Гудвин — из США. Многие горячо любимые нами персонажи детских сказок, написанных во времена Союза, не являются оригинальными придумками советских писателей. Их родословная ведет к литераторам из западных стран, пересказывать чьи произведения сто лет назад не считалось позором. Вспоминаем три примера того, как персонажи советских книжек оказались иммигрантами.

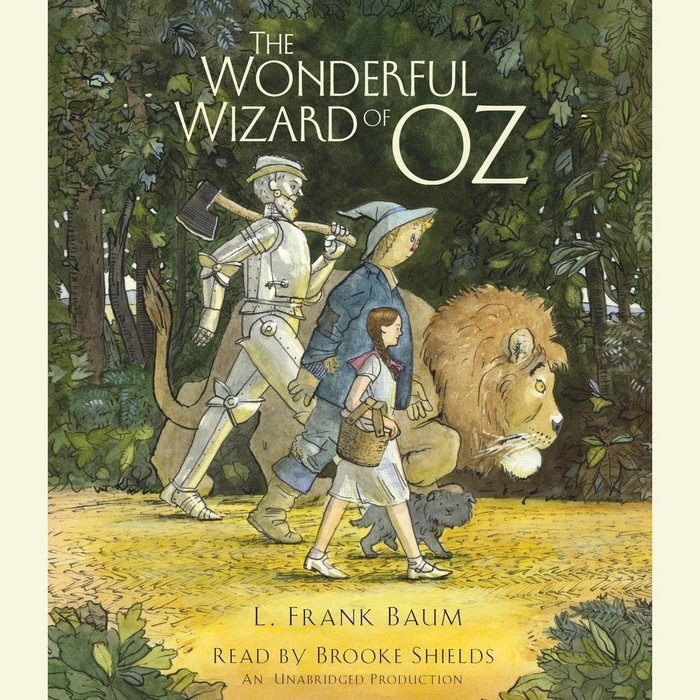

Волшебник Изумрудного города.

К «Волшебнику Изумрудного города» Александра Волкова у меня теплое, трепетное отношение. Это была первая книга, которую я прочитал самостоятельно. Красиво иллюстрированный, но изношенный томик с выпадающими и кое-где подклеенными скотчем страницами до сих пор хранится дома. Расставание Элли со Страшилой, Трусливым Львом и Железным Дровосеком стало первой детской травмой, из-за которой были пролиты ручьи слез.

Каково же было мое удивление, когда вскрылось, что Александр Волков, по сути, не является настоящим автором «Волшебника Изумрудного города», а весь сюжет — это лишь пересказ оригинальной американской детской книги «Волшебник страны Оз», написанной в 1900 году писателем Лайменом Фрэнком Баумом!

Сказка про девочку-попаданца Дороти, Изумрудный город, Пугало, Жестяного Дровосека и Трусливого Льва стала настоящим фурором среди американской детворы, и спустя четыре года после выхода первой книги Баум запускает конвейер — почти каждый год вплоть до самой своей смерти создает новые истории о приключениях в стране Оз. Но и после смерти Баума в 1919-м этот конвейер не остановился: с 1921 по 1942 год издательство Reilly & Britton регулярно выпускало по одной книге о стране Оз.

Автор «Волшебника Изумрудного города» сперва взялся переводить первоисточник Баума, но на банальном техническом переводе не остановился и переписал книгу, опираясь на сюжет и персонажей из оригинала, но привнеся в эту детскую сказку больше логики. Так, например, в сказке Баума девочке Дороти одна злая волшебница не может сделать ничего плохого, потому что ее оберегает поцелуй другой волшебницы. У Волкова же девочку Элли от злой волшебницы оберегают серебряные башмачки ее сестры, снять которые можно только хитростью, но не силой.

Естественно, по сравнению с оригиналом у Волкова поменялись некоторые имена. Народности Волшебной страны стали более уникальными, их стал отличать не только цвет одежды. Например, Болтуны любят поболтать, Жевуны постоянно двигают челюстями, а Мигуны часто моргают. В лесу между оврагами живут саблезубые тигры, а не тигромедведи. А еще есть целая глава про людоеда, в плен к которому попала Элли.

В целом Александр Волков не отрицал того факта, что он черпал вдохновение из сказки Баума. Еще в послесловии к первому изданию «Волшебника Изумрудного города» его автор отмечал, что изменил многое в оригинале, дописал новые главы. В качестве своей находки он называл говорящего Тотошку, который в оригинальной книге был немым.

Версия сказки Волкова переводилась на многие иностранные языки, и в странах социалистического блока Элли куда известнее, чем Дороти. Например, первый перевод Баума на немецкий был опубликован в 1940 году в Цюрихе. Время было неспокойное, а потому детская литература не могла стать бестселлером. Второй перевод состоялся в 1964 году, когда ФРГ, по сути, была привлекательным рынком для американских продуктов и идей. Но и впоследствии «Волшебник страны Оз» занимал довольно скоромное место в рейтинге популярности у западных немецких детишек, тогда как у восточных перевод «Волшебника Изумрудного города» с русского, датируемый 1949 годом, пользовался куда большей популярностью.

Огромное число детей в Центральной и Восточной Европе выросло на шести книгах Волкова о приключениях Элли и Энни в Волшебной стране, так и не узнав, что первый том был адаптацией американской сказки.

А что думали об этом в США? О существовании адаптации Волкова там узнали в 1960-х годах — и были ошеломлены, заговорили о плагиате.

Согласно тогдашним законам об авторском праве, переводчик должен был получить разрешение автора.

Но вместе с тем американское законодательство разрешало переводчику выпускать произведение под своим именем, если он переводит на иностранный язык и в результате создает оригинальное произведение.

К тому же в 1956 году сказка Баума перешла в статус общественного достояния, а Советский Союз до 1973 года не подписывал Всемирную конвенцию об авторском праве.

Незнайка.

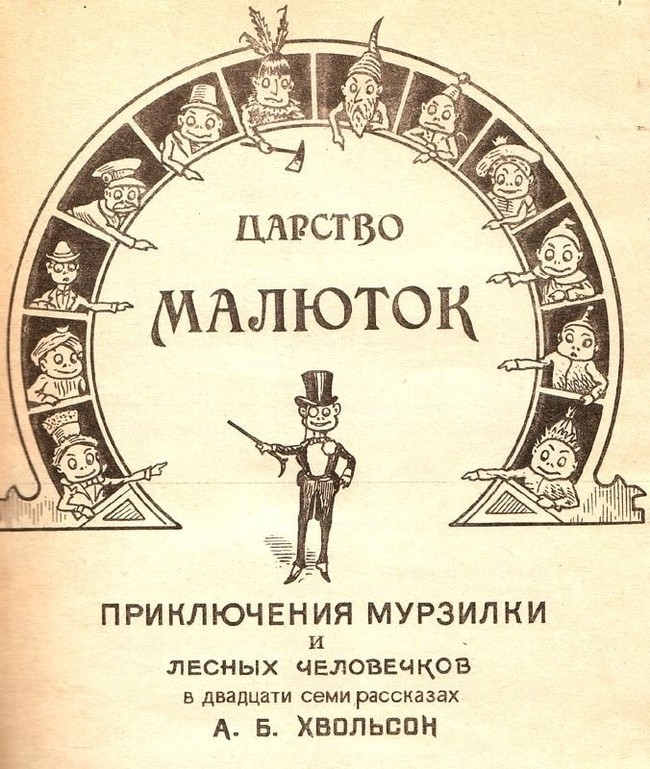

Рыжий веснушчатый парень в огромной синей шляпе и с повадками забияки появился в советской литературе благодаря канадскому иллюстратору Палмеру Коксу, под чьим авторством в конце 1800-х на Западе появились брауни. Представители этого маленького озорного народца обладали разношерстной внешностью и носили традиционные костюмы разных стран: Германии, Швеции, Турции, России и других.

В 1887 году выходит книга The Brownies, Their Book с иллюстрациями Кокса и его стихотворными рассказами. Там брауни ходят в школу, изучают географию по глобусу, запрягают лошадь в повозку, катаются на коньках по замерзшему озеру и так далее.

В своей книге «История русской литературы для детей» Бен Хеллман рассказывал, что Николай Носов, автор книги «Приключения Незнайки и его друзей» (1954), вдохновлялся именно произведениями Палмера Кокса о маленьком народце брауни.

Правда, Носов впервые увидел их не в англоязычном первоисточнике, а у другого русского писателя, позаимствовавшего творчество Кокса. В Россию этих эльфов-малюток привезла в конце XIX века Анна Хвольсон, когда решила придумать свое художественное текстовое сопровождение к рисункам Кокса. Анна придумала рассказы по сюжетам рисунков, дала новые имена героям, среди которых были Мурзилка, Знайка и Незнайка.

Незнайка появляется в десятом рассказе книги «Царство малюток». Там рассказывается о бедной женщине, для которой лесные малютки собирали пчел. Вооружившись буравами, пилами и топорами, они принялись выгонять из дупла одного дерева пчел. «Незнайка сломал пополам свой топор и поранил себе при этом палец», — пишет Хвольсон.

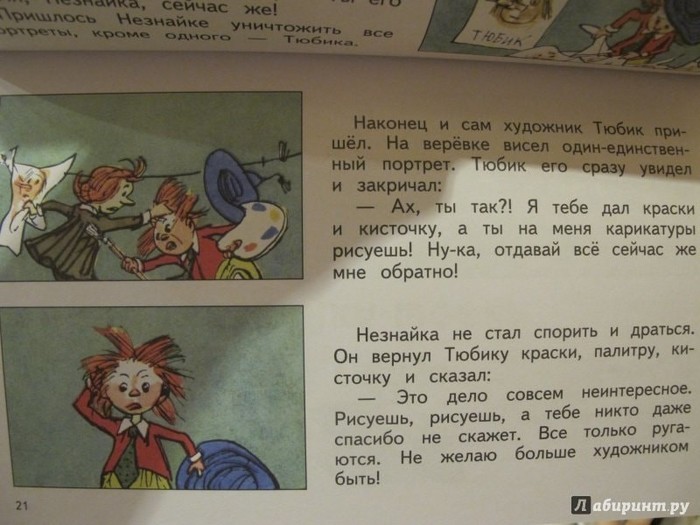

Как именно произошло его знакомство с Носовым, доподлинно не известно. В литературной среде лишь рассказывают, что в 1952 году в составе делегации советских писателей Носов поехал в Минск на юбилей Якуба Коласа. Во время поездки он рассказал о своем Незнайке редактору украинского детского журнала «Барвинок», который с руками и ногами забрал сказку-повесть о коротыше в свое издание.

В биографическом очерке о Николае Носове (1961) Станислав Рассадин пишет, что писатель познакомился с «Царством малюток» Хвольсон еще в детстве. Ее книгу в Советском Союзе не переиздавали, а потому широкому кругу читателей она была практически неизвестна, и только благодаря детским воспоминаниям Носова Незнайка вернулся в большую литературу в новом амплуа.

У Хвольсон в рассказах он занимал незначительную роль. Главенствовал там все-таки Мурзилка. С него-то и срисован носовский Незнайка. Характер одного малютки, имя другого — а на выходе получился куда более объемный и хара́ктерный персонаж.

Буратино.

Итальянскую сказку о приключениях Пиноккио ждала примерно та же судьба, что и «Волшебника страны Оз». Впервые произведение Карло Коллоди перевели на русский язык в 1906 году, еще в царской России. Алексей Толстой в предисловии к своей книге про Буратино (1935) написал, что итальянский оригинал он читал очень давно, еще в детстве, с тех пор книга была утеряна, а потому он просто рассказывает историю по-иному, дополняя своими выдумками.

Тут Толстой, конечно же, слукавил, так как еще в эмиграции в 1923 году он помогал писательнице Петровской редактировать русский перевод «Приключений Пиноккио». А потому можно быть уверенным, что исходник знаком писателю не только по детским воспоминаниям, но и по взрослой работе.

Толстой с уважением отнесся к оригиналу, сохранил его генетическую память, наделив героев итальянскими именами. Тот же Буратино — это «кукла» в переводе с итальянского.

В отличие от оригинального произведения, переработка Толстого имеет куда более добрый сюжет. Смерти там если и происходят, то где-то на фоне, героические, тогда как Пиноккио и откусывал лапу коту, и лишался ног, и в целом не отличался покладистым характером. На его фоне Буратино — милый шалун, который остается ребенком на протяжении всей сказки, хулиган же Пиноккио к концу книги перевоспитался и превратился в живого мальчика. Мальвина, например, из зануды и эгоистки к финалу меняется, а ее прообраз — девочка-фея с голубыми волосами — волшебным образом взрослеет и становится матерью Пиноккио.

Стоит отметить, что большинство переделок у Толстого были вызваны новой реальностью и аудиторией, для которой он создавал свою сказку. И введенный в повествование очаг, и наиболее значимый символ (золотой ключик), и даже задорно торчащий нос Буратино, в отличие от неконтролируемо растущего носа Пиноккио, значительно отдаляют историю русского писателя от оригинала. Но это уже отдельный пласт для работы литературоведов.