Глубинная психология, глубинные причины и возможность пи###ть за деньги клиента.

Некоторые специалисты говорят: «У меня глубинный метод, я работаю с глубинными проблемами убеждениями, причинами.»

Ладно, вопрос: как и чем измерялась глубина?

Ну, серьёзно. Или вот это «я убираю причину, а не симптом»...

Ок, давайте на секунду нырнём в медицину.

Человек сломал палец, закрытый перелом, палец болит. Боль → симптом. Причина → нарушение целостности костной и других тканей. Нейрончики пиликают, сигнал в мозг → боль.

Как мы можем проверить, что причина боли именно перелом, а не что-то другое? Делаем рентген, получаем подтверждение или опровержение гипотезы.

Психология.

Человек говорит «я боюсь выступать публично». Боюсь — если это «боль» или симптом, то начинаем искать причину.

Где её искать? Хороший вопрос, потому что искать её можно где хочешь.

Психоаналитик: го в детство искать, где тебя отвергали родители и эмоционально отвергали, а потом это свяжем с тобой взрослым и страхом публичных выступлений, а потом что-нибудь как-нибудь, инсайт и всё пройдёт.

Гештальтист: го в настоящее, что чувствуешь, что делаешь, помести этот «страх» туда, поговорим с ним, стань «им» отвечай себе. До завершения «гештальта».

Эзотерик: ищем «пробитый» меридиан, канал, чакру и восстанавливаем.

Гипнотерапевт: регрессируем по конкретному ощущению «страха» к воспоминанию, когда это ощущение первый раз возникло, разбираемся там.

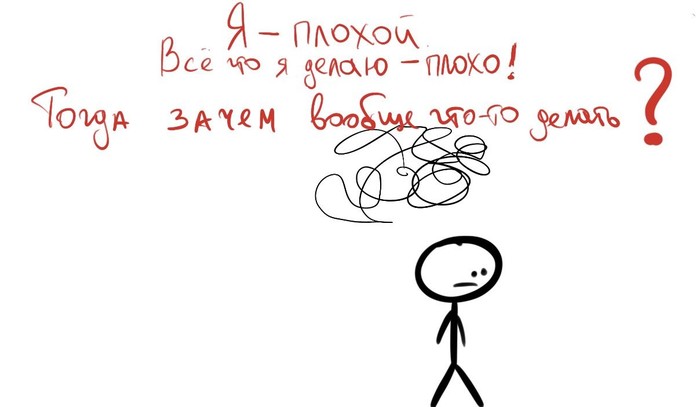

КПТ: ищем «автоматические мысли», которые вызывают это ощущение и оспариваем их.

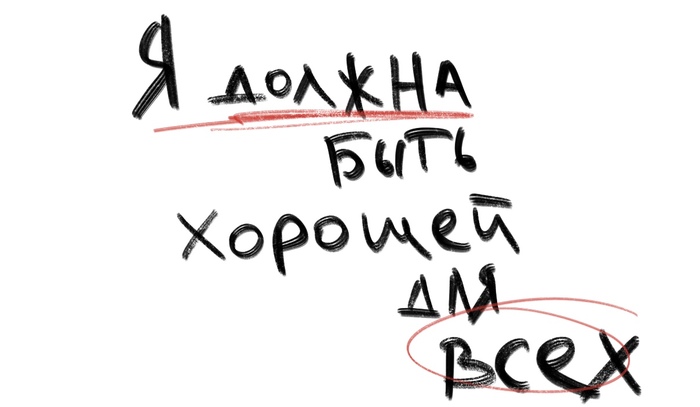

РЭПТ: ищем «долженствования» и жесткие убеждения, которые вызывают ощущения и оспариваем их.

ACT: ничего не делаем со страхом, принимаем его (майндфуллнес, смещение внимания и т.д.) и действуем на основе своих ценностей.

Это условное описание для демонстрации идеи.

Какой из этих методов «поверхностный»?

Какой метод ищет «настоящую» причину проблемы?

Никакой!

Потому что нет «глубинных» методов и нет одной «однозначной», «настоящей» причины. Всё может сработать, и ничего может не сработать. Почему? Потому что метод использует человек, а не робот. Пришел ты к одному гештальтисту → ничего. Пришел к другому, он понравился → работа пошла.

Что даёт слово «глубинный» специалисту:

1. Возможность поднять ценник «Глубинный метод!!».

2. Возможность проводить больше консультаций → больше денег. «Глубинная же идёт работа, ПСИХИКА МЕНЯЕТСЯ ГОДАААМИ».

3. Ощущение превосходства над теми, кто работает «поверхностно».

4. Ощущение уникальности, избранности. «Сакральные, тайные, особенно глубинные методы! Они у меня! Значит и я такой особенный!11».

Даёт ли «глубинный» метод какую-то гарантию на то, что после его применения проблемы больше не возникнет или, что этот метод поможет стопроцентно? :)))

Неа. Почему?

1. Психологическая проблема, это не отдельная вещь, которую человек носит в кармане и достаёт её в нужным момент. Это его способ мыслить и чувствовать. Сегодня он организовал свое мышление так, что был спокоен, а завтра снова начал себя пугать.

2. Гарантий результата нет, потому что кроме метода, как я уже сказал, есть ещё человеческие отношения, которые сильно влияют на процесс. Можно говорить о вероятности результата, относительно решения конкретной проблемы, но это лишь вероятность.

Возможно, что с точки зрения маркетинга разговоры про «глубинное» полезны, но если специалист сам в это верит и утверждает, что изменения возможны ТОЛЬКО когда мы найдём «глубинную» причину, то я бы к такому не пошел.

----

Обсудить любые вопросы, связанные с мотивацией, страхами, ленью и другими психологическими трудностями можно в телеграм-чате: https://t-do.me/psy_chat