На берегах Волги найдены два новых хищных звероящера пермского периода

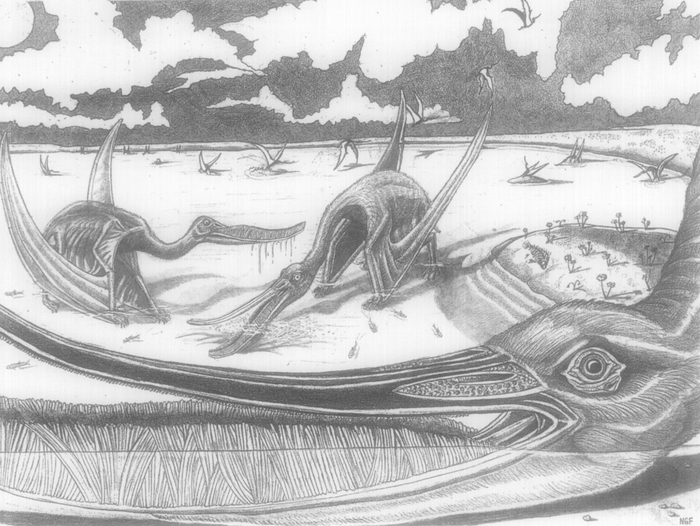

Рис. 1. Сундырский горыныч (Gorynychus sundyrensis) поймал амфибию двинозавра (Dvinosaurus). Рисунок Андрея Атучина

Сундырское местонахождение, расположенное на берегу Чебоксарского водохранилища на границе Чувашии и Марий Эл, отличается уникальным «переходным» характером: в нем находят остатки животных, захороненные во время глобальной фаунистической перестройки, происходившей в середине пермского периода. Российские палеонтологи, изучив находки, сделанные в этом местонахождении за последнюю пару лет, описали двух новых хищных звероящеров из группы тероцефалов. Эти виды более продвинуты в эволюционном смысле, чем все, кого находили в Сундыре раньше.

В пермском периоде по суше уже вовсю бродили разнообразные животные. О многих из пермских тетрапод (четвероногих животных) «Элементы» уже не раз рассказывали (см., например, новости Горыныч и ночница — новые хищники пермского периода с берегов Вятки, «Элементы», 20.08.2018; Парк пермского периода: на Сардинии найдены три вида синапсид, «Элементы», 14.11.2018 и картинки дня Двусторонний халькозавр, Эоразавр и суминии и Саблезубый звероящер). Палеонтологи выделяют три главные фаунистические группировки тетрапод, которые последовательно сменяли друг друга в течение пермского периода, и называют их по доминировавшей в соответствующий промежуток времени группе.

В первой трети пермского периода на суше процветала пеликозавровая фауна. Пеликозавры были наиболее древними и примитивными синапсидами, среди них были как растительноядные, так и хищные формы. Из них наиболее известны «парусные ящеры»: собственно пеликозавры и эдафозавры («парусными» их называют за характерный внешний вид: на спине у них был довольно крупный гребень из кожи, натянутой на огромные остистые отростки позвонков, рис. 2).

Рис. 2. Крупные представители пермской фауны. Слева — эдафозавр Edaphosaurus boanerges, справа — эстемменозух Estemmenosuchus uralensis. Эти животные могли достигать 4 метров в длину. Рисунки с сайта ru.wikipedia.org

Во второй трети пермского периода пеликозавровую фауну сменила диноцефаловая фауна. Самыми заметными и распространенными тетраподами стали потомки пеликозавров — диноцефалы (среди которых также были как растительноядные, так и хищные животные). Диноцефалы отличались крупными размерами, большей приспособленностью к наземной жизни и в целом имели более сложную организацию. Их отличительной особенностью были толстые кости черепа, по которым животные и получили свое название — «страшноголовые». Яркими представителями растительноядных диноцефалов были улемозавр и эстемменозух, хищных — титанофон (Titanophoneus).

Третья и последняя фауна пермского периода — териодонтовая. Доминирующие позиции в ней занимали зверозубые рептилии териодонты. По мнению палеонтолога М. Ф. Ивахненко, они происходили от древних синапсид и были своеобразной альтернативной линией по отношению к диноцефалам.

Почти все местонахождения ископаемых пермского периода приурочены только к какой-то одной из этих группировок. Но есть редкие, даже уникальные местонахождения своеобразного «переходного типа», в которых встречаются остатки животных из разных группировок. Одно из них находится на берегу Чебоксарского водохранилища, на границе Чувашии и республики Марий Эл, возле села Большой Сундырь.

Здесь на высоком берегу водохранилища обнажаются красноцветные породы возрастом 260 миллионов лет (рис. 3). Найденная в них фауна представляет собой переходный этап между диноцефаловой и териодонтовой группировками: здесь находили и диноцефалов, и териодонтов, остатки амфибий также относятся и к более древним, и к более поздним таксонам (В. К. Голубев и др., 2015. О возрасте сундырского фаунистического комплекса пермских тетрапод Восточно-Европейской платформы).

Рис. 3. Раскопки на Сундырском местонахождении и вид на Чебоксарское водохранилище. Фотография Олеси Стрельниковой, 2018 год

Раскопки в Сундырском местонахождении начались в 2010 году и продолжаются до сих пор. За это время сотрудники Палеонтологического института РАН собрали там около семисот диагностируемых остатков тетрапод. Большая их часть принадлежала амфибиям, в основном двинозаврам (Dvinosaurus), на долю которых приходится 35% всех найденных костей.

Рис. 4. Костные остатки из Сундыря в основном небольшого размера и выглядят непредставительно, как этот обломок кости. Фото Юлии Сучковой

16% найденных остатков принадлежит хищным ящерам: это в основном зубы и черепные кости. Предварительно этих хищников определяли как диноцефалов, близких к гигантским титанофонам (рис. 5). Затем в местонахождении нашли кости более продвинутых хищных горгонопий, характерных уже для териодонтовой группировки. Возникло предположение, что здесь одновременно обитали и хищные диноцефалы, и хищные горгонопии, что вполне соответствовало переходному характеру местонахождения.

Рис. 5. Слева — хищный титанофон нападает на растительноядного тапиноцефала, иллюстрация С. Красовского из статьи А. Нелихова Синие кости (National Geographic Россия, №12 за 2012 год). Справа — детеныш еще одного хищника тех времен — горгонопии, иллюстрация А. Атучина из книги Древние чудовища России

Однако новые находки последних двух лет и повторное исследование старых находок поменяли картину. Вначале стало ясно, что в местонахождении нет хищных диноцефалов. Остатки, которые ранее определяли как титанофонов, принадлежали другим, более продвинутым формам — тероцефалам. Дальнейшая ревизия остатков показала, что и горгонопий в Сундыре не было. Все диагностируемые кости хищников принадлежали тероцефалам. А вот растительноядные ящеры и ряд амфибий в самом деле принадлежали диноцефаловой фауне, так что «переходный» характер Сундыря никуда не делся.

Стороннему человеку такие таксономические изыскания вряд ли покажутся занимательными, хотя на деле речь идет об очень серьезных переоценках. Представьте, что один археолог находит кость и утверждает, будто она принадлежит современному человеку, другой считает, что это кость австралопитека, а затем выясняется, что она от кенгуру.

Согласно новым исследованиям российских палеонтологов, все обнаруженные остатки хищных ящеров из Сундыря принадлежат двум ранее неизвестным, очень крупным тероцефалам. Хищник, чьи остатки встречались более часто, был описан как новый род и вид юлогнатус круделис (Julognathus crudelis), что можно перевести как «безжалостная волжская челюсть» (Юл — древнее марийское название Волги). На настоящий момент найден 81 зуб и фрагмент черепов юлогнатусов (рис. 6).

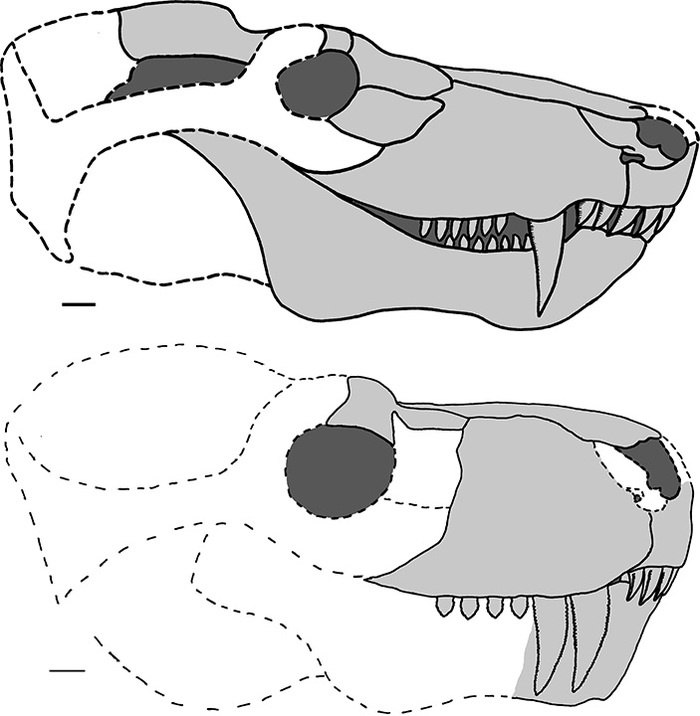

Рис. 6. Реконструкции черепов Julognathus crudelis (сверху) и Gorynychus sundyrensis. Изображения из обсуждаемых статей в Палеонтологическом журнале

Животное входило в число крупнейших хищников пермского периода. Судя по некоторым фрагментам, череп юлогнатуса достигал длины 43 сантиметра, то есть был в два раза длиннее, чем у волка. Само животное, видимо, было размером с медведя.

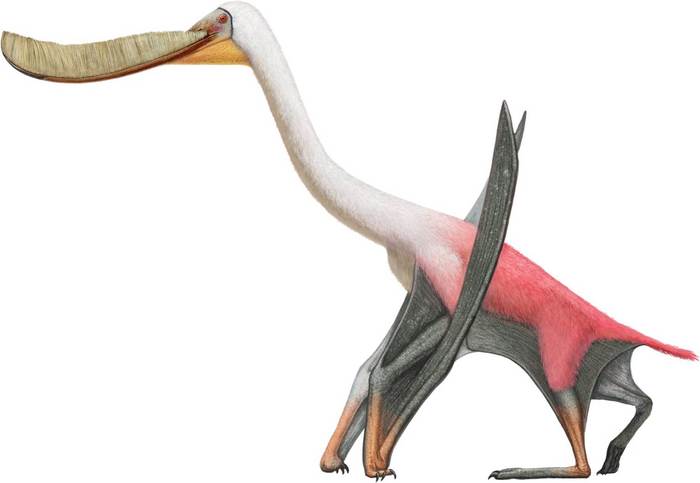

Второй ящер принадлежит к недавно описанному роду горыныч (Gorynychus), но отличался зубной системой и был выделен в новый вид — горыныч сундырский (Gorynychus sundyrensis). Его остатки встречались реже: найдено 33 кости, достоверно ему принадлежавшие. По размерам он был схож с юлогнатусом, но имел более массивный и укороченный череп (рис. 6, снизу).

На одном черепном фрагменте горыныча обнаружилась любопытная особенность, связанная со сменой клыков. У всех звероящеров — и хищных, и растительноядных — в течение жизни шла регулярная смена зубов: старые выпадали, новые вырастали. Модели смены были разные. У горыныча и родственных ему африканских ликозухид новые клыки полностью вырастали заранее, еще до выпадения старых, и какое-то время в пасти сидело сразу четыре верхних клыка. Затем старая пара клыков выпадала, а рядом с оставшейся начинали расти новые сменный клыки. Среди челюстных костей ликозухид почти 40% находок — с удвоенными клыками. Теперь такая модель смены зубов обнаружена и у европейских тероцефалов.

Зубы горыныча преподнесли еще одно открытие. На них заметна сильная прижизненная стертость (на зубах юлогнатуса ее нет). Животные явно использовали зубы для работы с очень твердым материалом (вероятнее всего, обгрызали кости). Такое пищевое поведение было необычным: зубной аппарат большинства пермских хищников был нарезающим, а не разрывающим. Хищник погружал в тело жертвы крупные клыки и как бы вырезал кусок мяса, но при этом он не мог оторвать небольшой кусок, как сейчас делают, к примеру, собаки. Поэтому крупные хищники охотились на сопоставимую со своими размерами добычу. М. Ф. Ивахненко шутил, что пермский звероящер мог съесть бегемота, но не сумел бы справиться с зайцем.

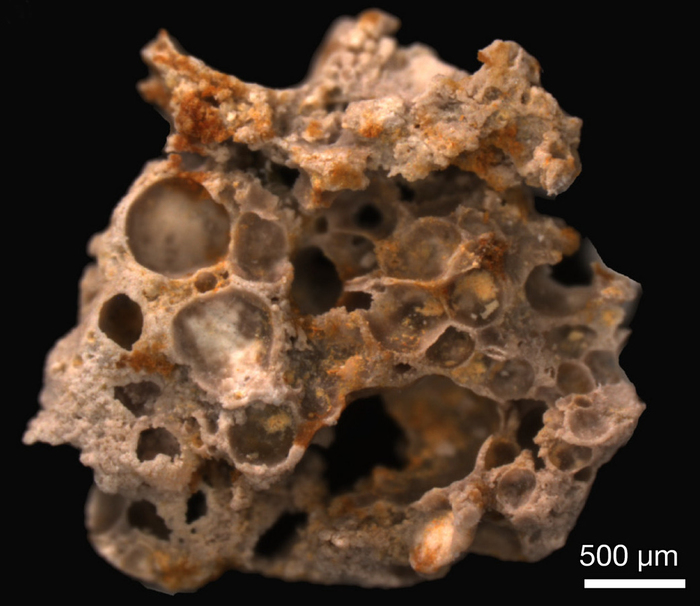

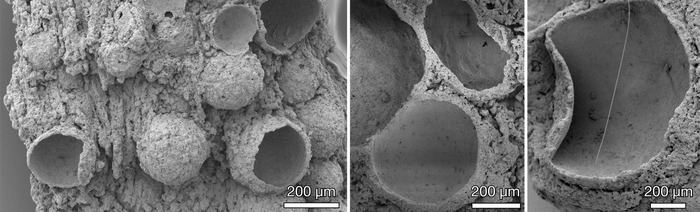

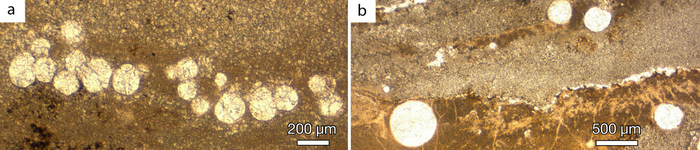

В отложениях пермского периода крайне редко встречаются кости со следами погрызов. В местонахождении Сундырь такие кости есть, причем это единственное из более чем двухсот местонахождений Восточной Европы, где найдены погрызенные кости. Находка подтверждает мнение, что именно у тероцефалов возник зубной аппарат разрывающего типа, который дал им возможность в том числе обгладывать кости и обеспечил серьезное эволюционное преимущество.

Источники:

1) Ю. А. Сучкова, В. К. Голубев. Новый примитивный тероцефал (Therocephalia, Theromorpha) из средней перми Восточной Европы // Палеонтологический журнал. 2019. №3. DOI: 10.1134/S0031031X19030176.

2) Ю. А. Сучкова, В. К. Голубев. Новый пермский тероцефал (Therocephalia, Theromorpha) из сундырского комплекса Восточной Европы // Палеонтологический журнал. 2019. №4. DOI: 10.1134/S0031031X19040123.

Антон Нелихов

https://elementy.ru/novosti_nauki/433514/Na_beregakh_Volgi_n...

Julognathus crudelis https://www.deviantart.com/plioart