Генофонд Новгородской земли. Сравнение с другими русскими. Дославянский вклад

Согласно летописям, в 862-м году Рюрик стал княжить в Новгороде. Синевус и Трувор - либо имена прибывших с ним соратников, либо фраза на древнешведском, означающая "с домом и дружиной". По легенде призвали, потому что «Земля наша добра и велика есть, изобильна всем, а нарядника в ней нет». Еще один соратник Рюрика, новгородец Олег (который Вещий), был опекуном Игоря Рюриковича и от его имени захватил Киев, убив сидевших там Аскольда и Дира.

Новгородская республика активно развивалась даже в годы монгольского нашествия. Сфера влияния этого государственного образования доходила до Финского залива, что на 180 км к северу (пример тому деревни Купчино, Хотчино-Гатчина). Только при Иване III случилось окончательное присоединение новгородских земель к Москве.

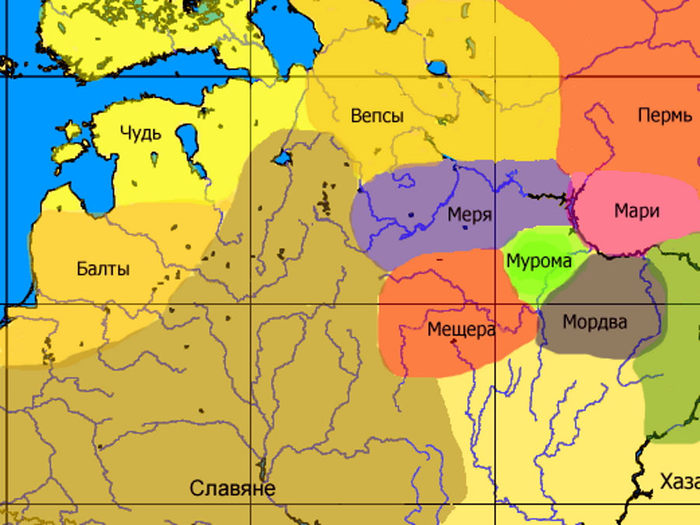

В первом тысячелетии нашей эры Новгородчину населяли финноязычные племена : меряне, корелы, весь, емь, водь, ижора, мурома, мещера, эрзя. Они оставили после себя археологические городища. Уже в 6-8 веках на этих землях активно расселяются славяне : Исследователи полагают, что культура длинных курганов была создана кривичами, а культура сопок – ильменскими словенами, основавшими Великий Новгород. Генетики лаборатории популяционной генетики человека МГНЦ и лаборатории геногеографии ИОГен РАН для исследования миграций взяли Y-хромосому - мужскую линию. О результатах исследования сообщил сайт генофонд.рф (авторы будут под статьей).

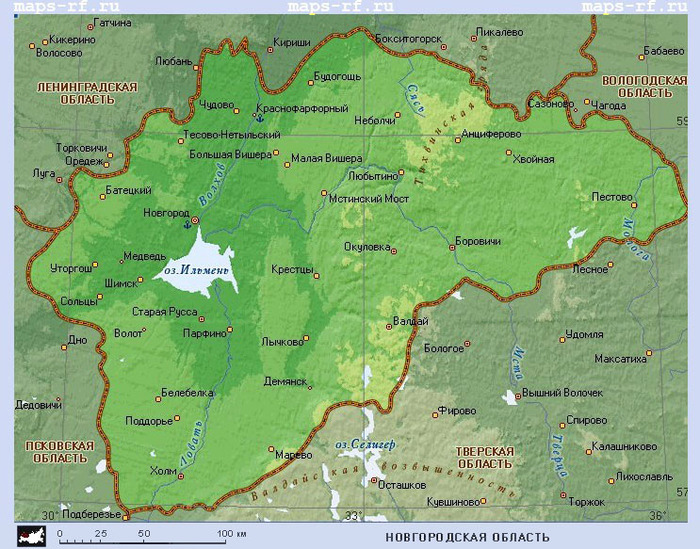

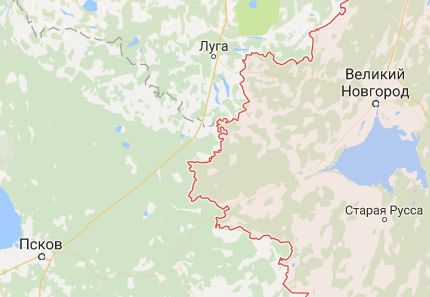

Предметом исследования стали 4 русские популяции. 3 из них, условно: Любытино, Анциферово, Кабожа - население северо-востока Новгородской области, граничащего с Ленинградской, Вологодской и Тверской областями. Деревни - отличное место для экспедиций генетиков. Для каждого человека составлялась родословная на глубину трех поколений, и в выборку включались только те, все предки которых на протяжении трех поколений считали себя русскими и родились в данной популяции. Также, часто нет смысла включать в исследование мужчин из одной семьи. 4-я популяция (изученная ранее Балановскими, но включенная в анализ как равноправная) относится к Псковской области – это популяция города-крепости Порхова, основанного в 13-м веке Александром Невским.

Итоги

У 6-ти гаплогрупп (мужских линий) из 20-ти найденных частота выше 5%: R1a*(38%), R1a1d-М458 (11%), N3a4 (9%), N3a3 (8%), I1 (7%), R1b-М269 (6%). Основу генетического портрета составляют варианты гаплогрупп R1a и N3.

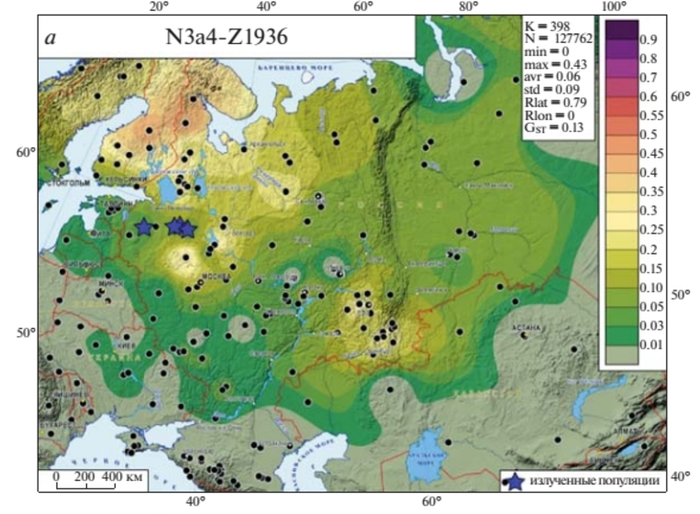

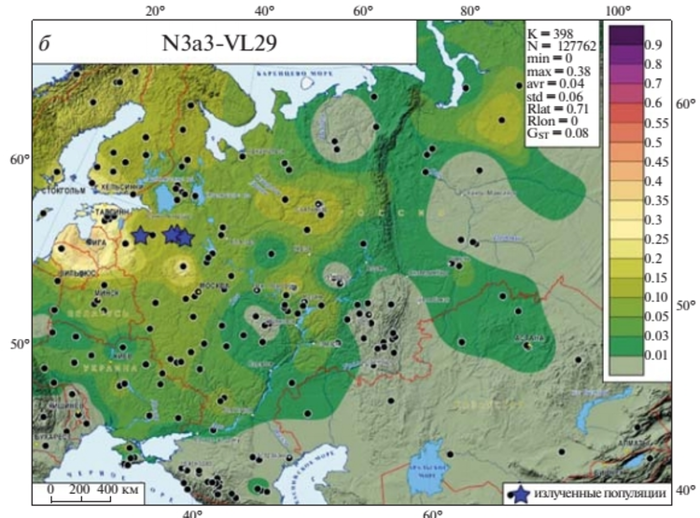

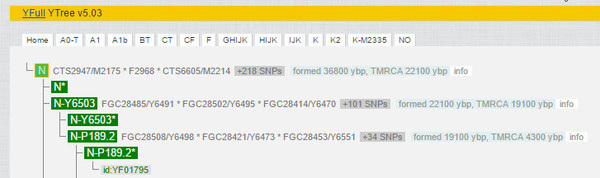

Мажорная гаплогруппа R1a характерна для западных и восточных славян.Гаплогруппа N3 (N1c), распространена по всему северу Евразии от Скандинавии до Дальнего Востока, две ее ветви – гаплогруппы N3a4-Z1936 и N3a3-VL29, составляют почти пятую часть генофонда новгородцев (17%). У удмуртов, финнов, марийцев "линия" N доминирует в генофонде

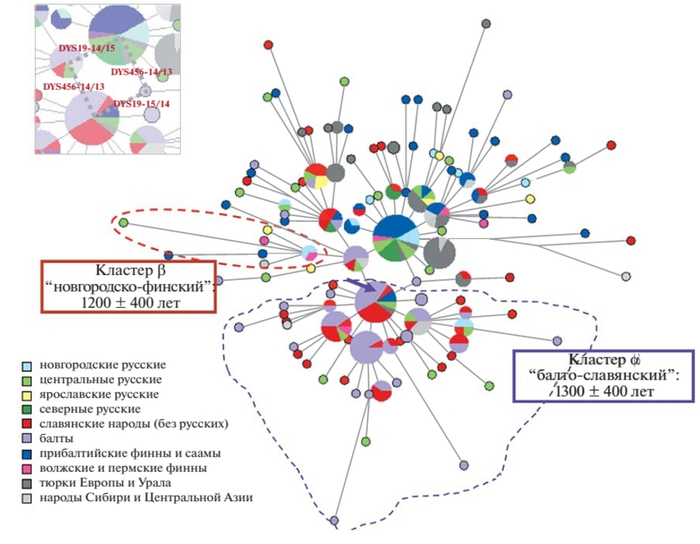

Первая ветвь условно названа «финской». Чем краснее, тем ближе население по генотипу.

2-я гаплогруппа условно «прибалтийская».

N3N4 часта у русских Архангельской и Вологодской областей. Этим они и отличаются.

N3a3 : область ее высоких частот включает ареалы народов Прибалтики и часть Псковщины и тверских карел. Конкретно для этой ветви по STR гаплотипам впервые был выделен особый «балто-славянский» кластер α. Туда попали и гаплотипы белорусов, украинцев, литовцев.

Но удивительно то, что балтоязычные литовцы (язык близкий к славянским) и финноязычные эстонцы, географически столь близкие и образующие на карте единую географическую зону максимальных частот N3a3, четко расходятся по кластерам.

Часть их гаплотипов новогородцев вошла в небольшой «новгородско-финский» кластер β, В его гаплотипе-основателе находятся два новгородских образца (из наиболее северной популяции) и гаплотип мари, а от них происходят гаплотипы, встреченные у эстонцев, марийцев и у двух русских из Центральной России. Все остальные гаплотипы из новгородских и прочих русских популяций находятся в другой части сети, зачастую вместе с финноязычными популяциями. Это указывает, что гаплогруппа N3a3 в русских популяциях обычно фиксирует не только дославянский, но и добалтский пласт генофонда, не связанный с балто-славянским кругом популяций.

Новгородские русские с генетической точки зрения

На графике выделяются 4 кластера, причем все 4 популяции Новгородчины вошли в один и тот же кластер, между севером и югом. Показательно, что порховская популяция, генетически объединилась с остальными новгородскими популяциями, а не с другой географически соседней псковской популяцией.

В «Южный» кластер вошли популяции белорусов, украинцев, русских центральной и южной России. В «Северный» кластер, кроме чрезвычайно отличных друг от друга русских популяций Архангельской области, вошли карелы Карелии, тверские карелы, вепсы, а также мологжане из Ярославской области.

Выводы

Самым неожиданным оказался тот факт, что "Новгород" отличается от генофонда типичных представителей Русского Севера , поскольку исторически Русский Север был связан именно с Новгородской республикой. Принадлежность генофонда Новгородчины к промежуточной зоне требует изучения.

Авторы выдвигают гипотезу, что генофонд этой промежуточной зоны включает в себя до-славянский пласт, сформированный различными племенами – от балтов и прибалтийских финнов на западе, до волжских и пермских финноязычных популяций на востоке, многие из которых, в свою очередь, впитали в себя генофонд мезолитического населения Восточной Европы (смена на неолитический тип началась в плодородных регионах после отметки 10 тыс лет до н.э и продолжалась долго, как замещение охотников-собирателей на земледельцев).

Второй важный вывод работы состоит в том, что все 4 популяции Новгородчины оказались генетически сходными, несмотря на современные административные границы. «Поэтому наши опасения, что поздние миграции и административные преобразования последних пятисот лет изменили генофонды русских земель, оказались сильно преувеличены» — пишут авторы. Куда в большей степени на генофонд Новгородчины оказал влияние ландшафт. 3 новгородские популяции располагаются на реках, с которыми связывают расселение славян. А вот ландшафт четвертой популяции (Анциферово) отличается от остальной территории – вместо рек там озера, что не отвечает требованиям славянских поселений и соответствует, скорее, местам, типичным для дославянского населения. Особенности генофонда этой популяции также поддерживают эту гипотезу.

Балановская Е.В., Агджоян А.Т., Схаляхо Р.А., Балаганская О.А., Фрейдин Г.С., Черневский Д.К., Черневский К.Г., Степанов Г.Д., Кагазежева Ж.А., Запорожченко В.В., Маркина Н.В., Козлов С.А., Палипана С.Д., Балановский О.П. Генофонд новгородцев: между севером и югом // Генетика. 2017. Т 53, № 11. С. 1338–1348