Японский танк с ГТД (газотурбинным двигателем) и программа его разработки.

Активно развивающиеся (главным образом за счет авиации) технологии производства ГТД (газотурбинных двигателей) позволили уже с середины прошлого века производить агрегаты, имеющие значительное превосходство над танковыми турбодизелями в компактности, удельной мощности, крутящем моменте, надежности, что естественно не могло не заинтересовать танковых конструкторов, все время находившихся под жестким прессом противостояния в обоюдной гонке вооружений. Не стали исключением и японские танкостроители. Стоит отметить, что дополнительным стимулом для японских конструкторов был строгий лимит на максимальную массу танка. Дело в том, что в силу сейсмической активности региона вся инфраструктура Японии обязана иметь высокий класс сейсмоустойчивости, но чем больше грузоподъемность сейсмоустойчивой инфраструктуры (самое уязвимое звено в ней - мост), тем по экспоненте выше и техническо-экономические требования к нему, что закономерно приводит к строгим весовым ограничениям. В силу вышеназванных причин японцы вынуждены конструировать технику в строгой культуре веса (т.е загоняя себя в строгие весовые рамки), а ГТД как раз и славится высокой удельной мощностью на единицу веса.

В прочем, вернемся к теме. Отсчет нашей истории можно начать в 1967 году - тогда японская корпорация "Kawasaki Heavy Industries" выкупила лицензию у американской фирмы "Lycoming Engines " на производство газотурбинного двигателя серии T53-L-11 (ими оснащался американский вертолет UH-1H "Хьюи"), с номинальной мощностью в 1100 л.с. Основной целью покупки данных двигателей была разработка линейки современных боевых японских вертолетов отечественной разработки.

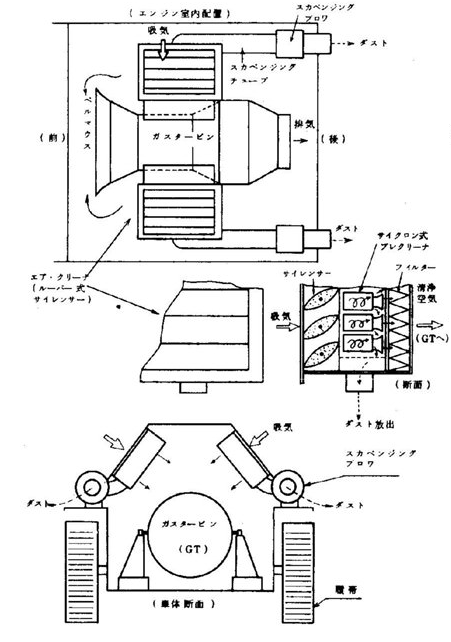

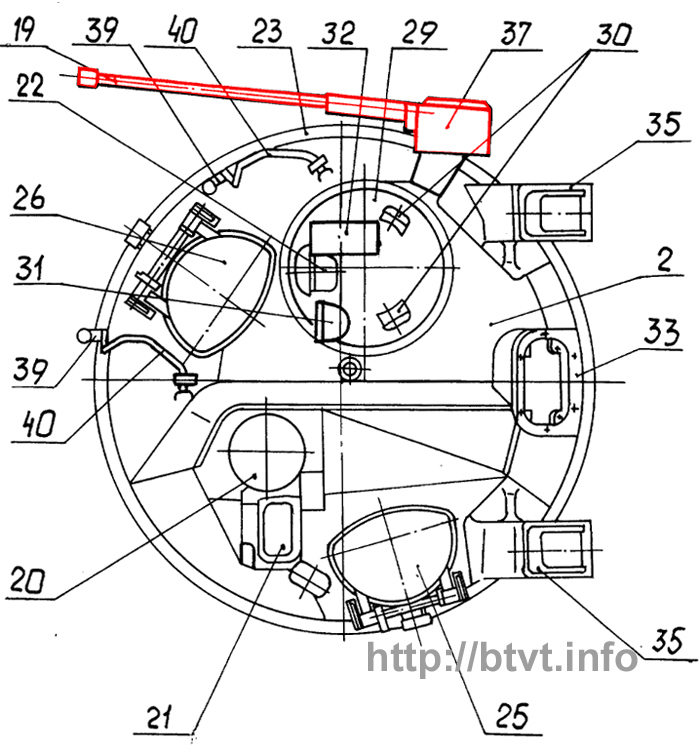

(ГТД Т-53 в разрезе.)

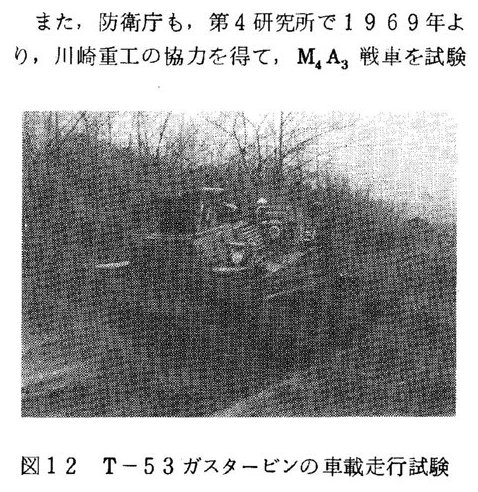

После подробного изучения полученной документации и характеристик, в Японии интерес к данному двигателю возник не только у ВВС, но и у других родов войск, в частности у сухопутных, и даже морских сил, но, по понятным причинам, программы исследования применения ГТД у ВМФ и ВВС ССЯ (Сил Самообороны Японии) в рамках данной статьи мы касаться не будем, и вернемся в нашем повествовании к наземным разработкам. В том же году (1969) на базе 4-го Научно-Исследовательского Института Наземного Оборудования Министерства Обороны была инициирована программа исследования перспективности применения ГТД в наземной технике. Понятно, что в силу экономических причин - высокой стоимости производства и эксплуатации ГТД речь главным образом шла о оснащении ими танков. Рассматривалась возможность применения ГТД в прототипе танка нового поколения, в дальнейшем известного нам как Type 74, появление СУ (силовой установки) подобного типа в поле зрения японских конструкторов удачно совпало с активной стадией разработки танка. Базой для исследования послужил отслуживший свое старичок "Шерман" модификации M4A3 (264 M4A3 были получены от США в процессе формирования Сил Самообороны Японии в 1954 году), серьезно переделанный под установку ГТД T-53.

(Схема МТО экспериментального "Шермана")

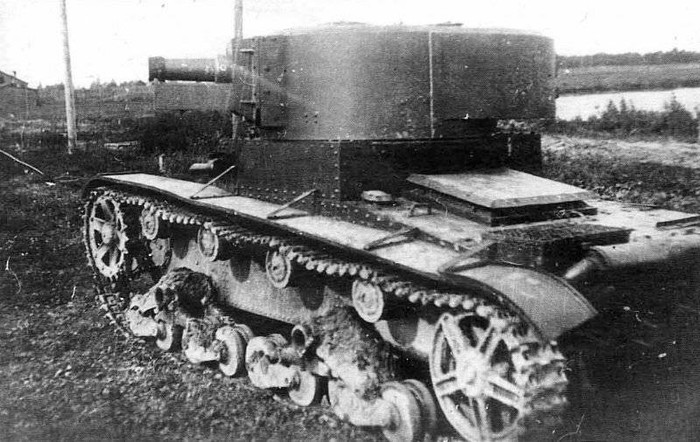

Помимо возросших размеров самой силовой установки, не менее серьезно возросли размеры системы охлаждения и новой усиленной коробки, способной "переваривать" кратно возросшую мощность и крутящий момент. Все элементы физически было невозможно установить в штатном МТО (моторно-трансмиссионном отделе) Шермана, и оно (МТО) было переделано в сторону увеличения объема. Бронелисты крыши МТО были установлены своеобразным "домиком", отображенным в схеме. Данное решение серьезно ограничило градусы вращения башни в задней полусфере, что создавало некоторые неудобства в эксплуатации прототипа, в дальнейшем в целях удобства проведения испытаний было принято (возможно роковое) решение демонтировать башню. Уже по результатам первых испытаний закономерно отмечались кардинально возросшие динамические характеристики танка. Цикл испытаний проводился с 1969 по 1971 год, за это время в общей сложности было проведено 6 испытательных заездов разных версий прототипа.

К сожалению, во время последнего испытательного заезда произошла трагедия - "Шерман", и без того склонный к опрокидываниям, получив в свое распоряжение еще менее сбалансированный центр тяжести и неуемную мощь ГТД перевернулся в ходе испытаний. Не будь демонтированная массивная башня, танк во время аварии возможно уперся бы ею в землю, и трагедии удалось бы избежать, но история, как мы знаем, не терпит сослагательного наклонения. В результате аварии главный инженер проекта, сидевший в тот момент за рычагами управления танка, погиб.

(Сохранившаяся фотография экспериментального Шермана, датируемая 1969 годом, вид сзади. Башня уже демонтирована. Хорошо видно переконструированное МТО.)

Гибель главного инженера проекта, как и сам факт трагедии с человеческими жертвами, сильно подорвали ход разработки. В результате проект разработки японских танковых ГТД сначала был заморожен и отложен на определенный срок, а затем и вовсе закрыт. Япония предпочла путь турбодизелей облегченной архитектуры.

Как показали время и общемировая практика эксплуатации танков с ГТД, данная СУ (силовая установка) не оправдала возложенных на неё надежд - ГТД мало того, что требует дорогого и высокотехнологичного цикла разработки, так еще и при равной мощности с турбодизелем будет стоить в 8-10 раз дороже производстве и иметь до 40% больший расход топлива. Все, даже перспективные танковые проекты оснащены турбодизелями, пусть и современной архитектуры. Теоретически возрождение интереса танкостроителей к ГТД в рамках уникальной ситуации и в не столь отдаленном будущем вполне возможно, особенно на базе рассмотренной в нашей статье японской школы танкостроения - строго лимитированная масса танка и по сей день остается серьезной проблемой для конструкторов, не смотря на то, что лимит растет чуть ли не каждый год. Высокий уровень технологий вкупе с экономической обеспеченностью страны вполне позволит Японии применить ГТД в серийном танковом производстве, если по какой-то причине их перестанут устраивать великолепные, даже по сегодняшним меркам, турбодизеля, примененные в танках Type 90 и Type 10. Пока же к этому нет никаких предпосылок, и на мой личный взгляд, если у кого и есть реальный шанс успеть сместить турбодизель в БТТ (бронетанковой технике) еще на нашем веку, так это у электромотора.

История «Буратино»

История «Буратино». Тяжелая огнеметная система ТОС.

История тяжёлой огнемётной системы «Буратино» началась в 70-е годы прошлого века. В 1969 году начальником химических войск был назначен Пикалов В. К. Владимир Карпович, в прошлом артиллерист, мечтал, как он сам рассказывал, иметь в составе химических войск артиллерийскую огнеметную систему. В начале 70-х годов он посетил «ТулгосНИИточмаш» (ныне АО «НПО «СПЛАВ») в г. Туле. К этому времени «ТулгосНИИточмаш» был известен как головной разработчик РСЗО «Град», принятой на вооружение СА в 1963 году. Полным ходом на предприятии велись работы по созданию РСЗО «Град-1» и «Ураган». В ходе встречи была достигнута договоренность о разработке «ТулгосНИИточмаш» аванпроекта по созданию облика РСЗО для химических войск.

В августе 1972 года работа была завершена. Заказчику была предложена система залпового огня с максимальной дальностью стрельбы три км и в составе боевой машины на шасси танка Т-72, транспортно-заряжающей машины и неуправляемых реактивных снарядов в снаряжении с зажигательной смесью.

Почему «Буратино»? Вероятнее всего потому, что снаряд этой системы имел очертания боевой части с выступающим взрывателем, как и свой длинный нос герой известной сказки Алексея Николаевича Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино».

Приборный состав боевой машины предложен исходя из условий обеспечения ведения стрельбы – как по видимым целям, так и стрельбы с закрытых, заранее подготовленных в топогеодезическом отношении огневых позиций без выхода экипажа из машины. Приборный состав БМ включал в себя лазерный дальномер, оптический прицел, датчики крена, уклона, баллистический вычислитель, силовые следящие приводы. Заказчиком по материалам аванпроекта было выдано положительное заключение.

Вместе с тем с учетом того, что на тот период практический опыт по использованию зажигательных смесей в конструкции боевой части реактивного снаряда отсут-ствовал, было принято решение о проведении ОКР (в объёме эскизного проекта) по созданию НУРС.

Головным разработчиком был назначен «ТулгосНИИточмаш». К работе были привлечены Люберецкий НИИ – по пороховому заряду ракетного двигателя, Уфимский НИИ – по зажигательным смесям, НИИПХ г. Сергиев Посад – по воспламенительно-разрывным зарядам. В ходе выполнения ОКР была проведена колоссальная работа по выбору оптимальных вариантов зажигательных смесей и воспламенительно-разрывных зарядов. По результатам проработок на испытания было представлено более 20 рецептур смесей и четыре варианта воспламенительно-разрывного заряда. Стендовые подрывы головных частей и летные испытания РС проводились на полигоне Министерства обороны с участием специалистов академии химзащиты. Завершались испытания четырьмя залпами из многоствольной баллистической установки по мишенному полю. Результаты испытаний подтвердили соответствие НУРС основным требованиям технического задания Заказчика.

На основании положительных результатов выполнения эскизного проекта по созданию НУРС в 1976 году было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР на проведение ОКР по созданию РСЗО «Буратино».

Транспортно-заряжающая машина на шасси автомобиля КРАЗ-255Б.

На БМ монтировался бронированный пакет от пуль и осколков с 30-ю направляющими для снарядов. НУРС был в снаряжении зажигательной смесью и имел максимальную дальность полёта 3500 м . Разработчиком БМ и ТЗМ было АО «ОМСКТРАНСМАШ», г. Омск (современное название), а НУРС – АО «НПО «СПЛАВ», г. Тула.

Активное участие в разработке НУРС принимали: Куксенко А. Ф., Минин В. А., Капчиц А. А., Сёмин В. Г., Пронин В. М. (АО «НПО «СПЛАВ»), Спорыхин А. И., Калинкина Ж. Ф. (АО «ФНПЦ «НИИ Прикладной химии»), Зимоха Ю. А. (ФГУП «ФЦДТ «СОЮЗ). Система успешно прошла все испытания. Однако на вооружение РА (СА) не была принята в связи с недостаточной эффективностью.

Однако на этом история создания системы «Буратино» не закончилось. Важной вехой в совершенствовании снаряда к системе стало проведение в 1985 году испытаний снарядов с новым составом наполнения боевой части в рамках НИР «Огниво». Впервые в снаряде РСЗО была применена термобарическая смесь, которая и дала новую жизнь системе «Буратино».

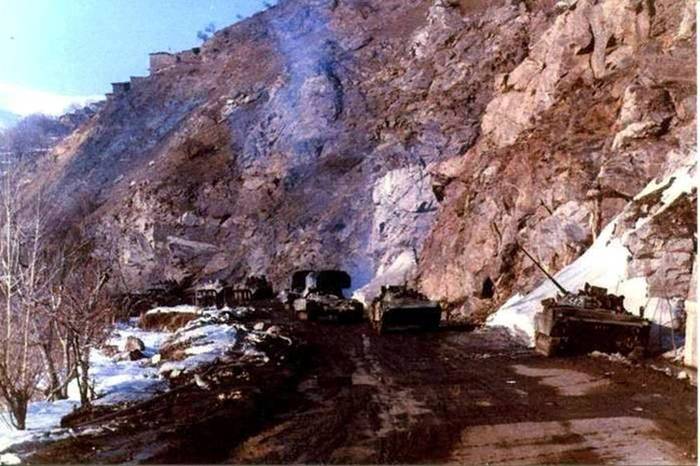

Большой успех к системе «Буратино» пришёл во время вывода советских войск из Афганистана. Тогда Минобороны СССР была заказана большая партия НУРС к системе «Буратино» в снаряжении боевой части как зажигательной, так и новой термобарической смесью. По отзывам афганских военачальников, нет ничего страшнее снарядов системы «Буратино».

ТОС-1 «Буратино» в Афганистане.

ТОС-1 «Буратино» в Афганистане.

БМП-2 прикрывают ТОС-1 «Буратино» в Афганистане.

Эффект действия РС ТОС.

Текст выше по Минин Владимир Александрович, начальник сектора АО «НПО «СПЛАВ», Куксенко Александр Фёдорович, начальник отдела (ныне пенсионер) АО «НПО «СПЛАВ». «История успеха».

ТОС-1А «Солнцепек»

Несмотря на высокую эффективность ТОС-1 «Буратино» при действии по всем типам целей их недостатком была недостаточная дальность – 3500 м для зажигательной и всего 2700 м для термобарической боевой части.

Недостаточная дальность применения ТОС-1 «Буратино» не позволяла боевой машине оставаться недосягаемой для огня (в частности танкового) противника.

Дальнейшим развитием НУРС стало увеличение его дальности полёта и повышение мощности боевой части. Эти работы были реализованы в ОКР «Солнцепёк», которая была завершена в 2001 году, а в 2003 году завершена ОКР «Балобан». На вооружение РА было принято сразу четыре НУРС (два в снаряжении боевой части модернизированным термобарическим составом и два – дымозажигательным составом).

Максимальная дальность полёта снаряда составила 6000 м . Так как увеличилась масса и длина у новых снарядов, то пришлось дорабатывать и боевую машину. Увеличилась длина направляющих, а их количество уменьшилось с 30 до 24 штук. Система получила наименование «Тяжелая огнемётная система ТОС-1А». ТОС-1А принята на снабжение войск РХБЗ приказом Министра обороны №445 в декабре 2003 года. Этим же приказом функции генерального заказчика были возложены на Управление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.

Боевая машина системы ТОС-1А. Общий вид

Между ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» был весьма любопытный проект, показывающий, что потенциал ТОС еще далеко не реализован - ТОС-1М.

ТОС-1 имела существенный недостаток – отсутствие средств самообороны, в момент развертывания и стрельбы машина становилась практически беззащитной от оружия ближнего боя, любой РПГ запущенный душманами мог превратить машину и ближайшее ее окружение в выжженный напалмом участок. В ходе опытной эксплуатации в Афганистане ТОС-1 прикрывали БМП-2. Но в условиях массовой эксплуатации прикрытия может быть далеко не в каждом случае, созданная позднее боевая машина огнеметчиков на базе танка объект «564» также не обладала достаточной огневой мощью.

Устанавливалась 30 мм пушка, пулемет, тепловизионный прицел и 24 дальнобойные ракеты с термобарической боевой частью. Также планировалась установка КАЗ.

ТОС-1М с дополнительным пушечным и пулеметным вооружением для самообороны.

Рассказы об оружии. Танк БТ-7А: трижды неудачная попытка.

Отвлечемся немного от статьей по ленд-лизу...

В действительности идея создания БТ-7А была дважды хорошей. Но не без нюансов.

Вообще, уже в середине 30-х годов прошлого века военачальники и инженеры РККА пришли к выводу, что с артиллерийским вооружением танков надо что-то делать. Непосредственным инициатором довооружения выступил небезызвестный нам «стратег» Тухачевский, который и предложил идею вооружения легких танков Т-26 и БТ-7 орудиями калибром 76 мм или динамореактивными пушками Курчевского.

Как известно, пушки Курчевского «не зашли», а вот идея установки более мощного орудия и превращение легкого танка в танк артиллерийской поддержки прижилась.

И здесь стоит сделать маленькое отступление с экскурсом в историю и стратегию.

Напомню, что в те годы бить врага РККА планировала малой кровью и на его территории. На деле все вышло несколько иначе, но артиллерийские танки планировались именно как танки поддержки наступления. И это станет ясно чуть ниже, когда начнем разбирать саму идею перевооружения.

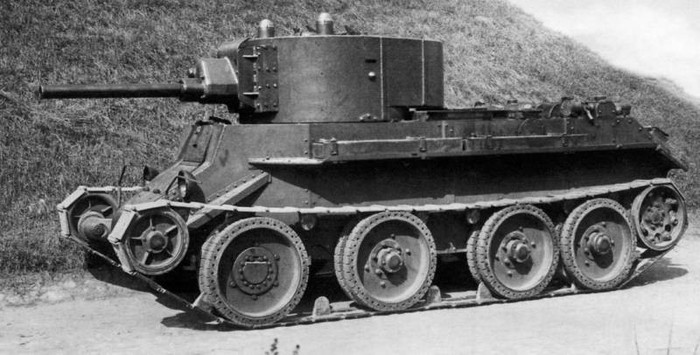

А идея была такова: установить на БТ-7 новую башню с 76-мм короткоствольным орудием. Почему именно короткоствольным? Все просто: длинноствольных пока не было в обозримом будущем в такой степени готовности «бери и ставь».

Из имевшихся на то время орудий, пригодных для установки на танк, в серийном производстве существовали только КТ-28 и ПС-3.

Но ПС-3 в серию не пошла, поскольку реально была «прыжком через голову». Об этой интересной разработке можно с удовольствием прочитать вот здесь, а мы отталкиваемся от того, что единственным подходящим вариантом оказалась КТ-28.

Почему вдруг потребовался калибр 76-мм, если любой танк того времени спокойно «брали» 45-мм пушки советских танков?

При длине ствола всего в 16,5 калибров, начальная скорость 7-кг осколочно-фугасного снаряда пушки КТ-28 составляла 262 м/с, шрапнельный 6,5-кг снаряд вылетал со скоростью 381 м/с.

Это однозначно не для танков. Ну может, самым легким снаряд с такими характеристиками был опасен. А вот пехота, дзоты, доты, артбатареи, минометные батареи – вот это явные цели для этого орудия.

Более тяжелый снаряд, который однозначно давал больше осколков, чем 45-мм собрат, был реально более целесообразен для использования против вышеперечисленного списка.

Особо подчеркну – именно в наступлении.

Вот так, собственно, КТ-28 получила прописку пусть и в качестве временной меры до появления в серийном производстве более мощных артсистем. Правда, более мощные пушки в 30-е годы так и не появились, и КТ-28 устанавливалась на все тяжелые танки Т-35 и большую часть средних Т-28.

Возвращаемся к БТ-7А.

Первый опытный образец БТ-7А сдали, как было положено в то время, к 1 мая. Второй — к 7 ноября 1934 года.

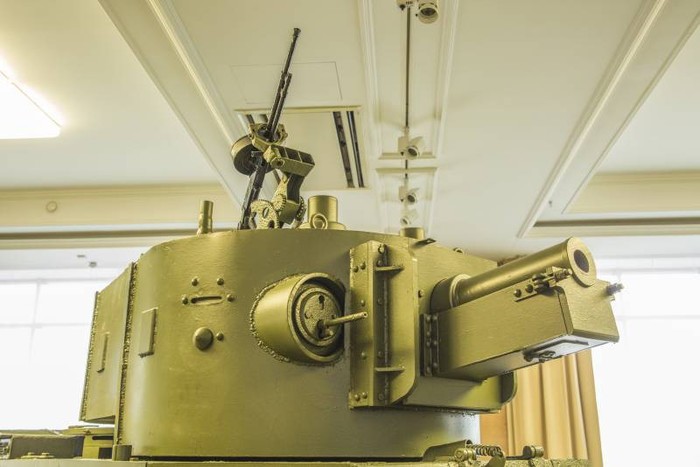

На этих танках была установлена оригинальная по конструкции башня в форме эллипса со скошенной крышей. В нише башни размещалась укладка барабанного типа на 18 снарядов и (!) радиостанция.

Башня получилась весьма похожей на главную башню Т-28/Т-35, но нет, это совершенно другая разработка.

Справа от пушки размещался пулемет ДТ в шаровой установке. Ещё один ДТ устанавливался в лобовом листе корпуса в качестве курсового.

Машины были отправлены на испытания, которые показали совершенно неудовлетворительные характеристики танков. Боевое отделение оказалось слишком тесным даже для экипажа из трех человек, боезапас в 18 снарядов был явно недостаточным, масса танка существенно увеличилась, соответственно, упала скорость.

Работы были приостановлены, до осени 1934 года. Что произошло? А прошли испытания артиллерийского танка Т-26-4, которые закончились еще большим фиаско. Но по итогам всех испытаний было принято решение установить на БТ-7А второй вариант башни для Т-26 (КТ-26) с пушкой КТ-28.

И внезапно получилось.

Перед установкой на БТ-7 в конструкцию башни внесли несколько изменений, усилив крышу, доработав башенный погон и предусмотрев установку кормового пулемета.

Боекомплект был значительно увеличен и составил 50 выстрелов и 3339 патронов к пулеметам ДТ. Наведение орудия на цель осуществлялось как с помощью телескопического прицела ТОП или перископического прицела ПТ-1.

Танк получил обозначение БТ-7А и в середине октября 1935 г. пошел на испытания.

В целом все получилось: ходовые характеристики остались практически на уровне серийного БТ-7, а огневая мощь увеличилась.

Но к тому времени Т-28 и Т-35 уже пошли в серию, а БТ-7А оказался в роли догоняющего. Только в середине 1937 года была выпущена серия для войсковых испытаний. Однако, танк БТ-7 уже имел к тому времени устоявшуюся репутацию хорошей машины, то и БТ-7А был воспринят в войсках положительно.

На Харьковском паровозостроительном заводе с августа 1937 по январь 1938 года было собрано 155 машин. Военная приёмка приняла 122 танка, так как остальные находились в ожидании орудий КТ-28, выпуск которых прекращался. За весь 1938 год удалось получить только 10 пушек, что довело количество принятых машин до 132.

Судьба остальных невооруженных БТ-7А не совсем понятна. Скорее всего, их переделали в обычные БТ-7, благо, в конструкцию башни была заложена возможность замены 76-мм пушки на 45-мм.

Далее снова начали думать, «что делать?». КТ-28 с производства снята, ПС-3 в серию не пошла. Был вариант с полуавтоматическим танковым орудием Л-10. Пушка была выпущена небольшой серией и ей даже перевооружили какое-то количество танков Т-28.

Был даже поднят вопрос об оснащении этим орудием Т-35, но из-за отсутствия существенных преимуществ перед КТ-28 от этой идеи быстро отказались. Автобронетанковое управление РККА в начале 1938 г. выдало новое задание на разработку танковой пушки.

Так получилось на выходе «новое» орудие Л-11, которое представляло собой все то же Л-10 с увеличенной длиной ствола и усиленным казенником. Соответственно, со всеми же недостатками Л-10.

Пушка в серию не пошла, тем более, что на испытаниях выявились такие дефекты, которые не позволяли безопасно эксплуатировать орудие.

БТ-7А остался без орудия.

Последней попыткой все-таки дать армии танк артиллерийской поддержки стало рассмотрение возможности установки грабинской Ф-32.

Кстати, мог бы получиться вполне себе хороший вариант.

Грабин использовал в своём проекте качающуюся часть дивизионной пушки Ф-22 образца 1936 г. с укороченным стволом. При сравнении Л-11 и Ф-32 выяснилось, что Ф-32 имеет более низкую стоимость, при высокой надежности, скорострельности, и хороших баллистических показателях.

При её производстве использовались недефицитные материалы, а совместимость многих узлов с пушкой Ф-22 позволяло быстро наладить серийное производство Ф-32.

Испытания, проведенные на БТ-7А, полностью подтвердили высокие показатели грабинской пушки. Но…

Увы, но установка Ф-32 все-таки потребовала башни большего размера. Несмотря на сложности с установкой и работой расчета, БТ-7А с пушкой Ф-32 в сентябре 1939 года успешно прошел полный цикл испытаний. Работа орудия была признана полностью удовлетворительной и пушка Ф-32 была рекомендована к установке на советские танки. В том числе, и на БТ-7.

А в январе 1940 года Ф-32 была принята на вооружение.

И БТ-7А снова остался без орудия!

От переоснащения старых танков пушками Ф-32 отказались в пользу реализации на новых танков КВ и Т-34.

И здесь таилась небольшая, но «засада».

Может, не самые лучшие, но уже проверенные, в том числе и боем, БТ-7, Т-26, Т-28 просто взяли, и отправили в отставку. Сделав ставку на новые модели, которые толком еще и не начали к тому моменту выпускать. А когда начали выпускать серийно КВ и Т-34, то эти новые танки естественно, имели полный набор «детских болезней».

И это как бы нормально.

Не нормально было то, что на устранение многочисленных недостатков и полноценное освоение в производстве ушло время, более того, время драгоценное в условиях начавшейся войны.

Можно сказать, что модернизационный потенциал освоенных в производстве и проверенных боями еще в 30-х годах БТ, Т-26 и Т-28 не был использован. И в этом есть смысл. Совершенно напрасно было отбрасывать пусть и не совсем новую технику.

Кстати, вермахт прекрасно продемонстрировал, как надо использовать трофейные танки.

Идея как танка артиллерийской поддержки (реализованная американцами), так и САУ на базе БТ-7 была бы вполне реализуемой и полезной.

Всего-то надо было бы по-хорошему сменить свечную подвеску и «гитары» Кристи на более совершенную, оснастить танк более просторной башней реально под 76-мм пушку, а после усилить бронирование до 40-50 мм. И башенку для командира с приборами наблюдения.

Вкупе с 76-мм пушкой Ф-32 или Ф-34 могла бы получиться весьма полезна машина реальной огневой поддержки. Неважно в принципе, что это было бы, артиллерийский танк, САУ, противотанковая установка, важен факт возможности массового выпуска и последующего наличия в частях.

Понятно, что ничего сделано не было по ряду причин, не научились к началу войны принимать выверенные решения и перевооружать армию без потери боеспособности. Наглядных примеров валом, истории с принятием на вооружение КВ и Т-34 до воспоминаний Покрышкина, как в ВВС заходили МиГи.

Идея поэтапной модернизации только витала в воздухе, а реально этому научила только война.

Говорить о боевом применении БТ-7А сложно, поскольку довольно небольшое количество этих танков было разбросано по всем военным округам.

Очень неплохо БТ-7А показали себя в Зимней войне, то есть, в тех условиях, для которых эти танки разрабатывались. Поддержка наступающей пехоты.

В период с 30 ноября 1939 г. по 13 марта 1940 года шесть артиллерийских танков из состава 1-й лтбр активно использовались для огневой поддержки наступающих танков и пехоты, а также для стрельбы по ДОТам финнов и контрбатарейной борьбы.

Интересно, что все 6 машин в ходе боёв получили боевые повреждения (4 повреждены артиллерией и 2 подорвалось на фугасах), но все они были отремонтированы и вновь возвращены в действующую армию.

На момент начала Великой Отечественной в РККА числилось 117 танков БТ-7А. Понятно, что далеко не все находились в боеспособном состоянии, но тем не менее, танки числились. Точное количество танков БТ-7А, находившихся в приграничных округах накануне войны с Германией, сейчас вряд ли удастся установить.

Не менее сложно найти какие-либо подтверждения об участии танков в боях, и тем более, о результативном участии. Не до статистики было, увы.

Если судить по немецкой хронике, фактически все БТ-7А были потеряны в первые дни войны.

Тактико-технические характеристики

Боевая масса: 13,5 тонн

Экипаж: 3 чел

Длина: 5,6 м

Ширина: 2,2 м

Высота: 2,4 м

Бронирование

лоб корпуса: 20 мм

лоб башни: 15 мм

борт корпуса: 10 мм

корма корпуса: 10 мм

крыша: 10 мм

днище: 6 мм

Вооружение:

Пушка 76-мм с б/к 50 снарядов, 2 х 7,62 мм пулемета ДТ с б/к 3339 патронов

Двигатель: М-17Т, карбюраторный, мощностью 400 л.с.

Запас хода по шоссе:

на гусеницах 250 км

на колесах 500 км

Максимальная скорость по шоссе:

на гусеницах 62 км/ч

на колесах 86 км/ч

Сегодня танк БТ-7А, представленный на фото, можно увидеть в Музее военной техники УГМК в Верхней Пышме.

© Роман Скоморохов

Важная дата в истории танкостроения. 17 февраля 1961 г. Прекращение работ по тяжелым танкам в СССР.

Важная дата в истории танкостроения. 17 февраля 1961 г. Прекращение работ по тяжелым танкам в СССР. Начало работ по Т-64, ракетным танкам и БМП-1.

17 февраля 1961 г. ЦК КПСС и СМ СССР выдали постановление, в соответствии с которым работы над тяжелыми танками с артиллерийским ствольным оружием («Объект 277» от ЛКЗ, «Объект 770» от ЧТЗ) были прекращены. После прекращения работ над тяжелыми танками конструкторские бюро ЧТЗ и ЛКЗ были ориентированы на разработку средних танков с управляемым оружием. Получилось ряд интересных, но не жизнеспособных проектов - «Объект 287», «Объект 288», «Объект 772», «Объект 775» (экипаж из 2-х человек в башне, новаторские решения по защите, включая первую универсальную конструкцию ДЗ).

Единственным серийным результатом ракетной эйфории стало принятие на вооружение Советской Армии истребителя танков ИТ-1 с ПТРК «Дракон», который прослужил недолго. Последним из тяжелых танков стал Т-10М, но и он производился только до 1965, хотя 10-ки достойно прослужили до 1993 года.

Также 17 февраля 1961 г. постановлением ЦК КПСС и СМ СССР были прекращены работы по среднему танку «Объекту 430» и начато его переконструирование, обеспечивающее установку на нем современного пушечного вооружения, повышение средней скорости до 45 км/ч, а также усиление его противоатомной и противокумулятивной защиты. В результате появился «Объект 432» - танк Т-64. Первый в мире танк с комплексной комбинированной защитой. По уровню защиты объект «432» значительно превосходил всех современников – М60, «Чифтен» и прочих.

Комплексная комбинированная защита танка Т-64 состояла из:

- броневой стали, в основном воспринимающей (разрушающей) бронебойные и подкалиберные снаряды;

- противокумулятивных струегасящих материалов больших толщин, существенно уступающих по прочности стали, значит, значительно более легких;

- специальных антирадиационных материалов, обеспечивающих, в сочетании с остальными элементами, биологическую защиту.

Созданный танк по научно-техническому исполнению и достигнутым показателям ТТХ представляет собой качественный скачек в отечественном танкостроении.

Также постановление от 17 февраля предусматривало специальной боевой машины пехоты, результатом стало создание первой в мире машины в данном классе – БМП-1.

И сейчас эти машины и разработки на их базе и определяют облик вооруженных сил постсоветских и многих зарубежных стран. Ничего принципиально нового не придумали, или не запустили в серию.

Sturmpanzer IV: немецкая САУ с чешской пушкой

Немецкая самоходная артиллерия Второй мировой отличалась широким разнообразием. Одним из ее подвидов были штурмовые самоходки. На последние, как происходит из названия, возлагалась задача по уничтожению вражеских укреплений и скоплений живой силы. Для этих целей, боекомплект подобных САУ состоял из осколочно-фугасных боеприпасов, малоэффективных против бронетехники. Да и сами орудия были рассчитаны на максимальные разрушения, а не поражение брони. Сегодня мы поговорим об одном из самых известных представителей подобных машин.

"Первый прототип будущего Sturmpanzer IV"

Сразу оговоримся о названии. Официальное наименование машины – Sturmpanzer IV, которое сами немцы предпочитали сокращать до «StuPa”. А «Brummbar» (нем. – «Ворчун») - это наименование боевой единицы в среде иностранных разведок, которое «прилипло» к «Штурмпанцеру» уже после войны. Причем, это предпочитали «переводить» как «Медведь Гризли», что есть ошибкой.

Рождение «Ворчуна»

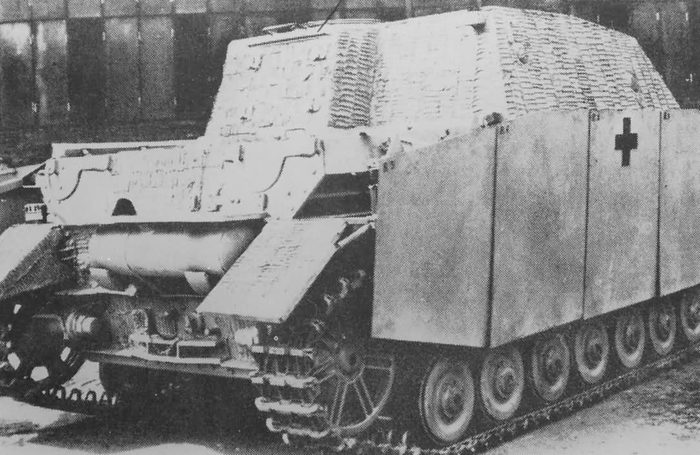

"Машины первой серии отличало отсутствие оборонительного вооружения и прибор наблюдения механика-водителя, подобный таковому на Pz.Kpfw VI Tiger"

К 1942 году стало ясно, что парк имеющихся штурмовых САУ, несмотря на преимущества, не мог похвастаться внушительной защищенностью. К тому же, постепенное распространение «Тигров» и «Пантер» позволяло освободить шасси устаревающих танков Pz.Kpfw III и Pz.Kpfw IV для создания новых самоходок. К концу года военные представили свои требование инженерам компании Alkett: машина должна была нести на себе 15-сантиметровую гаубицу и обладать лобовой броней в 100 миллиметров.

"Серийные Stuempanzer IV первой серии с бортовыми экранами (Shurzen)"

Новая самоходка основывалась на шасси танка Pz.Kpfw IV – ходовая часть, мотор и трансмиссия остались без изменений. Все новшества находились выше. САУ получила бронированную рубку, собранную из наклонных листов. Лобовая деталь толщиной в 100 мм обладала конструктивным наклоном в 38 градусов. Борта обладали толщиной лишь в 50 мм, что уже не было серьезным аргументом.

"Машина третьей производственной серии. Эти САУ отличает отсутствие смотровой амбразуры механика-водителя, которую заменили перископическим прибором. Также, с этого периода на Sturmpanzer IV стали наносить циммерит"

Основным орудием Sturmpanzer IV стала чешская 150-мм гаубица StuH 43 L\12. При этом единственным типом снарядов в боеукладке из 38 выстрелов, был осколочно-фугасный, что делало нежелательной встречу «Ворчуна» с танками противника. Наводчик орудия использовал прицел Sfl.Zf. 1А и панораму RbI.F.36. для стрельбы с закрытых позиций.

"Представитель последней производственной серии. Их можно отличить, среди прочего, по опорным каткам без обрезинивания"

Изначально машина не имела никакого оборонительного вооружения, что делало ее уязвимой для пехоты противника. Но на последующих версиях это исправили, установив курсовой (а позже – и зенитный) пулемет. Ранние «Ворчуны» ограничивались амбразурами в бортах рубки для стрельбы из штатных ПП MP-40.

"В "Штурмпанцерах" четвертой серии, наконец, появился курсовой пулемет, а конструкция рубки упростилась, лишившись горизонтального наклона бортовых листов рубки"

Масса САУ превышала 28 тонн, на фоне которых 265-сильный Maybach HL120 TRM, выглядел блекло. Машину отличала скверная проходимость и скорость по пересеченной местности (24 км\ч), а запас хода составлял лишь 130 километров, что значительно сокращало стратегическую полезность машины.

"Бруммбар" в пункте сбора поврежденной техники. На этой машине опорные катки ранние соседствуют с поздними (без обрезинивания), что вполне типично - этот узел был одним из слабых мест машины."

Изначально, экипаж Sturmpanzer IV состоял из четырех человек, но впоследствии заряжающему добавили помощника. Эта мера не кажется лишней, учитывая раздельное заряжание, и массу выстрела в 43 килограмма.

"Машины 216-го батальона штурмовых танков во время операции "Цитадель". Курская дуга, 1943 год"

Первые Sturmpanzer IV были готовы уже в мае 1943 года. Однако, нехватка ресурсов и загруженность более актуальными конструкциями, не позволяли развернуть полноценное производство. Лишь к ноябрю выпуск «Ворчунов» был налажен полную силу.

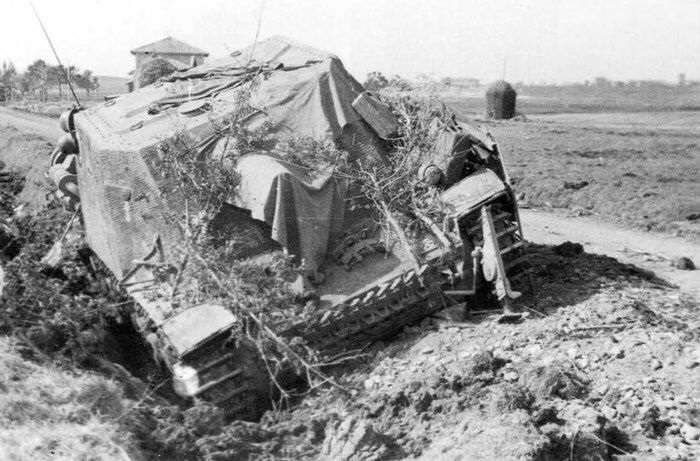

"Италия, 1944 год. Машина из 216 батальона. Судя по четырем запасным каткам на корме, машина относится к третьей серии"

До марта 1945 года было собрано 368 самоходок Sturmpanzer IV, которые разделяют на производственные серии. Первые 52 машины основывались на шасси Pz.Kpfw IV Ausf. G, еще 8 «Штурмпанцеров» было переделано из более ранних модификаций. Позже их модернизировали до стандартов второй серии. Ее отличало шасси новой «четверки» Ausf.H, отсутствие люка наводчика и вентилятор в боевом отделении. Тогда машины получили циммеритное покрытие и увеличенный запас опорных, которые часто ломались. В третьей серии водитель Sturmpanzer IV получил перископический прибор наблюдения – вместо амбразуры Fahrersklappe 80, которая была уязвимым местом.

"На этой машине можно рассмотреть изгибы лобовой плиты рубки, от которых отказались лишь в последней модернизации Sturmpanzer IV"

Наиболее радикальные изменения внесли в четвертой серии. САУ получила курсовой пулемет в лобовой плите рубки, да и сама рубка лишилась передних изгибов бортовых листов и стала ниже. Командир получил новый люк, подобный таковому на StuG III Ausf.G, с зенитным пулеметом MG-34. Изменилась и подвеска, которая была слабым местом САУ – опорные катки лишились обрезинивания. Двигатель заменили на Maybach HL 120 TRM от последней версии Pz.Kpfw IV. Его мощность по-прежнему составляла 265 сил, а незначительные изменения касались общей надежности.

Brummbar в бою

Все машины были распределены по четырем батальонам штурмовых танков (Sturmpanzer-Abteilung 216, 217, 218, 219). Первым «посчастливилось» проявить себя машинам 216-го батальона на Курской дуге. Они были приписаны к 656 тяжелому противотанковому батальону (Schwere Panzerjäger Abteilung). «Штурмпанцерам» этого соединения удалось дойти лишь до Поныри. После батальон отошел на оборонительные позиции, что бы отразить советское наступление в районе Орла. По завершению Курской битвы 216-й батальон был переброшен в Италию, где нес службу в окрестностях Анцио с последующим отходом на север. Последние машины были брошены в долине По, и подорваны собственными экипажами.

"Британские солдаты осматривают уничтоженный "Штурмпанцер". Август, 1944 год"

Sturmpanzer Abteilung 219 изначально был развернут против советских войск в Будапеште, откуда части батальона отступили после освобождения Венгрии. 218-й батальон был создан на основе роты штурмовых танков спецназначения (z.b.V 218), которая «отличилась» при подавлении Варшавского восстания. Части подразделения были отправлены в Париж 20 августа 1944 года, где их след обрывается. Оставшиеся на Восточном фронте машины 218-го батальона были разгромлены в апреле 1945 года во время боев в Восточной Пруссии.

"Рим, 1944 год. В левой части лобовой плиты можно заметить открытую амбразуру для стрельбы из MP-40, которой приходилось ограничиваться экипажу до установки курсового пулемета"

Наиболее известны действия Sturmpanzer IV из 217 батальона, которые были развернуты в Нормандии, после высадки союзников летом 1944 года. Изначально батальон базировался в Графенвере (Германия), откуда выступил во Францию 24 июня 1944 года. Уже 18 июля основные силы были в Нормандии. За время марша многие машины страдали от поломок, и стали частично небоеспособными.

"Машина из z.b.V 218 во время подавления Варшавского восстания, 1944 год"

23 июля вторая рота 217 батальона была передана 21-й бронетанковой дивизии. Из доклада командира известно, что в его подразделении было лишь 11 САУ (из 14, положенных по штату), две из которых находились на ремонте. А к 30 июля осталось лишь 7 исправных машин и две поврежденных.

"Машина из 217 батальона во время Арденнского сражения"

6 августа 13 «Бруммбаров» из 217-го батальона поддерживали действия 89 пехотной дивизии. К 10 августа 2 машины были безвозвратно потеряны, а 10 «Штурмпанцеров» были переданы танковой дивизии «Гитлерюгенд». К тому моменту лишь 5 из 10 поврежденных Sturmpanzer IV были отремонтированы. А после боев 10-16 августа исправными были лишь 17 штурмовых танков.

"Подбитый Sturmpanzer IV из 216 батальона, потерянный в ходе операции "Цитадель". 1943 год"

Последние бои остатков 217 батальона проходили на одном фронте в Нормандии, где большинство подразделений попали в Фалезский котел. Машины, которым удалось вырваться, частично принимали участие в Арденнском наступлении. Но там последним «Штурмпанцерам» не удалось продвинуться дальше Сент-Вита. Официальное окончание боевого пути 217 батальона случилось в Рурском котле, в апреле 1945 года.

Итоги

За неполные два года было создано немногим более 300 единиц Sturmpanzer IV. Эти машины применялись на всех фронтах Второй Мировой до ее последних дней. Машины первых серий, несмотря на внушительное бронирование, не могли защититься от пехоты противника, что было решено установкой курсового пулемета. Наибольшую ценность Sturmpanzer IV принес в городских боях, где 150-мм гаубица была кстати. Тем не менее, низкая надежность, недостаточная динамика и проходимость, существенно ограничивали применение этих машин.

"Один из сохранившихся образцов в музее г. Сомюр. По наличию курсового пулемета и упрощенной лобовой детали легко определить машину четвертой серии"

После войны часть машин была исследована союзниками и советскими военными, после чего они заняли место в музеях. До наших дней сохранилось четыре САУ: во французском музее в г. Сомюр, в музее города Мюнстер (Германия), в подмосковной Кубинке и в США – в артиллерийском музее Форт-Силл. Остальные «Штурмпанцеры» были отправлены в лом.

Спасибо за внимание!

Объект 490А «Бунтарь»

Работы по новому харьковскому танку официально велись с начала 1980-х годов под руководством Н.А. Шомина, главного конструктора ХКБМ. Инициативные же работы по новому среднему танку 80-х годов НСТ-80 начались еще раньше, с 17.08.1977 года, когда была сформирована группа конструкторов утвержденная Н. А. Шоминым.

Компоновку перспективного танка была представлена двумя проектами – разрабатываемый Е. А. Морозовым с конца 70-х годов двухместный «Объект 490» и «Объект 490А» с экипажем три человека, низкопрофильной башней и вынесенным вооружением, разработку которого отстаивал Ковалюх Вадим Романович, возглавлявший в КБ отдел систем вооружения, заместитель главного конструктора ХКБМ.

Компоновка «Объект 490» Е. А. Морозова имела рискованное и требующее дальнейшей проработки решение, связанное с экипажем, состоящим из двух человек, что повышало требования к информационному обеспечению и средствам управления, при этом решения по автомату заряжания были лаконичные и не вызывающие проблемных вопросов. В танке «Объект 490А» несмотря на относительную простоту компоновки делалась ставка на еще не отработанные и требующие затрат времени на доводку перспективные решения по боекомплекту, связанные с зарядами изменяемой формы (ЗИФ).

25 апреля 1981

Нижний ряд: Протопопов И.Л., Ковалюх В.Р., Абрамов А.А., Кретов А.М., Герасимов В.Н., Портной В.Я.

Верхний ряд: Гнедаш Н.Ф., Бершов А.В., Пивнев А.И., Завадский А.М., Сахаров М.И., Баисов М.Я., Апухтин Ю.М., Риц А.Р., Царев В.В.

Компоновка

29.01.83. Был с Ковалюхом на деревянном макете машины с вынесенной пушкой, наводчик и командир сидят рядом. Посидел внутри и почувствовал, что вариант компановки, по всей видимости, получится. Бершов и Ковалюх почему-то считали, что я решу все вопросы по размещению аппаратуры. На макете я увидел, что ошибался в пультах управления. Их надо делать по-другому! Необходима единая панель, многие органы управления можно делать общими для обоих операторов - это обеспечивает размещение операторов рядом.

4.11.83. Документация на макет изделия почти вся выдана. Сделали деревянный макет, нашли много недостатков, нашу аппаратуру размещать практически негде. Говорил с Ковалюхом, он начал доказывать, что все будет обеспечено, но, на мой взгляд, необходимо просмотреть еще варианты компоновки.

Цитата из ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК СОВЕТСКИХ ТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ (дневник участника разработки танка «Боксер»).

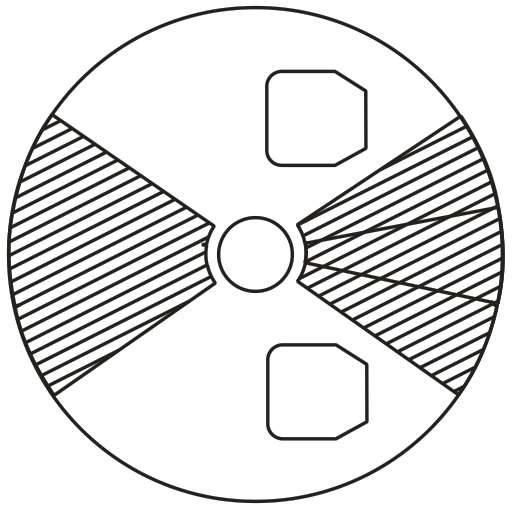

Танк имел низкопрофильную башню с вынесенным вооружением, водитель располагался слева (по ходу танка), справа от него размещался внутренний запас топлива объемом 1290 литров. Наводчик и командир размещались слева в башне друг за другом. Командир за наводчиком слева от пушки. Посадка и покидание танка обеспечивалось через люк в башне.

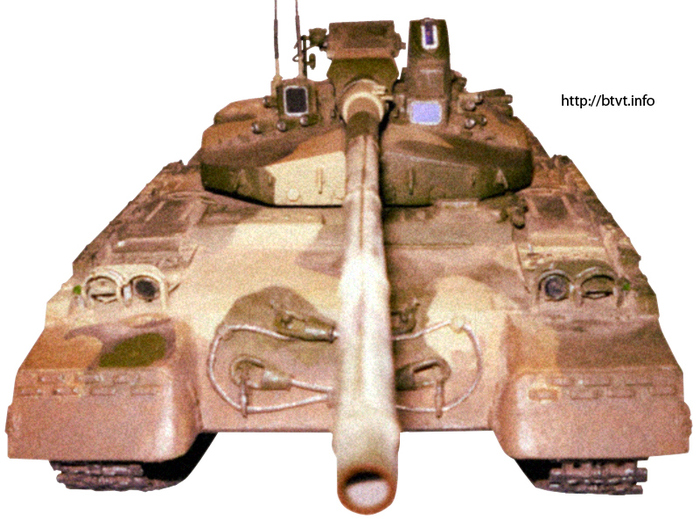

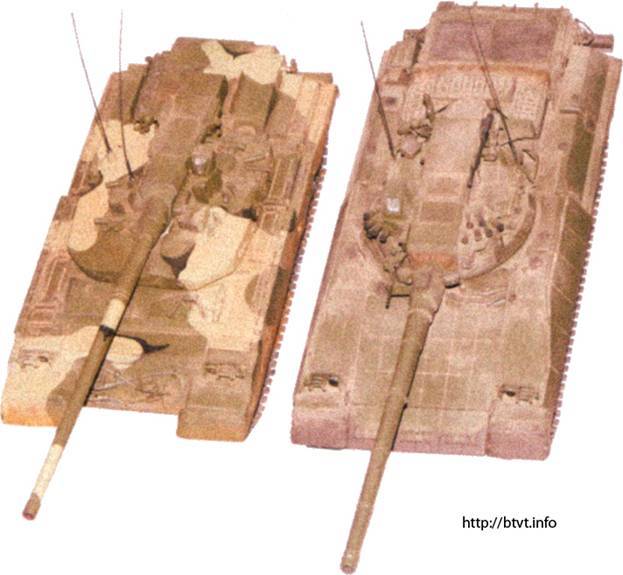

К 1982 году был изготовлен деревянный макет в натуральную величину танка «Объект 490А». В дальнейшем было изготовлено два опытных образца.

Вооружение состояло из 125 мм пушки повышенного могущества. Механизированная укладка занимала правую часть боевого отделения. Выстрелы размещались горизонтально в 5 рядов. Экипаж был отделен от элементов механизма заряжания перегородкой.

В качестве перспективы предполагалось применить новые решения по боекомплекту танка - выстрелы с зарядом изменяемой формы (ЗИФ). Такие выстрелы позволяли создать автомат заряжания с максимальной возможной плотностью использования внутреннего объема танка.

В 1984 году был разработан новый вариант компоновки танка «Объект 490А» в которой экипаж размещался по классической схеме. Наводчик слева, а командир справа в низкопрофильной башне. Автомат заряжания был изменен, боекомплект размещался в двух механизированных укладках в переднем и заднем секторе кабины. Выстрелы в лотках с системой фиксации размещались горизонтально. В центре кормовой части кабины размещался механизм подъема выстрелов, которые поступали в вынесенную установку вооружения через люк в крыше боевого отделения. Из укладок выстрелы поступали в кольцевой конвейер, расположенный под платформой экипажа. Боекомплект танка составлял 40 выстрелов.

Ставка в процессе проектирования делалась на нетрадиционную установку пушки и на боекомплект, основанный на так называемых «зарядах изменяемой формы». Эти заряды, собственно говоря, и погубили машину, несмотря на заложенные в нее прогрессивные решения по другим комплексам, потому что так и не появились вовремя. Это повлекло за собой коренную ломку конструкции автомата заряжания со всеми вытекающими последствиями. Цитата В. А. Григорян. ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ВЛАДИМИР ПОТКИН. ТАНКОВЫЙ ПРОРЫВ. Сборник статей. – Нижний Тагил: ООО Рекламно-издательская группа «ДиАл», 2013.

Огневая мощь

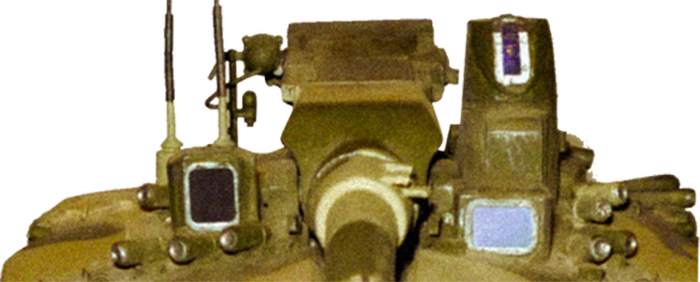

В танке «Объект 490А» применен принцип построения СУО на основе оптических сопряженных блоков с использованием волоконно-оптических устройств. Прицельный комплекс наводчика предполагалось выполнить в виде отдельно расположенного справа (по ходу танка) теле-тепловизионного модуля и дневного прицела с визуальным каналом непосредственно на месте наводчика.

Предполагалось, что прицельный модуль будет содержать теплотелевизионный блок, блок лазерного дальномера, канал наведения управляемого снаряда, который может быть сопряжен с блоком автоматического захвата и сопровождения цели. Это давало следующие преимущества: упрощение оптико-кинематической схемы, уменьшение входных окон и размеров приборов, дублирование огня с рабочих мест командира и наводчика танка, повышение точности связи прицелов с вооружением, улучшение компоновки боевого отделения, а также ремонтопригодности.

Волоконно-оптические устройства изначально также применялись для обеспечения статического обзора экипажа танка, преимущество таких устройств благодаря гибким жгутам-световодам могли обеспечить статический круговой обзор для командира без зон перекрываемых вынесенной установкой вооружения. Но на тот период реализовать потенциал оптико-волоконных систем не удалось – результаты испытаний показали, что в условиях дневного наблюдения макеты приборов имеют низкий предел разрешения и, как следствие этого, небольшую дальность опознавания цели. При проектировании нового варианта компоновки «Объект 490А» в 1984 г. и в дальнейших разработках применялись классические призменные приборы.

На иллюстрации слева ночной прицел наводчика с передачей изображения при помощи оптико-волоконного устройства. Справа дневной прицел наводчика и панарамический прицел командира за ним. По периметру башни оптико-волоконные приборы наблюдения.

На ходовом макете «Бунтаря» устанавливалась 125 мм пушка повышенного могущества, вынесенное размещение вооружения позволило обеспечить достаточно высокий, по советским меркам, угол склонения пушки - 8°. В качестве перспективы танкового вооружения в тот период рассматривалась пушка безгильзового заряжания с зарядами изменяемой формы. Разработкой с 1980 года занимался отдел № 31 ЦНИИ "Буревестник".

Ответственным исполнителем был назначен В.А. Галяутдинов. В октябре 1980 года тому же отделу № 31 доверили выполнить работы по НИР "Бунтарь" (головной исполнитель - предприятие п/я А-3530).

…

Так, в рамках тем "Содружество", "Бунтарь" и "Таран" были собраны образцы 125-мм танковой пушки безгильзового заряжания с изящным решением затворного узла и 152-мм пушки большой огневой мощи ЛП-81 и ЛП-83 …

Из книги АО "ЦНИИ "Буревестник" под названием "40 лет на страже Отечества и мира. 1970-2010 гг."

Вариант танка «Объект 490А» с выстрелами с ЗИФ и установкой перспективного КАЗ, 1984 год. Из-за размещения кольцевого конвейера под кабиной боевого отделения высота корпуса танка возросла. По сравнению с первоначальным вариантом сократилась длина кормовая часть кожуха вынесенного вооружения, один пулемет установлен на верхней части кожуха. Справа от дневного прицела наводчика планировалась установка РЛС интегрированной в СУО, разработки которой так и не увенчались успехом (см. - Построение танковой суо на базе рлс).

Проект танка с таким вооружением был разработан в 1984 году, но не изготовлялся в связи с принятием окончательного решения о переходе на калибр 152 мм. Таким образом, компоновка перспективного танка претерпела очередные изменения, в результате которых был создан танк «Объект 477», компоновка которого была утверждена в 1985 году. Из дневников Ю. М. Апухтина:

12.05.85. … Шомин, наконец, утвердил компоновку. Ковалюх добился, что конструкция автомата заряжания не кольцевая, а сзади замкнутый контур с подпиткой боеприпасами из корпуса. Посмотрим, что из этого получится.

По своей идеологии компоновка 1985 года была аналогична предложенной А. А. Морозовым в ходе работ над «Объектом 450» в 1973 г.

Модель танков «Объект 490А» и «Объект 477».

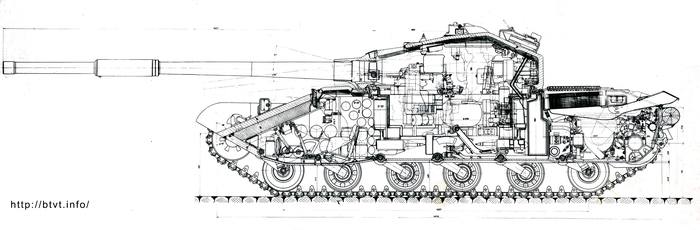

Ходовой макет танка «Объект 490А»

Источник - http://btvt.info/2futureprojects/490a.htm