Истории интересных людей. 37. Альпинист Максим Пешков

Череповчанин Максим Пешков серьезно занимается альпинизмом пять лет, возглавляет региональную Федерацию альпинизма и скалолазания. Спортсмен поднимался на вершины Кавказских, Хибинских и Крымских гор.

Почему людей тянет в горы, как ищут пропавших альпинистов, дорого ли заниматься этим спортом и кто такие «снежные барсы», рассказывает Максим Пешков.

— Альпинизм все популярнее среди молодежи. Недавно 17-летний школьник из Череповца самостоятельно отправился на Эльбрус и чуть не погиб, историю его спасения опубликовали многие СМИ. Как вы оцениваете его поступок?

— Этот молодой человек не состоит в нашей федерации. В СМИ его назвали альпинистом, но он просто пошел в гору, как сам говорил журналистам, «чтобы прославиться», ну и добился своего: пару дней внимание СМИ было приковано к его безрассудному поступку и чудесному спасению. Хорошо хоть зарегистрировался! Наверное, поэтому его начали искать сразу, а не через несколько дней. Такие молодые люди, фактически подростки, хуже переносят пребывание в горах, их внутренние органы развиты еще недостаточно. То, что его нашли и спасли, — чудо. Прежде чем идти в горы, нужно заниматься, есть специалисты, которые дадут знания и научат. Важно не только заплатить и поехать, важно подготовиться. У нас есть система альпинистских книжек, в которых указаны характеристики участников восхождения. Книжку заполняет инструктор уже после первой вершины. Другой инструктор открывает книжку и видит эту характеристику, имеет представление о человеке.

— А могут рекомендовать не идти в горы?

— Вполне. Если человек не готов слушать инструктора, воспринимать что-то адекватно в ситуациях, далеких от критических: например, холодно, истерика. Известен случай, когда девушка отстегнулась от напарников и пошла в противоположную сторону со словами «Я иду одна домой». Высота, другая погода, непривычная деятельность — всё это может сказаться на самочувствии, в том числе и психоэмоциональном.

— Бывает ли такое, что группа альпинистов проходит мимо того, кому нужна помощь?

— Такое может случиться на высотных восхождениях. Чтобы взойти на Эверест, люди выкладывают большие деньги, при этом гарантии удачного восхождения нет. Может быть единственный день, единственная возможность… Поэтому могут пройти мимо того, кому нужна помощь. Потом сообщают спасателям. Обычно такие группы ведут гиды. Если остановиться, группа не взойдет. Если альпинист гибнет на Эвересте, даже если его находят, то вряд ли спустят с горы. Чтобы это сделать, нужны большие деньги: вертолет не сядет, на себе нести — тяжело. Бывает, конечно, что погибших снимают, но крайне редко.

— Расскажите о гибели череповецких альпинистов в 2014 году.

— Такая трагедия была. Погибшие, Василий Печенин и Георгий Шумейко, — опытные альпинисты. Их до сих пор не нашли. Есть предположительное место срыва на горе Джайлык. В 2015 году мы выезжали на поиски, но безрезультатно. Как сказали в местном МЧС, там и КамАЗ может исчезнуть без следа: разорванный ледник, трещины. Много случаев, когда погибших альпинистов находили через 30 лет и более.

— Бывали у вас сложные маршруты?

— В этом году был достаточно сложный по погодным условиям маршрут в Кабардино-Балкарии. Мы шли от самой высокогорной базы «Улутау» по маршруту категории 4Б. На середине маршрута из-за грозы пришлось остановиться на незапланированную ночевку. Было непонятно: то ли спускаться, то ли идти дальше на вершину. Решили, что вниз идти опаснее, чем вверх. В итоге взошли, но поход длился не трое суток, а пять. Было страшно, но только дурак не боится, страх — это вполне естественно.

— Доверяют ли альпинисты прогнозам погоды?

— Конечно. По Эльбрусу есть прекрасные раскладки по ветру, грозам, температуре на каждой высоте. Как-то мы день сидели под маршрутом, зная, что на вершине ветер до 50 километров в час, нас бы просто сдуло, мы решили переждать. Эльбрус — технически не сложный маршрут, но в непогоду, и если состояние человека не очень, есть шансы куда-то улететь, заблудиться. Кстати, у альпинистов не принято говорить «покорять гору», сделать этого просто нельзя, мы говорим, что восходим. Иногда бывает, что в походе что-то не складывается, тогда лучше повернуть назад или переждать. Горы никуда не денутся, всегда будет возможность попробовать снова.

— Что важно учитывать, чтобы акклиматизироваться в горах правильно?

— Мы все — равнинные жители, поэтому для нас важно акклиматизироваться в горах постепенно. Поднимаешься на определенную высоту, дальше слушаешь себя. Если все нормально — ночевка в штурмовом лагере или просто пребывание на горе какое-то время. Потом спускаются вниз и снова идут на другую высоту. Так ходят на Тянь-Шане, в Гималаях, на Памире, частично на Эльбрусе. Есть определенная зона, где находиться долго невозможно, а можно лишь побывать. На такой высоте любая болезнь развивается очень бурно. Если это ангина, она развивается за час, бывает, что случается отек легких или мозга. Человек прекращает дышать и уходит в забытье. Почувствовать, что состояние ухудшается реально, но не всегда есть возможность быстро спуститься, в этом и проблема.

— Наши альпинисты часто ездят на Эльбрус, каковы особенности этой горы?

— Восхождение на Эльбрус по классическому маршруту — это первая категория сложности. Самая сложная горная категория — шестая. Свою роль играют протоптанные тропы и массовость. В то же время на Эльбрусе бывает очень непростая погода: ветра до 50 метров в секунду, морозы до -50. К тому же Эльбрус — это потухший вулкан, там до сих пор через трещины выделяется сероводород, так что если подниматься с северной стороны, можно попасть в очень непростую ситуацию.

— Сколько в среднем длится альпинистский выезд?

— От 10 дней дней до трех недель. Оптимально 21 день. В СССР походы могли длиться больше месяца, а сам альпинизм причислялся к военным видам, его активно развивали. Умение воевать в горах очень ценилось. Любой студент мог получить путевку в горы, молодым людям давали снаряжение. До сих пор некоторые модели снаряжения называют «ВЦСПСками». Выдавали ледорубы — ширпотреб, но массово.

— Насколько альпинизм дорогой вид спорта?

— Достаточно дорогой. Если брать высотные восхождения мирового уровня, стоимость может доходить до миллионов рублей. Экипировка тоже дорогая. Специальная одежда и обувь, палатки, веревки, так называемое железо — ледобуры, крючья, закладки, френды… Каждая железка стоит денег, а на человеке таких железок может быть на 100 тысяч рублей и больше. Без экипировки тоже никуда — от нее зачастую зависит здоровье и жизнь.

— Расскажите, кому дается неофициальный титул «Снежный барс» и за какие заслуги?

— Высотный альпинист, череповчанин Алексей Колобов имеет такой титул. Он дается, если спортсмен покоряет все вершины-семитысячники СССР: пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма), Корженевской, Ленина, Хан-Тенгри, Победа. Погибший альпинист Печенин также имел это звание. Другой наш инструктор, Юрий Спиридонович Ефремов, с последней семитысячной вершины — пик Победы — так и не спустился.

— Как часто череповецкие альпинисты выбираются в горы?

— В этом году были в Крыму на горе Сокол, в Хибинах, на Кавказе, планируем съездить на Архыз. В каждой поездке есть старший тренер со званием не ниже кандидата в мастера спорта, начспас, медик. Группа обязательно регистрируется на сайте Федерации альпинизма. Можно воспользоваться услугами альпинистских баз, где работают очень опытные инструкторы. Некоторые посвятили альпинизму всю жизнь, хорошо знают горы, могут подсказать, где висят снежные карнизы, есть или нет лавиноопасность, как грамотно составить тактический план восхождения, чтобы избежать неприятностей. У каждого альпиниста своя мечта. В этом году у нас две девушки взошли на Эльбрус — для них это большое достижение. Есть люди, которые стремятся к высотному альпинизму, есть те, кто занимается классическим альпинизмом. В Череповце развит именно классический альпинизм, к тому же высотный, повторяюсь — это очень дорогое удовольствие.

— А где проходят тренировки?

— На скалодромах. Есть практика выходить на Соборную горку, на уклоне можно научиться правильно ходить по снегу, «зарубаться» при срыве. Ездим в другие регионы — в Мурманскую область, Карелию, на Кавказ, в Крым… Система обучения альпинизму сложилось еще во времена СССР. Привыкание к горам происходит постепенно, никто не заставит неподготовленного человека штурмовать отвесную стену. Всё начинается с простых маршрутов — они не сложнее наших сугробов, но в то же время есть куда лететь, падать, могут меняться погодные условия и так далее.

— А как вы увлеклись альпинизмом?

— Я пришел в альпинизм в 2014 году, до этого занимался скалолазанием. По альпинизму у меня второй разряд. Альпинизм не массовый вид спорта, но в Череповце увлекающиеся люди есть. Первая секция открылась больше 50 лет назад при металлургическом заводе. Руководил ей Василий Михайлович Печенин, он стал первым мастером спорта по альпинизму в Череповце и «снежным барсом». В Вологодской области работает Федерация альпинизма и скалолазания, которая и объединяет близких по увлечениям и духу людей.

— Максим, почему людей тянет в горы?

— Альпинизм — это романтика. В Японии альпинистов сравнивают с самураями: человек находится наедине с самим собой, совершает личный подвиг, превозмогает себя. У нас есть очень опытный альпинист Алексей Колобов, он покорил все горы-семитысячники. Он говорит, что ездит в горы, чтобы проверить себя, узнать, где предел.

Источник https://cherinfo.ru/news/103855-alpinist-maksim-peskov-v-gor...

Как сапожник в скалолазы подался

Небольшие пояснения перед самим постом: Ни сапожником, ни скалолазом не являюсь и себя не считаю, просто небольшие увлечения)

Одной из визитных карточек славного сибирского города Красноярск являются Красноярские столбы, частенько я там гулял. а в этом году умудрился связаться с компашкой которая практически каждые выходные лазит. Было лето, тепло и хорошо сначала кроссовки, потом несколько втянулся и приобрел скальные туфли с этим все ясно. Но впереди маячила зима)

Еще летом в одном из альпмагазинов обнаружил вот такой музейный экспонат:

Называется это "трикони" или ботинки с отриковкой/отрикованные ботинки.

Минутка истории и копипасты этих ваших интернетов:

Трикони — стальные зубчатые набойки на подошвы горных ботинок (ботинок для альпинизма и горного туризма), имевшие распространение в первой половине XX века. Название они получили от производившей их с 1912 года швейцарской фирмы Tricouni (название соответствует прозвищу изобретателя триконей женевского ювелира и альпиниста Феликса-Валентина Генекана (Félix-Valentin Genecand, "Tricouni"; 1878-1957 гг.).

В СССР триконями также называли сами ботинки с набитыми на них металлическими набойками [это с википедии].

Вот оно решение зимних проблем! (Да на наших столбах это до сих пор популярно и пожалуй популярнее чем кошки).

Ну а мы же не пальцем деланы. руки-то у нас золотые, хоть и растут откуда попало! Будем делать!

Сразу поясню, что купить заводского изготовления с хранения было бы проще и дешевле, но не для того нас мама рожала)

Для начала отриковка (это сами железки) была безумная мысль изготовить самому, да видимо проведение удержало. Покупаем:

Основное готово, осталось на что-то прикрутить, в принципе прикручу на что угодно. но хотелось чего-то кондового и олдскульного, по подобию ботинок горно-стрелковых частей РККА или егерей вермахта (подчеркнуть более подходящее по религиозным убеждениям).

Сшить ботинки можно, что-то такое (кстати про эти пост на пикабу так и не сделал, кто шарит без труда найдут ошибку в конструировании):

А хрен с там шитьем, идем в обход и приобретаем ботинки "Пилот" фабрики "Скороход" выпущенные в начале 2000х (но это не точно).

Сразу охреневаем от них, объясняю почему:

-Доппельный метод крепления, не рант, но весьма достойно, явно не китайский клейс которого подошва через сезон отвалится.

-Предварительная формовка заготовки (наружный карман под задник отсутствует).

-Подошва из кожи! Какой массмаркет вам такое предложит?

-Войлок на подкладке.

-Мужская брутальная колодка!

И все это удовольствие за 2000 вечнодеревянных. Кожу взять чуть лучше, цену поставить 5 кР и пусть рэдвинги отсасывают, но нет - закрыли завод, если верна информация которой я владею.

Собственно подкладка.

А я там временем срезаю микропору с подошвы:

Каблук закреплен гвоздевым методом, лапы у меня тогда еще не было посему его не трогаем. Получаем разрыв подошвы, но узел "полустелька-супинатор-стелька-подошва" проклеен хорошо, не должен сломать ботинок пополам.

Следующим этапом идем к знакомому сапожнику и просимся к обрабатывающей машине, накатываем грамм 100 все же сапожники бухают на работе, зачищаем.

Уже дома клеем 2 слоя чепрака на подошву.

Немного подрезаем по контуру, и заново прошиваем, сначала прокалываем шилом, затем дремелем прорезаем канавку под нить и шьем. Конкретно на этих шил седельным швом. но можно и крючком. (Почему канавка дремелем? Да потому что торец подошвы в 1 см чепрака ровнять это лютый пиздец, дремелем примерно так же, а точила своего на балконе не имеем).

Странно, но нет фото прошитых( потом опять едем, накатываем и точим:

Ну и как бэ осталось кожу пропитать воском, прикрутить отриковку, вставить шнурки и стельку из войлока потолще! Вот так вышло:

Вот ваш покорный слуга в них на вершине первого столба!

Спасибо всем кто смог осилить столько букв моим косноязычным язаком)

Бонусом обложка на паспорт. так сказать по мотивам:

В школе №7 Красного Луча (ЛНР) прошли соревнования по скалолазанию

Ученики с первого по одиннадцатый класс более десяти образовательных учреждений городов Красный Луч и Петровское приняли участие в соревнованиях по скалолазанию на новом скалодроме в краснолучской школе №7. Скалодром был сооружен учениками и педагогами школы. РВС оказала помощь в приобретении оборудования.

Многие школьники приняли участие в подобном мероприятии впервые. «Соревнования прошли на высоком эмоциональном и физическом уровне», — подчеркнул учитель физкультуры 36 школы города Петровское, один из руководителей туристического клуба «Парус» Дмитрий Лизунов.

Параллельно с соревнованиями по скалолазанию для участников проводились викторины, подготовленные представителями РВС. Младшие школьники состязались в знании произведений Александра Сергеевича Пушкина, старшие должны были отвечать на вопросы, посвященные боевому пути партизанского соединения Ковпака.

«Интересно было смотреть, как постепенно нарастала активность ребят в стремлении победить в викторине. Каждая команда вопрос за вопросом становилась сплоченнее. Ребята не могли усидеть на месте и рвались отвечать, но нужно было проявить терпение, ожидая своей очереди, чтоб не подвести команду, выкрикнув ответ раньше времени», — отметила ведущая викторины о советских партизанах Елена Гроссман.

Активист РВС Елена Пивцаева, проводившая конкурс для учеников с первого по шестой класс, поделилась своими впечатлениями: «Мы привезли детям урок-викторину по творчеству А. С. Пушкина, и дети нас очень порадовали своим уровнем подготовки. Соревновались несколько школ по командам, и не было слабых команд. С волнением мы задавали вопросы из категории сложных, например: „продолжи строки стихотворения“ или „прочти наизусть“. Но всегда находился ребенок (а речь идет о детях начальной школы), который помнил строчки, а после вспоминали и другие. Дети дружно хором цитировали строки гениального поэта. В этот момент было радостно всем: и нам (организаторам), и детям, и педагогам. Получился настоящий праздник. Такие мероприятия очень нужны не только школьникам, но и нам, взрослым. Они дарят нам бесценные минуты настоящей радости и заряд вдохновения для движения вперед. А впереди нас ждут новые встречи и новые мероприятия!»

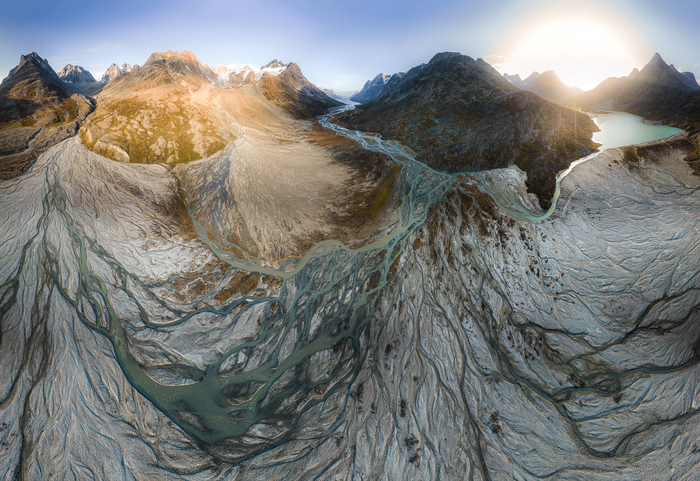

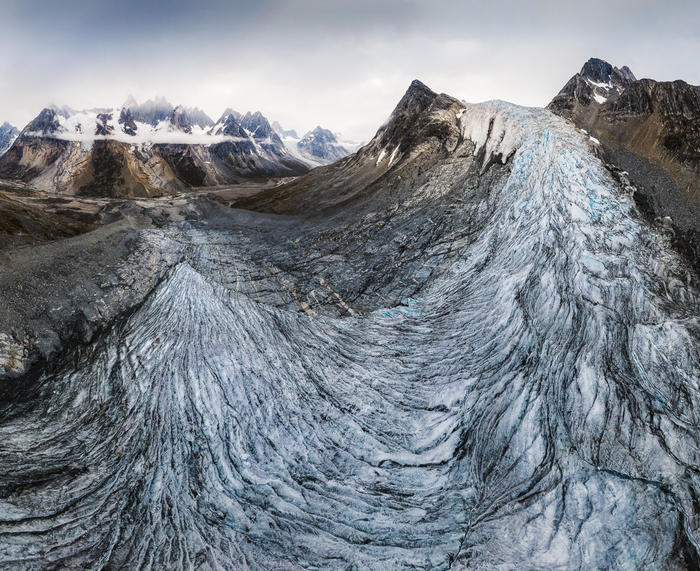

Восточная Гренландия

Здорово что еще есть места о которых не почитаешь в гайдах, а у гор нет названий. Единственный способ узнать что там и как это добраться туда самому.

Фото с Восточной Гренландии с 28 дневного похода на пекрафте в Августе.

Фестиваль "Большая севастопольская тропа 2019". Как это было. Часть II

И так, продолжим (первая часть вот тут):

Заканчивается всё так же резко, как и начинается. Вроде только что надо было нестись к финишу очередной команды, а теперь вокруг тишина, техники таскают аппаратуру к сцене, спортсмены жарко спорят с судьями, а народ стягивается в чил-зону.

Где-то в сумерках бегут ориентировщики. Кое-кто даже придёт на финиш и выяснит, что всей командой пролюбил контрольную точку. Придётся идти на второй круг.

Вечерний концерт такой же контрастный, как и день. Приехали "Смысловые Галлюцинации" и "Танцы Минус". Буба, как казалось в начале, был усталый, трезвый и от того не добрый (под конец распелся, чертяга), а вот Вячеслава Борисовича на сцену сопровождали охранники и явно не с целью его от кого-то защищать, но отпел бодро, мастерство не пропьёшь. Хотя под конец уже совсем тяжело шло.

А потом... Лазерное шоу. Уж кто бы ожидал, но точно не я.

*На видео вариант 2018-го года.

День седьмой. Шо, опять?!

В первый день далеко не все спасатели успели пройти дистанции, потому опять ранний подъём и перебежки между стартовыми площадками. В этот раз ко всему счастью добавились альпинисты и скалолазы. Что же, форму за неделю поднабрал, на виа феррату влетел бы, как ракета Илона Маска, возможно, что даже самостоятельно спустился бы, так что где наша не пропадала.

Вообще, возможно, что на фоне общего ритма, день показался даже проще, хотя, объективно, событий было равное количество, а зон, по факту, даже больше. Плюс не снимать же всех с одного ракурса, пришлось полазить по хаосу в поиске новых точек. В последний раз попытаться поднять дрон назло фсошникам... Но, не будем о грустном.

Главное было дожить до вечера, где уже расслабленные спортсмены и организаторы наслаждались уходящим за горизонт солнцем во время церемонии награждения.

Строго говоря, проигравших там не было. Все показали класс. Кому-то повезло больше, кому-то меньше, но выкладывались все по полной. А уж местным спортсменам так вообще можно пару позиций сверху приписать, так как они не только выступали, но и работали на площадках для простых смертных, что несомненно утомляет и не даёт раскрыться в полную силу.

Закрытие под песни местных кавер-груп, соответствующий тост под "Севастополь останется русским!", так вовремя зазвучавший после молодёжного и современного русского рэпа.

Второй показ лазерного шоу для тех, кто пропустил его вчера, беспокойный сон и...

День восьмой. Сомнамбулизм

Утром оказалось, что палатка, куда меня разместили, тоже принадлежит спасателям. Пришлось резко ретироваться. Просыпаться и осознавать, что неделю то толком не спал. Зная, что сегодня уже не рабочий день, голова стремилась найти хоть какой-то покой, но до него было ещё далеко.

Что же, это совсем другая история о пробках, которые хотят оставить тебя жить в Симферополе, и самолётах, вылетающих секунда в секунду, когда могли бы и опоздать.

Надо тут уже подводить черту и заканчивать свой рассказ. Он и так вышел не коротким.

Какие у меня впечатления от фестиваля "Большая севастопольская тропа 2019"? Сугубо положительные. Если к чему и придираться, так это к проблемам с информированием населения. Весь фестиваль, а не только выходные дни, был явно рассчитан на куда больший человекопоток. Вероятно, что скалолазы и скалолазки, страховавшие посетителей, повесились бы на системе, предварительно отстояв очередь, но всё же.

Площадок много и все интересные, глядишь и рассосался бы народ по всему пространству фестиваля.

Виа ферраты

Когда мы дошли до трассы в первый день, то в голове крутилась всего одна мысль - "I'm tired, broken and fucking happy". Это определённо обязательная вещь для посещения, даже если вы не относитесь к той когорте людей, что лезут на стену до того, как окунутся в море. Виды — потрясающие. Нагрузка — приятная. А уж как хороша холодная минералка по возвращении... Перо то вряд ли справится, а печатный текст и подавно.

Тут, по секрету, Юра Круглов пообещал к следующему году пробить такой маршрут, что без памперсов и парашюта туда можно будет заходить только с бумагой о снятии всякой ответственности с организаторов. Ждём с нетерпением.

P.S. Хочу поблагодарить всех, кто был на этом фестивале, как участник, зритель или организатор. Все вы собрались в правильном месте, чтобы заниматься правильным делом. Боюсь кого-то упустить, если начну перечислять имена, потому избегу этой части. Просто надеюсь, что снова встречу всех вас, ярких, живых и целеустремлённых, в следующем году. Надо же будет отметить 10-летие!

Автор: Дмитрий Клёнов, Mountain.RU

Публикуется на Пикабу с разрешения автора.

Паучиха-человек?

Скалолаз из Индонезии установила мировой рекорд, взобравшись на 15-метровую стену менее чем за 7 секунд (видео)

21 октября 2019

Ариес Сусанти Рахайю из Индонезии установила новый мировой рекорд среди женщин по скоростному скалолазанию на 15-метровую стену.

На Кубке мира в Китае 24-летняя спортсменка, имеющая прозвище «Женщина-паук», взобралась на снаряд за 6,995 секунды, побив предыдущее достижение китаянки Сонг Йилинг (7,101 секунды), установленное в апреле этого года.

twitter.com/BleacherReport/status/1186328430800846851

Скоростное скалолазание впервые будет включено в программу летних Олимпийских игр в 2020 году на соревнованиях в Токио. Игры пройдут с 24 июля по 9 августа.

Я с неё прям рахайю