Средство от похмелья: научный взгляд на народную проблему

Не так давно в медицинской среде существовало мнение, что этанол — привычный для нас метаболит (участник обмена веществ) и что в организме вырабатывается «эндогенный» этанол, для утилизации которого есть специальные ферментативные системы. Но это утверждение устарело: к настоящему моменту во внутренней среде организма не обнаружено ни одной биохимической реакции с образованием этилового спирта. Ключевое значение здесь имеет разграничение внутренней и внешней среды организма.

Внутренняя среда спрятана за различными барьерами. Исходя из этой логики, просвет кишечника является внешней средой. Именно там живут бактерии-симбионты, которые как раз и умеют производить этанол, используя поступающее с пищей растительное сырье. Объемы микробного самогоноварения не впечатляют: всего около 3 г в сутки. Правда, есть такие грибы, сахаромицеты (Saccharomyces cerevisiae), вот у них производство этилового спирта поставлено на поток. Описано несколько случаев «синдрома самоопьянения», когда люди перманентно находились в состоянии подпития, не понимая, почему это происходит. Вылечить их удавалось курсом специализированных противогрибковых препаратов и диетой с минимальным содержанием углеводов.

Этанол не относится к жизненно необходимым веществам. Вполне возможно благополучно прожить жизнь, вообще не контактируя с алкоголем. Но наличие отдельной системы обезвреживания этилового спирта говорит о том, что далеко не все наши предки придерживались «сухой» тактики.

Путь этанола в организме

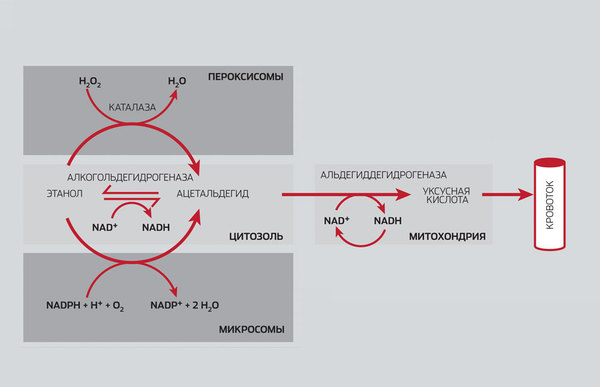

Активное всасывание начинается еще в ротовой полости, так что концентрация алкоголя в крови начинает нарастать сразу, быстро достигая максимума (30 минут для обычных доз, до двух часов для непривычно больших для человека количеств). Лучше всасываются сладкие, теплые и газированные напитки с содержанием этанола не более 20% (объемных процентов), особенно на голодный желудок и небольшими глотками. Утилизация этанола также начинается сразу, процесс этот ферментозависимый, протекает внутри клеток. Основной путь реализуется в гепатоцитах (клетках печени), в цитозоле которых находится алкогольдегидрогеназа (ADH). С ее помощью этиловый спирт превращается в уксусный (ацет-) альдегид. В том случае, если алкоголя поступает больше, чем может переработать эта система, включается резервная, задействующая фермент каталазу из особых клеточных органелл пероксисом (их много в нейронах головного мозга). Если и этих мощностей недостаточно, включается «микросомальное окисление», задействуется печеночный цитохром 2Е1. На втором этапе, превращении ацетальдегида в уксусную кислоту, задействован только один фермент, альдегиддегидрогеназа (ALDH), основное рабочее место которого — митохондрии. Затем уксусная кислота из клетки попадает в кровоток, где участвует в образовании ацетил-коэнзима А, и в таком виде уходит в цикл Кребса, распадаясь на воду и углекислый газ.

Зачем нужен этанол

Первая причина — пищевая: спиртовое брожение — один из самых древних способов консервации питательных веществ, заключенных в растениях. Как и многое другое, подсмотрен он был в природе, модифицирован и приставлен к делу прокорма человечества. Вторая причина — рекреационная: потребление в пищу сначала забродивших фруктов, а затем и специальным образом приготовленных напитков давало несколько интересных эффектов. Например, резко возрастала привлекательность противоположного пола. Объяснение было найдено уже в наше время: большинство людей считают красивыми симметричные и правильные черты лица, а алкоголь притупляет способность распознавать асимметрию.

Еще одно приятное последствие — эйфория, расслабленность, отрешенность от проблем, а также самое настоящее физиологическое удовольствие. Не обошлось без системы вознаграждения, она же — мезолимбический путь, совокупность нейронов, продуцирующая дофамин, чтобы закреплять то или иное эволюционно правильное действие. Поел сладкое — молодец, обеспечил себя дефицитной энергией, получи нейромедиатор удовольствия. Занялся сексом — молодец, озаботился продолжением рода, распишись за очередную дозу. Психоактивные вещества, алкоголь в том числе, умеют поднимать уровень дофамина без каких-либо посредников вроде физической нагрузки в поисках еды или партнера. Мозг это «оценивает» и закрепляет как наиболее предпочтительный способ получения положительных эмоций. Именно поэтому у некоторых людей спиртные напитки сначала становятся непременными спутниками еды и секса, а затем постепенно вытесняют их, то есть формируется психологическая зависимость, а потом и физическая (происходит перестройка метаболизма). Но для тех, у кого лобные доли развиты хорошо, уровень контроля над собой достаточный и нет никаких генетических «сюрпризов» в виде предрасположенности к алкоголизации, этанол долгое время, практически всю жизнь, может оставаться лишь способом «немножко расслабиться».

Ферменты и народы

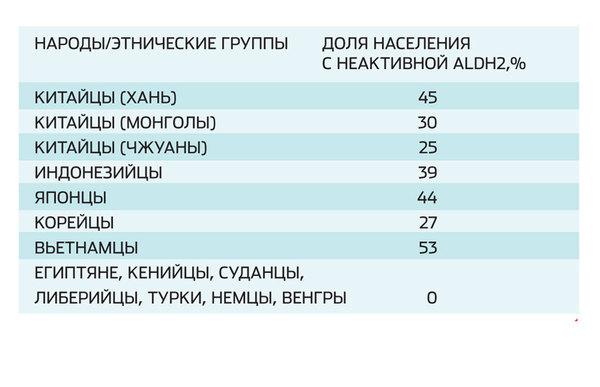

Ферменты ADH и ALDH бывают разными. Известно семь разновидностей ADH, возможны и две ее вариации: «медленная» («европейская»), перерабатывающая в среднем 110 мг этанола на 1 кг массы тела в час, и «быстрая» («монголоидная») — около 130 мг. У людей с первым вариантом ADH дольше держится состояние опьянения, во втором случае оно быстрее переходит в стадию неприятных последствий. ALDH также бывает двух типов: ALDH1, цитозольная, с маленькой пропускной способностью, а также ALDH2, митохондриальная, основная рабочая разновидность фермента. У некоторых людей из-за мутации в одном из локусов 12-й хромосомы ALDH2 синтезируется неправильно и полностью теряет свою ферментативную активность. У обладателя обеих действующих ALDH при наличии в крови 0,5‰ этанола концентрация ацетальдегида не превысит 2 мкмоль/л, а если ALDH2 неактивна, то может достичь 35 мкмоль/л.

У человека с неактивной ALDH2

даже после небольших доз спиртного развивается тяжелое похмелье. Если при этом у него еще и «быстрая» ADH, смысл в алкоголе пропадает полностью: эйфорическая стадия очень короткая, а последствия длинные и разнообразные. С другой стороны, можно считать, что такому индивиду повезло: биохимические особенности организма защищают его от алкоголизации, в отличие от человека с «медленной» ADH и работающей на полную мощь ALDH2, которому спиртное как раз в радость.

Обратная сторона медали

Однако употребление даже умеренных доз этанола имеет негативные последствия. Одно из главных — это похмелье. Этим словом обозначают два совершенно разных состояния.

Во-первых, есть алкогольный абстинентный синдром (ААС) — самая натуральная этаноловая ломка. Алкоголь — наркотик, вызывающий как психологическую, так и физическую зависимость. Если при сформировавшемся алкоголизме уровень этилового спирта в организме падает ниже критической отметки, возникает крайне неприятное состояние, от которого можно избавиться двумя способами: либо выпить, либо перетерпеть. Если под давлением симптомов ломки человек выбирает первый вариант, формируется запой, из которого алкоголик не всегда может выбраться сам. Во-вторых, есть вейсалгия, возникающая только у неалкоголиков. Это по сути отравление метаболитом этанолом и продуктами его переработки (метаболитами).

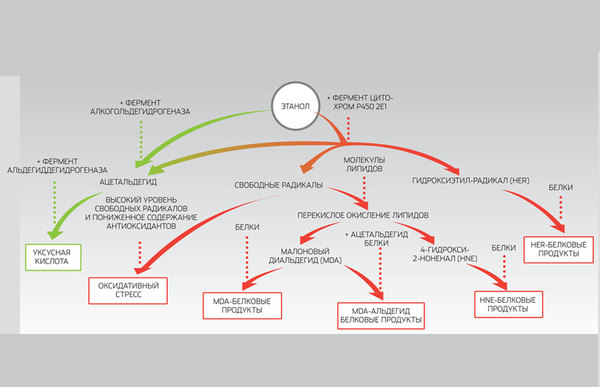

Сам этанол — мощный восстановитель, он уменьшает число окисленных НАД+, универсальных переносчиков электронов в биохимических реакциях. Это снижает окислительный потенциал клетки и приводит к замедлению синтеза глюкозы и снижению ее уровня в крови (гипогликемия), накоплению молочной кислоты и, как следствие, смещению рH в кислую сторону (ацидоз), увеличению синтеза жирных кислот и захвата жира клетками печени (обратимо только при эпизодическом потреблении алкоголя, при переходе в профессиональную лигу приводит к развитию алкогольной жировой болезни печени), а также к замедлению белкового обмена. Кроме того, этанол подавляет высвобождение гормона вазопрессина из гипофиза, в результате соли натрия, калия, глюкоза и вода проходят почечные канальцы без обратного всасывания (реабсорбции) и устремляются прямиком в мочевой пузырь. То есть алкоголь действует как не самое щадящее мочегонное, массово выводя наружу крайне необходимые для жизнедеятельности организма вещества. Сказывается и отравление основным метаболитом этанола — ацетальдегидом: он расширяет сосуды полости черепа и лица, вызывает головную боль, тошноту, рвоту, дрожь, тремор, ломоту в мышцах и суставах.

Еще один фактор — токсические эффекты побочных метаболитов из печально знаменитых «сивушных масел». Под этим термином скрываются вещества, образующиеся в ходе изготовления спиртного напитка. В основном речь идет о различных спиртах (метанол, 1-пропанол, изобутанол, изоамиловый спирт), эфирах (этилацетат) и альдегидах (уксусный). Чем кустарнее напиток, тем больше в нем «сивухи». Имеет значение и сырье: если в нем много пектинов (яблоки, груши, сахарная свекла, подсолнечник), на выходе будет получаться ощутимое количество метанола, смертельная доза которого — всего около 50?? мл. При промышленном производстве риск получить удар с этого направления не так велик, существуют технологии ферментативной обработки, позволяющие минимизировать содержание побочных продуктов.

Добавим сюда продукты микросомального окисления (а оно обязательно включается, если в организм поступило слишком много этанола), сопутствующие факторы, влияющие на переносимость алкоголя (стресс, усталость, недосыпание, фаза цикла у женщин, настроение и многие другие).

Знай свою дозу

При включении микросомального окисления, то есть существенном превышении «своей» дозы алкоголя, задействуется и добавочный путь этерификации (образования эфиров) жирных кислот. В результате образуется масса веществ, способных повреждать клеточные мембраны. Протрезвление идет медленно, поскольку подчиняется законам ферментативной кинетики, в первую очередь — уравнению Михаэлиса-Ментен. Скорость реакции быстро растет только в самом начале, затем она постепенно выходит на плато: ферментам необходимо определенное минимальное время на работу с субстратом, для каждого фермента это время свое, сократить его невозможно.

Средства от бодуна

В 2005 году в British Medical Journal был опубликован метаанализ (исследование исследований) по антипохмельным средствам. Выяснилось, что критериям научности более-менее отвечали только восемь работ, в которых изучались бурачник лекарственный (огуречная трава), артишок колючий (посевной), кактус опунция инжирная, смесь сухих дрожжей и поливитаминов, трописетрон (противорвотный препарат), пропранолол (неселективный ?-адреноблокатор), толфенамовая кислота (нестероидный противовоспалительный препарат) и фруктоза с глюкозой. Достоверный эффект наблюдался только у трех. При проверке эффективности ?-линоленовой кислоты из бурачника лекарственного было выявлено существенное снижение как общей тяжести похмельного синдрома, так и индивидуальных признаков: головной боли и усталости — по сравнению с плацебо. Смесь сухих дрожжей и поливитаминов уменьшила симптомы дискомфорта и беспокойства. Из четырех фармпрепаратов (трописетрон, пропранолол, толфенамовая кислота и фруктоза/глюкоза) сработала только толфенамовая кислота, уменьшавшая такие симптомы похмелья, как головная боль, тошнота, рвота, жажда, сухость во рту, тремор и раздражительность, по сравнению с плацебо. Обратите внимание: похмелье не «вылечивалось», лишь уменьшались некоторые его симптомы, то есть средства срабатывали как симптоматическая терапия. Впрочем, ключевое понятие для любого научного факта — воспроизводимость. А вот с этим как раз проблемы. В 2015 году на ежегодной конференции Европейского колледжа нейропсихофармакологии было рассказано о попытке применения этих же самых восьми средств на студентах-добровольцах. Во всех случаях эффект оказался на уровне плацебо.

Не существует никаких волшебных таблеток, никаких «пилюль КГБ», никаких других «антипохмелинов». Если разобраться в механизме действия таких «лекарств», очень быстро выясняется, что он либо полностью выдуман («ускорение ферментов»), либо направлен на уменьшение отдельных симптомов (а в некоторых случаях может еще и серьезно повредить). Единственное, что реально сделать в домашних условиях — это пить, то есть хотя бы частично восполнять потерю жидкости и электролитов (морсы, компоты, рассолы, столовые минеральные воды, нежирные бульоны), а также спать, позволяя ферментам доделать свою работу. У многих есть свои рецепты борьбы с похмельем, но, как показывает практика, они в лучшем случае не вредят.

А ведь есть и опасные подходы. Например, кофе в больших количествах усугубляет обезвоживание. Кроме того, кофеин увеличивает потребность миокарда в кислороде, а сердцу и так нелегко. Инфаркты на фоне похмелья — штука не такая уж редкая. К тому же кофе стимулирует клетки желудка, вырабатывающие соляную кислоту, что добавляет к похмельному букету еще и изжогу. Другой опасный способ борьбы с похмельем — баня. Теоретически вроде бы должно работать: с потом из организма быстрее уйдут токсичные метаболиты. Но здесь мы опять сталкиваемся с усугублением обезвоживания, причем очень резким, пониженным содержанием кислорода в воздухе, повышенной влажностью и высокой температурой окружающей среды, что крайне негативно отражается на сердце. Ну а главный вред наносят себе те, кто пытается похмеляться, выбивая клин клином. Действительно, можно добиться очень короткого периода эйфории. Однако разогнанные до максимальной скорости ферментные системы первой линии (алкогольдегидрогеназы, каталазы и цитохромы) очень быстро перегонят весь этанол в уксусный альдегид, которого в крови и так избыток, и состояние только ухудшится.

Автор — врач-токсиколог

Статья «Наутро после» опубликована в журнале «Популярная механика» (№162, апрель 2016).