Мегапоезд на ядерном реакторе: проект советских инженеров

Если говорить о реальности, то в отличие от программы создания ядерных бомбардировщиков — а СССР даже испытывал в воздухе специально сконструированный реактор, — история проектирования атомных мегапоездов зашла не так далеко. Не были построены ни экспериментальные образцы локомотивов, ни соответствующие замыслу пути. Все остановилось на уровне эскизных проектов. При этом, в отличие от глубоко засекреченных работ по созданию того же самолета на атомной тяге, идея тепловозов, питающихся от реакторов, пропагандировалась в газетах, книгах и научно-популярных журналах. В газете «Гудок» — печатном органе Министерства путей сообщения СССР — в 1956 году писали: «В условиях Севера, Дальнего Востока и пустынь Центральной Азии не всегда целесообразно электрифицировать вновь строящиеся железнодорожные линии. В этих условиях лучше применять атомные локомотивы, которые могли бы работать автономно, без подвоза больших количеств топлива или других материалов… Конечно, атомный локомотив будет значительно тяжелее паровоза или тепловоза той же мощности. Но если такой локомотив направить на отдаленную магистраль, например в Арктику, то он будет работать там с перерывами в течение целого зимнего сезона без дополнительного снабжения. Его очень легко превратить в подвижную электростанцию. Кроме того, он сможет снабжать энергией бани, прачечные, парники для выращивания овощей».

Но огуречные грядки за полярным кругом, разумеется, не были пределом мечтаний для тех, кто верил в светлое будущее железнодорожного атома. Куда более масштабно и пафосно выглядела идея мегапоездов. Они должны были состоять из могучего атомного локомотива и гигантских вагонов, поставленных на сверхширокую колею, которая в 2,5−3 раза превышала бы по ширине принятый в нашей стране стандарт — 1520 мм. При этом грузовместимость товарных вагонов этого класса могла бы быть сравнима с аналогичным показателем речного грузового судна, а двухэтажные пассажирские вагоны предложили бы путникам небывалый простор и комфорт. Картинка, представленная на первом развороте нашей статьи, представляет собой выполненный современным художником собирательный визуальный образ такого проекта.

АЭС на колесах

Иногда приходится слышать о проектах «атомных паровозов», но конечно же никто не собирался вращать колеса локомотива силой пара. В качестве привода для колес планировалось использовать электродвигатели, которые в свою очередь запитывались бы от находящейся внутри локомотива атомной электростанции, построенной по классической схеме. В результате ядерной реакции вырабатывается тепло, которое передается теплоносителю, а он отдает тепло воде в парогенераторе. Образующийся пар поступает по трубам к турбине, а турбина в свою очередь приводит во вращение вал электрогенератора.

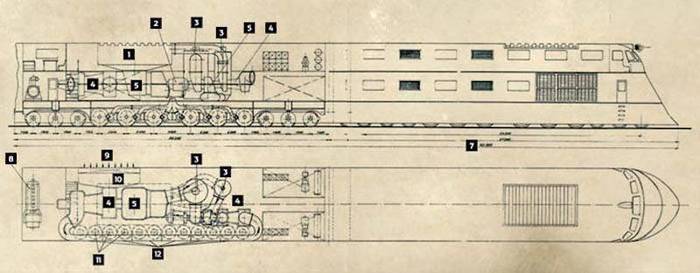

На рисунке внизу показана схема односекционного локомотива, в котором и реактор, и генератор, и электромоторы находятся внутри единого кузова, только реактор с теплообменником прикрыты перегородкой биозащиты. Есть сведения о том, что рассматривался и трехсекционный вариант, в котором для реактора была выделена специальная, изолированная биозащитой секция, соединенная с двумя другими сцепкой.

Монстр на рельсах

Односекционный локомотив, в котором и реактор, и генератор, и электромоторы расположены внутри единого кузова.

Обращает на себя внимание количество осей локомотива: проектировщики предвидели, что его огромный вес заставит более равномерно распределять нагрузку на пути. Идея поезда с ядерным реактором проста, и для ее реализации нет никаких препятствий фундаментального характера. Но почему же тогда мы до сих пор не ездим в вагонах-дворцах и не покоряем арктические просторы на атомных локомотивах?

Очевидно, что вопрос о целесообразности строительства гигантских поездов на атомной тяге распадается на два: о возможности применения ядерной энергии в пассажирском транспорте и о технико-экономической оправданности значительного расширения колеи железнодорожного пути.

Бетон и свинец

Собственно, ничто не мешает использовать энергию распада атомного ядра в транспортной индустрии, и более того, она активно используется. Примерно 75% электроэнергии во Франции вырабатывается на АЭС, так что знаменитые высокоскоростные поезда TGV, питающиеся электричеством из контактной сети, можно в каком-то смысле считать «атомными поездами». Но можно или нужно ли возить всю электростанцию с собой? Единственный довод за — это возможность долговременной эксплуатации транспортного средства без дозаправки там, где нет топлива и подходящей инфраструктуры. Для ледоколов, совершающих длинные вояжи в арктических водах, или подводных лодок, находящихся на боевом дежурстве в другом полушарии, долговременная энергетическая автономность крайне важна. Не помешала бы она и стратегическим бомбардировщикам или противолодочным самолетам, которые могли бы сутками кружить над океаном вдали от аэродрома базирования. Однако от атомных самолетов пришлось отказаться, причем примерно по тем же причинам, которые помешали реализоваться проектам локомотивов с ядерными реакторами. И главная причина — биологическая защита.

Ядерный реактор локомотива пришлось бы изолировать толстым слоем свинца или бетона, причем со всех сторон. Ограничиться стенкой между реактором и кабиной машинистов нельзя — ведь в таком случае убийственное излучение будет поражать все, что находится по сторонам от колеи, под мостами и на проходящих над путями эстакадах. Общий вес такой биологической защиты составил бы сотни тонн, к тому же она занимала бы значительный объем. Если же учесть, что ядерные реакторы, создававшиеся в 1950-х, сами по себе отличались большими габаритами, то размеры и вес атомного локомотива оказались бы просто титаническими. Возможно, именно по этой причине проектировщики сразу стали задумываться о том, что стандартную колею придется заменить сверхшироким путем. Но достаточно ли для решения этой задачи просто раздвинуть рельсы?

Зачем развинчивать рельсы

Как рассказал нам советник директора ОАО «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» Виктор Михайлович Богданов, в прошлом действительно обсуждался весьма экзотический проект устройства в СССР сверхшироких железнодорожных магистралей. Авторы идеи предлагали на двухпутных железных дорогах снимать по два внутренних рельса. Оставшиеся внешние рельсы образовали бы собой колею шириной около шести метров!

«Изначально в нашей стране железные дороги проектировались с наибольшими габаритными возможностями. Если в Западной Европе максимально допустимая нагрузка на метр пути равна 6 т, в США на большей части магистралей — 8,5−9 т, то в России это значение может достигать 12 т, — объясняет Виктор Михайлович. — Под вагоны увеличенных габаритов спроектированы и путевые сооружения (мосты, тоннели, инфраструктура контактной сети). Существует даже определенный запас для негабаритных грузов. Но все это, разумеется, не рассчитано на гигантские вагоны и локомотивы, которые могли бы ездить по шестиметровой колее. Достаточно оценить возможный объем и вес такого вагона, и станет понятно, что при полной загрузке (даже при наличии восьми осей) нагрузка на метр пути составит десятки тонн. И это при том, что свойства пути, насыпей, мостов останутся прежними».

Очевидно, что для атомного мегапоезда пришлось бы не просто прокладывать более широкую колею, но заново просчитывать и создавать всю инфраструктуру. В итоге по техническим и экономическим соображениям идея создания одной широкой колеи из двух стандартных была отклонена. Гораздо дальше в области разработки сверхширококолейной (3000 мм) дороги зашли в нацистской Германии (об этом наш журнал подробно рассказывал в мартовском номере), но и там дело не пошло дальше проектной документации, а после краха гитлеровского режима к этой идее больше не возвращались, сочтя ее проявлением экономически необоснованной гигантомании.

Атомная тачка

Еще одно дитя наивной веры во всемогущество атома — ядерный автомобиль Ford Nucleon — поражает воображение как минимум не меньше, чем идея мегапоезда. В 1957 году Ford продемонстрировал концепт (в виде уменьшенного макета), который был призван стать олицетворением американского образа жизни в светлом атомном будущем. В кормовой части Nucleon (так и хочется сказать «в багажнике») предполагалось поместить силовую установку, состоящую из реактора, парогенератора и двух паровых турбин. Одна турбина приводила в движение колеса, а другая — вращала вал электрогенератора.

Выгоды казались очевидными. Нет чадящих выхлопных труб. Нет рева бензинового двигателя (вспомним, что в те времена автомобильные моторы были куда голосистее своих нынешних тихих собратьев). На одной «заправке» ядерного топлива (под ним подразумевался уран) машина, как думалось инженерам, смогла бы пройти не менее 5000 миль. А что дальше? Дальше нужно было бы просто заехать на специальную станцию, где реактор, имеющий модульную конструкцию, сняли бы и поставили на его место точно такой же, только вновь заправленный ураном. Более того, владелец мог бы по своему усмотрению выбрать один из нескольких моделей ядерной силовой установки, каждая из которых была бы адаптирована под определенный тип езды (динамичный, экономичный и т. д.).

При отработанной технологии заправка заняла бы не намного больше времени, чем профилактический заезд на автосервис. А потом впереди снова 5000 миль. После начала серийного выпуска атомных автомобилей, сеть заправочных станций должна была раскинуться по всей Америке, постепенно заменяя собой обычные АЗС.

Дизайн концепта был выполнен в футуристическом ключе и вызывал в памяти транспортные средства суперменов из комиксов. Впрочем, одна особенность дизайна имела явно функциональный смысл. Пассажирская кабина Nucleon вынесена далеко вперед, фактически за переднюю ось. Сделано это для того, чтобы, во‑первых, увеличить расстояние между реактором и сидящими в автомобиле людьми, а, во‑вторых, с помощью рычага создать противовес тяжелой кормовой части автомобиля и ослабить тем самым нагрузку на заднюю ось.

Авторы проекта Nucleon намеревались использовать на своем концепте ядерный реактор той же конструкции, что применялся в на подводных лодках ВМФ США, только, естественно, масштабированный до габаритов легкового автомобиля. Инженеры были уверены, что не за горами появление миниатюрных реакторов, а также новых материалов, которые помогут сделать биозащиту тоньше и, главное, легче. Тут они, однако, ошибались — ничего подобного создано не было, и Ford Nucleon занял вскоре почетное место в ряду оригинальных, но практически неисполнимых проектов. Современные же люди, читая о фантастических идеях прошлого, большей частью задаются вопросами вроде: «А вот если бы на перекрестке столкнулись два «нуклеона», собралась бы вокруг них привычная толпа зевак? Или, наоборот, район аварии в миг стал бы самым безлюдным местом в городе?»

В последнее время в разных странах мира ведутся разработки новых типов ядерных реакторов — компактных и более безопасных, чем ныне существующие. Еще в 90-е годы южноафриканская государственная компания Escom объявляла о намерении построить так называемый модульный реактор с шариковой засыпкой (PBMR), а недавно (30 января 2020 года) была опубликована информация о том, что компания надеется возобновить работы по проекту. В модульном реакторе PBMR не будет привычных стержней с ТВЭЛ. В качестве топливных элементов предполагается использовать шарики, состоящие из графита, включающего в себя микроскопические вкрапления оксида урана в капсулах из карбида кремния. Через шарики продувается инертный газ (лучше всего подходит гелий), который отводит тепло, возникающее в ходе реакции. PMBR относится к типу высокотемпературных реакторов, и разогретый газ обладает достаточной энергией, чтобы непосредственно приводить в движение турбину низкого давления или передавать тепло другому теплоносителю через теплообменник. Это значительно повышает КПД всей системы.

Но главное в таком реакторе — высокая пассивная безопасность. Никакого перегрева со взрывом по сценарию чернобыльской аварии в нем не может быть в принципе, так как в конструкцию встроена система естественной обратной связи. Даже если поступление охлаждающего газа прекратится и температура начнет расти, то при достижении определенного ее значения реакция остановится сама собой.

Другой проект компактного, безопасного и не слишком дорогого ядерного реактора был предложен учеными Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул (Бразилия). Имея в основе технологию кипящего ядерного реактора, устройство также использует топливо в виде шариков с вкраплениями оксида урана — правда, в качестве охладителя выступает вода.

Если оба эти и многие другие подобные проекты будут доведены до заявленных параметров, можно будет подумать и об использовании менее габаритных и более безопасных ядерных устройств в транспорте. Кто знает, возможно, именно в Южной Африке или в Бразилии — стране с большими расстояниями и давним интересом к альтернативным источникам энергии — идея атомных поездов все-таки обретет второе дыхание.

Олег Макаров

Статья «Подкиньте атома в топку!» опубликована в журнале «Популярная механика» (№11, Ноябрь 2008).

https://www.popmech.ru/technologies/8235-podkinte-atoma-v-to...