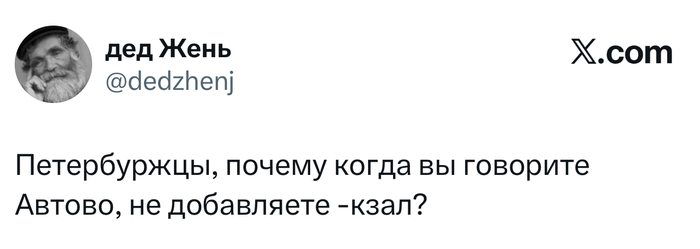

Ответ на пост «Петербуржцы»1

—Это ладно. А вот почему петербуржцы говорят Нева, но не добавляют -ляшка…

—Потому что ляшки, бёдра и прочие конечности у нас в Мойке!

Что делает больно любому питерцу?

Осознание того, что он живёт по московскому времени!

Переводчик Петербуруского. Про наводнение

С утра Нева держалась прилично, как гость, который заранее позвонил и сказал, что задержится. Ветер перелистывал афиши, но не шалил, трамвай «Гостевая» привычно звякнул и поехал своим «тук-та-так». А к полудню вода вдруг покраснела по краям от кирпичных отражений и вышла из берегов, как человек, неловко ступивший в чужую прихожую, тихо, на цыпочках, шепча «ой».

Это было робкое наводнение. Оно не хлопало волной, не спорило со ступенями, а всматривалось в нас, будто спрашивая: «А теперь?». И если кто-то говорил вслух «погодите», вода действительно погодила. Стояла у бордюров и, кажется, смущалась.

Первой растерялась белая кошка с набережной, та, что обычно командует чайками. Она подошла к зеркальной кромке, посмотрела вниз — и увидела кошку, которая была точь-в-точь как она, но только растерянная. Они обменялись кивками и отступили обе: настоящая — на сухое, водяная — на полпальца.

Мы с соседями, без приказов и паники, вышли во двор, вежливо достав кто тряпки, кто корытце, кто мел. Я придумал старый городской секрет, что вода слушает форму. Если дать ей мягкий край, она не лезет, она входит.

Мы нарисовали мелом на асфальте узкие белые скобки, как улыбки, только горизонтальные, и повернули их в сторону нужных переулков. Вода коснулась мела, задумалась и послушно потекла туда, где её ждали. У подъездов мы поставили чашки для паузы. Вода заходила в них, как мы пьём нечаянный чай, сперва вдохнув, потом остыв у края.

Старик из третьей парадной, тот, что чинит будильники на слух, разложил на ступенях полотенца — не стеной, а пунктиром. Между ними вода делала вдох и уходила в отводной жёлоб, не касаясь подвалов. Мы смеялись вполголоса, оказывается, наводнение можно вежливо направить, как очередь — одним жестом.

На Дворцовой солнечные зайцы, обычно игравшие в догонялки, выстроились световой дорожкой поперёк площади, как пограничники вежливости. Робкое наводнение обтекло их, не решаясь наступить на чужой свет. С шестого этажа, где никто не живёт, выехала узкая полоска оконного света. Вода дошла до неё, остановилась и ждала, пока не придумает, как пройти, не помешав.

Бронзовая дама на Невском чуть сдвинула бронзовый подол, вместо того чтобы изображать вечную уверенность. Наводнение, смутившись, дотронулось до её башмачка и сделало реверанс кругом. Из этого круга получился карман мягкости, где можно было постоять тем, кто боялся мокрых ботин.

Воде явно было неловко. Она оставляла на ступенях записки — тонкие белёсые риски, словно говоря: «Я была и постаралась не шуметь». Мы в ответ поднимали длинные полы слов вроде «посторонись!» и меняли их на короткие: «сюда», «можно». Наводнение лучше понимает короткое.

Самое трудное было с мостами. Они привыкли к разговору на публику. Один мост сперва возмущённо вздрогнул металлом, мол что за манеры. Но потом присмотрелся, что вода, не решаясь пройти, просила разрешения. И мост, вместо того чтобы гордо раскрыться, лишь приподнял створку на палец, ровно столько, чтобы смущённый гость не ударился головой о спесь. Вода прошла на цыпочках.

Конечно, кто-то пытался командовать. Притащили мешки с песком, стали строить «замки от хлюпов». Вода отступала по чужим подворотням. Пришлось сходить и смягчить, показав: мешки можно, но после языка. Сначала поговорить. И мешки легли дугой, не стеной. Вода прочла дугу как объятие, а не «вон отсюда».

Ближе к вечеру робкое наводнение устало стесняться. Оно присело на ступеньку у чайной, где пахнет «нечаянным», и подкралось к порогу. Хозяйка вынесла тазик, не чтобы гонять, а чтобы дать форму. Налила ровно до половины. Вода, словно впервые увидев свою рамку, успокоилась. Хозяйка сказала ей вслух: «Спасибо, что заходили». Вода дрогнула от вежливости и ушла так аккуратно, будто застелила за собой скатерть.

Ночью пришёл дождь, с его фирменным «подчёркиваю», но на этот раз он не учил, а сопровождал, как старший брат. Он тихо поправлял буквы на афишах, из «потоп» сделал «по топот», и город услышал шаги, из «затопит» — «зато пить», и в домах зажглись плиты, варить кофе и заваривать чай.

К утру наводнение собрало свои смущения в прозрачный платочек и ушло, оставив следы разговора и подметённые дворы, как после гостей.

Иногда, когда Нева дышит шире обычного, мы не зовём инстанций. Мы ставим чашки-паузы, рисуем стрелки «проходите» и принимаем воду как робкого гостя. Она приходит, мнётся у порога, спрашивает волнами «а теперь?» — и мы говорим: «Пожалуйста. Только тихо». И она — тихо.

И если однажды вы увидите, как лужа у ваших ботинок вдруг смущается, не смейтесь. Скажите короткое «сюда». И вы услышите тот особенный звук, как чай в чашке перед первым глотком: вода поняла. Теперь она тоже научилась быть в городе.

Переводчик Петербуруского. Про вокзалы и поезда

Утром дождь переставил буквы на афишах так усердно, что слово «вокзалы» на главной тумбе стало «вокщалы» - и, надо признать, им это было к лицу. Новая «щ» стояла как мягкий зубец на рельсе, где скорое «сейчас» переходит в бережное «ещё чуть-чуть».

Два главных вокзала города - тот, что смотрит на уездные поля, и тот, что держит море под боком, - сошлись у табло, как два усталых брата, и принялись делить поезда. Не со зла, просто у каждого накопилась своя робость.

- Возьми ты скорые и деловые, - предложил Балтийский. - У меня от запаха соли люди и так промокают ожиданием.

- А ты тогда забирай возвращенцев, - пожимал плечами Московский. - У меня от них в кассах теплеет, и расписание плывёт.

Слова их толкались, как чемоданы в узком проходе. Поезда замерли на путях, смущённо мигая огнями. Пассажиры метались между перронами, теряя не время, а направление.

На площадь вышел человек, в чьих глазах отражаются чужие окна. Он посмотрел на это столпоездотворение, достал из кармана небольшой веер, и стал раздувать воздух между спорящими. Вокзалы почтительно замолчали.

- Так. Вопрос не в путях, а в том, кто и что бережёт, - сказал человек. – Давайте-ка голубчики меняться. Вокзалам - сдать по щепотке «мне положено». Пассажирам - по крупице «успею всё».

Пассажиры молча ссыпали в общую банку свои «всё» - из них потом, как известно, плетут кружевные паузы для чайных. Вокзалы нехотя вынули из своих табло по одному медному важничанью. Дождь, довольный, подчеркнул небо мягким «можно».

- Теперь эталонный поезд, - объявил человек.

В первом вагоне ехали «Прощания» - шуршали билетами без обратной стороны.

Во втором - «Встретились Наконец» - сидели так близко, что говорили тише объявлений.

В третьем - «Переезд по Работе» - ноутбук к колену, колено к тоске.

В хвосте - багажный вагон «Не пригодилось, но дорого» - лёгкий только с виду.

И стало ясно: один вокзал отныне будет хранителем уходов, а второй - хранителем возвращений. Купе «Тишина» научилось делить пополам. А багаж «Не пригодилось» добровольно уходил на переработку в белые билеты «до дома».

- Возражения? - вежливо спросил громкоговоритель.

- Мне бы хоть иногда - полдень без спешки, - попросил Московский.

- А мне - полночь без страха, - вздохнул Балтийский.

- Согласовано, - ответил Петербуржец, и трамвай на площади согласно звякнул дважды.

И тогда началось самое главное: распределение. Вокзалы перебросили друг другу подвижное тире - мостик между «прибывает» и «отправляется». Город настраивался.

Поезд «Прощания».

- Этот - к Балтийскому, - решила бронзовая дама, чей взгляд доставал до самой площади. - Вода умеет хранить слёзы без шума. Но на платформе - обязательная пауза. Прикладывать стеклянную линеечку к табличке «Посадка окончена», чтобы те, кто опоздал к словам, успели догнать их глазами.

Поезд «Встретились Наконец».

- К Московскому, - прошелестел дождь. - Там пахнет хлебом и полями - к теплу привыкаешь быстрее.

Поезд «Переезд по Работе».

- В совместном попечении, - решила Собака с железным тире. - Утренние вагоны - к полям, там яснее «зачем». Вечерние - к воде, там проще выдохнуть.

Вокзалы выпрямились, приняв новые должности: не царей прибытия, а хранителей поводов. Табло перестало кричать и начало объяснять. В строках появились добавления: «поезд №… - для тех, кто догоняет своё», «посадка завершена, но тёплое договариваем», «задержка по погоде - подчёркивает дождь».

Не обошлось без спорного вопроса.

- А скорые? - спросил Балтийский. - Они никого не ждут.

- Бывает, - кивнула Собака с тире. - Зато их можно подождать всем. Объявляется «минута общей тишины».

И они попробовали. Часы на башне сделали в себе маленький подоконник. Люди убрали из рук «успею всё». Трамвай звякнул «сейчас - да». Скорый поезд, уже тянувший состав за край платформы, смягчил ход так, словно на рельсы положили не тормозной башмак, а шёлковый путь. Двери не распахнулись, но перестали быть запертыми. Этого хватило двум запыхавшимся, чтобы выдохнуть «я здесь» и оказаться внутри. Никаких чудес. Просто город согласовал темп.

Вечером на стенде Бюро появилось официальное разъяснение:

«Вокщал - это вокзал, у которого есть щадящая скорость. Он делит поезда поводами, а не ветками».

Пассажиры сперва смеялись над новым словом, а потом перестали - потому что в нём оказалось удобно жить. «К какому вокщалу вам?» - спрашивали таксисты, и в этом «щ» было меньше железа, больше бережности.

Иногда, конечно, случались дни непогоды. Тогда на площади появлялся стол с табличкой: «Аварийный раздел: пути - по диспетчеру, поводы - по людям» и раздавало карточки-переводы: «Опоздал» → «догнал своё», «Уехал» → «перешёл через разговор», «Не успел попрощаться» → «сделал паузу на платформе, город передаст».

А дождь продолжал переставлять буквы. Иногда из «поезд отправлен» выходило «поЕзда отправлены», и мы улыбались: ну да, иногда уезжает именно езда, а люди остаются, чтобы дождаться себя.

С тех пор, если вы видите на табло «рекомендуем вокщал», знайте: это не опечатка. Это день, когда сквозь шум объявлений слышно, как город кладёт на рельсы тире, выдаёт белый «до дома» и пододвигает к краю платформы узкую полоску своевременной уверенности. Чтобы и скорые, и медленные, и те, кто пока отстаёт от себя, - успели перейти. Не через пути, а через паузу.

И если вам покажется, что ваш поезд ушёл, не бегите. Скажите по-петербуруски: «А теперь?». Трамвай звякнет «да», часы сделают честную паузу, и один из вокщалов откроет вам правильный вход. Не туда, где по расписанию, а туда, где вы успеваете своё. Город это умеет. Он для того и придумал лишнюю «щ» - чтобы в слове нашлось место отдыщаться.

Переводчик Петербуруского. О гостях и тайнах

Гостей я ждал к восьми, но в нашем городе они приходят не по часам, а когда у чайника второй раз закипит крышка. И всегда приносят с собой то лёгкий снег в разговоре, то мелкий дождь из пауз. Я расставил чашки, выложил печенье «к завтраку», которое всё равно съедят лишь к ночи, и открыл форточку, чтобы город мог зайти без звонка.

Первой пришла соседка с третьего, она всегда заходит «мимо», хотя мимо у нас ходит только ветер. За ней - старый товарищ, как обычно без шапки и с новостями, уставшими в пути. А третьим вошёл человек, которого никто не звал. Он сел на свободный стул так, будто тот всё это время ждал именно его.

- Извините, мы знакомы? - спросил я, потому что у меня дома принято не путать гостей с тайнами.

- Пока нет, - ответил он и подвинул к себе чашку так, что её ручка сама нашла его пальцы. - Я из тех гостей, что приходят вместе с трамваями.

С улицы как раз донёсся колокольчик - трамвай звякнул, будто подтвердил. И я заметил: чем дольше длится звон, тем прозрачнее становится незнакомец. Словно звук был ниткой, на которую его нанизали.

- А вы… надолго? - осторожно спросила соседка.

- До развода первого моста, - улыбнулся гость. - Но вы не стесняйтесь. Говорите. Я для того, чтобы разговор не заблудился.

Мы говорили: о работе, о погоде, о вечном «вроде бы пора, да не сейчас». Гость не вмешивался, но иногда задавал один короткий вопрос, и разговор тут же находил свою остановку. К одиннадцати стало ясно, что он не человек, а должность. «Гость», это по петербуруски те, кто приходит расшевелить воздух и оставить что-то маленькое, которое утром окажется большим.

Когда все разошлись, на подоконнике обнаружилась коробочка из-под конфет. Внутри лежал трамвайный билет старого образца, коричневый, с мягкими краями. На нём было выбито: «Только до тайны». И подписано моим почерком.

Я надел пальто и вышел. Трамвай подошёл так, словно мы договорились. На его табличке была не цифра, а буква «Г»: «Гостевая». Двери открылись, и кондуктор - сухонькая дама в вязаных перчатках - кивнула.

- По билету «до тайны» - в середину салона, - сказала она. - У окна - для тех, кто возвращает.

- А куда он едет? - спросил я.

- Кому к Невскому, кому к вчера, кому к себе. Мы возим не людей. Мы возим причины.

В салоне было полутемно и пахло остывшим дождём. Пассажиры тихо распаковывали свои мысли. На коленях у девочки лежал аккордеон, сложенный из квитанций, она тянула его меха, и получалась тихая музыка «как бы не сейчас». Мужчина напротив держал чемодан без ручки и шептал ему: «Ещё одну остановку - и отпущу».

- Ваше? - спросила кондуктор, кивнув на коробочку у меня в руках.

- Кажется, да. Оставили.

- Все тайны оставляют. Но по правилам нужно обменять новую - старую, чужую - свою. Иначе застрянете между остановками.

Трамвай тронулся, и за окнами началась другая география, вместо знакомых улиц потекли чьи-то пути. Мы проехали переулок «Если бы», свернули у сквера «Не пригодилось» и постояли на светофоре «Между».

- Я - смотритель Гостевой линии, - сказала кондуктор, упреждая мой вопрос. - В каждом времени есть такие. Мы следим, чтобы чужое не носили как своё, а своё - не бросали на первом повороте.

На остановке «Гости» вошли трое: женщина с букетом, который уже простил её, старик с мешочком ключей от несуществующих дверей, и парень в наушниках, слушающий молчание.

- Обмен, - объявила кондуктор, проходя по салону. - Ваша тайна какая?

- Домашняя, - сказал я. - Про то, как я одну чашку всегда ставлю на левый край стола, а потом злюсь, что она мешает.

- Годится, - кивнула она. - Бытовые - самые крепкие. Возьмите взамен… - она порылась в сумке, - вот. Тихую радость от чужого окна. С перспективой на завтра. Только не разворачивайте до утра.

Я спрятал радость во внутренний карман. Она звякнула, как чайная ложечка.

- А куда мы всё-таки едем? - снова спросил мужчина с чемоданом.

- К месту, где все разворачиваются, - ответила кондуктор. – И трамваи, и люди, и даже иногда намерения.

На остановке «Секрет Полишинеля» трамвай не открыл дверей. За стеклом стоял весь квартал, делая вид, что никого не знает. Мы поехали дальше.

- Сейчас остановимся на секунду, - сказала кондуктор. - Чтобы город успел вспомнить, зачем он нас придумал.

Трамвай замер, и в тишине стало слышно, как шуршит в углах темнота, собирая оброненные фразы.

- Ну как, готовы свою тайну оставить? - обернулась ко мне кондуктор.

Я открыл коробочку. Внутри лежал маленький, детский страх, что если гости уйдут и ничего не останется, что пустая кухня - это тоже история, но уже без меня.

Я выложил его ей на ладонь.

- Красивый, - сказала она мягко. - Положим в бюро находок. Иногда такие страхи приходят за своими повзрослевшими хозяевами. А вам взамен - вот. - Она протянула мне белый билет без надписи. - Это «до дома». Не у всех есть. Берегите.

Мы поехали быстрее. За окнами снова появились обычные улицы. Трамвай зазвенел, будто вспомнил о расписании, и на следующей, уже не таинственной, остановке двери открылись. Я вышел.

- Подождите! - окликнула кондуктор. - У вас же гости.

- Уже ушли, - поправил я. - Теперь они - послевкусие. И трамвай - тоже.

Она понимающе улыбнулась и закрыла двери, трамвай звякнул «всегда пожалуйста» и исчез.

Дома на столе всё было по-прежнему. Лежали чашки, стояло печенье, сдвинутая тарелка дремала, смотря наполняющие сны. Я развернул свой свёрток, и обнаружил вид на кухню в соседнем доме, где люди, похожие на меня, смеялись над той же шуткой и ждали гостей. Я мысленно поздоровался с ними и поставил радость рядом с солью.

А утром, когда чайник закипел в третий раз, в почтовую щель проскользнула открытка. «Спасибо за гостеприимство. Мы приедем ещё. P.S. Не ставьте чашку на левый край». Подпись: «Гостевая линия».

Я улыбнулся, переставил чашку и понял: здесь секреты не спрятать. Их обслуживают, как трамвайный маршрут. Они приходят, уезжают и вовремя возвращают нас к себе. А если повезёт, привозят с собой тех самых гостей, которых нельзя пригласить - можно только дождаться.

Переводчик Петербуруского. Про серьёзного учёного

Он прибыл, как и положено серьёзному: с блокнотом в твёрдом переплёте, остро заточенным карандашом и научной гипотезой, что язык - это шкаф с аккуратными полками. На титульном листе он вывел: «Словарь петербургского наречия. Опыт систематизации».

Он напоминал мне меня, когда я только приехал в этот город с чемоданом и привычкой всё объяснять.

В его же чемодане ждали своего часа серьёзные приборы: диктофон для фиксации фонетических особенностей, люксметр для измерения световых потоков и высокоточный хронометр. Его миссия, как серьёзное облако, висела над головой: «Систематизация и каталогизация алогичных семантических единиц». В блокноте он завёл графы: «Явление», «Частотность», «Физические параметры», «Предположительная природа».

Электронное табло на вокзале мигнуло, и прямое слово «ВОКЗАЛ», будто смутившись, выдохнуло и стало мягким «ВОКЩАЛ». Учёный навёл диктофон, но на записи поселился лишь тихий вздох, которым город выдыхает прямые углы. В графе «Физические параметры» он написал: «Не поддаётся фиксации».

Он прошёл мимо проводников, и те уважительно пропустили такое самостоятельное решение исследовать.

На улице он увидел, как чья-то рука поставила чашку, отбросив тень на полоску света и создавая вход для тени. Его верный люксметр показал сначала скачок до бесконечности, а потом - ошибку, перечёркнутую нулём. «Оптический парадокс», - записал он, чувствуя первое раздражение.

На стекле кто-то мелом вернул на место пропавшую букву «к» - и бесформенный «киос» снова обрёл достоинство киоска. Учёный поднял лупу, но оптика не помогла: в этом городе грамматику читали не по правилам, а по погоде. Записав свою новую досаду в блокнот, он пошёл дальше.

На перекрёстке, перед тем как вспыхнуть зелёным, светофор на мгновение замер. Толпа сделала общий микровдох. Он включил хронометр, чтобы измерить эту паузу. Секундная стрелка дёрнулась, замерла и пошла в обратную сторону.

«Сбой прибора на фоне массовой психосоматической реакции», - процедил он, убирая хронометр. Его шкаф с аккуратными полками не треснул. Он просто отказался открываться.

К обеду он был разбит. Блокнот пестрел пометками «не поддаётся измерению», «требует проверки оборудования», «вероятно, субъективное восприятие». Он сидел на скамейке, раздавленный провалом своей методологии, и смотрел, как люди в спешке спотыкаются о собственный темп. Город не давался в руки. Он был как вода, которую невозможно зажать в кулаке.

Тут к нему подошла Собака с железным тире на ошейнике. Она молча посмотрела на его дорогие, но почему-то отказавшиеся приборы, потом на его блокнот, полный несостоявшихся фактов. Она мягко ткнула носом в хронометр. Потом сняла с ошейника своё тире и положила ему на колени.

Обмен был предложен без слов.

Он колебался секунду. А потом понял. Он снял с руки свой серьёзный хронометр и протянул его Собаке. Та приняла его в пасть, будто это и было его настоящее предназначение, и скрылась в подворотне.

У него на коленях лежало простое, тяжёлое, настоящее тире.

Его научная строгость не испарилась - она сменила агрегатное состояние. Из твёрдости линейки превратилась во внимание, жидкое и всепроникающее, как здешний дождь.

В этот момент учёный достал блокнот, перечеркнул все таблицы и графы и сделал первую запись - сделанную не прибором, а участием. Вечером он зачеркнул подзаголовок «Опыт систематизации» и написал новый: «Опыт выслушивания». Он вдруг понял, что этот язык нужно не описывать, а слушать, как слушают музыку или тишину.

---

Наброски наблюдателя

А ТЕПЕРЬ? - короткая формула запуска смысла. Произносится шёпотом. Служит ключом к дверям, которые открываются изнутри. Пример: «А теперь?» - и в парадной вдруг стало тише на один лестничный пролёт.

БЕЛЫЙ «ДО ДОМА» - билет без маршрута; даёт право идти в свою сторону. Выдаётся самому себе в момент совпадения шага и внутреннего разрешения.

ВХОД ДЛЯ ТЕНИ - узкая полоска света на подоконнике или асфальте, узаконивающая право на остановку без оправданий.

ВОКЩАЛ - вокзал со щадящей скоростью. Не торопит людей, а держит для них паузу. Пример: «Рекомендуем вокщал, если догоняете не поезд, а себя».

ЗДЕСЬ - указательное местоимение со смыслом «не мимо». Уточняется не словом, а жестом, светом или тихим присутствием.

-КА (суфф.) - уменьшительно-бережный. Применять только для близости, никогда - для маскировки приказа.

КРАЙ (буква «к») - согласная, возвращающая словам форму и меру. С ней «сосисы» становятся сосисками, а «ещё одну» - «как раз хватит».

МОЖНО - погодное состояние смысла, а не разрешение свыше. Возникает там, где кто-то держит вход или делится светом.

НА ДВОИХ - наречие бережности. Делит не порцию, а шум, тишину или вид из окна.

ПАУЗА (честная) - короткий подоконник внутри времени. Излюбленная мера часов вокщала и светофоров, знающих музыку. Признаки: после неё успевают сказать «спасибо» или «прости».

ТИРЕ (-) - ещё один мост города. Соединяет «надо» и «дома», «срочно» и «потом». Прокладывается мелом, взглядом, молчанием.

---

Он держал вход у тёмного перехода, пока мальчик со скрипкой не прошёл, и понял, что «можно» измеряется не люксами, а дыханием.

Он написал мелом у стены «на двоих» и увидел, как один человек положил туда свою лишнюю булочку, а другой подобрал и превратил её в разговор.

Он стоял на белой полосе и слушал микровдох светофора, записывая светомузыку без нот.

К вечеру он добавил к титульному листу ещё одну строку:

«Читать не по алфавиту, а по погоде».

А в предисловии - короткое извинение, которое в этом городе означает «всерьёз»:

«Я прибыл измерять, но остался слушать. Этот словарь не имеет обложки: его можно дописывать мелом на стекле, асфальте и в памяти. Все поправки, внесённые вниманием, вступают в силу с момента их произнесения».

Учёный ушёл так же, как пришёл, - пешком. Но на двери нашего двора оставил свой карандаш и листок: «Добавьте: „держу вход“, „как раз хватит“, „а теперь?“. Подпишитесь своими именами. Это и будет редколлегия».

С тех пор словарь растёт сам. Мы вписываем в него маленькие глаголы, большие сомнения и незначительные запинки. Наш учёный иногда возвращается, чтобы сбросить свою серьёзность, сесть на скамейку и смотреть, как кто-то оставляет вход для тени, как дождь переставляет буквы, как бронзовая дама выходит на променад. Он морщит лоб - по-научному, строго, - а потом произносит свою любимую петербургскую формулу:

- Ничего. Подождём.