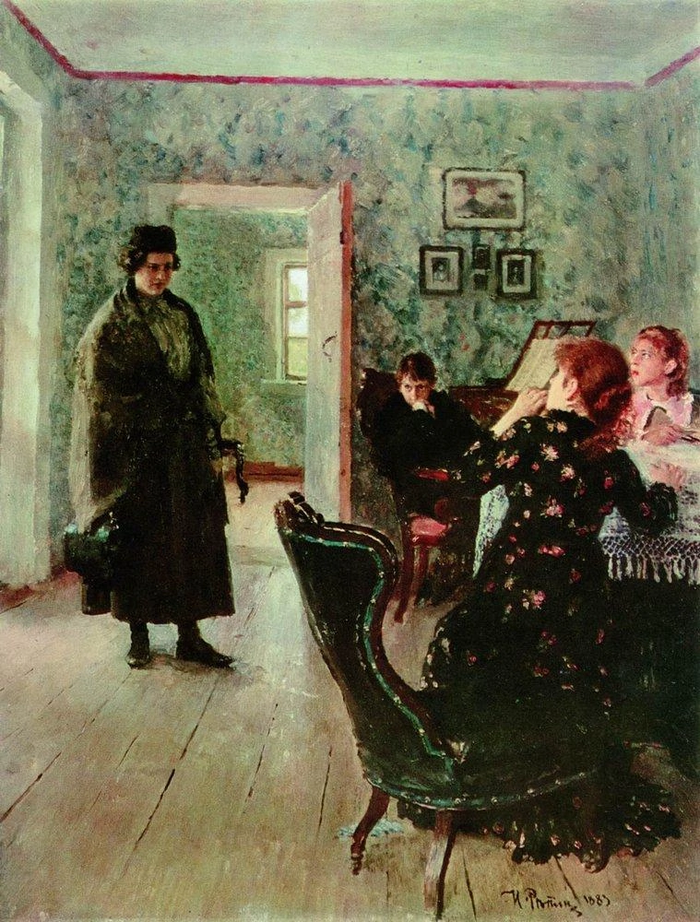

Картина Владимира Маковского "Приезд учительницы в деревню" (1897) — типичная жанровая картина конца 19 века. Картина как–бы проста и понятна, но весь культурный контекст, связывавшийся у первоначального зрителя с изображенным, давно уже утерян. Мы видим, что изображено на картине, но не можем догадаться, что подразумевается помимо изображенного и что нам об этом думать. Попробуем разобраться.

На первый взгляд, картина оптимистична. Мы видим двор крестьянской усадьбы в Южной России (тополь, наряд бабы слева, характерная форма кровли). Во дворе за столом сидит только что приехавшая (телегу с ее вещами еще не успели разгрузить) учительница в типичном для "барышни" городском наряде. Учительницу, по всей видимости, принимают хорошо — баба в ярком народном костюме уже растопила самовар, принесла фаянсовые чайник и чашку (для крестьян это парадные предметы), глиняную крынку с чем–то (молоко?), малопонятные фрукты или овощи. Какие–то личности, высунувшиеся из дома, с любопытством разглядывают учительницу; хмурый мужик куда–то ведет лошадь. Сияет летнее солнце. Но учительница, симпатичная и хорошо одетая молодая женщина, находится в оторопи, ничему не радуется, да и вообще выглядит так, как будто бы ее отправили на каторгу.

В общем, можно подумать, что капризная городская девица по глупости и вздорности не умеет радоваться травке, солнышку, свежей еде и прочим идиллическим прелестям деревенской жизни.

Что это всё значит на самом деле? Начнем со школы и положения сельских учителей. На 1897 год основным типом сельской школы была одноклассная школа с двух — или трехлетним) курсом. В половине случаев эта школа была земской (побольше зарплата, поменьше молитв), в половине — церковно–приходской (обратная ситуация). Одноклассной школа была в том смысле, что в ней была одна классная комната, и учитель одновременно занимался с детьми всех лет обучения. В школе учили чтению и письму, Закону Божию и чтению на церковно–славянском языке, арифметике; Закон Божий преподавал священник, а все остальные предметы — один учитель. Учителя получали приблизительно 240 рублей в год, как рабочий невысокой квалификации, меньше фельдшера в земской больничке, меньше волостного писаря. Но, кроме жалованья, учителям полагалось еще и бесплатное жилище (по умолчанию комната и кухня) с бесплатным отоплением.

В учителя брали равно мужчин и женщин, причем платили им одинаковое жалованье; это было весьма благородно для той эпохи, когда женщина обычно получала в два и более раза меньше мужчины за одинаковую работу (относится даже к учительницам гимназий). На момент написания картины женщин в профессии было чуть меньше половины. Сельские (их называли народными) учителя не являлись чиновниками, и для них закрыта всяческая карьера — ближайший начальник, инспектор народных училищ, приходившийся в среднем на сто школ, был уже чиновником с высшим образованием.

Образовательный ценз для народных учителей был невысоким. Кто–то (больше мужчины) заканчивал специализированные учебные заведения — учительские семинарии, это 6–летнее образование с курсом ниже среднего. Кто–то (исключительно женщины) заканчивал гимназию и сдавал на звание учительницы простой дополнительный экзамен; с начала 20 века в гимназиях появлялись добавочные 8–е классы, доучивавшие девочек именно на звание учителя начальной школы. Брали, при условии сдачи особого экзамена, и выпускников разных других учебных заведений с 6–летним и более курсом. Даже выпускники двухклассной (то есть 5–летней) начальной школы могли быть принимаемы в учителя при нехватке более компетентных кандидатов.

Итак, народные учительницы происходили из самых разных слоев общества и имели различный образовательный статус. Что же тогда происходит на нашей картине? Почему именно эта учительница такая смурная?

Для начала, надо понять, что перед нами женщина, одетая по моде городского среднего класса: блузка сложного покроя, кружевное жабо, шляпка — это наряд "барышни". Учительница, выбравшаяся из крестьян, никогда не стала бы одеваться так замысловато. Мы видим, несомненно, бывшую гимназистку (или, как минимум, выпускницу епархиального училища). Но какая сила могла занести гимназистку в деревню? И тут мы подбираемся к сути картины.

Молодым женщинам среднего и высшего класса в ту эпоху было очень сложно найти себе мужа. Дело в том, что по правилам стратифицированного общества мужчины могут жениться "по горизонтали" (то есть на равных) и "вниз" (то есть на невестах ниже себя по социальному статусу), а вот женщины могут выходить замуж только "по горизонтали" и "вверх". Поскольку общество устроено как пирамида, и каждый высший социальный слой имеет заметно меньше членов, чем примыкающий к нему низший, то потенциальных невест "снизу" много, а потенциальных женихов "наверху" мало. А женихов "по горизонтали", среди равных, всегда оказывается меньше, чем невест — кто–то уже нашел себе невесту "снизу", а кто–то не особенно хочет жениться.

Напомним, что брак в том мире был для женщины решением всех жизненных проблем — он давал и социальный статус, и доход, и занятие (разумеется, занятие матери и домохозяйки), и доступ к сексу и деторождению. Для мужчины же брак давал всего лишь одну возможность — иметь законных наследников, все остальные опции были доступны в равной мере и женатым, и холостым; более того, доступ к сексу для мужчины после вступления в брак только ухудшался. Соответственно, мужчина нуждался в браке меньше, чем женщина. Как результат, брак во всех случаях, когда это было возможно, сопровождался доплатой со стороны женщины — приданым.

Но в эпоху 5% доходности многолетних накоплений и многодетности скопить на значимое (то есть дающее значительный для новой семьи постоянный доход) приданое для каждой из дочерей могла только очень и очень обеспеченная семья. Всем остальным приходилось как–то устраивать в жизни дочерей–бесприданниц. И тут на помощь приходила гимназия. Восьмилетнее обучение обходилось в 600–800 рублей (если девочка при этом жила дома), и вложиться в учебу было куда умнее, чем покупать на эти деньги белье или сервизы, которые все равно не произведут на жениха большого впечатления. Разумеется, гимназистка, при прочих равных, была много более привлекательной невестой, чем необразованная девица — она имела хорошо поставленную речь, читала книжки, могла написать письмо, умела поддержать беседу, даже знала немного по–французски.

Семьи из среднего, а иногда и из самых верхов низшего класса сдавали дочерей в гимназии вперебой. Министерство народного просвещения относилось к женским гимназиям безразлично — если местная инициатива имелась и был платежеспособный спрос, то почему бы и не открывать их там, где о том попросили. Спрос же имелся и непрерывно возрастал, и с 1890–х годов начался быстрый рост числа женских гимназий. К 1913 году в число мальчиков и девочек, учащихся в средних учебных заведениях, сравнялось. Мужские гимназии выпускали будущих студентов, чиновников, старших служащих в больших фирмах — а женские тем временем выпускали будущих невест.

Но, увы, по описанным выше причинам женихов все равно недоставало. Чем больше становилось невест–гимназисток, тем меньшее преимущество давала гимназия на брачном рынке. Грубо говоря, на четырех выпускниц гимназии приходились максимум три доступных для брака выпускника гимназии. Кто–то нашел себе необразованную, но имевшую приданое купеческую дочку, кто–то поступил в студенты или в офицеры (первым не разрешалось жениться вовсе, вторым до 29 лет), кто–то предпочел остаться холостяком. Век невесты–бесприданницы был недолог — 23–24 года, и ты вылетаешь с брачного рынка.

И вот тогда семье приходилось решать, что делать с дочкой, вероятность выйти замуж для которой стремительно уменьшается с каждым днем. Разумеется, те, кто мог себе позволить содержать незамужнюю дочь до конца дней в семье, так и поступали. Но многие и так отдавали дочерей в гимназии на последние деньги. Как пристроить в жизни неудачливую девушку? Увы, работы в городе для женщины со средним образованием было мало. Секретарш и машинисток в 1897 году еще не было. Продавщицы были великой редкостью, а платили им копейки. Разумеется, гимназистки могли стать домашними учительницами и гувернантками, но и этих завидных мест резко не хватало. Пойти и заняться простым физическим трудом человек со средним образованием в ту эпоху не мог — это было такое падение, что уж лучше сразу перейти к проституции. Последней опцией для тех, кто не смог найти ничего лучшего, и была должность сельской народной учительницы. То, что мы видим на картине — это итог крушения всех жизненных планов и надежд молодой женщины, чем и объясняется ее унылый внешний вид.

Сельское учительство оказывалось для женщины жизненным тупиком, выбраться из которого было очень и очень сложно. Денег платили ровно столько, что на деревенский вкус можно жить припеваючи, а вот накопить на то, чтобы выбраться из деревни, никогда не удавалось. Связь с городской культурой с годами терялась, и учительницы постепенно дичали — выписать ежедневную газету, толстый журнал, и купить за год 5–6 книжек стоило 40–50 рублей, то есть было для них уже малодоступным. Круг общения сужался до земского доктора, фельдшера и волостного писаря — учительница не могла общаться с "низшими" крестьянами (а помещики, по той же причине, не могли общаться с учительницей), что сводило шансы на замужество к нулю. И наконец, бытовые и гигиенические условия деревенской жизни для всякого выходца из среднего класса, у которого не было дома барского типа и прислуги, казались ужасными. Огромные сложности с мытьем, необходимость прилюдно справлять нужду на огороде (а вы думали, что у крестьян тогда были туалеты?) — все это ежедневно напоминало бедной учительнице, что ее жизнь по существу является каторгой.

Итак, наша картина совсем не про идиллию деревенской жизни, которую не умеет оценить вчерашняя горожанка. Сюжет ее куда более суровый. Полотно рассказывает нам о мире жестких гендерных отношений, в котором девушка, не сумевшая найти себе к 25 годам мужа, должна была убираться на обочину жизни.