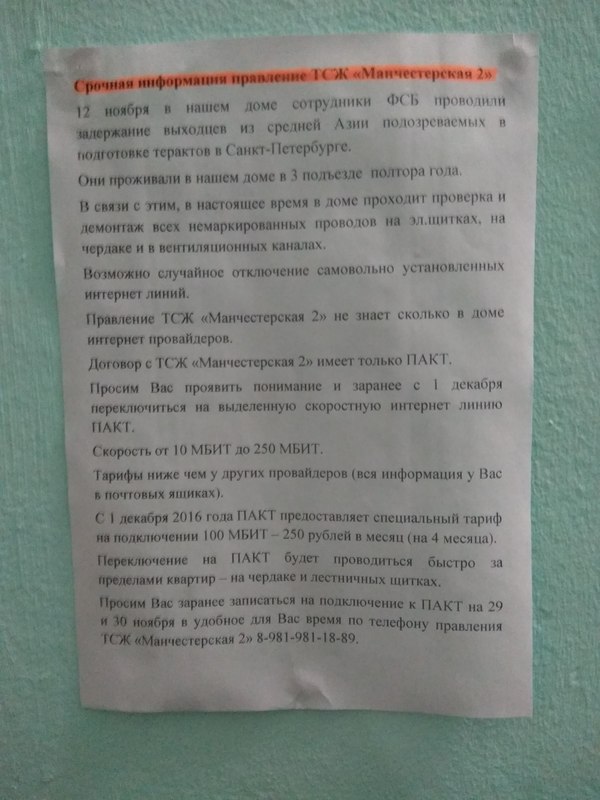

Агрессивный маркетинг интернет провайдера.

В подъезде с утра висят два новых объявления.

В двух словах, в вашем подъезде жили террористы. ФСБ сработали дружно. Вам как жильцам надо поменять интернет провайдера. И рядом ПАКТ с расценками.

Как считаете, что делать жильцам этого подъезда. Место действия СПб.

Дипломатическая победа, которая никого не спасла

16 мая 1935 года был заключен советско-чехословацкий договор о взаимопомощи

30 января 1933 года рейхсканцлером Веймарской республики был назначен Адольф Гитлер. И года не понадобилось Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), чтобы полностью захватить власть в Германии. Между зимой и летом в стране произошло несколько важнейших событий, превративших НСДАП в главную политическую силу страны. Благодаря поджогу Рейхстага, в котором были обвинены коммунисты, нацисты опубликовали закон «О защите народа и государства». Принятый позже закон «О чрезвычайных полномочиях» передал в руки имперского правительства законодательную власть. Были запрещены профсоюзы, а чуть позже — Социал-демократическая партия Германии, обвиненная в государственной измене. Наконец, закон «Против образования новых партий» превратил Германию в однопартийное государство.

Германия активно готовилась к войне — даже задачи в школьных учебниках отражали направление мыслей нацистского правительства: «Современный ночной бомбардировщик может нести 1800 зажигательных бомб. Какова длина пути, вдоль которого он может распределить эти бомбы, если он сбрасывает одну бомбу в секунду при скорости 250 км в час? Насколько далеко друг от друга окажутся воронки от взрывов? Сколько километров могут поджечь 10 таких самолетов, если они летят с дистанцией 50 метров друг от друга? Сколько костров получится, если 1/3 бомб достигнет своих целей и 1/3 из них загорится?».

Агрессивные устремления нацистов были очевидны Советскому Союзу. На смену советско-германской дружбе пришла взаимная ненависть: кампания против коммунистов и социалистов говорила сама за себя. Особенную тревогу внушало то, что крупнейшие западноевропейские державы — Великобритания и Франция — взяли курс на сотрудничество с фашистской Италией и нацистской Германий: 15 июля 1933 года был подписан «Пакт согласия и сотрудничества»: четыре державы Европы сформировали содружество, которое должно было заниматься решением международных проблем в Европе, в том числе и задачей противостояния коммунизму. Советские дипломаты справедливо опасались формирования единого антисоветского блока капиталистических государств.

В этих условиях советское правительство взяло курс на заключение договоров о ненападении и взаимопомощи с теми капиталистическими странами, которые считало «неагрессивными». В декабре 1933 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «Об активизации внешнеполитической деятельности Советского государства в целях предотвращения войны на основе плана коллективной безопасности». Этот курс быстро принес свои плоды: был заключен ряд договоров о ненападении с Латвией, Эстонией, Польшей, Афганистаном и даже двумя державами, участвовавшими в «пакте четырех», — Францией и Италией. Кроме этого, были заключены договоры о дружбе с Турцией и о гарантиях и нейтралитете с Ираном. Однако надежды советского правительства на то, что удастся договориться с Польшей о создании советско-польско-чехословацкого блока, который помешал бы возможной агрессии Германию в отношении одной из стран-участниц, провалился: 26 января 1934 года был подписан договор о ненападении между Германией и Польшей, вошедший в историю как «Пакт Пилсудского — Гитлера».

После этого важно было добиться заключения договора о взаимопомощи хотя бы с Чехословакией. Еще в апреле 1935 года правительства обеих стран начали взаимные контакты по заключению такого договора, но чехословацкое правительство не торопилось с согласием — оно желало, чтобы прежде СССР убедил заключить подобный договор Францию. Президент Чехословакии Эдвард Бенеш считал Советский Союз довольно слабой в военном отношении державой и сомневался, что в случае вторжения Гитлера в Восточную Европу обе страны сумеют ему противостоять. А вот если в дело вступит еще и Франция… Последнюю Бенеш как раз переоценивал. Но, как бы то ни было, советским дипломатам удалось заключить аналогичный договор с Францией, и 16 мая 1935 года советско-чехословацкий пакт о взаимопомощи был наконец подписан Бенешем и советским послом в Чехословакии Сергеем Александровским.

Текст основных статей документа фактически повторял положения советско-французского договора, за исключением 2-й статьи, где была такая формулировка: «Обязательства взаимной помощи будут действовать между ними лишь поскольку при наличии условий, предусмотренных в настоящем договоре, помощь Стороне — жертве нападения будет оказана со стороны Франции». В случае угрозы вторжения обе стороны должны были немедленно начать совместные консультации, при начале прямой агрессии против одной из них — оказывать друг другу военную помощь.

Договор о взаимопомощи с Чехословакией был несомненной победой советской дипломатии. Вместе с советско-французским договором он имел характер тройственного соглашения. Учитывая традиционную французскую германофобию, страх перед немецким военным реваншем, со временем это соглашение могло бы превратиться в основу для системы коллективной безопасности в Европе. Однако этот внешнеполитический успех свели на нет будущие союзники СССР по борьбе с Гитлером, которые пока что не хотели с ним конфликтовать. Увы, советско-чехословацкий договор не спас Чехословакию от расчленения. Когда Гитлер выдвинул права Германии на Судетскую область, советское правительство активно предлагало Великобритании и Франции общими силами защитить Чехословакию. Однако правительства обеих стран Западной Европы посчитали, что от Гитлера удастся «откупиться» небольшим кусочком чужой страны — обе державы демонстративно отказались от услуг Сталина и даже не пригласили советских представителей на Мюнхенское совещание в сентябре 1938 года. Согласие «великих держав» Европы на передачу Судетской области Германии было первым шагом к утрате Чехословакией целостности: в марте 1939 года Германия навязала Чехии и Моравии немецкий протекторат, запретив местные партии и ликвидировав оппозицию. Официальное начало Второй мировой войны неумолимо приближалось, хотя фактически она уже началась.

Игра на упреждение

4 мая 1932 года был заключен советско-эстонский пакт о ненападении

Подписав в Москве договор о мирном разрешении возможных конфликтов с Эстонией, СССР выгодно обеспечивал нейтралитет своих северо-западных рубежей. По истечении двух лет из трехгодичного срока действия договора в условиях начавшейся милитаризации ряда европейских стран пакт был пролонгирован по инициативе Москвы на значительно более длительный период — до конца 1945 года. Эти действия способствовали постепенному вовлечению Эстонии в орбиту советского влияния, создав условия для дальнейшего вхождения прибалтийского государства в состав СССР.

Заключение договора между соседними государствами состоялось 4 мая 1932 года в столице СССР. Срок его действия составлял три года.

Согласно договору, СССР и Эстонская Республика подтверждали неприкосновенность государственной границы, установленной Тартуским мирным договором 1920 года между РСФСР и Эстонией. Заключенный договор о ненападении стал продолжением первого международного соглашения между странами, в котором Советская Россия признала Эстонию, впервые образованную в мировой истории после распада Российской империи, как независимое государство. СССР и Эстония взаимно обещали «воздерживаться от всякого акта нападения одна на другую и от всяких насильственных действий, направленных против целостности и неприкосновенности территории или против политической независимости другой договаривающейся стороны».

Кроме того, СССР и Эстония гарантировали друг другу не принимать в своей внешнеполитической деятельности участия в таких международных коалициях и соглашениях с третьими странами, которые могли бы быть направлены против одной из сторон договора. Тем самым каждый участник соглашения вполне благоразумно обеспечивал себе нейтралитет другой стороны, что было особенно важным, учитывая соседнее положение двух стран с общей сухопутной и водной границей. В случае возникновения между СССР и Эстонией каких-либо конфликтов и споров, разрешение которых было бы невозможно обычным дипломатическим путем, обе стороны согласно договору должны были разрешить их в составе смешанной комиссии.

После почти двухлетнего срока действия советско-эстонского договора о ненападении и мирном разрешении конфликтов, 4 апреля 1934 года СССР и Эстонская Республика подписали в Москве протокол, согласно которому срок действия договора был продлен до конца 1945 года. Причины этого шага на первый взгляд были очевидны и лежали на поверхности: в Европе после победы в Германии в 1933 году национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером началась ускоренная милитаризация. Однако, помимо этого обстоятельства, глубинным поводом пролонгации договора был произошедший в Эстонии тремя неделями ранее государственный переворот. Его итогом стало установление авторитарного правления бывшего премьер-министра страны Константина Пятса, объявленного государственным протектором Эстонии.

Советская сторона, оперативно уловив изменение внешнеполитической конъюнктуры, решила сыграть на упреждение, пригласив эстонскую делегацию в Москву на продление срока действия договора за год до его окончания. Пролонгировав срок действия документа до конца далекого 1945 года, Кремль стремился как можно дольше сохранить в отношениях между странами сформировавшийся статус-кво. CCCР таким образом перестраховывался: Москва в рамках международной дипломатии предусмотрительно обезопасила себя от возможного участия Таллина в одном из враждебных ее политике военно-политических блоков c перспективой возникновения непосредственно у своей границы сателлита враждебного государства. Продление договора было выгодно и Эстонии: как политик Пятс, несмотря на тяготение к правым, был прагматичен и ориентирован на конструктивное сотрудничество с восточным соседом.

И подписание советско-эстонского договора 1932 года, и пролонгация его в 1934 году в значительной степени говорят о том, что инициатива заключения двусторонних международных отношений в обоих случаях исходила от Кремля. Таким образом, СССР в рамках международной дипломатии медленно, но верно вовлекал соседнее государство в сферу своего внешнего влияния. Реальность будущих взаимоотношений между двумя странами, как это очень часто бывает в мировой истории, оказалась совсем иной, нежели можно было бы предположить, основываясь лишь на текстах советско-эстонских договоров.

Усиливавшаяся с каждым годом после прихода Гитлера к власти агрессивная внешняя политика Третьего рейха и его союзников, начавшаяся Вторая мировая война (развязанная опять-таки Германией), активизация в эстонском обществе националистических идей и взглядов антисоветской направленности — все это привело к тому, что СССР решил обезопасить свои северо-западные рубежи перед возможным участием в военном конфликте с главным вероятным противником. В итоге начался процесс ускоренного включения Эстонии в орбиту политического влияния Советского Союза. В сентябре 1939 года по согласованию с Эстонией на ее территории были размещены советские военные базы, а летом следующего, 1940 года она вошла в состав СССР, став одной из его республик. Впрочем, это уже совсем другая история.

Дипломатическая победа над Японией

Подписание пакта о нейтралитете между СССР и Японией.

5 апреля 1945 года Советский Союз объявил о денонсации Пакта о ненападении с Японией, начав путь к возвращению территорий и позиций, утерянных после поражения в русско-японской войне 1904-05 годов

В конце 30-х годов отношения Советского Союза и Японской империи балансировали на грани большой войны. Япония того времени была откровенно нацелена на внешнюю экспансию, и было ещё не ясно куда она направится — в Китай и Юго-Восточную Азию или на дальневосточные земли СССР.

Если в 20-е годы XX века российский Дальний Восток на протяжении почти двух с половиной тысяч км граничил только со слабым и раздробленным тогда Китаем, то в 30-е годы обстановка на этой границе резко изменилась. В 1931-32 годах Япония решительно и быстро захватила целиком всю китайскую Маньчжурию, отныне вся сухопутная граница советского Дальнего Востока, от Монголии до Приморья, соприкасалась не со слабыми тогда китайцами, а с крайне агрессивной империей самураев, обладавшей на тот момент первоклассной армией.

В 1937-39 годах по всей линии советско-японской границы, от сопок Приморья до степей Монголии, начались настоящие локальные сражения, в которые вскоре втянулись с обеих сторон артиллерия, танки и авиация. Это на фоне грандиозной бойни 1941-45 годов конфликты на Хасане и Халхин-Голе кажутся нам маленькими, тогда же они воспринимались как начало самой настоящей войны между Японией и СССР.

Еще в 1936 году в Берлине между гитлеровской Германией и Японией был подписан так называемый «Антикоминтерновский пакт», официальный договор о союзе против СССР. В этих условиях Москва справедливо опасалась, что большая война может возникнуть как на западных, так и на восточных границах Советского Союза.

Сталин и его соратники хорошо понимали, что наша страна не выдержит войну на два фронта, если враги одновременно атакуют на европейских границах и на Дальнем Востоке. Поэтому в конце 30-х годов руководители СССР сумели пройти по тонкой грани в отношениях с Японией — не скатываясь в большую войну против Токио, наши лидеры сумели успешно поддержать Китай, который японцы тогда попытались завоевать полностью.

Помогая китайцам поставками современного оружия и направлением военных советников, СССР сумел сохранить мирные отношения с японцами, лишь продемонстрировав им свою военную силу во время локального конфликта у реки Халхин-Гол. Японцы же, завязнув своими пехотными дивизиями в большом и многолюдном Китае, уже затруднялись вести большую сухопутную войну против СССР. В то же время у Японии оставался свободным могущественный флот, который они и решили использовать в Тихом океане против колониальных владений США и Англии.

Так к весне 1941 года Советский Союз и самурайская Япония, откровенно враждебные и недоверяющие друг другу, вынужденно заключили между собой «Пакт о нейтралитете». Советскому Союзу тогда, накануне близкого столкновения с гитлеровской Германией, требовалось минимизировать опасность своим дальневосточным границам, а японцам было необходимо заручиться нейтралитетом Советского Союза накануне задуманной большой войны против США.

И до весны 1945 года обе страны, СССР и Япония, при всех сложностях отношений, старательно сохраняли нейтралитет, хотя наша страна была официальным союзником США и Англии, а японцы были официальными союзниками гитлеровской Германии.

Но к началу 1945 года ситуация изменилась. В Кремле понимали, что крах Гитлера уже близок — Советскому Союзу настало время задуматься о ситуации на Дальнем Востоке. Было бы политической наивностью отказаться от удобной возможности усилить позиции СССР в данном регионе. Тем более было бы непростительно отказаться от возможности реванша за поражения 1904-05 годов в войне, которую Япония начала неожиданным нападением. Сталин и его соратники хорошо помнили какой травмой для общества России оказалось то поражение 40-летней давности.

Но прежде чем взять реванш у японцев, требовалось тщательно соблюсти все дипломатические формальности. Японские дипломаты с самого начала 1945 года активно «зондировали» советских представителей о дальнейшей судьбе «Пакта о нейтралитете», срок действия которого близился к концу. Но особенно Токио беспокоили итоги встречи Сталина с лидерами США и Великобритании, завершившейся в феврале 1945 года.

Пакт о нейтралитете.

Глава народного комиссариата (министерства) иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, сохраняя дипломатическую вежливость, в конце февраля 1945 года отвечал японскому послу следующим образом: «Конечно, отношения между Советским Союзом и Японией отличаются от тех отношений, которые имеют с Японией Англия и Америка. Англия и Америка воюют с Японией, а Советский Союз имеет с Японией Пакт о нейтралитете. Мы считаем вопрос о советско-японских отношениях делом наших двух стран. Так было и так остается… Что касается тех или иных разговоров во время конференции, то мало ли о чем бывают разговоры в таких случаях…»

Не прибегая к прямой лжи, глава советской дипломатии сумел оставить Токио в неведении относительно дальнейших планов СССР. Лишь через месяц с лишним, 5 апреля 1945 года, когда на очередную встречу к Молотову прибыл японский посол Наотакэ Сато, намерения СССР стали ясны.

В тот день японский посол, впервые побывавший в нашей стране ещё в 1906 году, получил документ, составленный по всем правилам и законам международной дипломатии. Вручённый японскому послу текст гласил: «Пакт о нейтралитете между Советским Союзом и Японией был заключен 13 апреля 1941 года… С того времени обстановка изменилась в корне. Германия напала на СССР, а Япония, союзница Германии, помогает последней в войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Англией, которые являются союзниками Советского Союза. При таком положении Пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял смысл, и продление его стало невозможным».

Далее советские дипломаты тщательно обосновывали своё право на расторжение пакта о нейтралитете: «В соответствии со статьей 3-й упомянутого пакта, предусматривающей право денонсации за один год до истечения пятилетнего срока действия пакта, Советское правительство настоящим заявляет Правительству Японии о своем желании денонсировать пакт от 13 апреля 1941 года».

Возразить японский посол ничем не мог — СССР действовал в строгом соответствии с дипломатическими нормами и всеми японо-советскими межгосударственными соглашениями. Посол Наотакэ Сато мог лишь просить Вячеслава Молотова разъяснить, что же будет дальше. Глава советской дипломатии и тут сумел пройти по тонкой грани. Не прибегнув к прямой лжи, он оставил японцев в недоумении — Вячеслав Молотов официально заявил, что «фактически советско-японские отношения вернутся к тому положению, в котором они находились до заключения пакта».

На это японцам оставалось лишь обеспокоенно гадать, что же значит эти слова «до пакта» — мирное сосуществование или бои, как на Хасане или Халхин-Голе…

Через четыре месяца, в августе 1945 года Советский Союз, так же в строгом соответствии с международными нормами, официально и открыто объявил Японии войну. Расторгнутый 5 апреля пакт о нейтралитете уже не действовал.

Так удалось взять реванш за неудачи русско-японской войны 1904-05 годов, действуя в строгом соответствии со всеми нормами дипломатии и международного права — ведь прежде военной победы, наша страна одержала над Японией победу дипломатическую.

Как свидомые видят встречу Керри и Лаврова

Страны, входящие в совместный комитет по расследованию крушения Боинга (Нидерланды, Австралия, Бельгия и Украина), подписали пакт.

Нидерланды, возможно, не будут оглашать выводы, сославшись на то, что риск ущерба, который может быть нанесён отношениям Нидерландов с другими странами и международными организациями, в этом случае перевешивает пользу от раскрытия информации.