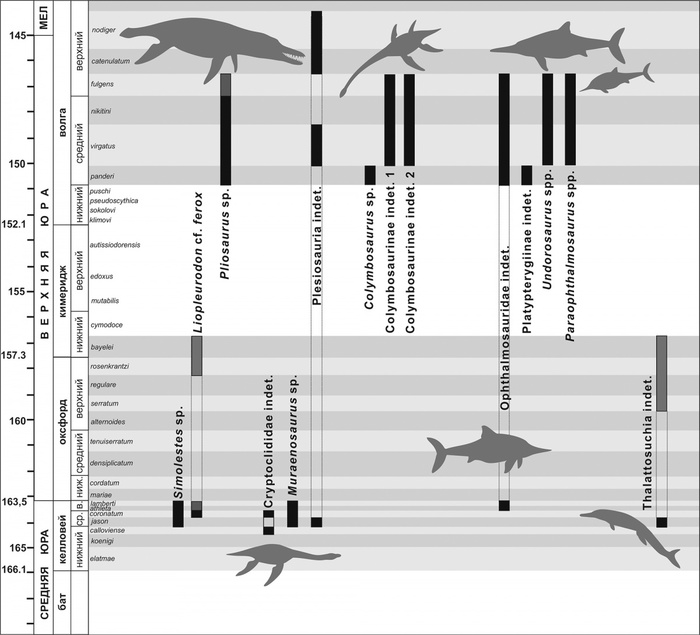

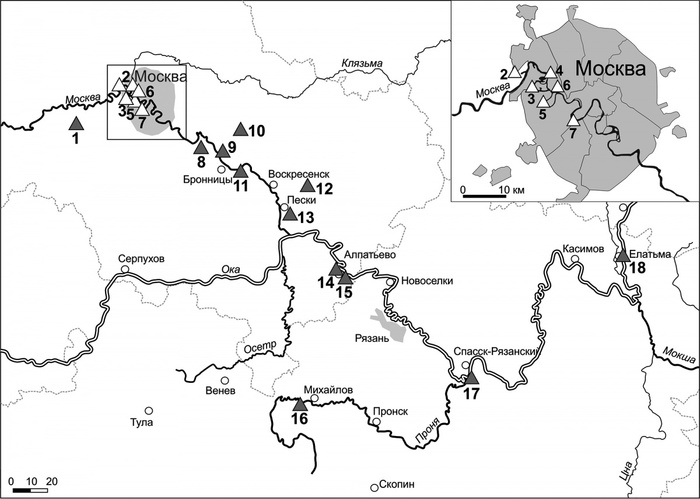

Впервые остатки морских рептилий из юрских отложений окрестностей Москвы были описаны в 1845 году, с тех пор регулярно совершались находки и к настоящему времени накопился значительный материал из келловейских, оксфордских и волжских отложений. Нами ревизован весь доступный материал по морским рептилиям Москвы и Подмосковья, хранящийся как в музеях, так и в частных коллекциях.

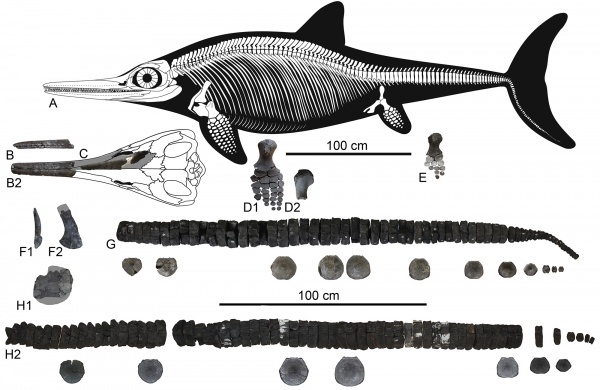

Келловейские морские рептилии встречаются нечасто, они представлены плезиозаврами сем. Cryptoclididae, плиозаврами родов Liopleurodon и Simolestes, ихтиозаврами и морскими крокодилами. Из отложений оксфордского возраста, вероятно, происходят зубы плиозавра Liopleurodon и коронка морского крокодила. Волжские морские рептилии разнообразны и многочисленны: в зоне Panderi встречаются плезиозавры рода Colymbosaurus, плиозавры рода Pliosaurus, ихтиозавры сем. Ophthalmosauridae; в зонах Virgatus – Fulgens встречаются остатки плиозавров рода Pliosaurus, мелких и крупных плезиозавров подсем. Colymbosaurinae и ихтиозавров сем. Ophthalmosauridae, среди которых установлены представители родов Paraophthalmosaurus и Undorosaurus.

История изучения морских рептилий Москвы и Подмосковья

Юрские отложения Восточно-Европейской платформы богаты находками остатков морских рептилий. Обнажения юры, доступные для изучения в Москве и её окрестностях, не являются исключением и по частоте встречаемости остатков ископаемых рептилий не уступают Поволжью. Первая достоверная находка остатков юрской морской рептилии в окрестностях Москвы – шейный позвонок плиозавра, который был обнаружен М.Г. Фреарсом в

1844 году у с. Щукино, и позднее описан Г.И. Фишером фон Вальдгеймом (Fischer von

231 Waldheim, 1845) как новый род и вид морской рептилии – Spondylosaurus frearsi. Годом позже Фишер фон Вальдгейм описал еще несколько находок из Подмосковья (Fischer von Waldheim, 1846): фрагмент челюсти плиозавра с зубами, описанный им как новый вид - Pliosaurus wosinskii (по нашему мнению – Pliosaurus sp.), позвонки ихтиозавров Ichthyosaurus intermedius (Ichthyosauria indet.) и туловищный позвонок, по всей видимости, плиозавра, также описанный как новый вид Spondylosaurus fahrenkohlii (?Pliosauridae indet.). Находки остатков ихтиозавров из юры Подмосковья были упомянуты также в работе К.Ф. Рулье (1847): «… найдены они и в России, в Симбирской губернии, и под Москвой, в черноватых толщах, обнаженных под Драгомиловским

кладбищем, на берегу Москвы-реки; на той же реке под селом Хорошёвым, по Звенигородке, и под Мнёвниками». По всей видимости, некоторые из них, если не все, и были описаны Фишером фон Вальдгеймом в 1845 – 46 гг.

В 1855 году А. Фаренколь совместно с В.С. Михалковым нашел в Мнёвниках два позвонка принадлежащих крупному плиозавру (рис. 3 E, F). Ошибочно определив их принадлежность, Фаренколь описал новый вид ихтиозавра - Ichthyosaurus Nasimowii Fahrenkohl, 1856. Последующие исследователи сошлись во мнении, что эти позвонки принадлежали плиозаврам (Eichwald 1868; Kiprijanow 1883; Боголюбов, 1911).

В 1860 – 70-е годы внимание на морских рептилий Подмосковья обратил Г.А.

Траутшольд (Trautschold, 1860,1861, 1877, 1879). В 1860 г. он описал неполную коронку плиозавра из юрских отложений окрестностей с. Гальёво (Trautschold, 1860), в 1861 г. – коронку, принадлежность которой установить затруднительно, так как материал не сохранился, а судя по изображению, она с равной вероятностью могла принадлежать как ихтиозавру, так и плезиозавру. В 1877 г. Траутшольд обнаружил у с. Мнёвники позвонки плезиозавров, а также позвонки, зуб и фалангу, принадлежащие ихтиозаврам. В 1879 г. он описал ласт ихтиозавра, но при этом не рискнул определить его родовую и видовую принадлежность. Этот ласт был переописан в 2014 году, и послужил голотипом для нового вида – Undorosaurus trautscholdi Arkhangelsky et Zverkov, 2014.

Морские рептилии Москвы не остались обделенными вниманием В.А. Киприянова. В третьей части своей монографии об ископаемых рептилиях России Киприянов отнес остатки плиозавров из Москвы к новому виду – Thaumatosaurus mosquensis Kiprijanow, 1883. Под этим названием он описал позвонки, части проподиальной кости и зубы. По-видимому, он не знал, что описывает те самые позвонки, которые уже были описаны Фаренколем (Fahrenkohl, 1856), и даже неправильно указал место находки (Боголюбов, 1911). Позднее Боголюбов (1911) счел, что «данное Киприяновым название T. mosquensis может быть удержано лишь за зубами». Фосфоритовая плитка с вышеупомянутыми зубами была найденная в 1873 г. H.A. Морозовым в Мнёвниках. Исходя из того, что материал был найден на дне реки, Боголюбов заключил, что возраст находки может быть оксфордским (Боголюбов, 1911, с. 206). Судя по морфологии зубов, материал может быть отнесен к роду Liopleurodon. Остатки морских рептилий были обнаружены также С.Н. Никитиным при составлении 57 листа общегеологической карты России. В разрезе Мнёвников Никитин (1890) отмечает «довольно часто попадающаяся разобщённые части скелета ихтиозавров и плезиозавров», которые, скорее всего, происходят из зоны Virgatus. Около Воробьёвых гор в песках зоны Nodiger им отмечены «кости и зубы рыб и позвонки завров» (Никитин, 1890). Эти находки хранятся в ЦНИГР музее (Центральный научноисследовательский геологоразведочный музей имени академика Ф.Н. Чернышева,

Санкт-Петербург).

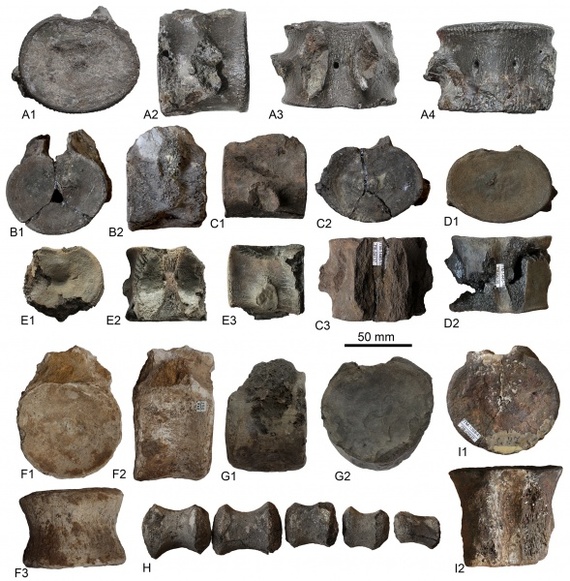

В 1910 году Н.Н. Боголюбов среди прочих находок ихтиозавров описал серию позвонков (рис. 12 G), которые он обнаружил в волжских глауконитовых песках около Мнёвников. Эта находка хранится в ГГМ (Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского РАН) и может быть определена как Ophthalmosauridae indet. В 1911 была опубликована монография Н.Н. Боголюбова «Из истории плезиозавров в России», в которой он не только провел ревизию всех ранее описанных остатков завроптеригий из России, но и описал свои новые находки, а также находки Э.В. Цикендрата и А.П. Ивaнова и некоторые другие прежде не описанные остатки из коллекции Московского университета (в настоящее время хранятся в ГГМ). Из келловея Боголюбов описал как новый вид Thaumatosaurus calloviensis коронку зуба плиозавра, по-видимому, принадлежавшую представителю рода Simolestes (см. Tarlo, 1960), а также шейный позвонок Muraenosaurus из Алпатьево и позвонки неопределимого плезиозавра, найденные близ железнодорожной станции Горки (в настоящее время – станция Фруктовая). Из волжских отложений им были описаны зубы и позвонки, которые можно отнести к роду Pliosaurus. Несомненной заслугой Н.Н. Боголюбова является то, что он первым достоверно установил присутствие плезиозавров рода Colymbosaurus в волжских отложениях России. Наиболее интересный экземпляр, принадлежащий к данному роду, был найден им на берегу р. Москвы в районе Воробьёвых гор и описан как новый вид Colymbosaurus sklerodirus. Однако большая часть материалов из волжских отложений Москвы, отнесенных Боголюбовым к родам Colymbosaurus и Muraenosaurus может быть определена лишь как Colymbosaurinae indet (Arkhangelsky etal., 2018).

После значительного перерыва интерес к морским рептилиям возобновился в восьмидесятые и начале девяностых годов XX века. В 1984 году В.В. Митта (ПИН РАН) сообщил о находках в Подмосковном Лопатинском фосфоритном руднике (ЛФР1) «свыше 20 остатков морских рептилий верхней юры», среди которых имелись значительные части скелетов. Некоторые из этих находок были позже изображены в справочнике «Ископаемые волжского яруса центральной России» (Герасимов и др. 1995). Эти находки сейчас хранятся в Дарвиновском музее (ДГМ) и в музее при Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма (ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, более известный как СЮН) (см. табл. 1). Благодаря активным сборам морских рептилий в 80-90-е годы на Лопатинских рудниках было совершено много интересных находок. Так, например, в 1981 году А.А. Эрлангер обнаружил значительную часть скелета ихтиозавра: полсотни позвонков, рёбра, плечевые и бедренные кости, а также большую часть черепа. Где скелет хранится в настоящее время, к сожалению, не известно (Apхангельский и др. 2009). Большую часть своих находок морских рептилий из Лопатинских рудников В.В. Митта и Д.Л. Сумин передали на изучение В.М. Ефимову, который впоследствии описал часть этого материала, выделив новые виды: Undorosaurus khorlovensis, Yasykovia mittai и Yasykovia sumini (Ефимов, 1999а, 1999b).

В последние годы разнообразные находки остатков морских рептилий ежегодно совершаются в карьере Раменского ГОКа (Еганово). Остатки плезиозавров и ихтиозавров в Еганово часто находили школьники во время выездов ПалеоКружка при Палеонтологическом музее имени Ю.А. Орлова под руководством А.С. Шмакова. Сейчас эти находки хранятся в региональной коллекции ПИН РАН (все экземпляры морских рептилий из ПИН, упомянутые и изображенные в данной работе, хранятся в колекции ПИН №5477). Многие находки морских рептилий из Еганово находятся в частных коллекциях (см. табл. 1).

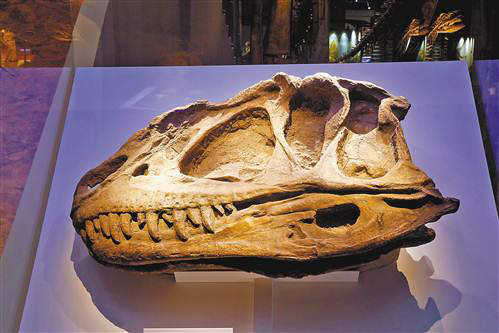

Благодаря активным сборам ПалеоКружка были совершены интересные находки и в келловейских отложениях Рязанской области. Так в 2013 г. в карьере Михайловцемент была найдена коронка крупного плиозавра Liopleurodon (рис. 1 A; Шмаков,

2014), а в 2014-16 гг. в Никитино были найдены части скелета плезиозавра семейства

Cryptoclididae (рис. 6; Шмаков, 2016).

Одной из наиболее значимых находок на территории Москвы является неполный скелет ихтиозавра Paraophthalmosaurus sp. с практически полным черепом, найденный коллекционером В.В. Косовым (г. Москва) в волжских отложениях на территории Москвы, в Кунцево, в октябре 2012 года. К сожалению, В.В. Косов не дал согласия на опубликование фотографий своей находки в этой работе.

Характеристика юрских морских рептилий Москвы и близлежащих территорий.

Плезиозавры

Остатки костей и зубов плезиозавров периодически встречаются в келловейских и волжских отложениях рассматриваемого региона. Плезиозавры средней и поздней юры были представлены двумя семействами: Pliosauridae Seeley, 1874 – крупные,

короткошеие и большеголовые хищники высших трофических уровней, и Cryptoclididae Williston 1925 – не столь крупные длинношеие формы, обладавшие маленькой головой, и в основном питавшиеся рыбой и беспозвоночными.

Plesiosauria de Blainville, 1835

Pliosauridae Seeley, 1874

Ввиду достаточной редкости костных остатков плиозавров в Москве и Подмосковье, в материале, рассмотренном авторами данной работы определению поддаются,

главным образом, коронки. Келловейские плиозавры характеризуются круглыми в сечении коронками, при этом по мнению Л.Б. Тарло их можно достаточно уверенно различать по форме и расположению гребней эмали, а также по размерам (Tarlo, 1960).

Liopleurodon Sauvage, 1873

Данный род был описан по коронке из келловея Булонь-сюр-Мер (Франция)

(Sauvage, 1873). Позднее полные и многочисленные скелетные остатки лиоплевродонов были обнаружены в келловейских отложениях Англии (Andrews, 1913), что позволило достаточно хорошо изучить представителей данного рода. Коронки Liopleurodon

круглые в сечении с грубыми и заостренными (треугольными в сечении) рёбрами, неравномерно расположенными по периферии коронки: на внешней стороне они более

редкие, чем на внутренней, и могут совсем отсутствовать. К данному роду можно отнести крупную коронку плиозавра из Михайловцемента (ПИН 5477/3573; рис. 1 A),

характеризующуюся вышеперечисленными признаками, а также плитку с зубами ГГМ

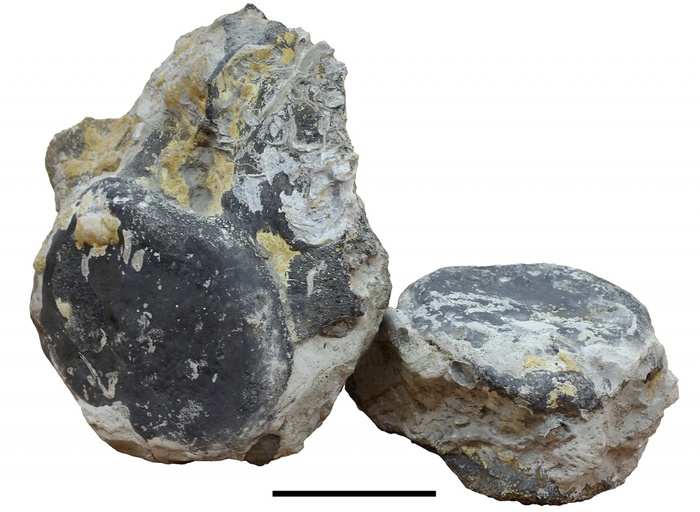

1358-09,-10 (см. Kiprijanow, 1883, Taf. 12, 13). Возможно, к роду Liopleurodon относятся также два очень крупных позвонка из карьера Пески (рис. 2).

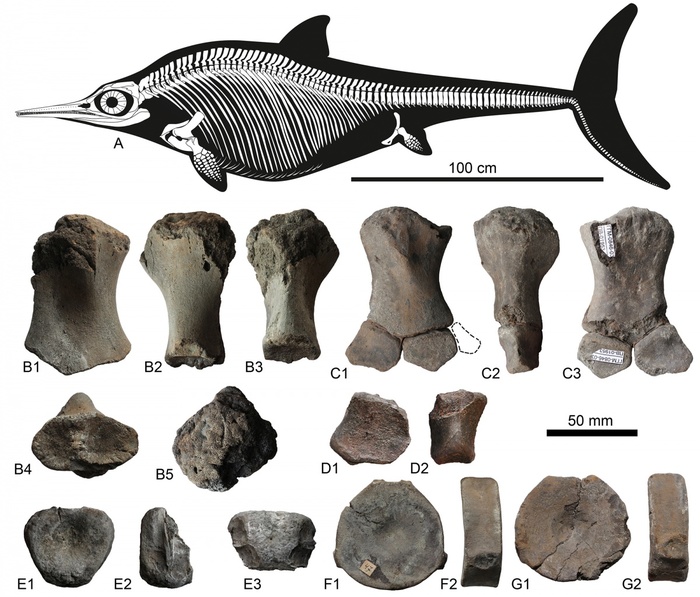

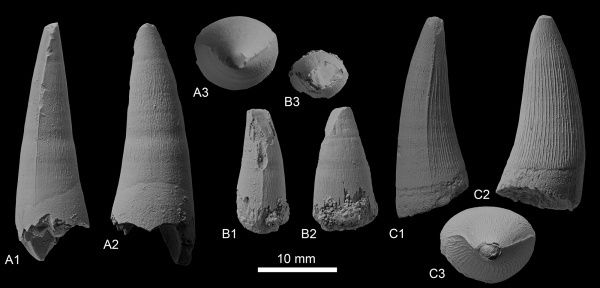

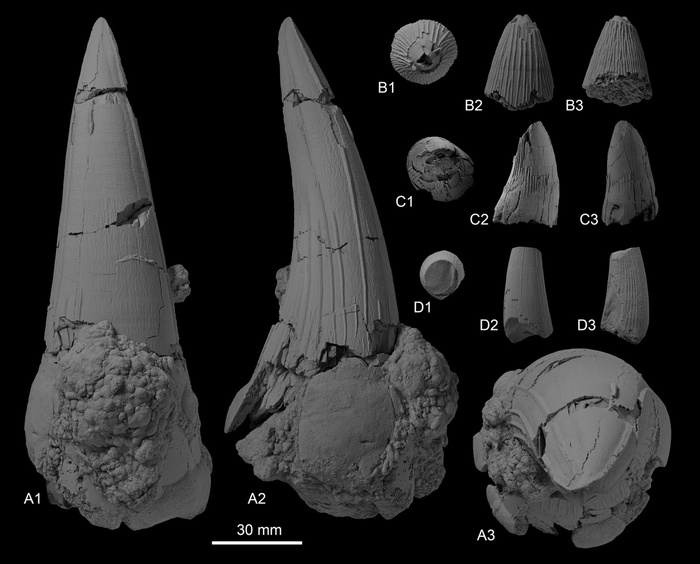

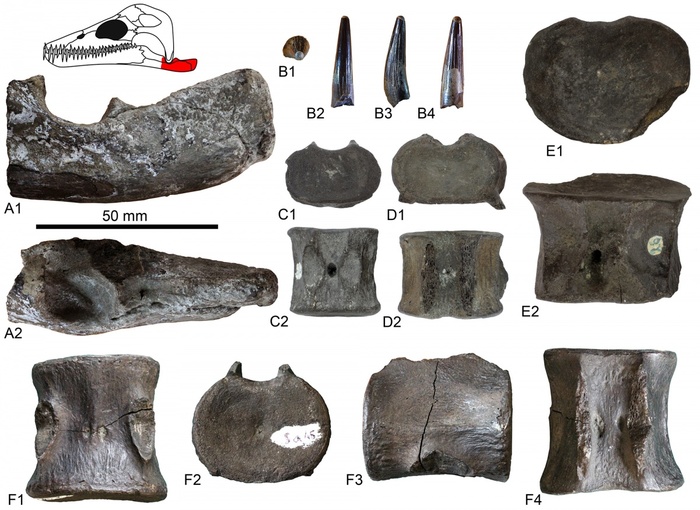

Рис. 1. Коронки келловейских плиозавров: A – Liopleurodon ferox ПИН 5477/3573, Михайловцемент, средний келловей, зона Jason. A1 – лингвально, A2 – мезиально, A3 – апикально; B – Simolestes sp. ПИН 5477/3574, Никитино, средний келловей. B1 – апикально, B2 – лабиально, B3 – лингвально; C – Simolestes sp. из коллекци В. Бахтина, Змеинка, верхний келловей. C1 – апикально, C2 – мезиально, C3 – лабиально; D – Simolestes sp. ПИН 5477/3589, Гжель, средний келловей. D1 – апикально, D2 – лабиально, D3 – мезиально. Все, кроме C, фотографии С.В. Багирова (ПИН).

Simolestes Andrews, 1909

Зубы представителей рода Simolestes отличаются от таковых Liopleurodon менее грубыми рёбрами, при этом на наружной (лабиальной) стороне коронки рёбра либо отсутствуют, либо редко расположены и не достигают основания коронки. К этому роду можно отнести коронку, описанную Боголюбовым из келловея Речиц (около Гжели), к сожалению, в настоящее время утраченную (Боголюбов, 1911, стр. 149). Также нам кажется возможным отнести к этому роду коронки из Гжели (ПИН 5477/3589) и Никитино (ПИН 5477/3574), характеризующиеся полукруглыми в сечении гребнями, расположенными по всему периметру коронки (рис. 1 B–D).

Рис. 2. Грудной и туловищный позвонки крупного плиозавра СЮН №225,226, Пески, верхний келловей. Длина масштабного отрезка 10 см.

Pliosaurus Owen, 1841

Позднеюрские плиозавры в отличие от среднеюрских характеризуются треугольными или субтреугольными в сечении коронками. В волжских (титонских) отложениях Европы, Азии, Северной и Южной Америки они представлены одним родом – Pliosaurus (см. Knutsen, 2012; Benson et al., 2013). По этой причине нередко встречающиеся в волжских отложениях Москвы и Подмосковья шейные позвонки плиозаврид (для которых характерно наличие двух реберных фасеток на большинстве шейных позвонков) могут быть с определенной долей уверенности отнесены к роду Pliosaurus (рис. 3). Попытки определения видов по изолированным шейным позвонкам и тем более выделение новых видов, имевшие место в работах позапрошлого – начале прошлого веков (Fischer von Waldheim, 1845, 1846; Fahrenkohl, 1856; Trautschold, 1877; Kiprijanow, 1883; Боголюбов, 1911) нам кажутся неудачными ввиду того, что морфологические особенности шейных позвонков зависят от их положения в серии: в передней

части шеи позвонки могут обладать не двойной рёберной фасеткой, а одинарной, и

зачастую (хоть и не всегда) характеризуются наличием вентрального выступа. В средней и задней частях шеи вентральное сужение и выступ у позвонков могут отсутствовать, а рёберные фасетки уже почти всегда двойные, то же касается и вариаций в орнаментации вентральной поверхности (см. Tarlo, 1960; Knutsen, 2012). Туловищные позвонки молодых плиозавров практически невозможно отличить от туловищных позвонков некоторых плезиозавров, хотя, в отличие от плезиозавров, невральные дуги

плиозавров зачастую не срастаются с телами туловищных позвонков даже у взрослых

особей.

Зубы плиозавров обладают характерной гладкой и уплощённой лабиальной поверхностью, ограниченной по бокам режущими кромками, лингвальная сторона коронки покрыта продольными гребнями, которые у большинства плиозаврид имеют

треугольное сечение (Knutsen, 2012; Sassoon et al., 2012; Benson et al., 2013). Гребни на

лингвальной стороне коронок Pliosaurus rossicus в верхней части, а некоторые на всем

протяжении, характеризуются полукруглым сечением (перс. набл. Н.Г.З.), что может

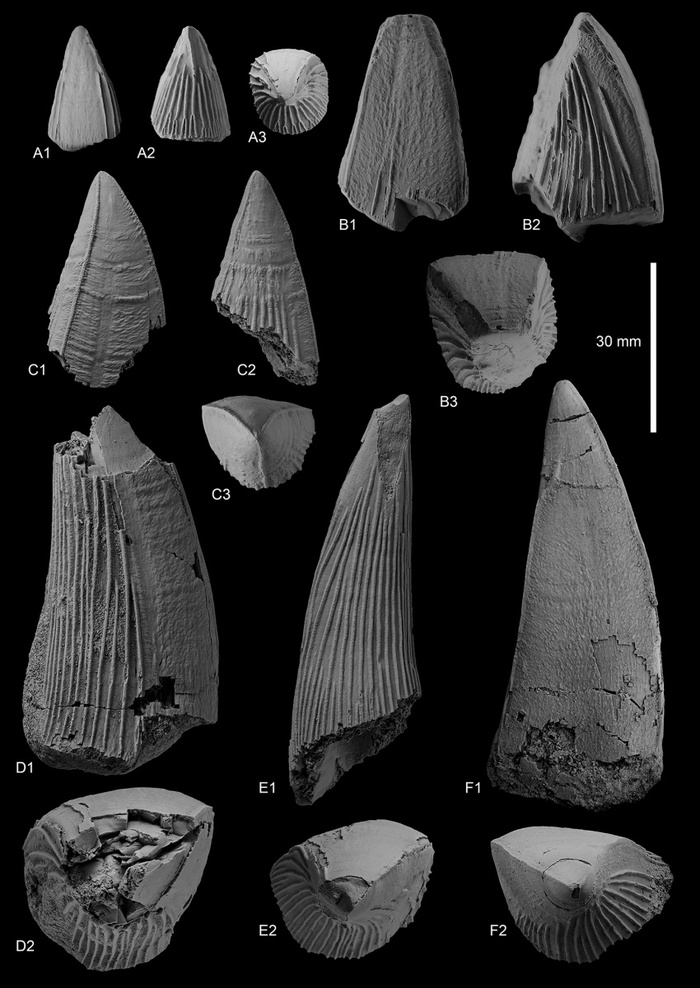

Рис. 3. Позвонки волжских плиозавров: A – шейный позвонок ГГМ 1674-11, Еганово, средняя волга, зона Virgatus; A1 – вид спереди, A2 – вид сбоку, A3 – вид снизу; B – шейный позвонок ГГМ 1358-06, окрестности Москвы, средняя–верхняя волга; B1 – вид сбоку, B2 – вид спереди, C – ГГМ 1358-04, окрестности Москвы, средняя–верхняя волга; C1 – сочленовная поверхность; D - ГГМ 1358-03, окрестности Москвы, средняя–верхняя волга; D1 – вид спереди, D2 – вид сбоку; E – туловищный позвонок ГГМ 1358-01, Мнёвники, средняя–верхняя волга; E1 – сочленовная поверхность, E2 – вид сверху; F – шейный позвонок ГГМ 1358-02, вид спереди, Мнёвники, средняя–верхняя волга.

Рис. 4. Коронки волжских плиозавров: A – ГГМ 1674-06, B – ГГМ 1674-05, окрестности Москвы, средняя волга, зона Panderi; 1 – лабиально, 2 – лингвально, 3 – апикально; C – ПИН 5477/3577, ЛФР, средняя волга, зона Virgatus; C1 – лабиально, C2 – мезиально, C3 – апикально; D – ПИН 5477/3576, ЛФР, средняя волга, зона Virgatus; E – ПИН 5477/3578, Карамышевская набережная, средняя–верхняя волга; F – экземпляр из коллекции А.С. Калашникова, Еганово, средняя волга, зона Virgatus; D1 – мезиально; E1 – дистально; F1 – лабиально; D, E, F, 2 – апикально; C, D, E – фотографии С.В. Багирова (ПИН).

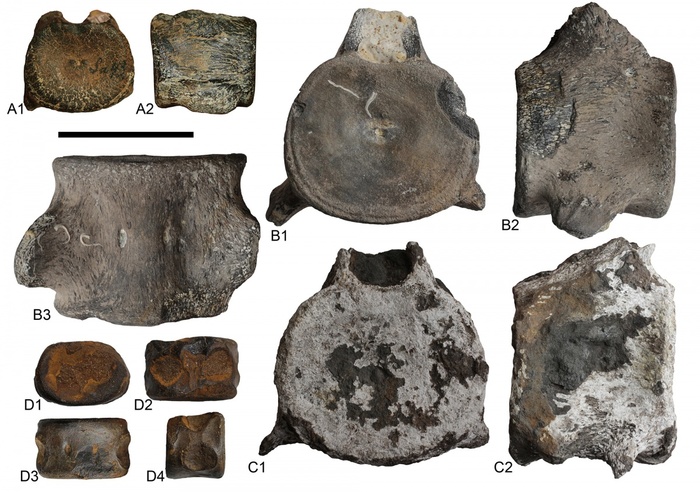

Рис. 5. Позвонки келловейских плезиозавров: A – Muraenosaurus sp. ГГМ 1358-37, Алпатьево, средний келловей; A1 – вид сочленовной поверхности, A2 – вид сбоку; B – Muraenosaurus sp. ПИН 5477/3590, Пески, верхний келловей; B1 – передняя сочленовная поверхность, B2 – вид сбоку, B3 – вид с вентральной стороны, C – Muraenosaurus sp. ПИН 5477/3595, Михайловцемент, средний келловей, зона Jason; C1 – сочленовная поверхность, C2 – вид сбоку; D – Cryptoclididae indet. ПИН 5477/3591, Пески, средний келловей; D1 – вид сочленовой поверхности, C2 – вид сверху, D3 – вид снизу, D4 – вид сбоку. Длина масштабного отрезка 5 см.

Cryptoclididae Williston 1925

Длинношеие плезиозавры семейства Cryptoclididae известны главным образом

из Англии, и хорошо различаются на родовом уровне не только по особенностям

строения черепа, но и по зубам, по числу и пропорциям шейных позвонков, строению

поясов конечностей и по форме проподиальных костей (см. Brown, 1981).

Muraenosaurus Seeley 1874

Представители рода Muraenosaurus – единственные среди келловейских криптоклидид обладают платицельными шейными позвонками, длина которых превышает ширину и высоту.

Позвонки муренозавров на протяжении большей части шеи лишены вентрального и латеральных килей, которые, впрочем, могут присутствовать на позвонках передней части шеи.

Все платицельные и пропорционально удлиненные шейные позвонки плезиозавров из келловейских отложений мы относим к данному роду. В России представители рода Muraenosaurus были впервые установлены Н.Н. Боголюбовым

из келловейских отложений Алпатьево (Боголюбов, 1911) (рис. 5 A). Мы дополняем

список местонахождений, в которых встречены представители данного рода, карьерами Пески (ПИН 5477/3590) и Михайловцемент (ПИН 5477/3595).

Cryptoclididae indet.

Представители келловейских родов Cryptoclidus и Tricleidus характеризуются слабо амфицельными шейными позвонками, длина которых не превышает ширину и редко превышает высоту. Два позвонка с такими пропорциями, принадлежащие ювенильному плезиозавру, были найдены в карьере Пески (ПИН 5477/3591, 3592; рис. 5 D). Остатки посткраниального скелета плезиозавра из верхов нижнего келловея Никитино, представленные позвонком, фрагментами ребер, плечевыми и бедренной костями (ПИН 5477/3600; рис. 6) можно отнести к криптоклидидам, руководствуясь характерно расширенными дистальными концами проподиальных костей, у которых фасетка для лучевой кости превышает по длине фасетку для локтевой кости (см. Brown, 1981)

Рис. 6. Плечевая кость Cryptoclididae indet. ПИН 5477/3600. С вентральной стороны. Никитино, нижний келловей. Длина масштабного отрезка 10 см.

Muraenosaurus Seeley 1874

Представители рода Muraenosaurus – единственные среди келловейских криптоклидид обладают платицельными шейными позвонками, длина которых превышает ширину и высоту. Позвонки муренозавров на протяжении большей части шеи лишены вентрального и латеральных килей, которые, впрочем, могут присутствовать на позвонках передней части шеи. Все платицельные и пропорционально удлиненные шейные позвонки плезиозавров из келловейских отложений мы относим к данному роду. В России представители рода Muraenosaurus были впервые установлены Н.Н. Боголюбовым из келловейских отложений Алпатьево (Боголюбов, 1911) (рис. 5 A). Мы дополняем список местонахождений, в которых встречены представители данного рода, карьерами Пески (ПИН 5477/3590) и Михайловцемент (ПИН 5477/3595).

Cryptoclididae indet.

Представители келловейских родов Cryptoclidus и Tricleidus характеризуются слабо амфицельными шейными позвонками, длина которых не превышает ширину и редко превышает высоту. Два позвонка с такими пропорциями, принадлежащие ювенильному плезиозавру, были найдены в карьере Пески (ПИН 5477/3591, 3592; рис. 5 D). Остатки посткраниального скелета плезиозавра из верхов нижнего келловея Никитино, представленные позвонком, фрагментами ребер, плечевыми и бедренной костями (ПИН 5477/3600; рис. 6) можно отнести к криптоклидидам, руководствуясь характерно расширенными дистальными концами проподиальных костей, у которых фасетка для лучевой кости превышает по длине фасетку для локтевой кости (см. Brown, 1981).

Colymbosaurinae Benson et Bowdler, 2014

Colymbosaurus Seeley, 1874

Плезиозавры рода Colymbosaurus характерны для кимериджских и волжских отложений Англии, Франции, Норвегии (Шпицберген) и России (Knutsen et al., 2012 a; Benson, Bowdler, 2014; Arkhangelsky et al., 2018). Они характеризуется достаточно крупными размерами (около 4,5 метров в длину), пропорционально короткими шейными позвонками без вентральных и латеральных килей, удлиненными проподиальными костями с сильно оттянутым назад постеродистальным краем и проксимодистально укороченными элементами эпиподия. Часто дистальные фасетки их проподиальных костей несут по центру дистальный гребень, которому соответствуют желобки на проксимальных сочленовных поверхностях элементов эпиподия.

Первый достоверный экземпляр Colymbosaurus из России был найден и описан Н.Н. Боголюбовым из фосфоритов зоны Panderi Воробьёвых гор в Москве (Боголюбов, 1911). К настоящему моменту этот экземпляр остаётся единственным известным из Москвы и близлежащих территорий представителем рассматриваемого рода. Прочие экземпляры, отнесенные Боголюбовым к роду Colymbosaurus, следует относить к более продвинутым представителям подсемейства Colymbosaurinae, о которых речь пойдет ниже.

Colymbosaurinae indet. 1

Остатки некрупных плезиозавров из волжских отложений Москвы и Подмосковья упоминались и изображались в литературе начиная с работы Г.А. Траутшольда, который в 1877 г., ссылаясь на определение Р. Оуэна, описал заднешейный позвонок плезиозавра под названием «Plesiosaurus concinnus» (Trautschold, 1877; p. 83, Taf. 5, Fig. 4). По мнению Боголюбова (1911, стр. 411) Траутшольд мог спутать данные ему Оуэном определения, при этом допустив ошибки в написании, ведь таксона под таким названием Оуэн никогда не описывал. Другие исследователи, руководствуясь работой Траудшольда, также определяли свой материал как «Plesiosaurus concinnus» – в фондах ГГМ хранятся два шейных позвонка из коллекции Н. Жонио (ГГМ 1446-01, - 02; рис. 7 F), подписанные таким образом.

За прошедшие с момента первого упоминания 140 лет накоплен неплохой материал по волжским плезиозаврам Москвы и Подмосковья, на основе которого можно сделать вывод, что во время Virgatus – Fulgens здесь обитали некрупные длинношеие колимбозаврины, по всей видимости, относящиеся к новому таксону, близкому к Colymbosaurus и Spitrasaurus Knutsen et al., 2012b.

Эти плезиозавры характеризуются хоть и маленькими, но пропорционально удлиненными проподиальными костями с сильно оттянутым постеродистальным краем и гребнем на дистальных фасетках, что сближает их с Colymbosaurus. По этой причине Н.Н. Боголюбов отнес такую кость из Мнёвников именно к роду Colymbosaurus (Боголюбов, 1911, стр. 303). К схожему выводу пришел В.В. Митта, который на основе своей достаточно полной находки из Лопатинского рудника, характеризующейся близкой морфологией проподиальной кости (рис. 7 B), указал на возможность выделения нового вида в составе рода Colymbosaurus (Митта, 1984). Однако в отличие от Colymbosaurus, колимбозаврины Москвы и Подмосковья обладают пропорционально удлинёнными шейными позвонками, на протяжении большей части шеи несущими латеральные кили, это сближает их с волжским колимбозаврином Spitrasaurus, остатки которого были найдены на архипелаге Шпицберген (Knutsen et al., 2012b). Но в отличие от Spitrasaurus обсуждаемые колимбозаврины лишены педоморфных черт, обладая при этом меньшими размерами – фасетки на их проподиальных костях чётко разграничены и несут дистальный гребень, элементы эпиподия и мезоподия, как и фаланги - хорошо окостеневшие, угловатые; шейные ребра на протяжении большей части шеи сросшиеся с телами позвонков, невральные дуги сросшиеся с телами позвонков на протяжении всего позвоночного столба. Всё это свидетельствует об онтогенетической зрелости рассматриваемых плезиозавров. Одной из характерных особенностей Colymbosaurinae indet. 1 являются пропорционально удлинённые туловищные позвонки, длина которых равна высоте на протяжении большей части туловища. Кроме того, туловищные позвонки отличаются высоким спинномозговым каналом и дорзовентрально уплощёнными поперечными отросткам.

Исходя из вышесказанного, к этому таксону может быть отнесен переднешейный позвонок ГГМ 1358-39, описанный Боголюбовым как Muraenosaurus elasmosauroides (Боголюбов, 1911, стр. 241), а также другие находки мелкоразмерных изолированных позвонков и ассоциации костей, достаточно часто встречающиеся в зонах Virgatus, Nikitini и Fulgens (см. рис. 13; табл. 1).

Из-за фрагментарности большинства находок до сих пор не ясно, с одним или несколькими видами мелкоразмерных колимбозаврин мы имеем дело, по этой причине мы считаем правильным решением воздержаться от выделения новых таксонов до появления более полных находок.

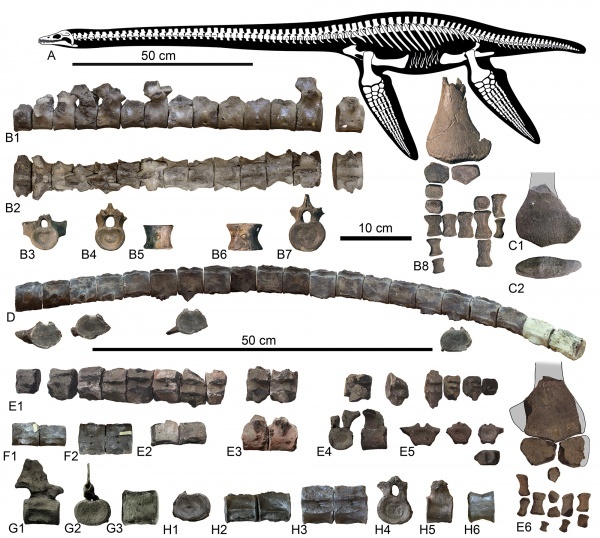

Рис. 7. Colymbosaurinae indet. 1. А –скелетная реконструкция, B - КП ОФ -9476; ЛФР, средняя волга, зона Virgatus; B1 – позвоночный столб, вид сбоку, B2 – сверху; B3 – крестцовый позвонок спереди; B4 – заднетуловищный позвонок спереди, B5 – снизу; B6 – переднетуловищный позвонок снизу, B7 – спереди; B8 – неполная конечность; C – дистальная часть проподиальной кости ГГМ 1445-08, Москва, средняя волга, зона Virgatus; C1 – сверху, C2 – дистальная сочленовная поверхность; D – СЮН б/н серия шейных позвонков и сочленовные поверхности некоторых из них; ЛФР, средняя волга, зона Virgatus; E – позвонки шейного, грудного, туловищного и хвостового отделов и неполная конечность, коллекция И.В. Рябова; Еганово, средняя волга, зона Virgatus; E1 – позвонки дорсально, E2 – шейные латерально, E3 – грудные латерально, E4 – заднетуловищный, сочленовная поверхность и вид сбоку, E5 – хвостовые позвонки; E6 – неполная конечность; F – шейные позвонки ГГМ 1446-01,02, Мнёвники, средняя–верхняя волга; F1 – сбоку, F2 – снизу; G – шейный

Рис. 8. Остатки мелкоразмерных плезиозавров сем. Colymbosaurinae: A – фрагмент задней части левой ветви нижней челюсти СЮН б/н, ЛФР, средняя–верхняя волга; A1 – сбоку, A2 – сверху; B – зуб из коллекции А.Ю. Корчинского; Еганово, средняя–верхняя волга; B1 – апикально, B2 – лабиально, B3 – мезиально, B4 – лингвально; C, D – шейные позвоноки Colymbosaurinae indet. 1 СЮН № (26), ЛФР, средняя волга, зона Virgatus; 1 – сочленовные поверхности, 2 – дорсально; E – туловищный позвонок, ЛФР, средняя волга, зона Virgatus; E1 – сочленовная поверхность, E2 – вид сверху; F – переднешейный позвонок ГГМ 1358-39, окрестности Москвы, средняя–верхняя волга; F1 – вентрально, F2 – сочленовная поверхность, F3 – латерально, F4 – дорсально. Все экземпляры приведены в одном масштабе, длина масштабного отрезка 5 см.

Рис. 9. Остатки плезиозавров средних и крупных размеров: A – Colymbosaurus sp. ГГМ 1358-27, Bоробьевы горы, средняя волга, зона Panderi; A1 – задняя сочленовная поверхность, A2 – латерально, A3 – дорсально, A4 – вентрально; B – Colymbosaurinae indet. 2, грудной позвонок ГГМ 1445-18, окрестности Москвы, средняя–верхняя волга, B1 – передняя сочленовная поверхность, B2 – латерально; C - шейный позвонок ГГМ 1445-17, окрестности Москвы, средняя–верхняя волга; C1 – латерально, C2 – передняя сочленовная поверхность, C3 – дорсально; D - шейный позвонок ГГМ 1445-19, Кунцево, средняя–верхняя волга; D1 – передняя сочленовная поверхность, D2 – дорсально; Е - шейный позвонок ГГМ 1674-10, Еганово, средняя–верхняя волга; E1 – передняя сочленовная поверхность, E2 – дорсально, E3 – латерально; F – переднетуловищный позвонок Plesiosauria indet. ЦНИГР 228/925, Воробьевы горы, верхняя волга, зона Nodiger; F1 – передняя сочленовная поверхность, F2 – сбоку, F3 – снизу; G – переднетуловищный позвонок Plesiosauria indet. СЮН № (10),

Colymbosaurinae indet. 2

В коллекции ГГМ хранятся шейный и грудной позвонки и фаланга достаточно

крупного плезиозавра без привязки (рис. 9 B, C), по сохранности сильно напоминающие остатки из зоны Virgatus, а также близкий по форме и размерам шейный позвонок, найденный в 1965 году в Кунцево (рис. 9 D). Похожий по форме и размерам шейный позвонок найден К.А. Власовым (МГУ) в 2014 г. в Еганово (рис. 9 E). Эти позвонки схожи с таковыми Colymbosaurus отсутствием латеральных килей, но слегка пропорционально удлинены. Они принадлежат плезиозаврам, напоминающим Colymbosaurinae indet. 1, но ощутимо более крупных размеров.

Plesiosauria indet.

Туловищные позвонки достаточно крупных плезиозавров были описаны Боголюбовым из волжских отложений Москвы как новый вид муренозавра - Muraenosaurus purbecki (Боголюбов, 1911, стр. 253). При этом точный стратиграфический уровень

(зона Catenulatum верхневолжского продъяруса) установлен лишь для одного из позвонков. Несмотря на смелое заключение Боголюбова о принадлежности позвонков

роду Muraenosaurus, определение таксона по туловищным позвонкам и тем более выделение нового вида не вызывает доверия. Эти туловищные позвонки могли принадлежать как плезиозаврам, так и молодым плиозаврам. Также достаточно крупному и при

этом молодому плезиозавру принадлежат фаланги из волжских отложений окрестностей Москвы (рис. 9 H), с долей условности отнесенные Боголюбовым к вышеупомянутому Muraenosaurus purbecki.

Позвонок плезиозавра средних размеров, определённый как Pliosaurus cf. rossicus (Герасимов и др., 1996, табл. 45) также мог с равной вероятностью принадлежать

плезиозавру или молодому плиозавру. Близкие размеры и сходные очертания имеет

туловищный позвонок ЦНИГР № 228/925 (рис. 9 F), найденный Никитиным около Воробьёвых гор в верхневолжских песчаниках зоны Nodiger.