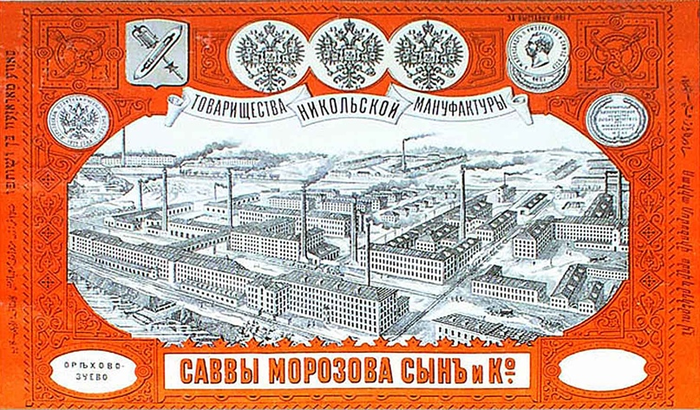

Никольская мануфактура к середине 1880-х годов являлась одной из самых крупных ткацких фабрик в России. Располагалась она на территории современного Орехово-Зуево, а ранее в местечке Никольское близ сел Орехово и Зуево Владимирской губернии. Фабрикой владело старообрядческое семейство Морозовых, сначала управлением занимался основатель мануфактуры Савва Васильевич, а после его смерти в 1860 году – его сын Тимофей Саввич. Наследник ткацкой империи Тимофей Морозов организовал товарищество Никольской мануфактуры «Саввы Морозова сын и К°». На этом предприятии и произошла первая крупная стачка рабочих, не довольных своим положением.

Дабы повысить финансовую отдачу от фабрики, Морозов и его управляющие активно использовали различные способы экономии, в том числе за счет сокращения оплаты труда рабочих. За три предшествующих стачке года заработная плата рабочих снижалась несколько раз. Одновременно росли штрафы за каждую провинность. Доходило до того, что под видом штрафа могли удержать до половины заработка. Также на фабрике практиковалась выдача рабочим жалования «харчами» невысокого качества и по завышенным ценам. Катализатором же волнений стало объявление 1 октября 1884 года об очередном сокращении трудовых расценок и выход на работу в праздник Собора Иоанна Крестителя – 7 (19) января 1885 года. Накануне 6 января собрался рабочий актив в лице П.А. Моисеенко, В.С. Волкова, Л.И. Иванова и ряда инициативных рабочих. На встрече они договорились о слаженности действий и подготовили требования к руководству фабрики.

Фото: П.А. Моисеенко

В последующем обвинительный акт следующим образом зафиксировал подготовку рабочих к стачке: «6 января после обедни в трактире Трофимова на песчаном берегу Клязьмы, между Никольским и селом Зуевым, собрались человек пятьдесят рабочих... Свидетели этого сборища - служащие в трактире Василий Смирнов, Иван Погодин и Роман Лемяхов показали, что из числа рабочих больше всех говорили Моисеенок (Моисеенко – прим. автора) и Волков. Они читали какие-то записки, толковали, что трудно жить, что надо что-нибудь устроить, совещались о стачке».

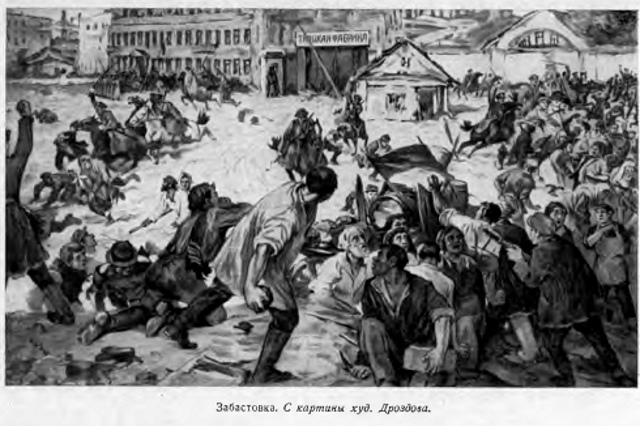

На следующий день утром в ткацком фабричном корпусе началось волнение. Владимирский прокурор П. Товарков изобразил это так: «Ровно в 6 часов по всему корпусу раздались крики: “Сегодня праздник, кончайте работу, гасите свет, бабы, выходите вон”. Вслед за тем началось завертывание газовых рожков, и все рабочие этого корпуса с шумом и гамом, криками “ура” стали одеваться и выбегать на улицу. Поставленная здесь охрана уже не могла сдержать насилия толпы в несколько сот человек, направившейся в соседний прядильный корпус. К появлению ткачей прядильщики, видимо, были подготовлены, и когда те ворвались к ним, то по всему прядильному корпусу также раздались крики: “Кончать работу и гасить газ” - вскоре все прядильщики, соединившись с ткачами, вышли на улицу, напали здесь на чернорабочих, избили их и погнали за реку. Затем толпа эта обошла все фабричные корпуса и всюду принуждала прекратить работу».

На улице близ фабричных цехов стал скапливаться народ. На стачку вышли 8 тысяч из 11 тысяч рабочих предприятия. Рабочие разгромили продуктовую лавку на территории фабрики и квартиру ненавидимого всеми притеснителя, ткацкого мастера А.И. Шорина. Только активное вмешательство П.А. Моисеенко предотвратило разграбление кооперативного магазина потребительского общества. Массовость волнений напугала не только руководство предприятия, но и губернские власти. Вечером того же дня на место прибыли прокурор Московской судебной палаты Н. Муравьев и владимирский губернатор О.М. Судиенко в сопровождении прокурора Владимирского окружного суда и двух батальонов солдат.

Морозовская стачка, худ. А.М. Куров, А.Н. Шапошников

8 января представители рабочих встретились с прибывшими прокурорами и владимирским губернатором. На встрече они изложили свои требования: возвратить уплаченными ими штрафы начиная с Пасхи 1884 года, увеличить рабочие расценки до уровня 1880-1881 годов, уволить отдельных притеснявших их мастеров и административных служащих. В тот же день требования рабочих были доведены до приехавшего в Никольское владельца фабрики Т.С. Морозова. Поначалу Тимофей Саввич отверг какие-либо послабления для рабочих, но затем согласился сократить штрафы, наложенные с 1 октября 1884 года, уволить ненавистного мастера А.И. Шорина и рассчитаться с рабочими под условием принятия на работу тех, кто согласится трудиться на новых условиях. Тем же днем Т.С. Морозов уехал в Москву.

Фото: Т.С. Морозов

Рабочих такие формальные уступки не устроили. Это послужило мотивом для выработки новых требований и предъявления их губернатору О.М. Судиенко. «Требования по общему согласию рабочих» включали как уже озвученные ранее условия о возврате штрафов, увеличению расценок и т.д., так и новые условия, касающиеся утверждения фабричного законодательства в стране. Такое законодательство, по мнению рабочих, способствовало бы усилению государственного надзора над оплатой труда, установлению справедливых условий найма рабочих и расчета заработной платы.

На следующий день 11 января процессия рабочих, возглавляемая В.С. Волковым, направилась к главной конторе, где располагался владимирский губернатор. К тому времени в ведении губернатора на Никольской мануфактуре находилось порядка полутора тысяч солдат и казаков. Шествие предсказуемо было разогнано армейскими частями, наряду с 50 участниками был арестован и возглавлявший процессию В.С. Волков. Прибывшей следом группе во главе с П.А. Моисеенко с помощью кольев и железных прутьев удалось отбить у караула 39 задержанных и освободить их. Ситуация приобрела угрожающий характер.

Войска окружили фабричные казармы, продолжились аресты бастующих рабочих. 17 января под угрозой применения силы и в результате задержания организаторов стачка была полностью подавлена. Более 600 рабочих были высланы на родину в различные районы страны под надзор полиции. Наиболее активные участники были преданы суду.

Фото: Участники Морозовской стачки 38 лет спустя

Суд проходил во Владимирском окружном суде. Первый судебный процесс состоялся в феврале 1886 года и закончился обвинительным приговором в отношении 17 участников. По той причине, что процесс проходил без участия присяжных заседателей, прокурор Владимирского окружного суда заявил протест. На втором судебном процессе в мае того же года перед судом присяжных предстали 33 участника стачки, содержавшихся под стражей, и еще 72 подсудимых, находившихся на свободе под надзором полиции. Но в этот раз слушания протекали по неожиданному для обвинения сценарию.

На стороне защиты выступали известный адвокат Ф.Н. Плевако и его помощник Н.П. Шубинский. В своем выступлении Ф.Н. Плевако вскрыл коренные причины морозовской стачки: «Фабрика Морозова была защищена китайской стеной от взоров всех, туда не проникал луч света, и только благодаря стачке мы теперь можем проследить, какова была жизнь на фабрике. Если мы читаем книгу о чернокожих невольниках, возмущаемся, то теперь перед нами белые невольники… Я коснусь здесь одного: сколько зарабатывал рабочий и сколько с него высчитывали в виде штрафа. Цифры говорят ясно: средний заработок рабочего – 8-9 рублей, вычеты в среднем – от 2,5 до 3 рублей. Можно ли было существовать на этот заработок…»

Фото: Ф.Н. Плевако

Выступая в качестве свидетеля, бывший мастер А.И. Шорин проговорился о хитрости, позволявшей скрывать удержание громадных штрафов: «Когда штрафы достигали 50%, рабочих заставляли брать расчет, а потом они как бы вновь поступали на фабрику, им выдавались новые книжки, и таким образом могущие быть доказательства непомерных штрафов – старые расчетные книжки – исчезали бесследно».

Стороны обвинения и защиты как будто поменялись местами. Теперь адвокаты обвиняли владельца и управляющих фабрики в создании невыносимых условий, вынудивших рабочих искать справедливости в бунте и неповиновении. Такого нажима защиты не выдержал и собственник мануфактуры Т.С. Морозов. Так позднее описывал участие в процессе его сын, продолжатель династии Савва Тимофеевич Морозов: «Старик испугался. До тех пор в России настоящих стачек не бывало. А тут еще суд нарядили. Судили, конечно, не отца, а забастовщиков, но адвокаты так ловко дело повернули, что настоящим-то подсудимым оказался отец. Вызвали его давать показания. Зала полнешенька народу. В бинокли на него смотрят, как в цирке… Кричат: «Изверг!», «Кровосос!» Растерялся родитель. Пошел на свидетельское место, засуетился, запнулся на гладком паркете — и затылком об пол. И, как нарочно, перед самой скамьей подсудимых!.. Такой в зале поднялся глум, что председателю пришлось прервать заседание».

Фото: С.Т. Морозов, сын Т.С. Морозова

В такой атмосфере, царившей в зале суда, присяжные заседатели поставили логичную точку в этом деле, ответив отрицательно на 101 поставленный вопрос о виновности подсудимых. Из 105 обвиняемых 102 человека были оправданы. Организаторы стачки П.А. Моисеенко и В.С. Волков получили незначительные сроки заключения, но по их окончании были сосланы в административном порядке в северные губернии.

Результаты судебного процесса стали для всех неожиданностью. Оправдательный вердикт выступил катализатором для всплеска публикаций и общественных обсуждений по рабочей тематике. Даже консервативно настроенный публицист и издатель М.Н. Катков отмечал в «Московских ведомостях» важность состоявшегося процесса: «Вчера в старом богоспасаемом граде Владимире раздался 101 салютационный выстрел в честь показавшегося на Руси рабочего вопроса».

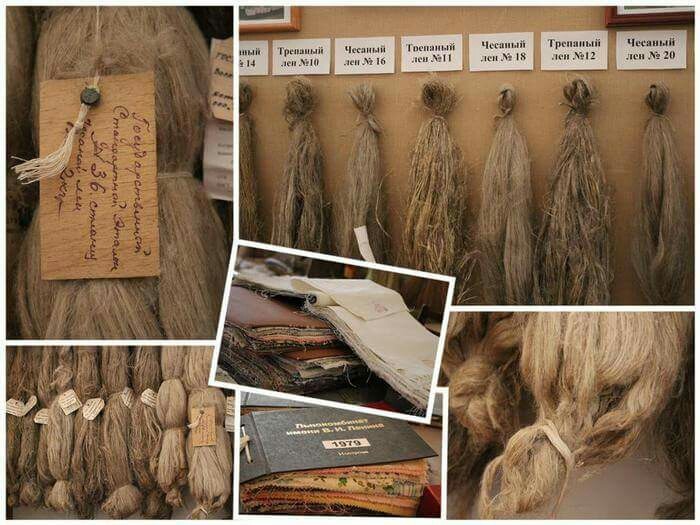

Значение Морозовской стачки было действительно велико. Помимо идейного и психологического влияния, стачка фактически привела к возникновению в России фабричного законодательства. 3 июня 1885 года Государственный Совет принял узаконение «О воспрещении ночной работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках и мануфактурах», ставшим продолжением политики по упорядочению труда женщин и несовершеннолетних. Через год 3 июня 1886 года в стране были утверждены «Правила о надзоре за заведениями фабричной промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих». Правила устанавливали условия найма и увольнения рабочих. Рабочему выдавалась унифицированная расчетная книжка и ее принятие рабочим означало заключение договора о найме на изложенных в книжке условиях. При найме на определенный срок запрещалось понижать зарплату рабочему за две недели до истечения срока договора. Аналогичный запрет существовал в случае расторжения договора найма, заключенного на неопределенный срок. При этом, такой договор можно было расторгнуть с извещением не менее чем за две недели до планируемой даты расторжения. Правила запрещали расплачиваться с рабочими «харчами»: продуктами или иным товаром, – а также начислять проценты за переданные рабочему в долг деньги. Вводился запрет на взимание с рабочих платы за медицинскую помощь, освещение на рабочих местах и использование фабричных инструментов и оборудования. Правила упорядочили деятельность харчевых лавок путем ограничения ассортимента товаров и фиксации цен на товары. Теперь существовал закрытый перечень оснований для взыскания с рабочих штрафов: неисправная работа, прогул и нарушение порядка – при этом давалось определение этих понятий. Вводились максимальные размеры штрафов: общая сумма штрафов не могла превышать трети заработной платы. Суммы штрафов формировали отдельный штрафной капитал, который расходовался только на выплаты пособий рабочим. Усиливались функции фабричной инспекции, которая контролировала соблюдение различных трудовых правил, порядка рассмотрения жалоб рабочих и разрешения трудовых споров, утверждала расценки, табеля рабочего времени и правила внутреннего распорядка на предприятиях. Тем самым, первостепенные требования рабочих Никольской мануфактуры нашли свое воплощение в регулирующих документах и стали основой для дальнейшего развития отечественного трудового законодательства.

Источник: История и Право