Фатиг-синдром: усталость сегодня

Феномен меланхолии был обозначен еще Гиппократом и переводился как "черная желчь". С тех пор восприятие этого термина сильно изменилось. Каким оно стало сегодня? Является ли меланхолия и ее частное проявление - усталость психическим расстройством или физиологическим заболеванием? Как связана меланхолия и "психическое выгорание"? Анализу этого феномена в контексте западной культуры посветила свою работу антрополог, историк медицины и исследовательница культуры повседневности Карин Юханнисон.

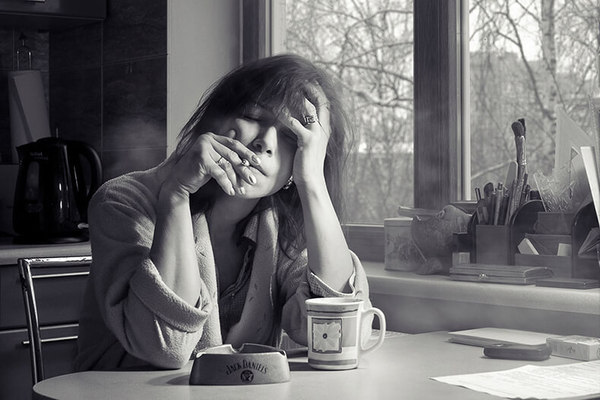

Складывается впечатление, будто усталость решила выждать до наступления подходящего момента. Она не напоминала о себе ни в кризисные 1930-е годы, ни в долгий послевоенный период всеобщего благоденствия и появилась опять лишь в последние десятилетия XX века.

Комсомольцы на стройке БАМа

Сходство между началом XX и началом XXI века огромно, особенно в том, что касается восприятия стресса. Оба периода отмечены стремительными изменениями: ускорением темпа жизни, увеличением потока информации, интенсивным развитием техники и повышением требований, предъявляемых к индивиду — все это на фоне жесткой рыночной экономики. Люди живут с постоянным ощущением отставания — ментального, психического и эмоционального. Ритмы, заложенные в организм природой, оказываются под угрозой. От человека требуются максимальная гибкость и умение приспосабливаться. В оба рассматриваемых периода возникают новые типы усталости, диагнозы фиксируют новые симптомы стресса и истощения. Это сигнал того, что человеку не комфортно в окружающем его мире.

Перелом произошел в начале 1980-х годов. В средствах массовой информации появились статьи о возникновении нового странного состояния крайней усталости, получившего в народе название «грипп яппи», но вскоре переименованного в «синдром хронической усталости».

После эпидемии в штате Невада (США) (где было зафиксировано более 200 случаев заболевания) это нарушение стало ассоциироваться с молодыми карьеристами (отсюда название Яппи — от англ. Yuppie — Young Urban Professional (досл. «молодой городской профессионал»)). Явление вызвало огромный общественный резонанс и распространилось по Европе так же быстро, как когда-то неврастения. За короткое время была собрана значительная документация по данному вопросу.

Отличается ли эта усталость от той, что причиняла людям страдания в конце XIX века? Методическое сопоставление симптомов демонстрирует много сходных черт. В обоих случаях усталость сопровождается чувством столь сильного истощения, что человек не способен к работе, напряжению, деятельности или даже развлечению (беседе, музыке, чтению). Совпадают также и другие признаки: проблемы со сном, неясные боли, головокружение, чувствительность к звукам и свету, нарушения памяти и концентрации.

Сначала это состояние пытались объяснить с помощью двух научных моделей, популярных и по сей день: вирусологической и иммунологической в сочетании с анализом жизненных факторов, спровоцировавших нарушения. Согласно первой модели, болезнь вызвана так называемым вирусом Эпштейна-Барра или другими возбудителями, например герпесом или боррелиями. Вторая теория возникла как реакция на проклятье 1980-х годов — СПИД — и отравление окружающей среды. Обе модели отражали любовь того времени к биологическим трактовкам, а также страхи, связанные с различными опасными инфекциями и экологическими проблемами.

Но диагноз не складывался. Несмотря на то что изначально усталость проявилась в кругах элиты, она быстро распространилась в массы и «заразила» женщин, число которых среди пациентов резко возросло. Однозначного медицинского объяснения данному состоянию не находилось. Многочисленные случаи заболевания обсуждались средствами массовой информации, но плохо сочетались с образом рационального, активного человека.

И никто тогда еще не знал, что очень скоро эта усталость получит альтернативное и звучное название, лучше отражающее социальный аспект проблемы, — «выгорание».

Само по себе слово «выгорание» не ново. Оно употребляется еще в древних описаниях меланхоликов, которые «изнутри и снаружи были будто высушены или выжжены». Во второй половине XIX века в студенческих кругах так называли депрессивные состояния, в частности выгоранием объясняли одно очень скандальное самоубийство. В 1880–1890-х годах данное понятие использовали в основном писатели и художники. «Он выжжен, хотя воспламенялся всегда лишь от мыслей о себе самом», — написал литератор П.А. Ёдекке в 1883 году. Стриндберг любил рассуждать о выжженных сердцах и выжженной крови (а также о «нервах, которые лопаются с коротким сухим щелчком»).

В начале XXI века это состояние снова напомнило о себе, превратилось в диагноз, который быстро прижился и завоевал прочные позиции. Со времен нервозности не было состояния души, которому бы столь явно приписывали зависимость от состояния общества.

Постепенно из этого нового типа меланхолии родился новый тип личности. В Швеции о «выгорании» заговорили в 1985 году. Состояние характеризовалось эмоциональным истощением, отчуждением и утратой сопереживания. В первую очередь оно проявилось в отраслях, где «нужно использовать личностные качества в профессиональных целях для утоления социального или психического страдания ближних». Люди, заболевшие выгоранием, определяли свое состояние как «пустоту, опустошение, изношенность, выжатость».

Обнаружились и закономерности: психическое выгорание поражает прежде всего людей увлеченных, но со слабым внутренним «Я» и склонностью к возникновению чувства вины. В общем и целом судьба каждой болезни в обществе определяется тем, кто является ее носителем. Чаще всего это элита либо люмпены. Пострадавшие в 1980-е годы не относились ни к тем, ни к другим. Это были специалисты, работающие в социальной сфере. В основном женщины. Перед нами еще один пример того, что для закрепления в обществе некоего образа, его структура чувств должна отвечать культурным кодам соответствующего времени. Выгорание не вписывалось в культуру маниакального предпринимательства 1980-х годов, предъявлявшую высокие требования к гибкости и компетентности сотрудников. О нем заговорили всерьез, только когда участились заболевания представителей элиты. Но и то потребовалось время, чтобы понять — причина заболевания является внешней и кроется в системе организации труда в обществе, а не в «дефектности» конкретного человека. Тогда, наконец, сложился диагноз, который начали ставить работающим людям.

На очень короткий период в последние годы XX века (хронология здесь очень сжатая) диагноз даже получил героический оттенок. Психическим выгоранием заболевал не всякий, а лишь тот, кто работал особенно интенсивно. «Это почти как контузия», — писал Финн Скордерюд. Страдали те, кто не боялся брать на себя работу «в горячих точках». Особенно уязвимы были работники сферы информационных технологий, массмедиа и рекламы. Это заболевание не вредило репутации мужчины, и даже сложился новый тип маскулинности, который, если его правильно преподнести, добавлял мужчине веса в глазах окружающих.

Одно из ключевых слов наших дней — «идентичность» — было очень тесно связано с понятием «выгорание»: по своей профессиональной идентичности все пострадавшие принадлежали к отраслям, предъявляющим к сотрудникам высокие требования и дающим им большие возможности для самореализации. Их рабочее место — коллектив единомышленников, трудящихся с полной отдачей для достижения некой общей цели; самопожертвование здесь является нормой, и нет жестких границ между работой и свободным временем. Работа на износ приобрела романтический ореол благодаря языку, который использует риторику из мира приключений, спорта и наркокультуры: риск, команда, поднапрячься, добить (например, отчет), попасть в «яблочко», кайф, последний рывок, награда. Потом полное бессилие. Катарсис.

А иногда и не катарсис, а усталость, которая уже не проходит и приносит с собой целый ряд незнакомых симптомов и ощущений. Иногда полный срыв со страхами, растерянностью, потерей контроля, чаще — гнетущая подавленность и чувство пустоты.

Может ли состояние одновременно быть новым и повторять уже известный синдром?

Особенности усталости образцов начала 1900-х и 2000-х годов могут изучаться параллельно. Нервозность и стресс, срыв и тупиковая ситуация, перенапряжение и выгорание похожи, как близнецы. Они даже одинаково описываются критиками культуры. «Люди, которые живут в центрах современной цивилизации — крупных городах — выглядят бледными, недовольными, возбужденными, беспокойными», — пишет врач в 1885 году, и мы можем подписаться под каждым его словом. В обоих случаях усталость объясняется не физическим напряжением, а психическими нагрузками. Список современных симптомов во многом повторяет те, что были известны в начале XX века. Главный из них — истощение энергии из-за необходимости постоянно соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к человеку интенсивно развивающейся экономикой (и им самим!). Человек бóльшую часть суток находится в состоянии внутренней концентрации: мыслительная деятельность, потребление информации, занятия спортом, общение, покупки и наслаждения. Ключевыми понятиями профессиональной культуры являются компетентность, харизма, талантливость и успешность. Не только служебная деятельность, но и личная, семейная и даже сексуальная жизнь строятся по модели проекта. Этот проект предполагает, в частности, сотрудничество с многочисленными экспертами — психотерапевтами, тренерами, поборниками здорового образа жизни, производителями лекарств, которые, как и сам человек, исходят в своей деятельности из тезиса об уязвимости человеческой личности.

Психическое выгорание, таким образом, создало новую идентичность, как за сто лет до этого новая идентичность родилась из состояния перенапряжения. Эти два типа убедительно иллюстрируют тот факт, что психологические классификации являются продуктом эпохи, возникают и развиваются во взаимодействии с социальной средой. В обоих случаях речь идет о современных формах меланхолии, вызванных к жизни стремительным изменением общественной жизни и (если использовать понятие из арсенала психоаналитиков) потерей связи с реальностью.

Социальный психолог Юхан Асплунд отмечает, что спецификой феномена выгорания является его связь с социальным взаимодействием, следовательно, это процесс не законченный, а протекающий во времени. По мнению Асплунда, состояние выгорания не является результатом переутомления, не зависит от конкретной работы и не лечится отдыхом или расслаблением. Оно локализовано в конкретном социальном пространстве и может быть охарактеризовано как утрата чувств. Причина — в недостатке социального взаимодействия — «ощущение такое, будто тебя нет», и в конце концов человек действительно перестает подавать признаки жизни. Это происходит не сразу, не обязательно сопровождается кризисом или нервным срывом, и не всегда этому состоянию предшествует особенно интенсивная работа. Просто нарастает пустота. Выгорание — не усталость, а болезнь, отчуждение.

Перед нами опять главная тема меланхолии — утрата.

Оригинал статьи: https://postnauka.ru/longreads/6590