Санскрит: небольшой ликбез1

В комментариях неоднократно задают вопросы о санскрите. Данным постом я постараюсь развеять некоторые мифы, с которыми мне доводилось сталкиваться.

Сперва о названии. Берём глагол karóti «он делает», добавляем к нему приставку saṅ-, которая соответствует нашей с-, и получаем saṅskaróti «он соединяет, совершенствует». Причастие от этого глагола будет saṅskṛtaḥ «обработанный, украшенный». Противопоставлено оно слову prākṛtaḥ «естественный, обыкновенный». То есть, санскрит – престижный язык литературы, а его противоположность – пракриты, языки и диалекты повседневного общения.

Ригведа (10, 71):

Когда мудрые мыслью создали Речь,

Очищая ее, как муку через сито,

Тогда друзья познают содружества:

Их приносящий счастье знак нанесен на Речь. <...>

Кто-то, глядя, не увидел Речь,

Кто-то, слушая, не слышит ее.

А кому-то она отдала своё тело,

Как страстная нарядная жена - своему мужу.

Таким образом, древнеиндийский язык – это весь массив диалектов древних ариев, которые со II тысячелетия до нашей эры постепенно завоёвывают север Индии. Санскрит – это язык литературы, причём здесь можно выделить более архаичный ведийский санскрит и более поздний санскрит классический, на котором написаны, например, Махабхарата и Рамаяна. Некоторые учёные предпочитают не называть язык Вед санскритом, выделяя отдельный ведийский (или ведический) язык.

Литература на санскрите очень разнообразна и велика, это гимны богам, религиозные и медицинские трактаты, грамматики, эпические поэмы и многое-многое другое.

Миф №1: санскрит – это праязык человечества. Он ужасно похож на русский, а это значит, что санскрит – предок русского, русский – предок санскрита, и раньше все были русскими.

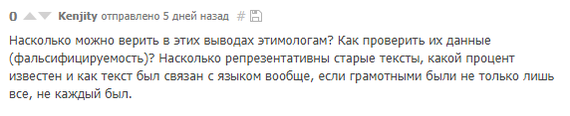

Собственно говоря, на эту тему на «Учёных против мифов» недавно выступала Светлана Анатольевна Бурлак. Но пройдусь по ней и я.

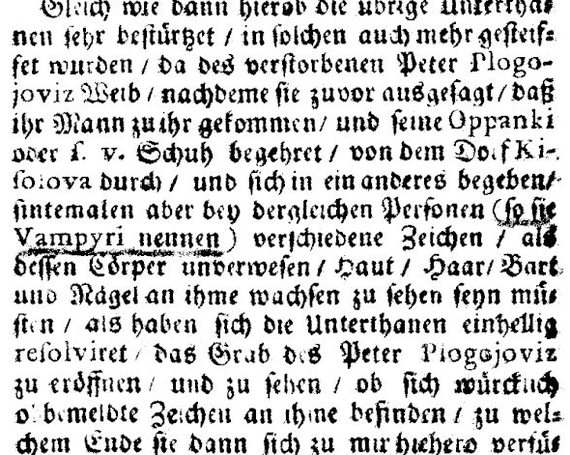

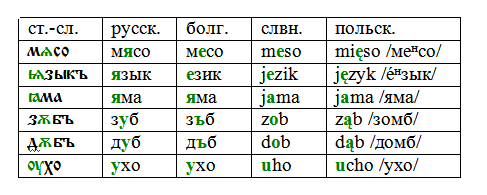

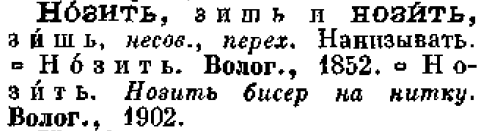

Когда европейцы в Новое время стали осваиваться в Индии, санскрит поразил их дважды. Во-первых, богатством и древностью литературы, во-вторых, явным сходством с европейскими языками. Действительно, в некоторых моментах его видно невооружённым глазом:

Именно изучение европейцами санскрита привело к появлению такой науки как сравнительно-историческое языкознание (компаративистики). Отправной точкой принято считать лекцию британского лингвиста Уильяма Джонса, которую он прочитал в 1786 году:

Независимо от того, насколько древен санскрит, он обладает удивительной структурой; он более совершенен, чем греческий язык, более богат, чем латинский, и более изыскан, чем каждый из них, и в то же время он носит столь близкое сходство с этими двумя языками, как в корнях глаголов, так и в грамматических формах, что оно вряд ли может быть случайностью; это сходство так велико, что ни один филолог, который занялся бы исследованием этих языков, не смог бы не поверить тому, что они произошли из общего источника, которого уже не существует: есть схожая причина, хоть и не настолько веская, предполагать, что как готский, так и кельтский, которые хоть и смешались с неким сильно отличающимся идиомом, того же происхождения, что и санскрит; в состав той же семьи можно было бы включить древнеперсидский, если бы мы здесь собрались обсуждать персидские древности.

Этот короткий отрывок содержит в себе важнейшие идеи, которые полностью изменили представления об истории европейских языков. Перескажу их более простыми словами:

1. Санскрит чрезвычайно похож на персидский, греческий, латынь, готский и кельтские языки;

2. Это сходство не может быть совпадением или результатом заимствований;

3. Что оставляет нам только одну возможность: все эти языки произошли от общего предка.

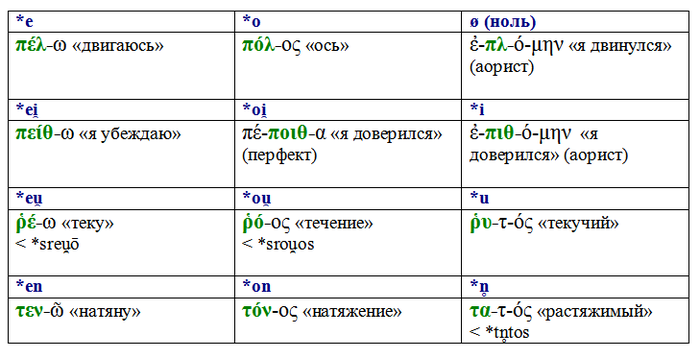

С этого момента лингвистика начинает оперировать понятиями праязыка и языковой семьи. Праязык назвали праиндогерманским или праиндоевропейским, а семью, соответственно, индоевропейской. Уже в начале XIX века был в общих чертах установлен её состав и предприняты первые шаги по реконструкции праязыка.

Если же представить взаимоотношения русского и санскрита в виде схемы, то они будут выглядеть так:

Таким образом, санскрит – не предок русского, а его пятиюродный дядя.

Миф №2: словарный запас санскрита невероятно богат

Тут нужно понимать следующее: санскритские памятники создавались на протяжении многих веков. Ригведа относится где-то к 1500-1000 гг. до нашей эры, а на классическом санскрите продолжают писать и по сей день. Кроме того, вели сам корпус текстов, они разнообразны тематически, в научных трактатах нередко вводилась новая терминология, а в поэтических произведений масса эпитетов.

Приведу аналогию: с 1975 года выпускается Словарь русского языка XI-XVII веков. В настоящее время вышло 30 томов по 250-350 страниц, и добрались только до буквы У. Но весь этот огромный словарный массив не существовал в одном месте и одном времени. Какие-то слова использовались ранее, какие-то позднее, частично они относились к разным диалектам, и разным типам текстов.

Миф №3: деванагари – очень древняя письменность

Деванáгари – вид письменности, прочно ассоциирующийся с санскритом, хотя используется оно и для современных индоарийских языков, в том числе хинди. Выглядит оно так: पिकबू. Его типичной особенностью является горизонтальная черта, на которой буквы подвешены как бельё на верёвке.

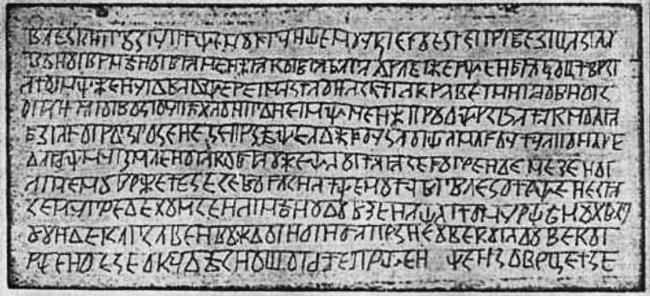

В неявном виде представление о его древности представленной в поддельной Велесовой книге. Её наиболее вероятный автор, Миролюбов, ставил перед собой задачу создать текст, выглядящий максимально древне, однако как это сделать он себе представлял весьма смутно. И он поддался магии санскрита, и в его «праславянской» письменности буквы висят на горизонтальной черте, в точности, как в деванагари.

Однако деванагари появляется относительно поздно, примерно в VII веке нашей эры. Причём более старую форму (до XII века) принято называть просто нагари. И его первоначальные формы той самой горизонтальной черты ещё не имели.

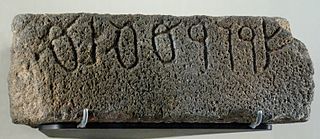

При этом индоарийские языки вообще стали записываться лишь в III веке до нашей эры, алфавитом брахми.

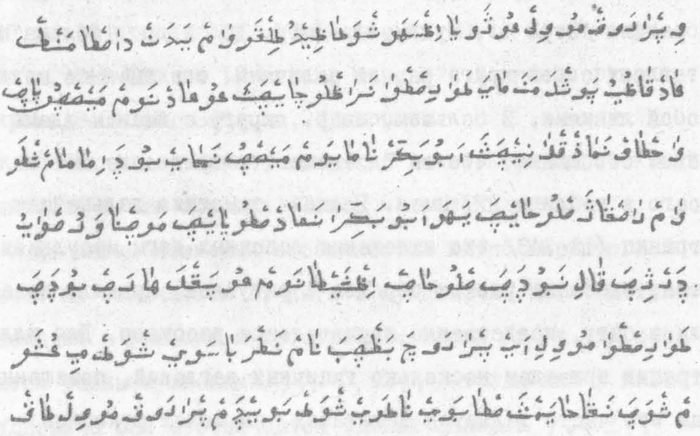

Что интересно, первые надписи этим алфавитом сделаны на пракритах, санскрит стали записывать несколько позже. Скажем, первая известная нам рукопись Ригведы относится к 1040 году нашей эры. Но как это стыкуется с тем, что создание Ригведы относят ко второму тысячелетию до нашей эры? Дело в том, что в течение долгих поколений ведические тексты передавались (и передаются) устно, в среде брахманов, касты жрецов. То есть юные брахманята уже с детства заучивают огромные объёмы текста наизусть.

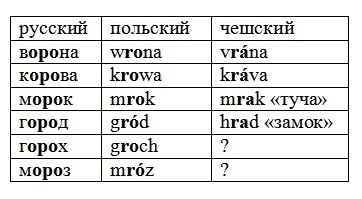

Скрин с Ютуба:

Поскольку тексты священные и использовались в ритуалах, их нужно было заучивать и декламировать максимально точно, соблюдая все особенности фонетики. В том числе разные тоны, характерные для ведического языка. Для запоминания места тона брахманы используют жесты рук (это хорошо видно на видео выше), хотя сами тоны они уже не произносят. Таким образом, вся архаика ведических текстов доступна для нас благодаря жертве сотен поколений индийских мальчиков, которые потратили свои детство и юность на заучивание огромных текстов (которые они уже в значительной части не понимают). Низкий им за это поклон.

В рамках этой традиции запись текстов не особенно нужна. В каком-то смысле она даже вредна, поскольку доступ к сокровенному знанию может получить не только тот, кто потратил на это годы жизни, обучаясь непосредственно у гуру, но и любой, кто просто научился читать. Вероятно, именно по этой причине кельтские друиды запрещали записывать священные тексты.

Миф №4: Веды – это величественное древнее знание и глубокая философия

Слава Вед не даёт спать отечественным фрикам, поэтому они в жалкой попытке подмазаться к величию древнеиндийских текстов сочиняют собственные веды, «славяно-арийские»:)

Здесь я не могу не сделать небольшое отступление. Ариями себя называли носители индо-иранских языков. По сей день это слово сохранилось в названии Ирана, а также самоназвание предков осетин – аланы. Поэтому таджики и цыгане – арийцы, а европейские нацисты и националисты, немецкие ли, русские ли, – нет.

Но вернёмся к ведам (кстати, в санскрите слово vedaḥ мужского рода). С точки зрения среднестатистического современного человека веды – довольно унылое чтиво, ненамного интереснее псалмов. Так, Ригведа, веда гимнов почти полностью состоит из просьб Агни донести жертвы к остальным богам, чтобы арии процветали и их коровы тучнели, а мерзкие дасью (предки нынешних дравидов) все передохли, и их коров забрали арии, описаний того, как Индра завалил змея и как круто вставляет сома.

Ригведа (3, 34):

Он захватил скакунов, и солнце он захватил,

Индра захватил корову, обильную питанием,

И власть над золотом он захватил.

Убив дасью, он поддержал арийскую расу

Хотя бывают, конечно, и довольно живые гимны, в том числе диалоги. Ригведа (10,95):

(Пуруравас:) "О женщина, (будь) разумна! Остановись, о злая!

Давай же обменяемся словами!

Эти мысли, оставаясь невысказанными,

Не принесут радости нам двоим и в более отдаленный день."

(Урваши:) "Что мне делать с этой речью твоей?

Я отправилась как первая из зорь.

О Пуруравас, снова вернись домой!

Меня, как ветер, трудно догнать..."

(Пуруравас:) "...(Или) как стрелу, выпущенную из колчана для блеска,

Как бег (коней), способный добыть быков, добыть сотни.

Немужественным был замысел у тех, кто засверкал, словно молния,

(Эти) сотрясатели сумели проблеять, как овца.

Она, приносящая свекру богатство

(И) жизненную силу, если хочет любовник,

Приходила домой из дома напротив (к тому,) кто ей нравился,

День (и) ночь пронзаемая (его) прутом."

(Урваши:) "Трижды в день ты пронзал меня прутом

И наполнял (меня), даже когда у меня не было охоты.

О Пуруравас, я шла навстречу твоему желанию.

О муж, ты был тогда царем моего тела."

А Атхарваведа – сборник древнеиндийских заговоров на все случаи жизни. Вот, например, отрывок из заговора против задержания мочи:

Как стрела улетает,

Выпущенная из лука,

Вот так пусть освободится твоя моча,

Наружу – пссс! – вся!

А вот из проклятия, чтобы девица не вышла замуж:

Я взял себе ее счастливую долю, блеск,

Как венок с дерева.

Словно гора с большим основанием,

Пусть она долго сидит у предков.

Так что если вы собираетесь почитать Веды, чтобы набраться древней мудрости, скорее всего, вас ждёт разочарование. Но для специалистов, лингвистов, историков, мифологов, социологов Веды – это настоящая энциклопедия знаний о жизни древних ариев и их языке.