Этимология слова «сорок»: опровержение

По сложившейся традиции решил запилить пост-опровержение на очередное этимологическое «открытие», появившееся на Пикабу. Следует сказать, что тот пост опаснее, чем обычные выдумки, поскольку примерно 50 на 50 смешивает правду и бред. Давайте разбираться, как на самом деле обстоят дела со словами сорок и сорочка.

Разделю пост на четыре части, причём первая касается того, что в опровергаемом посте верно. Кто ждёт скандалов и расследований, может переходить сразу ко второй части.

I. Начну с того, что «сорок» в значении 40 – исключительно восточнославянское изобретение. В праславянском всё было логично: *tri desęte, *četyre desęte, *pętь desętъ и большинство современных славянских языков сохраняют такую схему. Да и в древнерусских памятниках присутствуют формы четыредесяте и четыридесяти.

Однако уже довольно рано начинают появляться слова сорокъ и сорочекъ. Они обозначают счётную единицу в 40 штук товара, преимущественно пушнины, а также непосредственно число 40. Пара примеров (Словарь русского языка XI-XVII вв., том 26, стр. 179-180):

Аже кто убиеть княжя мужа въ разбои, а головника не ищють, то вирьвную платити, въ чьеи же вьрви голова лежить, то 80 гривенъ, паки людинъ, то сорокъ гривенъ (Русская правда).

То есть, община, на территории которой произошло убийство, а убийца не найден, платит штраф: 40 гривен за простолюдина и 80 за княжьего человека.

Тотъ дѣтина … взялъ потаемне коробку, въ которой было куницъ пол-третья сорока, бѣльихъ шубки двѣ (дипломатическая переписка, 1570 год)

В то же время нам известно и слово сорока «мешок с 40 шкурками пушнины, предназначенных для шитья одной шубы»:

Ja suoy bielki pereveszat chotzu ffsoroku [= Я свои белки перевязать хочу в сороку]

,как записал для своего русско-немецкого разговорника в 1607 году один немецкий купец.

Было предпринято несколько попыток найти этимологию слова сорокъ. Так, его пытались объяснить как заимствование. Или из позднегреческого σαράκοντα «40» или из тюркского kırk «40». Однако эти версии проблематичны как фонетически, так и семантически: они не учитывают тесной связи древнерусского слова со счётом именно шкурок.

Поэтому предпочтительнее версия, связывающая сорок с сорочкой. Словом сорочка (или сорочица) называли прежде всего нательную рубаху. Но у него было и второе значение – чехол (в том числе чехол для отреза дорогой ткани).

Дано дуркѣ Манкѣ лѣтникъ въ сорочкахъ отъ суконъ (1619 год). (Летник – это такой вид одежды).

И всё замечательно складывается: производными от корня сорок- называли не только нательную рубаху, но и чехлы для дорогой ткани, меха. Поскольку на шубу требовалось 40 шкурок, то и чехол шили как раз на 40 шкурок. Затем слово сорокъ стало счётной мерой этих шкурок, а потом встроилось в систему числительных, порвав со своим пушным прошлым.

Вдобавок у нас есть прекрасная параллель: древние скандинавы словом serkr называли как рубашку, так и 200 звериных шкурок (5 раз по 40).

Кстати, третьим значением слова сорочка было «плацента», что сохранилось в выражении «в сорочке родиться».

II. Всё это в исходном тексте было пересказано более или менее правильно. Но потом автора понесло, и он решил внести свою лепту в развитие науки этимологии. Проблема в том, что без знания исторической фонетики в этимологии ловить нечего. И именно на фонетике погорел автор, сравнивая слова срачица и срать.

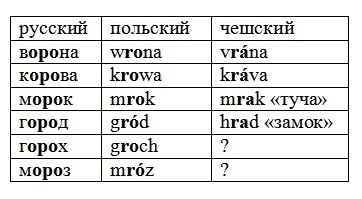

Те, кто помнит мой пост о крамоле, знает о таком замечательном явлении, как метатеза плавных и соответствиях, которые оно вызвало в славянских языках:

Если коротко, то праславянское сочетание TorT (где T – любой согласный) дало ToroT в восточнославянских языках, TroT в польском, TraT в чешском, словацком и всех южнославянских. Соответственно, -ра- на месте русского -оро- - характерный признак церковнославянизмов, ср. город – град, порох – прах, морок – мрак, хоромы – храм, ворота – врата, сторона – страна, короткий – краткий, норов – нрав, сторож – стража, ворог – враг.

Точно так же сорочка и сорочица – русские формы, а вот срачка и срачица с тем же значением – церковнославянские заимствования. Праславянская реконструкция: *sorčьka и *sorčica соответственно. Корень – *sork-.

Южнославянские языки до сих пор сохраняют этот корень. По-словенски рубашка – srajca /срайца/.

И совсем другое дело слово срать. Оно реконструируется как *sьrati, 1-е лицо ед.ч. – *serǫ (ь – особый гласный звук, ǫ – носовое о). Корень – *sьr- / *ser-. Нужно ли пояснять, что пытаться свести *sork- и *sьr- – это… как сравнивать перст с афедроном?

III. А какова дальнейшая этимология корня *sork-?

Тут возможны два основных варианта. Один предполагает заимствование из народной латыни, где были формы sarica, sareca, обозначавшие некий тип нательной рубахи и восходящие к классическому латинскому sericum «шёлковая ткань» (< Seres «китайцы»).

Но есть и альтернатива. Так, праславянскому слову хорошо соответствует литовское šarkas /шаркас/, которое в диалектах обозначает разные типы одежды (в современном литературном литовском закрепилась форма švarkas /шваркас/ «пиджак» со вторичным -v-, возникшим, вероятно, по народной этимологии под влиянием слова švarus «чистый»).

Вот здесь с фонетикой всё прекрасно. Праиндоевропейское *k' /кь/ дало в праславянском *s, а в прабалтийском *š, ср. литовские širdis и dešimt и русские сердце и десять. И балтийское a регулярно соответствует славянскому o, ср. литовские akis и galva и русские око и голова.

Однако поиск дальнейших соответствий šarkas ~ *sorka за пределами балто-славянских языков сталкивается с серьёзными проблемами. Надёжных соответствий найдено не было. Это вызвало к жизни третью, компромиссную, гипотезу: и славянское, и балтийское слово заимствовано из латыни. Что, конечно, довольно проблематично фонетически.

Так что лингвистам ещё предстоит поработать над изучением истории и этимологии этих слов.

IV. Кстати, а что насчёт птицы сороки? Связана ли она как-нибудь с сорочкой?

Наша сорока восходит к праформе *sorka, со всеми вытекающими. То есть, по-словенски «сорока» – sraka, а «сорокопут» – srakoper.

А вот у праславянского *sorka нет проблем с родственниками. Во-первых, это литовское šarka «сорока». Далее: санскритское शारिः /щарих/, которое обозначает некий вид птицы, латинские corvus «ворон», cornix «ворона», греческие κόραξ «ворон» и κορώνη «ворона».

Но может ли так быть, что *sorka «сорока» и *sorka «сорочка» как-то связаны? Ведь нам известен случай, когда название этой птицы было перенесено на головной убор, который так и назывался, «сорока».

Но то другой случай, у головного убора есть сходство с пёстрым распущенным сорочьим хвостом. Стоит упомянуть также о чешском случае straka «сорока» > strakatý «пёстрый». Однако сорочки ни пестротой, ни яркостью не отличались, поэтому точек пересечения с птицей у них, вроде бы, не было. Хотя я не сомневаюсь, что автор исходного текста что-нибудь бы придумал.