Подход к отбитой у ВСУ позиции. Что осталось за кадром

Фразу героя видео "я завалю *бало просто" можно разбирать на мемы.

Источник канал военкора пресслужбы НМ ДНР: https://t.me/donezkiy/179

Военкор "Известий" показал бывшие огневые позиции "Азова" в Мариуполе

На видео видно, что от квартир мирных жителей, куда вторглись националисты, ничего не осталось.

Работаем, братья!

Всем привет, кто подписан, простите, что давно не писал посты после Афганистана.

Я тут (понятно где), уж третья неделя пошла.

Всё хорошо. Наши сражаются, наши герои!

В связи с санкциями следите за моим ТГ-каналом Нежурка @ nezhurka

Работаем, братья!

P. S.

На фотографии Волноваха в первый день после освобождения.

Китайский военкор - брат Джеки Чана

Как стало известно, Лю Юй Гуан является братом известного китайского актёра, каскадёра и мастера боевых искусств Джеки Чана.

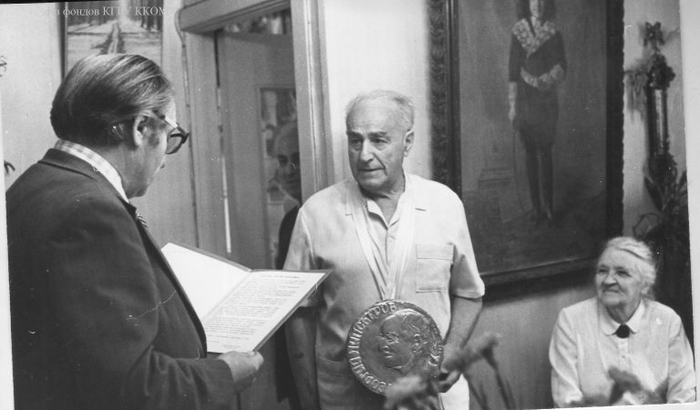

Свидетель эпохи - фотожурналист Георгий Липскеров

14.01.2019 Публикации музея / Статьи сотрудников

Автор — С. В. Гаврилов

В статье отражены материалы из жизни и творчестве советского фотохудожника Георгия Абрамовича Липскерова. В первые дни войны вступил в народное ополчение, участвовал в боях под Москвой. В 1942 года был мобилизован и направлен фотокорреспондентом в армейскую газету 64-й армии. Снимал бои под Москвой, под Сталинградом, на Курской дуге.

Статья подготовлена по материалам из фондов Камчатского краевого объединенного музея.

В «военном» фонде Камчатского краевого объединённого музея хранится комплекс материалов о жизни и творчестве известного советского фотожурналиста Георгия Абрамовича Липскерова (1896—1977). В 1936—1937 гг. он побывал в составе экспедиции на нашем полуострове, а спустя сорок лет передал в музей свои личные и служебные документы, свидетельства о награждении, проспекты выставок, собственные портреты разных лет, в том числе снятый после первого парашютного прыжка, совершенного в начале 1930-х гг., расчётные книжки, грамоты.

Благодаря этому дару теперь мы можем знать, как выглядело, например, командировочное удостоверение, выданное политуправлением 2-го Украинского фронта в апреле 1944 г. для следования в Москву в Главкинохронику для доставки туда отснятой на передовой киноплёнки. Или путевой лист от 28 мая 1945 г. на автомашину «Опель» на имя водителя гвардии капитана Г. А. Липскерова для перемещения по недавно освобождённой от фашистов чехословацкой территории. На одной из единиц хранения — книге «Георгий Липскеров» журналиста И. Буряка из серии «Мастера советского фотоискусства» (М.: Планета, 1976) — есть его дарственная надпись: «Краеведческому музею, г. Петропавловск-Камчатский. Георгий Липскеров. 29 марта 1977 г.». Так случилось, что этот год стал для героя этой книги последним…

Георгий Абрамович Липскеров родился 3 августа 1896 г. в Москве в семье потомственного почётного гражданина Абрама Яковлевича Липскерова, жившего здесь с 1870-х гг. В 1883 г. тот основал ежедневную газету «Новости дня» и был её редактором вплоть до закрытия в 1906 г. Газета публиковала хронику, объявления, фельетоны, печатала таких известных авторов, как В. И. Немирович-Данченко, А. П. Чехов, много места уделяла театру, спорту. А. Я. Липскеров также редактировал журналы «Русский сатирический листок», «Семья», «Новости иностранной литературы». Он скончался в 1910 г.

В метрическом свидетельстве Г. А. Липскерова, «выписанном из списка родившихся и окрещенных евангельско-реформатского прихода в Москве», указано, что он родился «в два часа по полуночи» в законном браке и «крещён 13 октября на дому пастором Брюшвейлер». Родители: московский купец-редактор Абраам Липскеров и законная жена его Паулина урождённая Соскина. Восприемники: госпожа Анна Кузминишна Саркизова, Николай Петрович Шубинский. На оборотной стороне метрики записано, что «означенный… Георгий Абрамов Липскеров присоединён к Православной Церкви чрез таинство миропомазания сего 1916 года августа 20 дня в московской Николаевской на Песках церкви. В чём с приложением церковной печати свидетельствует означенной церкви протоиерей Василий Миронов, диакон Леонид Воскресенский».

Выходит, так, что интерес Георгия к журналистике, литературе и спорту оказался «наследственным». Его старший брат — Константин — впоследствии стал известным советским поэтом-переводчиком (умер в 1958 г.). Учась в Московском реальном училище, Георгий увлёкся спортом и в 1911 г. записался в Сокольнический кружок лыжников. В 1914 г. он имел на руках билет «сезонного посетителя» № 105. В 1913 г., в шестнадцатилетнем возрасте стал чемпионом Москвы по лёгкой атлетике. 26 октября 1913 г., как подлежащий воинской повинности, был приписан к 4-му московскому призывному участку. Отбытие «повинности» назначено на 1917 г.

Для этого следовало «доставить в московское городское по воинской повинности присутствие не позже 1 марта 1917 г. сведение о семейном составе, согласно Высочайшаго повеления 23 июля 1874 г.». 29 июля 1915 г. Георгий получил отсрочку от призыва на воинскую службу до окончания учёбы в Московском реальном училище И. И. Александрова. Отсрочка дана до 1 октября 1916 г. для поступления в высшее учебное заведение. Чтобы получить очередную отсрочку на время учёбы следовало подать не позднее означенной даты прошение городскому присутствию.

В 1916 г. Георгий выпущен из училища, обретя среднее образование, и осенью этого же года поступил на экономическое отделение Московского коммерческого института, заплатив за первый семестр пятьдесят рублей. Из присланной канцелярией института «Льготной почтовой карточки» следует, что он жил тогда на улице Сухаревской-Садовой в доме № 2, квартире 11. Между прочим, для поступления в институт кроме прочих документов требовалось предоставить и некое «свидетельство о благонадёжности», то есть удостоверение о неучастии в антиправительственной и революционной деятельности. Его выдавала полиция. Окончить это учебное заведение в связи с разразившейся в следующем году революцией, судя по всему, не пришлось.

В годы гражданской войны он пребывал в Красной Армии. Так, в марте 1919 г. был письмоводителем в московской Основной советской автороте. 3 мая 1919 г., продолжая служить здесь, получил удостоверение в том, «что действительно холост, и поэтому к его браку препятствий не встречается». 12 мая 1919 г. заключён брак с «девицей» Екатериной Николаевной Павловой, сотрудницей Нефтяного комитета, родившейся 12 октября 1897 г., «с присвоением последней фамилии Липскерова». Брак зарегистрирован «местным отделом записей актов гражданского состояния при административном отделе городского района г. Москвы».

В октябре 1919 г. Георгий служил уже в 1-й запасной автомотоциклетной роте в должности красноармейца-инструктора спорта. «Арматурный список» от 10 марта 1920 г. за собственноручной подписью Георгия свидетельствует, что он откомандирован в распоряжение коменданта г. Москвы и получил полное обмундирование: шинель, сапоги, суконные гимнастёрку и шаровары, фуфайку и кальсоны; по три нательных рубахи, полотенца, носовых платка и портянки, а также вещевой мешок, пару перчаток и котелок.

Служба в Красной Армии завершилась, судя по записям в первой трудовой книжке, в декабре 1921 г. В 1923 г. он состоял в профсоюзе рабочих народного питания и общежитий СССР, был инструктором физкультуры. 20 сентября 1923 г. принят на работу инспектором в московское казино «Прага». А в 1924 г. трудился «ответственным агентом» в галстучной мастерской Г. Иллис, что на Большой Лубянке, 21.

В 1926 г. ему, тридцатилетнему инструктору физкультуры, довелось проложить пятисоткилометровую лыжню: вместе с тремя молодыми лыжниками совершил семидневный пробег по маршруту Нижний Новгород — Москва. В следующий поход взял простейший фотоаппарат с двенадцатью стеклянными пластинами. Несколько снимков с подписью «Фото Г. Липскерова» попало в газеты, в том числе в «Красный спорт». Отныне на всех соревнованиях Липскерова сопровождала фототехника. В это время, если верить отметкам в профсоюзном билете, его ежемесячный заработок составлял 151 рубль 15 копеек, а в профсоюзную кассу с него уплачивалось три рубля 20 копеек, да ещё 76 копеек — на помощь безработным.

В январе 1930 г. он называл себя «преподавателем физкультуры» с десятилетним стажем работы. В этом году бывший ответственный секретарь «Красного спорта» А. Терентьев, а теперь редактор газеты «Догоним и перегоним!» Московского автозавода, предложил ему стать сотрудником этой многотиражки. Так произошло «официальное» посвящение Липскерова в фотокорреспонденты.

Летом 1931 г. Георгий участвовал в экспедиции Наркомвнешторга СССР на Памир. Должности фотокорреспондента в штате экспедиции не значилось, поэтому он числился завхозом. Задача экспедиции, длившейся тринадцать месяцев, — налаживание торговли с Афганистаном. В это горной стране были организованы несколько факторий, пришлось участвовать в перестрелке с контрабандистами. На Памире Липскеров побывал ещё раз в 1937 г.

Осенью 1932 г. торжественно отмечалось сорокалетие творческой и общественной деятельности «великого пролетарского писателя» А. М. Горького. По предложению журналиста М. Е. Кольцова была создана особая сводная агитационная эскадрилья его имени. В неё вошли самолёты «Правда», «Известия», «Огонёк», «Комсомольская правда», построенные на средства их читателей. Командиром эскадрильи стал Кольцов. Весной 1934 г. по проекту А. Н. Туполева был создан самый большой в мире самолёт, названный «Максимом Горьким». В мае 1933 г. Г. А. Липскеров зачислен в эскадрилью. В это время он состоял в профсоюзе авиационных работников СССР, а в членском билете значилась профессия «бортовой фототехник». Им он был до марта 1936 г. А 18 мая 1935 г. случилось несчастье — самолёт-гигант потерпел катастрофу, сопровождавшуюся жертвами. В его последнем рейсе должен был участвовать и наш герой, накануне получивший другое задание…

В фотографическом деле тоже есть свои первопроходцы. Одним из них является и Г. А. Липскеров. Его работы, выполненные на заре парашютного спорта, во время пребывания в эскадрилье, в первую очередь знаменитый «Парашютист», получили в своё время международную известность.

В 1936 г. он участвовал во втором в истории лыжном переходе по маршруту Москва — Ленинград, длившемся восемь с половиной суток. Советское правительство отметило участников этого рекордного похода орденами «Знак Почёта», учреждёнными 25 ноября 1935 г. Они стали первыми наградами, вручёнными отечественным спортсменам.

В мае 1936 г. Липскеров, недавно вернувшийся с Вайгача, встретил начальника Памирской экспедиции Костюковского. Тот предложил через две недели отправиться в полугодовую командировку Камчатку в составе комплексной экспедиции Наркомпищепрома СССР. В неё он был зачислен десятником-завхозом, но работал, понятное дело, фотографом. 26 июня на рефрижераторе Востокрыбхолода «Днепр» экспедиция вышла из Владивостока на полуостров «на полевые работы». На тринадцатый день плавания половина её состава высадилась на западном побережье в Усть-Большерецке.

Дальнейшее излагаем словами И. Буряка:

«Свои первые впечатления о камчатской земле фотокорреспондент передаёт на одном из лучших, сделанных в эту поездку, снимков с экзотическим названием — “Каракурибаны принимают кунгас”. Каракурибаны — это приёмщики пристающих к берегу судов с рыбой — катеров, кунгасов, кавасаки. Стремглав летит на берег катер, ведя на буксире кунгас. Отбросив буксирный канат, катер резко уходит в сторону. Кунгас по инерции идёт на берег. Борясь с морем, по пояс в воде, каракурибаны, улучив подходящий момент, бросают на кунгас верёвку. И вот уже заработала лебёдка — пошёл кунгас по покатам (специально подложенным брёвнам. — С. Г.) к рыбной пристани».

Здесь Липскеров познакомился с легендарным человеком — капитаном парохода АКО «Чавыча» Анной Ивановной Щетининой». Её судно стояло возле комбината. «Юркие катера, прыгая по волнам, приводили к нему и буксировали к берегу тяжёлые кунгасы с грузом. Простуженный, с высокой температурой, Липскеров сидел в посёлке “под домашним арестом”. Кто-то сказал, что пришла “Чавыча”. Грузится и сегодня же уходит. И “лазарет” опустел. Поднявшись по штормтрапу, Липскеров отыскал Анну Ивановну Щетинину, первую женщину в СССР, да, пожалуй, и во всём мире, ставшую капитаном дальнего плавания. На обветренном лице — румянец. Ярко горят карие глаза. Строгая капитанская форма, приветливая улыбка. За день до этого радио сообщило об её награждении орденом Трудового Красного Знамени.

Во время заграничного рейса “Чавычи” в одном из портов кому-то срочно понадобилось видеть советского капитана. Щетинина неурочного гостя приняла в штатской одежде. Тот удивлённо сказал, что хотел видеть капитана, а не его супругу. Анна Ивановна молча кивнула и через некоторое время представилась гостю в форме: “Вы хотели видеть капитана?”»

…Хотя экспедиция базировалась в Большерецке, отдельные группы её были разбросаны по берегу далеко друг от друга. Во время одной из поездок вдоль побережья состоялось настоящее знакомство с Охотским морем. Обходя рыбацкие сети и прибрежные мели, катер забирал всё дальше и дальше в море, где его и застал налетевший одиннадцатибалльный шторм.

Штурвальный выбился из сил и заснул мёртвым сном. Липскеров его заменил и не отходил от штурвала, пока на вторые сутки не показался берег.

Перед самым отъездом на материк Липскерову посчастливилось участвовать в охоте на горного барана, продолжавшейся несколько суток. «“Ты, паря, молодец», — сказали ему охотники на прощание. — Видно, много ходил на лыжах, раз выдержал нашу охоту”. Живой, интересный рассказ об этой охоте вместе с фотоснимками корреспондент опубликовал в журнале «Физкультура и спорт» (№ 8 за 1937 г.) …».

Командировка завершилась в январе 1937 г., а в апреле этого года он был официально уволен «по окончании объёма работ».

В 1938 г. Г. А. Липскеров стал победителем первенства СССР по академической гребле, показав тем самым завидное спортивное долголетие. В 1941 г., перед самой войной, Московский областной Совет спортобщества «Искусство» наградил «товарища Липскерова Г., общественного инструктора физкультуры группкома № 1, за хорошую работу по подготовке и проведению 3-го всесоюзного лыжного кросса профсоюзов».

Начало Великой Отечественной войны застало его в Москве. Воскресным утром 22 июня 1941 г. «восьмерка» гребцов Центрального дома Красной Армии с загребным Липскеровым последний раз прошла по Москве-реке, разошлась по домам и никогда уже больше не собиралась в этом составе. Вступил в народное ополчение, работал на строительстве оборонительных сооружений в Подмосковье, участвовал в боях. Вернувшись в Москву, пошёл в Главное политуправление Красной армии и попросил послать его в действующую армию. В январе 1942 г. был направлен в редакцию газеты 64-й армии фотокорреспондентом. Снимал бои под Москвой. Летом 1942 г. 64-я армия направлена на юг, в состав только что созданного Сталинградского фронта, отражать наступление 6-й армии Паулюса, а затем и 4-й танковой армии Гота.

«В приволжских степях и у стен Сталинграда шли ожесточённые кровопролитные бои. Но и в таких условиях ежедневно выходила армейская газета, по возможности регулярно доставлялись в войска и центральные издания. Украшением полосы армейской газеты были фотографии героев, отличившихся в бою. Не просто было даже разыскать их, добраться до нужного окопа или блиндажа. Видевший Липскерова не раз “в деле” командарм М. С. Шумилов счёл необходимым после окончания сражения добавить к медали “За оборону Сталинграда” ещё одну. Военный совет армии от имени Президиума Верховного Совета вручил фоторепортёру медаль “За отвагу”».

«Утром 31 января, — вспоминает Георгий Липскеров, — меня срочно вызвали в штаб армии. Среди собравшихся я увидел Шумилова, председателя городского комитета обороны Чуянова. Через час показалось несколько автомашин. Из них вышли начальник штаба Ласкин, начальник оперативного отдела Лукин, начальник армейской разведки Рыжов. А вслед за ними — Паулюс, начальник его штаба Шмидт и адъютант полковник Адам. Им пришлось подождать у дома, где находился штаб. Как только Паулюс чувствовал наведённый на него фотоаппарат, он отворачивался или высоко вскидывал голову. И вот пора идти. В этот момент Паулюсу было не до выправки. Это видно на фотографии.

Я присутствовал на первом допросе Паулюса. Среди прочих фельдмаршалу был задан Шумиловым вопрос:

— Почему 6-я армия не сдалась сразу, как только стало ясно, что сопротивление бесполезно? Ведь можно было предотвратить бессмысленные потери? Паулюс отвечал, что обязан был сражаться до последнего солдата.

— Но ведь капитулировать всё-таки пришлось?

Фельдмаршал развёл руками. Я сфотографировал этот момент. Снимки были незамедлительно вручены командующему. Однако очень скоро он вызвал меня снова. У него уже не было ни одной фотографии.

— Отправил в Москву. К Верховному. Остальные разобрали…».

Есть ещё один вариант воспоминаний Липскерова об этом особо значимом, переломном военном эпизоде. «Нужно ли говорить, в каком я был напряжении. Вскоре его привезли. Около дома, где находился штаб Шумилова, Паулюсу, начальнику его штаба и адъютанту пришлось подождать. Как только Паулюс увидел наведённый на него объектив моего аппарата, он приосанился и поднял голову. Но когда его повели в штаб, от офицерской выправки уже ничего не осталось. Плёнку незамедлительно отправили в Москву. Это было 31 января 1943 г…». Эти слова взяты нами из статьи в журнале «Советское фото» № 2 за 1973 г. В то время отмечалось сорокалетие со дня завершения великой Сталинградской битвы.

Весной 1943 г. кто-то из штаба 64-й армии подсказал ему, что следует в такое-то время быть в одном небольшом селе. «Подъехала машина, и из неё вышел, как показалось Липскерову, заместитель Верховного Главнокомандующего маршал Г. К. Жуков. Его встречало несколько человек. Издалека, почти не прилаживаясь, репортёр успел дважды щёлкнуть аппаратом. Но в лаборатории его ждало разочарование. Один кадр оказался нерезким, второй — ненамного лучше. Даже не стал печатать».

Без малого через тридцать лет, разбирая свой архив, он решил этот негатив всё-таки напечатать. «Ни в обстановке, ни в фигуре знаменитого военачальника не было ничего “героического”. Лицо хмурое». Липскеров послал фотографию Г. К. Жукову. В ответ тот прислал короткое письмо: «Уважаемый Георгий Абрамович! Посланные Вами фотографии мною получены. Сердечно Вас благодарю за память и внимание. К сожалению, я не могу припомнить место и время поездки в 64-ю армию, которая героически дралась с немецко-фашистскими войсками и заслуженно стала гвардейской. От души желаю Вам доброго здоровья и успешной работы. С уважением Г. Жуков. 1 сентября 1972 г.».

Эта фотография вместе с четырьмя другими, посвящёнными войне («Фельдмаршал Паулюс в плену», «Бой за дом», «Сталинградцы вступают в партию», «Германия. 1945 г.»), в декабре 1972 г. показывалась на Всесоюзной выставке, посвящённой 50-летию СССР.

Липскеров снимал бои на Курской дуге, а в августе 1943 г. был откомандирован в распоряжение киногруппы известного режиссёра Р. Л. Кармена. С сентября 1943 по июнь 1944 г. он был заместителем начальника киногруппы 2-го Украинского фронта. Затем вернулся к привычной газетной работе: служил в редакции «Боевой красноармейской» — многотиражке 52-й армии. Корреспондентом прошёл Румынию, Чехословакию, Польшу, День Победы встретил в Германии. Домой, в Москву, вернулся 31 декабря 1945 г.

За боевые заслуги награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За победу над Германией». После окончания войны трудился в Телеграфном агентстве Советского Союза, публиковался в газетах, журналах «Физкультура и спорт», «Огонёк».

С 1935 по 1975 г. его работы участвовали в двадцати четырёх всесоюзных и международных фотовыставках. В том числе: в 1935—1936 гг. — в 30-м и 31-м салонах фотоискусства в Париже; в 1936 г. — в Праге и на 1-й всесоюзной выставке фотоискусства в Москве; в 1938 г. — снова в Праге, получил здесь серебряную медаль. В 1938 г. — очередной салон в Париже, в 1939 г. — выставка советской фотографии в Турции; в 1947 г. — 2-й международный салон фотоискусства в Каире, в 1948 г. — московская выставка «Великая Отечественная война в художественной фотографии», другие в Бразилии, ФРГ, СССР, Югославии.

В октябре 1967 г. в Москве в Центральном доме журналиста открылся юбилейный показ его работ, посвящённый 40-летию творческой деятельности. Из выполненных на Камчатке, здесь были представлены: «На побережье Охотского моря», «Краболов», «Каракурибаны принимают кунгас», «Путь к Корякской сопке», «Рассвет у подножья Авачинского вулкана», «На закате солнца».

Последние выставки с его участием: в 1970 г. — международная художественной документальной фотографии, посвящённая 100-летию со дня рождения В. И. Ленина (получен почётный диплом за военные снимки); в 1973 г. — всесоюзная художественной и документальной фотографии «Страна моя», посвящённая 50-летию образования СССР в Москве (награждён почётным дипломом); в 1975 г. — всесоюзная «30 лет Великой Победы» в Москве (отмечен серебряной медалью за серию работ о Великой Отечественной войне).

В последние годы жизни он стал соавтором без малого десяти литературоведческих книг, снимая для них в Тарханах, Мелихове, Абрамцеве, Ленинграде, запечатлевая миры Чехова, Блока, Тургенева, Аксакова.

Г. А. Липскеров скончался в 1977 г.

Награды сына отца не спасут

5 мая 1915 года в Москве родился Евгений Долматовский. На отца Арона Моисеевича, известного адвоката, как на человека с высшим образованием, черта оседлости не распространялась, да и дед был купцом первой гильдии, и тоже мог жить в Москве и других крупных городах. У Жени был старший брат Юрий, будущий автоконструктор. Женя в Москве бывал наездами, жил в Ростове-на-Дону у деда и бабки, а окончательно в столицу родители перевезли его в 1924-м.

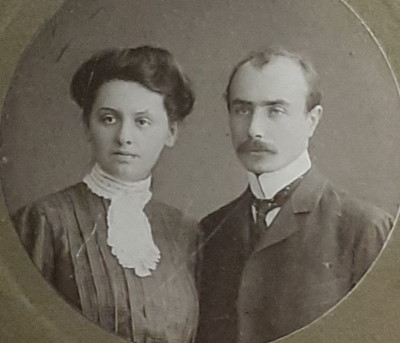

Родители Евгения Долматовского: Арон Моисеевич Долматовский и Адель Марковна Ингал. 1906 г. Гейдельберг.

В школе он подружился с сыном тогда ещё не запрещённого Сергея Есенина Юрием, который тоже писал стихи, и считался классе наследником поэзии своего великого отца, и поэзии вообще. Однажды, в сентябре 1929-го, Юрий предложил показать творения Жени, который увлекался символистами и акмеистами, Маяковскому, каковые поэты, по словам самого пролетарского поэта, «запутались в паутине рифм». Маяковский сразу набросился на Женю: кому вы подражаете?! Они уже были, уже есть, а вы ещё только будете! Где стихи о пионерском галстуке? Ошарашенный напором мэтра, выйдя на улицу, Женя бросил свои стихи в костёр.

Всё это происходило в доме у знаменитого режиссёра Всеволода Мейерхольда. Вскоре Всеволод Эмильевич позвонил Жениному отцу, и пригласил Женю к себе. Когда Женя пришёл, Мейерхольд спросил, не отринул ли его Маяковский от написания стихов, поинтересовался, что Женя читал, что знает, и вдруг предложил поступить в университет. Не дожидаясь согласия, он написал наркому просвещения РСФСР, сменщику Луначарского Андрею Сергеевичу Бубнову: «Хотя подателю письма всего 14 лет, ему необходимо учиться в Московском университете. Сделайте исключение, распорядитесь!» Но Арон Моисеевич, ненавидевший протекцию, запретил сыну идти в университет. Женя извинился перед Мейерхольдом, и сказал, что в университет не пойдёт. Мейерхольд обрадовался такому решению, и крикнул жене Зинаиде Райх: «Зина, он становится человеком. Может быть, из него чего-нибудь и выйдет».

В 15 лет Женя написал свое первое взрослое стихотворение. Было оно о Гражданской войне, о коннице, а ребята прозвали Женю кавалеристом. Чтобы прозвищу соответствовать, он прошёл премудрости выездки и рубки лозы. После того, как Евгений стал студентом педагогического техникума, его стихи начали печатать в «Пионерской правде».

В ноябре 1931 года в Москве началось строительство метрополитена, и Евгений пошёл записываться в метростроители. Свои метростроевские будни он потом описал в романе в стихах «Добровольцы», по которому в 1958 году сняли одноимённый фильм с Михаилом Ульяновым, Эллиной Быстрицкой, Леонидом Быковым, Петром Щербаковым и прекрасной музыкой Марка Фрадкина. Такой профессии, как поэт в штатном расписании «Метростроя» не было, и Евгения определили на самую неквалифицированную работу – откатывать гружённые породой вагонетки. Если бы он предполагал, что катать вагонетки на глубине десятков метров под землёй так тяжело, он бы тысячу раз подумал, прежде, чем пойти строить метро. Но отступать было нельзя – он же был комсомолец, а стройка была комсомольской. И никто не делал скидку на то, что Евгений поэт, и никто там не ждал от него свежих рифм – вкалывали все одинаково, в четыре смены. Особенно тяжёлой была четвёртая смена – с полуночи до 6 утра. Однако стихи он писать не бросил, и в 1934 года вышла его первая книжка «Лирика», а через год вторая – «День». Работая на строительстве метро, Евгений поступил в литературный институт – было такое, учебное заведение, где учили на писателей и поэтов.

1 сентября 1934 года в Москве открылся первый съезд советских писателей, куда Долматовского командировали в числе литкружковцев – комсомольцев с московских строек. Он стоял у дверей Колонного зала Дома Союзов, глазел на проходящих мимо делегатов, и не торопился идти внутрь – на улице было проще рассмотреть всех знаменитостей – Горького, Толстого, Шолохова, Фадеева и других. Как молодому писателю, место ему отвели на балконе, но Сергей Михалков и Лев Кассиль, которых Долматовский знал по «Пионерской правде», провели его в партер. Тогда-то Евгений впервые подумал, что он настоящий писатель и полноправный делегат.

В те годы все бредили Испанией и Дальним Востоком. И когда в 1938-м Александр Фадеев, член президиума Союза писателей СССР отправил Евгения уполномоченным Союза писателей на Дальний Восток, он поехал, не раздумывая. В Приморье он нашёл друзей в пограничном отряде, не раз ходил с ними в походы, попадал в трудные положения, но по молодости не осознавал размеров опасности. Тогда он твёрдо решил, что навсегда свяжет свою жизнь с Красной Армией, будет её поэтом, станет её солдатом.

В 1938-м Евгений почувствовал, что над ним сгущаются тучи. Из Москвы пришла весьма загадочная телеграмма, не сулившая ничего хорошего: его не то, чтобы отзывали, но советовали побывать на Гоголевском бульваре, то есть, дома. Через девять дней он приехал в Москву, и узнал, что арестовали отца. Евгений с матерью помчались к Андрею Януарьевичу Вышинскому, другу отца. Он приходил к ним в дом с дочерью Зинаидой, целовал матери руку, гладил Женю по голове, отца ласково называл Арошей. Потом Вышинский стал генеральным прокурором СССР, но по старой привычке писал Арону Моисеевичу письма, просил найти какое-нибудь положение римского права, вспомнить старый юридический казус. Евгений с матерью надеялись, что эти письма напомнят о старой дружбе. Но Вышинский разорвал письма, приговаривая, что не знает никакого Арошу. Возможно, Долматовскому старшему припомнили, что в 1928 году он защищал фигурантов так называемого «Шахтинского дела», а председателем в том процесс был ректор Московского университета Андрей Вышинский.

В комсомольской ячейке на Евгения завели дело и назначили дату разбирательства, а он, после неудачного похода к Вышинскому, понимая, что завтра могут прийти и за ним, попросту сбежал из Москвы.

Дальше начались чудеса: 1 февраля 1939 года в газетах опубликовали Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 172 литераторов. Долматовскому за дальневосточные стихи дали орден «Знак почёта». Дело в отношении него закрыли, была надежда, что отца орденоносца скоро отпустят, но не тут-то было: ровно через три недели после выхода Указа, Арона Долматовского расстреляли. Знаменитое сталинское «Сын за отца не отвечает!», имело обратное значение: «Награды сына отца не спасут».

Тем не менее, ярлык «сын врага народа» к Евгению не прилип, иначе кто бы позволил включать в кинофильмы песни, написанные на его стихи. Песни, которые пела вся страна. Во время съёмок фильма «Истребители» Долматовский и композитор Никита Богословский показали Марку Бернесу песню «Любимый город», которую должен был петь герой Бернеса лейтенант Кожухаров. Марк Наумович поначалу был не в восторге, не понравилась песня и директору Киевской киностудии – какая-то она слишком лирическая, мужества нет, а время-то грозовое! Да и опоздали они с песней – доснимать некогда, план есть план. Бернеса авторы уговорили, и они втроём попросили снять песню на плёнку за их счёт. Вот так мы и получили одну из самых проникновенных песен советского кино.

В 1939-м Долматовского вызвали в ГлавПУР Красной Армии. У армейского комиссара первого ранга Льва Захаровича Мехлиса служил адъютантом старый приятель Евгения. Он доложил, что пришла заявка на молодого поэта, Долматовский выпустил три книги стихов, был на Дальнем Востоке и пишет о Красной Армии. Мехлис заглянул в дело, поморщился: стопроцентного доверия молодой поэт ещё не заслужил. Приятель, человек добрый, обещал включить его в список писателей самым последним, на второй странице: как правило, Мехлис ставил свою резолюцию на первой странице, а на вторую даже не смотрел. На следующий день приятель весело сообщил: «Ты теперь военный писатель, седлай коня, кавалерист!»

Так Долматовский стал военным корреспондентом, ему довелось побывать в Западной Белоруссии, поучаствовать в войне с Финляндией, за которую он к «мирному ордену» получил свою первую боевую награду – медаль «За боевые заслуги». Когда началась война, Долматовскому присвоили знание майор и командировали в Действующую армию.

В начале августа 1941 года 12-я и 6-я армии Южного фронта попали в окружение в районе Умани. В плен попали оба командующих армиями – 12-й, Павел Григорьевич Понеделин, и 6-й, Иван Николаевич Музыченко. 16 августа 1941-го вышел Приказ Верховного Главнокомандующего № 270, в котором генерал Понеделин среди прочих обвинялся в трусости и предательстве, и заочно приговаривался к расстрелу. В исполнение приговор привели уже после войны, хотя в плену Павел Григорьевич вёл себя достойно, и сотрудничать с врагом не стал. Генералу Музыченко повезло больше: после войны он вернулся на службу.

Долматовский, тяжело раненный в левую руку, попал в плен. Его привели в село Подвысокое, к огромной впадине, где раньше брали глину, и где уже были тысячи страшных, голодных и оборванных красноармейцев. Пленных считали по головам, не спрашивали ни фамилий, ни званий. Это и спасло Долматовского: с его фамилией ему была прямая дорога в расстрельный ров. Из радиорупоров неслось: «Командование Красной Армии объявило всех вас изменниками и предателями. Германская армия хранит вас от расстрела, к которому вы уже заочно приговорены».

Для пущей убедительности группу пленных немцы под дождём усадили за парты, вынесенные из сельской школы. На крыльцо под навес вышел генерал, и рассказал, что на днях падёт Москва. Это будет означать конец войны с Россией, а после этого немцев разделаются и с Англией. На войне чего только не бывает. Спустя чуть больше года, в декабре 1942-го тот самый генерал Александр фон Даниэльс попал в плен. Узнав о пленении Даниэльса, Долматовский, который в этот момент находился в штабе Донского фронта, упросил командование разрешить встречу со своим давним знакомцем. Генерала привезли в село Малая Ивановка и, чтобы соблюсти антураж, усадили за парту в сельской школе. Долматовский, у которого была прекрасная память, почти слово в слово повторил генералу то, что тот говорил в 1941-м, только, разумеется, с противоположным знаком, и, не упоминая Англии. Даниэльс заорал, что над ним издеваются, но ошеломлённо замолк, когда Долматовский напомнил ему сцену в Подвысоком – у генерала тоже была хорошая память.

Но это будет позже. А пока пленных погнали по шоссе в сторону Гайсино. Многие падали, и тогда их закалывали штыками. Рядом с Долматовским шёл молоденький лейтенант, и всё время твердил, что надо бежать. Они вырвались из ряда, без оглядки помчались вниз по откосу. Конвойные стреляли вслед, и пули свистели над головами. Они ещё не знали, спаслись или погибли. События лета 1941 года – окружение, плен, побег Евгений Долматовский опишет потом в пронзительной и невероятно правдивой книге «Зелёна брама».

4 ноября 1941 года Долматовский вышел к своим, прошёл все проверки в особых отделах, и вернулся в строй. В начале января 1942-го его вызвал к себе кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б), замнаркома обороны и начальник Совинформбюро Александр Сергеевич Щербаков, с которым поэт был знаком ещё с тех пор, когда тот служил в Союзе писателей, и они, в силу молодого возраста, были на «ты». Щербаков рассказал, что слышал, как один товарищ рассказывал, как своими руками закопал труп Долматовского. Затем Щербаков сказал, что больше Долматовского на фронт не отпустят, что он должен ехать в Куйбышев и писать книгу про плен. Для Америки, чтобы там узнали о зверствах немцев.

Долматовский сказал, что должен вернуться на фронт. Щербаков согласился, но сказал, что прикажет, чтобы его держали в штабе фронта, а то поэты что-то лезут в огонь. Но до штаба фронта Долматовский не доехал: по дороге его перехватил старый друг командир 13-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии полковник, бравый десантник Александр Ильич Родимцев, с которым Долматовский познакомился ещё на Халхин-Голе: «В штабе фронта тебя будет «пасти» весь особый отдел, а у нас в дивизии один особист. В бою ты отличишься, и всё будет хорошо». С дивизией Родимцева Долматовский отступал от Харькова до Сталинграда, видел изнутри все ужасы сражения за город.

Как сказал другой военный корреспондент Константин Симонов, меньше (с «лейкой» и блокнотом) ездишь, меньше видишь, хуже пишешь, поэтому гибель журналиста на фронте редкостью не была. Как-то раз выяснилось, что один военкор, которого считали убитым, выжил. Тут бы радоваться, но офицер из управления кадров, видевший войну лишь из штабной избы километрах в трёхстах от фронта, требовал исключения окруженца из партии. Долматовский должен был выступить против труса и изменника, и заклеймить его позором перед всем коллективом редакции. Долматовский, из окопов не вылезавший, решил: пусть его растопчут, но участвовать в этом судилище не будет. Он решил сослаться на свою счастливую судьбу, так и сказал, что благодарит товарищей, поверивших ему, и что они должны теперь так же поверить и этому корреспонденту. Долматовский понимал, что такой защиты маловато, но на большее его не хватило. Но всё, к счастью, обошлось.

В Сталинграде Евгения ранило в левую ногу. Журналистская братия ухмылялась: а писать-то чем теперь будешь? Командующий 62-й армией генерал Чуйков поручил Долматовскому написать песню Сталинградской победы. Песню с композитором Марком Фрадкиным они написали, но исполнить на площади, как хотел Чуйков, не случилось: когда в Сталинграде стало тихо, митинг на площади Павших борцов собрали, но оркестр музыку не разучил, да и дуть на морозе в медные трубы то ещё удовольствие. Вместо торжественной песни получилась музыка тишины, нужная оглохшим от канонады сталинградцам куда больше, чем бравурный марш.

В начале мая 1945 года на колонне рейхстага майор Долматовский нацарапал и свою фамилию, а потом возле Бранденбургских ворот залез на танк, и читал свои стихи. Кто знает, может это было первое чтение стихов в поверженном Берлине? Когда слез, стоявший рядом командующий 8-й гвардейской армии генерал Чуйков, только что принявший капитуляцию берлинского гарнизона, спросил, сколько Евгению лет? Тот сказал, что 5 мая будет 30. Генерал засмеялся, и сказал, что на войне никогда не позволял себе говорить, сколько ему будет лет: а вдруг не будет? А теперь так хорошо: можно говорить, что будет столько-то.

Церемония капитуляции началась ровно в полночь. Долматовский старался запомнить всё до мельчайших подробностей. Ввели Кейтеля и его делегацию. Он приветствовал всех своим маршальским жезлом, но на это никто не обратил внимания. Маршал Жуков указал пальцем: здесь вы подпишите Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Кейтель подписал, затем по очереди поставили подписи все члены германской делегации. Это продолжалось всего несколько минут. Затем Жуков презрительно произнёс: немецкая делегация может быть свободна. Союзники обменялись рукопожатиями, фронтовой оператор Роман Кармен всё это запечатлел на плёнку. Симонов, старый друг Долматовского, прошедший огонь и стужу от Москвы до Бреста, а потом и до Берлина, обнял его за плечи, и сказал: «Вот, Женя, «Жди меня!» и устарело». И наступил День Победы.

Потом, в мирной жизни Евгений Долматовский написал много хороших стихов и прекрасных песен, напечатал книги о войне, по его сценарию сняли фильм о Сталинграде. Он мог с уверенностью сказать, что, даже, находясь на волосок от смерти, и стоя в двух шагах от тюремной камеры, душою он не покривил, и товарищей своих не предал.