Романтизм в живописи России первой половины XIX в

Автор: Сергей Сараев.

Введение.

Романтизм как направление в изобразительном искусстве начал привлекать внимание с первых десятилетий XIX в. Для России это было сложное, переходное время. Переломные процессы, свершающиеся в государстве, нашли отражение в новом художественном течении, охватившем все наиболее распространенные жанры изобразительного искусства в России [1]. Вопросы романтизма всегда активно обсуждались историками, культурологами и искусствоведами. В зарубежной и отечественной историографии на протяжении XIX–XX вв. наблюдался пристальный интерес к проблемам романтизма. Романтическое восприятие мира сохраняется и в наше время. В век рационализма и прагматизма современное общество как никогда нуждается в передаче эмоциональных состояний, выраженных средствами романтического метода. И романтическая живопись как никогда способствует этому. Современная российская культура развивается в условиях переходного времени, переживает трудности, поэтому остро стоит проблема ее сохранения и развития. А это невозможно без изучения прошлого, без выявления в нем исторических и культурных аналогий [2]. Учитывая это, представляется существенным говорить о романтической живописи комплексно, не отдельно от остальной культуры России XIX в. Все это позволяет заключить, что тема исследования актуальна, так как романтизм в наши дни не исчезает как явление и продолжает быть связан со способностью человека испытывать романтические переживания.

РАЗДЕЛ I. РОМАНТИЗМ КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.

Романтизм (от франц. romantisme) – художественное направление в европейской культуре конца XVIII – первой половины XIX вв. В изобразительном искусстве романтизм сформировался в борьбе с официальным академическим классицизмом. И русское изобразительное искусство было не исключением. Считается, что именно благодаря романтизму русская живопись смогла освободиться от ограничений и строгости классицизма [3].

Романтизм - одно из самых ярких и значительных направлений в искусстве. Возникший первоначально в Германии и чуть позднее в Англии, он получил затем широкое распространение едва ли не во всех европейских странах и оказал огромное воздействие на мировую культуру [4]. Он выдвинул множество талантливых художников, поэтов и прозаиков, живописцев и скульпторов, композиторов и музыкантов. Романтиков властно влекли к себе фантастика, народные предания, фольклор. Их манили дальние страны и минувшие исторические эпохи, жизнь племен и народов, еще не тронутых европейской цивилизацией, прекрасный и величественный мир природы. Характерной чертой романтизма является крайняя неудовлетворенность действительностью, подчас полное разочарование в ней, глубокое сомнение в том, что жизнь общества в целом и даже жизнь отдельной личности может быть построена на началах добра, разума и справедливости.

Стоит рассмотреть предромантические тенденции в живописи XVIII в. Предромантизм – это период, предшествующий яркому романтизму, который пронизан особыми темами и занятиями. В этом периоде художники обращались к разрушенным аббатствам, эротическим снам и странным видениям в поисках вдохновения. Однако предромантизм также отличается сильной готической атмосферой, которая пронизывает его искусство. В раннем романтизме были характерны сны, видения, галлюцинации, изображение исторических событий. Художники черпали вдохновение в мифах и балладах прошлого, а также в кельтских и германских сказках. Все, что вызывало дух Средневековья, становилось источником вдохновения для них.

Однако, по сравнению с ярким романтизмом второго поколения, искусство предромантизма окутано тысячами вуалей. Предромантизм - это нежное растение, выросшее из воображения людей Севера; из их уныния, успокаиваемого ревом моря, и меланхолии, которая позволяла им заглянуть внутрь себя и выйти за пределы окружающей тьмы. Предромантизм в живописи XVIII в. представляет собой период, который предшествует широкому расцвету романтизма в искусстве. Этот период характеризуется определенными тенденциями, которые являются предвестиями романтизма.

Предромантизм в живописи XVIII в. выражал собой период значительных изменений в художественных тенденциях, который сыграл важную роль в формировании характерных черт романтизма. Этот период характеризовался стремлением к новым формам выражения и эстетическим принципам, отличным от традиций барокко. Художники предромантизма проявляли глубокий интерес к природе, пытаясь передать ее красоту и богатство деталей. Это проявлялось в выборе тем, связанных с природой, а также в тщательном изображении ландшафтов и естественных элементов. Исследование эмоций и внутреннего мира персонажей становилось важным элементом искусства, подчеркивая уникальность и сложность каждой личности.

Помимо этого, художники предромантизма поднимали исторические и мифологические темы, придавая своим работам эпический и мистический характер. Интерес к экзотическим темам открывал новые возможности для художественного выражения, а увлечение древними легендами и мировой историей готовило почву для более широкого расцвета романтизма в будущем [5]. Этот период также характеризовался стремлением к более простым, но эмоционально насыщенным сценам, отвергая более сложные и формальные композиции барокко. Использование света и тени стало важным средством для передачи настроения и эмоций в произведениях искусства.

Таким образом, предромантизм в живописи XVIII в. представляет собой важный этап в истории искусства, который заложил основы для последующего развития романтизма. Его влияние ощущается в стремлении к естественности, индивидуализму, и в выражении более глубоких эмоций и человеческих переживаний.

К концу XVIII - началу XIX вв. в Европейской культуре сложились прочные и всесторонние предпосылки для развития романтического мировоззрения в искусстве. Главным стимулом, подготовившим рассвет романтизма, явилось развитие освободительного движения в Европе с кульминацией - Французской революцией.

Романтизм также имел предшественника в лице Ж.-Ж. Руссо, который в век Разума заговорил о примате чувства, о своеобразии и неповторимости каждого человека. Его питали идеи литературно-общественного движения «Бури и натиска». В качестве важнейших источников следует указать также на философию И. Г. Фихте с ее абсолютизацией творческой свободы и А. Шопенгауэра с идеей слепой, неразумной воли, творящей мир по своему произволу.

Период, условно ограниченный Великой французской революцией и Парижской коммуной, во многих источниках назван «эпохой романтизма», и, конечно, не только потому, что романтизм в это время был господствующим стилем в искусстве, хотя именно это обстоятельство привело к толкованию романтизма как преимущественно художественного направления. В ХХ в. исследователи стали говорить о «романтических тенденциях» в философии, об «экономическом романтизме», о «романтических иллюзиях» в социализме, т. е. трактовать его как широкое общекультурное движение, а не только как направление или стиль, подобный классицизму или барокко.

Постоянное революционное брожение в Европе, связанное с незавершенностью цикла буржуазных революций, развитием национально-освободительных движений, бурной социальной динамикой, вряд ли могло породить более адекватную форму выражения бунтарских настроений, чем романтизм. В годы Французской революции общественное сознание стало особенно чутким к идеалам справедливости, равенства, счастья. Окрашенное в героические и патриотические тона, проникнутое чувством долга, оно обратилось к гражданским идеалам античности, видя в них образцы, достойные восхищения и подражания.

«В классически строгих преданиях Римской республики гладиаторы буржуазного общества нашли идеалы и художественные формы, иллюзии, необходимые для того, чтобы скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на высоте великой исторической трагедии», - писал Маркс. Интерес к античности подкреплялся результатами археологических раскопок Помпеи и выходом в свет «Истории искусств древности» Винкельмана. Как отмечал Й. Хейзинга, «Помпея воскресла как раз вовремя, чтобы обогатить и оплодотворить мотивами милой древности эпоху, склонявшуюся к гладкой, холодной грации».

Когда лозунги Французской революции: свобода, равенство и братство остались только лозунгами, надежды и чаяния передовых людей оказались обманутыми. Отсюда – настроение тоски, неверие в возможность достижения идеала, разочарование. Романтизм – это реакция на несостоявшиеся мечты. Французская революция, во многом подготовленная идеологией Просвещения, вместо обещанного царства разума и свободы обернулась жестокой и разрушительной своей стороной. Новое общество совсем не походило на разумный гармоничный мир. Разум оказался примитивной расчетливостью, свобода – весьма относительной свободой для немногих, справедливость оставалась проблемой [6].

Действительность заставила по-новому взглянуть на философию и культуру «века Просвещения». Отличительной особенностью романтизма является его полемический характер. Возникает иное представление о природе человека, его связях с обществом, природой, новое понятие о самом мире, который мыслится теперь как универсум. Законы и сущность его не могут получить разумного истолкования, но доступны чувственному, интуитивному восприятию.

Термин «романтизм» первоначально применялся к литературе, главным образом, романо-германских народов, а позже охватил музыку и изобразительное искусство. Как художественное направление романтизм возник в 1790-е гг. в Германии, а затем распространился по всему западноевропейскому культурному ареалу.

Англия, например, стала знаменитая пейзажной живописью и свободолюбивыми настроениями Байрона; Франция - школой историков, литераторов и драматургов, картинами исторического сюжета; Германия - философией, обработкой национального фольклора, музыкой. Для Соединенных Штатов Америки романтизм был первым крупным движением в литературе и изобразительном искусстве [12]. В России он с наибольшей силой выразился в живописном портрете, поэзии и даже в политике, если иметь в виду романтизм декабристов.

Наиболее последовательная романтическая школа сложилась во Франции, где художники, реформируя систему выразительных средств, динамизировали композицию, объединяли формы бурным движением, использовали яркий насыщенный колорит и широкую, обобщенную манеру письма. Первым представителем французского романтизма был Т. Жерико.

Теодор Жерико родился в Руане 1791 г. С 1810 г. он решает брать уроки у Пьера Нарсиса Герена, который передаёт своим ученикам секреты мастерства великого Давида. Через какое-то время Жерико осознаёт, что принципы неоклассицизма не соответствуют его творческим устремлениям. Теодор Жерико посетил Италию (1816–1817 гг.), Великобританию (1820–1822 гг.), Бельгию (1820 г.), работал в Париже. Сохранив присущее искусству классицизма тяготение к обобщенно-героизированным образам, Жерико первым во французской живописи выразил свойственное романтизму острое чувство конфликтности мира, стремление к воплощению драматических явлений современности и сильных страстей [13].

Одна из центральных в творчестве Жерико работ - картина «Плот «Медузы»» [14] написана на злободневный сюжет, в основе которого – трагедия оказавшихся в океане на плоту пассажиров погибшего фрегата «Медуза». Придавая частному событию глубокий символический и исторический смысл, Жерико раскрывает в картине сложную гамму человеческих чувств – от полного отчаяния и апатии до страстной надежды на спасение.

Жерико был полон творческих планов, осуществить которые помешала ранняя смерть. Он умирает в результате несчастного случая падения с лошади. Преждевременная кончина помешала ему написать уже задуманную большую картину «Отступление французов из России в 1812 г.» [15]. Жерико умер 26 января 1824 г. После смерти Жерико традиции его романтического искусства были подхвачены младшим современником художника Э. Делакруа.

Эжен Делакруа родился в 1798 г. В 1816–1822 гг. учился в Париже в мастерской классициста Пьера Нарсиса Герена, где сблизился с Теодором Жерико; изучал в Лувре живопись старых мастеров (особенно Питера Пауля Рубенса), увлекался современной английской живописью, в первую очередь работами пейзажиста Джона Констебла [16].

Уже в ранний период творчества ощущение сопричастности великим, изменяющим лицо мира историческим событиям, породило гражданский пафос и драматический накал произведений Делакруа, сделало его в дальнейшем ярчайшим выразителем и главой романтизма во французском изобразительном искусстве [17].

Органический синтез героической действительности и символики, прекрасной романтической мечты о свободе достигнут художником в картине “Свобода, ведущая народ” [18], изображающей реальных участников революции 1830 г. рядом с аллегорической фигурой Свободы. Сюжет полотна рассказывает о фрагменте жаркого сражения, где отряд вооруженных повстанцев через тела своих погибших товарищей и сквозь свист пуль пробивается к намеченной цели.

Впереди всех, с поднятым в одной руке трехцветным флагом Французской Республики и с ружьем в другой, находится женщина. Это Свобода, увлекающая людей в атаку. На ней фригийский колпак, характерный для якобинцев и обнаженная грудь, что символизирует неистовое желание революционеров идти голой грудью на королевские штыки.

Констебл был одним из первых художников романтического движения, создававший пейзажи, написанные непосредственно с природы, а не идеализированные и драматические изображения, любимые другими художниками того периода, и, заняв эту позицию, он стал пионером натурализма в Великобритании. Искусное обращение со светом, нанесение краски и использование ярких, натуралистических цветов также выделяли его среди остальные. Демонстрируя свои плотна на выставках в Париже, Констебль оказал влияние на крупных деятелей европейского искусства, включая Ричарда Паркса Бонингтона и Эжена Делакруа.

Природа занимает важнейшее место в творческих исканиях Констебла, однако не является единственным их объектом. На протяжении всей своей жизни художник тщательно изучает предметы и орудия труда, типичные для деревенской жизни, а позже переносит их на свои картины [19]. Телеги, барки и прочие связанные с человеческой деятельностью элементы придают пейзажам художника особое очарование. Кроме того, художник часто размещает на фоне природы фигуры людей, причем изображает их всегда в движении: за работой в поле, во время погрузки или строительства, на рыбалке.

Стиль художника отличался рельефной фактурой. Констебл любил накладывать краску густыми мазками, никогда тщательно не выписывал детали. Джон Констебл пробовал себя и в портретной живописи, рисуя портреты на заказ. Но он делал это исключительно, чтобы заработать на жизнь, поскольку написание портретов казалось ему скучным. Своим истинным призванием Констебл всегда считал пейзажи.

Романтизм развивался среди других художественных течений если и не полностью ему враждебных, то, во всяком случае, далеких от него - среди классицизма, сентиментализма, натурализма и молодого реализма XIX в. Богатство художественной жизни определялось развитием множества направлений, отдельных течений, школ и индивидуальностей. Развиваясь во многих странах, романтизм повсюду приобретал яркую национальную окраску [10], обусловленную конкретными историческими условиями и культурными традициями. Различие индивидуальное, национальное и социальное, характерное для всего искусства нового времени, романтики сделали ещё яснее. Они открыто провозгласили торжество индивидуального вкуса, свободу творчества и выражение национального "духа" [11].

Основные претензии к представителям классического течения состояли в строгой последовательности академизму, в безоговорочном соответствии всем канонам живописи, в которых невозможно разглядеть душу художника, и в отсутствии поступательного движения человеческой души и жизни в целом. Работы многих художников-романтистов отличались полетом фантазии, нежной чувственностью и нервом повседневной жизни. В этих картинах можно было увидеть и первое хрупкое чувство влюбленности, и мужественность мужского характера в экстремальных условиях.

Русский романтизм возник в иных условиях, нежели западноевропейский. На Западе он был явлением послереволюционным и выразил разочарование в результатах уже свершившихся перемен, в новом, капиталистическом обществе. В России же он сформировался в эпоху, когда стране еще только предстояло вступить в полосу буржуазных преобразований [8]. В нем сказалось разочарование передовых русских людей в существующих самодержавно-крепостнических порядках, неясность их представлений о путях исторического развития страны. С другой же стороны, в русском романтизме выразилось начавшееся пробуждение общенациональных сил, стремительный рост общественного и личного самосознания [9]. Вполне естественно, что русский романтизм во многом отличался от западноевропейского.

Различия между западноевропейским и русским романтизмами:

1) Представление в русской живописи романтических идей, настроений и художественных форм как бы в смягченном варианте;

2) Меньшая отчетливость, выраженность основных признаков и свойств романтизма, более тесная (по сравнению с Европой) связь с другими художественными направлениями;

3) Перекрещивание в творчестве русских романтиков разнородных художественных традиций, возникновение смешанных, переходных форм.

Сходства между западноевропейским и русским романтизмами:

1) Утверждение творческой свободы художника, неподвластного заранее установленным нормам и стеснительным правилам;

2) Поэтизация страстного стремления к свободе общественной, национальной, личной в провозглашении независимости человеческой личности и её права на протест против враждебных общественных условий.

Наиболее часто в российском романтизме создается образ главного героя, как одинокого и глубоко страдающего человека. Именно страданиям и душевным переживаниям уделяется наиболее большое внимание авторов как в литературе, так и в живописи. По сути, это вечное передвижение попутно с различными мыслями и размышлениями, и борьба человека с постоянными изменениями в мире, который его окружает.

Основная черта романтизма как направления состояла в стремлении противопоставить бюргерскому, «филистерскому» миру рассудка, закона, утилитаризма, атомизации общества, безграничной вере в линейный прогресс культ творчества, примат воображения над рассудком, критику логических, эстетических и моральных абстракций, призыв к раскрепощению творческих сил человека, возврат к природе, стремление к синтезу искусств. Влюбленные в природу, романтики проникновенно изображали ее жизнь. Они нашли невиданные ранее художественные средства, новые звуки, краски, чтобы передать красоту и величие этой вольной стихии [7]. Можно сказать, что романтизму свойственны и нотки культивирования природы, и естественности человеческой натуры, и природной чувственности.

Мучительный разлад идеала и действительности лег в основу романтического мировосприятия; свойственные ему утверждение самоценности творческой и духовной жизни человека, изображение сильных страстей, одухотворение природы, интерес к национальному прошлому, стремление к синтетическим формам искусства сочетаются с мотивами мировой скорби, тягой к исследованию и воссозданию "теневой", "ночной" стороны человеческой души со знаменитой "романтической иронией", позволявшей романтикам смело сопоставлять и уравнивать высокое и низменное, трагическое и комическое, реальное и фантастическое. Развиваясь во многих странах, романтизм повсюду приобретал яркое национальное своеобразие, обусловленное местными историческими традициями и условиями.

Любимыми выразительными средствами романтической живописи становятся колорит, освещение, внимание к деталям, эмоциональность манеры, мазка и фактуры. Рождение и принятие знатоками или обывателями нового стиля перенесло немало испытаний. Аллегория, мистика и фантастика нестандартного мышления художников этого периода нашли потом отголоски в других направлениях живописи – символизме, постимпрессионизме, искусстве модерна, применяя свои принципы и идею в творчество сюрреалистов XX в.

Специфической для романтического искусства является проблема двоемирия. Двоемирие - это сопоставление и противопоставление реального и воображаемого миров. Причем реальная действительность, «проза жизни» с их утилитаризмом и бездуховностью расцениваются как недостойная человека пустая «кажимость», противостоящая подлинному ценностному миру. Утверждение и развертывание прекрасного идеала как реальности, осуществляемой хотя бы в мечтах, - сущностная сторона романтизма. Отвергая современную ему действительность как вместилище всех пороков, романтизм бежит от нее, совершая путешествия во времени и пространстве.

Пейзаж в романтизме перестает быть фоном для сюжета: теперь он отражает движения души героев. Он становится более значимым, настраивает человека на определенный лад, может быть героем сам по себе. Созерцание природы в искусстве романтизма способствует погружению в глубины собственной души и в тайны мироздания. Отдельный интерес вызывают исключительные состояния природы - закат, рассвет, туман и так далее. Кроме того, появляются мрачные пейзажи с развалинами старинных зданий. Это, с одной стороны, знак зародившегося интереса к истории, а с другой способ создать так любимый романтиками захватывающий сюжет.

Также направление романтизма открывает две новые темы, которых раньше не было в искусстве. Это тема творческой личности и тема детства. Творческая личность любимый герой немецких романтиков. Такой герой становится идеальным отражением романтического мироустройства: его сознание проникает в области, не доступные обывателю. Кроме того, в XIX в. впервые возникает тема детства как особого времени человеческой жизни. Раньше дети изображались в картине, если этого требовал сюжет или жанр, например сцены с младенцем Иисусом или парадные портреты наследников престола. Теперь ребёнок - особый герой, способный чувствовать и понимать мир глубже, чем взрослый. Кроме того, ребёнок это воплощение искренности и чистоты чувств, что так ценилось романтиками.

Романтизм, как метод и направление в художественной культуре был явлением сложным и противоречивым. В каждой стране он имел яркое национальное выражение. Если европейские авторы затрагивали антибуржуазные темы, то русские мастера писали на тему антифеодализма. Тяга к мистике была выражена значительно слабее, чем у западных представителей. Отечественные деятели по-иному представляли себе, что такое романтизм, что в их творчестве прослеживается в виде частичного рационализма. В Европе романтизм стал первым течением, в рамках которого художники начали экспериментировать с техникой письма (например, писать более длинными, свободными мазками) и отходить от академического канона. В России академизм только сформировался, и русские живописцы не предпринимали попыток выйти за его границы. Романтизм проявляется преимущественно в сюжетах и более ярком, сочном колорите.

Таким образом, период, получивший название «эпоха романтизма», с полным на то основанием может быть также назван эпохой промышленной революции, которая привела к формированию индустриальной цивилизации и соответствующей ей культуры. Произошли качественные изменения в основных сферах культуры индустриального общества: научно-технической, экономической, политической, социальной, нравственной, религиозной и художественной. Изменился образ жизни западного человека, и сложилась новая картина мира.

РАЗДЕЛ II. РОМАНТИЗМ В РУССКОЙ ЖИВОПИСИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.

Многие явления искусства первых десятилетий XIX в. иногда с трудом различимы от произведений предшествующего времени. Тем не менее, именно у истоков нового столетия мы обнаруживаем присутствие таких качеств, которые открывают перспективу на долгое время, а рубеж в историко-художественном процессе, в общем и целом, совпадает с календарным, отделившим один век от другого.

В то время живопись стала единственным видом пространственного искусства, утвердившим себя на пути романтизма. Архитектура и скульптура оставались во власти классицизма и лишь предчувствовали приближение романтизма. Что же касается живописного романтизма, то он ничуть не отставал от литературного, завоевав основательные позиции сначала в портретном жанре (уже в 1800-е гг.), а затем и в пейзаже.

Как раз с конца 1800-х гг. начинается активный период в творчестве одного из главных художников романтиков - Ореста Адамовича Кипренского. В 1805 г. он написал одну из самых своих известных работ: «Дмитрий Донской на Куликовом поле» [20]. За неё он был удостоен Большой золотой медали Императорской Академии художеств, дававшей право на поездку по европейским странам для ознакомления с передовой художественной мыслью.

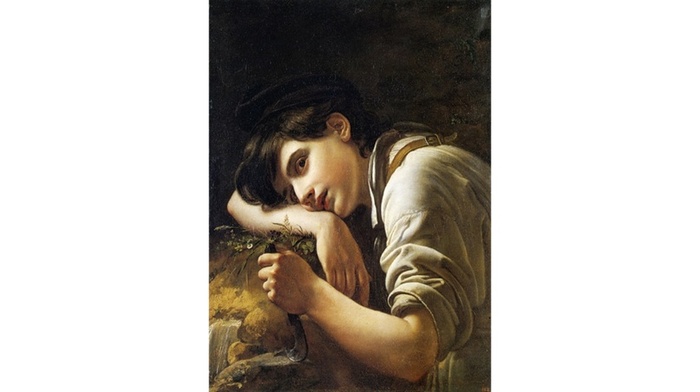

В Италии Кипренский развил свои «романтические настроения», вдохновляясь работами зарубежных мастеров [21], что стало подспорьем для написания романтической итальянской серии картин, одной из которых стала «Молодой садовник» [22], в которой в полной мере отражались потаенные личностные переживания мальчика, его отреченность от мира, свойственная романтическим героям европейских художников.

Художник побывал сначала в Германии, затем отправился в Рим, где не только изучал итальянское искусство, но и продолжал писать. Портреты и исторические картины Кипренского обратили на него внимание Флорентийской академии и вскоре живописец получил предложение написать свой портрет для галереи Уффици, где выставлялись автопортреты самых знаменитых художников. Это было безоговорочное признание, ведь Кипренский был одним из первых русских живописцев, удостоенных такой чести.

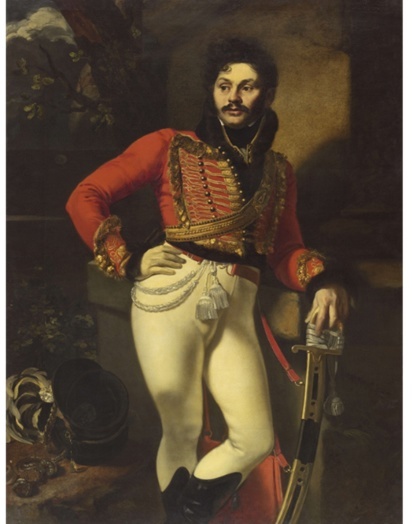

Период, предшествующий Отечественной войне 1812 г. и отмеченный вольнолюбивыми и патриотическими построениями русского общества, ознаменовался в творчестве художника созданием одного из лучших его творений - «Портрет лейб гусарского полковника Е. В. Давыдова» [23].

Портретисты-романтики стремились уйти от будничной обыденности и представить человека в исключительные, «избранные» минуты, когда в нем раскрывается наиболее полно лучшие стороны его духовного облика. Поэтому так подходили для этой роли русские люди, которые в пору Отечественной войны 1812 г. стали героическими защитниками России [24].

Одними из главных персонажей художников романтиков становились писатели и поэты, которые являлись основоположниками романтических ценностей в своих произведениях, особенно в поэзии [25]. Одна из таких работа Кипренского получила огромную известность: в 1827 г. О. А. Кипренским по заказу А. А. Дельвига был написан портрет А. С. Пушкина [26]. Акцент в портрете был сделан на глазах и пальцах. Глаза передают чистоту, блеск и спокойствие, а пальцам поэта художник придал нервическую тонкость и силу. На создание портрета поэт ответил стихотворением [27], посвященному самому Кипренскому и описанной выше работе.

Современники называли Кипренского "русским ван Дейком", но это название не вполне определяет характер его таланта. Начав свою деятельность с подражания учителям своим, Угрюмову и Левицкому, позже Орест Адамович взял за образцы Рубенса и Рембрандта. Вскоре он создал собственный стиль, в котором стремился наиболее полно передавать природу и жизнь не только строгой правильностью рисунка и естественностью колорита, но и, главным образом, тщательностью такой отделки, которая скрадывала бы работу кисти, создавая иллюзию действительности.

Рядом с Кипренским в русском романтизме выступает фигура Александра Орловского. Молодость Александра Осиповича Орловского пришлась на начало XIX в. Вместе со всей Россией он пережил войну 1812 г. В этой романтической атмосфере освободительной борьбы, сражений и подвигов сформировалась живописная манера художника. Военная тематика занимала значительное место в творчестве художника, хотя большие батальные полотна, изображавшие масштабные битвы, атаки и осады, его не слишком занимали и, скорее, были исключением. Его больше привлекали эпизоды военного быта: бивуак, дозор, скачущие кони, что отражало романтически тенденции в живописи.

«Дневником эпохи романтической и увлекательной» назвал картины и рисунки А. О. Орловского историк русской живописи Н. Н. Врангель [28]. Не только картины художников могли показать романтические изменения в искусстве, но и сам их образ жизни явственно показывал это. Так М. Пыляев в своей книге «Замечательные чудаки и оригиналы» [29] рассказывает о нем: «...известный художник Орловский очень часто выходил из дому в наряде лезгинца, с кинжалом и в папахе». Кроме того, Орловского не обошло стороной и модное в то время увлечение масонами. Он был членом масонской ложи "Соединенные друзья" и ложи "Палестина", запрещенных императором Александром I и потому строго законспирированных.

В более поздних произведениях Орловского романтическое влияние значительно ослабло. В его живописи постепенно появлялись черты реализма. Размышления мастера о тяжелом положении народа в России нашли отражение в картинах «Пашущий крестьянин», «Крестьянин на возу», «Двое арестованных крестьян, сопровождаемых конными казаками», «Крестьянская телега».

Орловского справедливо называют основоположником шаржа и политической карикатуры («Французский эмигрант Дю-Селон», 1806 г.; «Ш. Л. Дидро», 1810 г.). Его рисунки изобличали пороки современного общества: жадность, самодовольство и глупость («Неудобство кирасирской формы для толстых», 1816 г.; «Неудобство кирасирской формы для худощавых»; «Высший офицер в треуголке с перьями и орденами на груди», 1818 г.; «Монах, топчущий книгу», 1818 г.; «Шляхтич в полосатом жупане» [30].

Продолжение и список использованных источников и литературы тут: https://vk.com/@-218753927-romantizm-v-zhivopisi-rossii-pervoi-poloviny-xix-v