Биплан, не имевший аналогов. Поликарпов И-190

Самолёты, сконструированные по бипланной схеме, перестали считаться перспективными (по крайней мере, в роли истребителя) во всём мире примерно с середины 1930-х годов. В это время на сцену активно выходили так называемые истребители «новой волны» - монопланы с закрытой кабиной и убирающимся в полёте шасси, хорошей аэродинамикой и двигателями мощность 1000 л.с. и больше. Представители этого поколения истребителей хорошо известны любителям авиации - британские Hawker Hurricane и Supermarine Spitfire (оба впервые взлетели в 1936 году), германский Messerschmitt Bf.109 (1935 год), американский Curtiss P-40 Tomahawk (1938 год), французские Morane-Saulnier M.S.406 и Bloch MB.152 (1935 и 1938 год соответственно). Но была одна страна, в которой не спешили устаревающую концепцию истребителя-биплана списывать со счетов, и подобные самолёты проектировались и производились серийно до самого 1941 года. СССР. Происходило это из-за принятой в то время в советской авиации концепции двух истребителей - «скоростного» моноплана и «манёвренного» биплана, которые должны воевать в одном строю, компенсируя недостатки один другого. Скоростной моноплан должен догонять и отрезать самолёты противника, а манёвренный биплан связывать их ближним боем, так называемой «собачьей свалкой». Концепция была исключительно хороша на бумаге, но реальный боевой опыт Халхин-Гола показал, что «не так сталось, як гадалось». Тем не менее, высокие чины от авиации не спешили прощаться с разработанной ими доктриной, потому технические задания на истребители-бипланы продолжали выдавать и далее. Нужно сказать, что такие «бумажные» концепции, абсолютно непригодные в реальности, были популярны не только в стране советов - в той же Великобритании в предвоенные годы очень популярен был «турельный истребитель», который должен был действовать в одном строю с обычными и уничтожать самолёты противника плотным шквалом огня из пулемётной турели, расположенной за кабиной пилота. В реальности такой истребитель - Bolton-Paul Defiant - оказался перетяжелён, малоподвижен, беззащитен к огню в лоб и практически полностью бесполезен. Но вернёмся к советским бипланам.

И-190 и западные истребители той же эпохи

Накануне Второй Мировой войны в Советском Союзе различными ОКБ проектировалось около двадцати типов одномоторных истребителей. Имелись среди этих разработок и бипланы. Наиболее известны И-207 Боровкова и Флорова, истребитель со складывающимися крыльями «ИС» Шевченко, многоцелевой ОКО-4 Таирова. Продолжал в этот период разработку маневренных бипланов и Николай Николаевич Поликарпов. Проект полутораплана И-153 «Чайка» рассматривался руководством ВВС в последние два месяца 1937 года, решение о его постройке последовало 9 декабря, а менее чем через месяц в КБ Поликарпова поступили новые тактико-технические требования на перспективные боевые самолеты. Среди заказываемых истребителей, бомбардировщиков, разведчиков и штурмовиков значился новый маневренный (т.е. выполненный по бипланной схеме) самолет-истребитель с двигателем воздушного охлаждения. Машина должна была обладать следующими характеристиками: максимальная скорость 550 км/ч, посадочная скорость 90-100 км/ч, дальность 1000 - 1500 км, время подъема на высоту 8000 м - 8 минут, вооружение 4 пулемета ШКАС и 100 кг бомб. Срок предъявления на гос. испытания - сентябрь 1938 года.

После проведения соответствующих расчетов, в КБ Поликарпова подготовили доклад, в котором указывалось, что исходя их из реальных возможностей требования ВВС полностью удовлетворить нельзя. В отношении нового маневренного истребителя при оснащении его двигателем М-88 реальными представлялись достижение максимальной скорости 470 км/ч и дальности 550-600 км. При дальнейшем обсуждении и взаимных уступках заказчика и исполнителя значение максимальной расчетной скорости установили 500 км/ч. Самолет получил обозначение И-190. Следует отметить, что наиболее актуальным считалось создание нового истребителя-моноплана, получившего обозначение И-180. Поэтому в первую очередь принялись за него. Проектирование И-180 началась в конце января 1938-го, и Поликарпова обязали выпустить эту машину в первый полет уже до конца года. Разработка И-190 в этот период почти не продвигалась, да и немудрено - вплоть до мая занимались чертежами ещё на И-153.

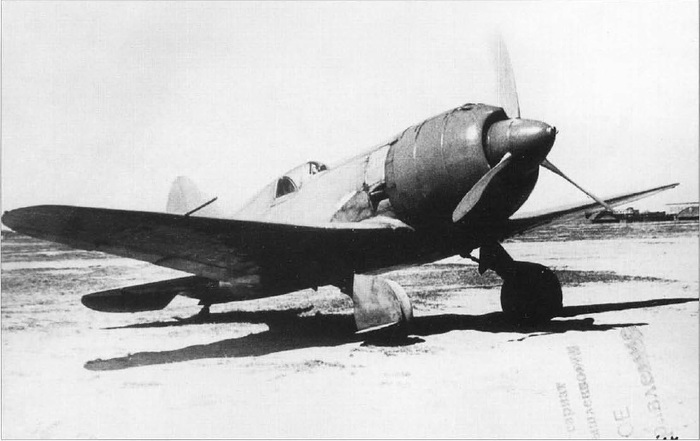

Вплотную к новому биплану приступили уже осенью, именно тогда состоялись две первые макетные комиссии. Следующим этапом стала продувка моделей в аэродинамических трубах ЦАГИ. Конструктивно самолет создавался как дальнейшее развитие «Чайки» И-153, при соблюдении основной его технологии, с использованием многих узлов и технологической оснастки. Все это позволяло быстро внедрить И-190 в серию. Новыми являлись двигатель М-88, обводы, фанерная обшивка крыльев, свободнонесущее горизонтальное оперение и убираемый костыль. В сопроводительной переписке упоминается использование плазово-шаблонного метода при изготовлении И-190. Однако, говорить о плазах и шаблонах имеет смысл лишь в ходе развертывания серии - в истории И-190 такой эпизод отсутствует. Хотя заводской индекс «36» для серии самолет получить успел.

Определенные затруднения возникли на этапе изготовления первого опытного образца. Авиазавод №156, на котором размещался Николай Поликарпов со своим коллективом, был на тот момент перегружен, производственные площади заняты изготовлением самолетов других конструкторов. Понимая, что истребитель-биплан является продуктом скоропортящимся, Поликарпов решил ускорить события и 14 января 1939 года обратился к начальнику 1-го главного управления оборонной промышленности Пастеру с просьбой разрешить постройку И-190 на авиазаводе №1. Дело дошло до наркома авиапромышленности Кагановича и тот лично дал разрешение на постройку двух экземпляров опытных И-190 на заводе «ГАЗ» №1. Состоявшаяся 19 февраля третья макетная комиссия окончательно постановила считать постройку самолета целесообразной. Реально работа над новым истребителем развернулась только весной 1939 года - более чем через год после принятия решения о его создании. Закончили первый экземпляр И-190 в октябре, до последних чисел декабря шла его доводка. Практически сразу после того, как эту машину выкатили из сборочного цеха, заложили второй экземпляр, который предполагалось оснастить двумя турбокомпрессорами типа ТК-1. Первый И-190 оснастили опытным безредукторным двигателем М-88БРЛ и опытным трехлопастным воздушным винтом АВ-2. И мотор и винт имелись пока в единственном числе. Что касается двигателя М-88, то на И-190 его установили даже раньше, чем на И-180 (два первых опытных И-180 летали и разбились с двигателями М-87). История с этими двигателями, весьма затянувшаяся, очевидно и стала той причиной, по которой ни один из вышеупомянутых самолетов не поступил на вооружение ВВС.

Конструктор А.С. Назаров, руководивший опытным конструкторским отделом авиамоторного завода в Запорожье с 1930 года, после приобретения во Франции лицензии на производство двигателя Gnome-Rhone Mistral Major К-14 занимался в течение нескольких лет его освоением и развитием. Первоначальный вариант под обозначением М-85 выпускался серийно и устанавливался на бомбардировщики типа ДБ-3. Затем поэтапно разработали и внедрили в производство М-86 и М-87. На 1938 год был запланирован выпуск нового двигателя М-88 мощностью 1100 л.с., которым и предполагалось оснастить новые истребители. А в 1937 году Назарова и ряд его сотрудников арестовали, что конечно не могло не сказаться на темпе и качестве работ. Какое-то время работа практически не велась. Назначенный главным конструктором С.К. Туманский попытался активизировать деятельность КБ, однако штурмовщина и ускорение работ не смогли дать надежного двигателя. Хотя М-88 и прошел в конце 39-го гос. испытания, в течение всего следующего года ни один специалист, имевший дело с этим мотором, не мог поручиться за его надежность. Двигатель сняли с производства, а осенью 1940-го последовала очередная смена руководства завода и КБ. Руководителем КБ был назначен Е.В. Урмин, которому и удалось довести М-88 в 1941 году, уже в эвакуации, причем со значительным увеличением мощности - до 1375 л.с. - и движок исправно отслужил на бомбардировщиках Ил-4 всю войну. А вот истребители М-88 «утопил» вместе с собой - на сцене появились новые фавориты как среди конструкций, так и среди конструкторов.

Осенью 1939 года М-88 ожидали около десятка конструкторских коллективов, однако, как видно из вышесказанного, так и не дождались. До конца года имели место попытки установить злополучный мотор на новую модификацию ДБ-3 и штурмовик «Ш» конструкции Кочеригина, но пороху хватило лишь на несколько полетов. М-88 капризничал, «гнал стружку», недодавал мощности, отказывал в неподходящий момент. В таких условиях, 23 ноября 1939-го, на Центральный московский аэродром выкатили установленный на лыжи И-190. Самолет доставили на летную станцию за вода №1, где его покрасили светло-серой авиационной краской, отполировали по возможности все поверхности, подвергли тщательному взвешиванию. Взлетный вес со ставил 2290 кг, на 184 кг больше расчетного. В первых числах декабря начали гонять двигатель. 15 декабря 1939 года старший летчик-испытатель Ходынки Александр Жуков начал рулить на новом самолете и даже ухитрился в тот день совершить два небольших подлета. Первый полет Жукова состоялся 30 декабря, летчик ничего необычного в поведении самолета не отмечал. Все последующие подъемы в воздух явились достаточно эпизодичными и сопровождались многочисленными улучшениями конструкции и возней с двигателем. 8 февраля 1940 года к испытаниям И-190 подключился летчик Уляхин, чуть позднее Давыдов. 1 апреля у Давыдова в воздухе не вышла полностью правая стойка шасси, при посадке самолет получил небольшие повреждения.

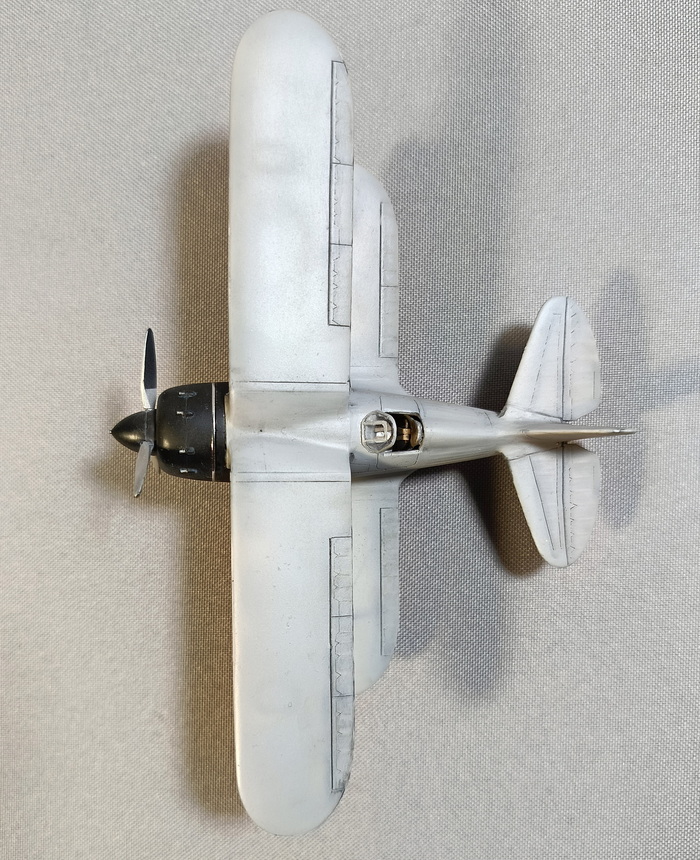

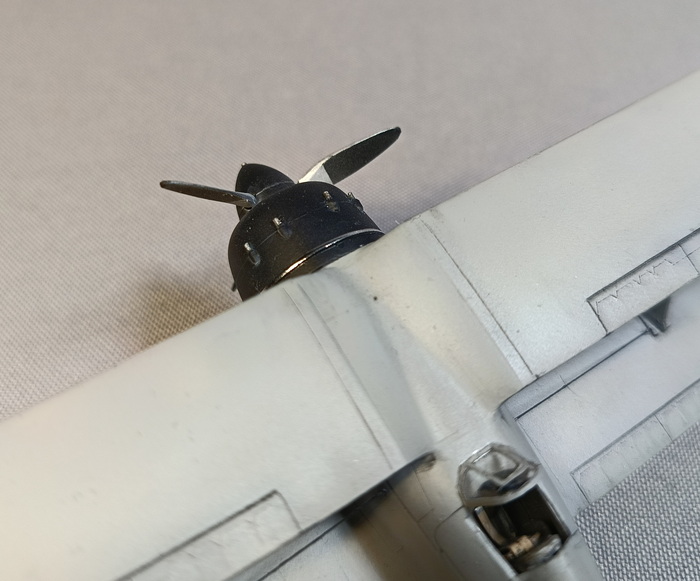

Спустя две недели И-190 отремонтировали и продолжили полеты, которые, будучи засчитаны как заводские испытания, продолжались до 6 июня 1940 года (отмечалась еще одна авария - в полете сорвало часть обшивки верхнего крыла). В процессе ремонта обшивки лакокрасочное покрытие было обновлено, при этом ОЗ в виде звёзд не наносились. За период испытаний oпробовали три типа воздушных винтов. С винтом АВ-2А-2 максимальная скорость у земли составила 375 км/ч, а на высоте 5000 метров 410 км/ч. Полученные данные оценивались как неудовлетворительные, однако желаемые характеристики надеялись получить с новым редукторным двигателем М-88Р. Мотоустановку этого двигателя вместе с новым, удлиненным и переделанным капотом чёрного цвета, в значительной степени позаимствовали у истребителя И-180. В таком виде И-190 выполнил ряд полетов вплоть до наступления нового, 1941 года. Максимально, чего удалось достичь на И-190 до февраля 1941 года, это скорость 488 км/ч на пятикилометровой высоте. Ожидаемую максимальную скорость 500 км/ч так и не достигли, работами по доводке машины занимались эпизодически. Связано последнее было не только со всеобщим угасанием интереса к истребителям бипланной схемы, но и с обстановкой, складывающейся вокруг Николая Поликарпова. Несколько нелепых аварий и катастроф (особенно это касалось истребителя И-180) значительно подорвали интерес к его деятельности со стороны руководящих органов. Новые руководители наркомата авиапромышленности, прежде всего Шахурин с Яковлевым, могли в целях перестраховки и во избежание неприятностей просто притормозить некоторые полеты поликарповских машин. И это ещё ничего, ведь Николай Николаевич ещё с 1929 года имел звание «враг народа» и был досрочно выпущен из тюремного КБ-«шараги» за разработку удачного истребителя И-5, но снять с него обвинения никто и не подумал. А тут новые аварии - возможно акты саботажа от «вредителя-рецидивиста»… Могло закончится ГУЛАГом или «стенкой», как со многими другими в те времена.

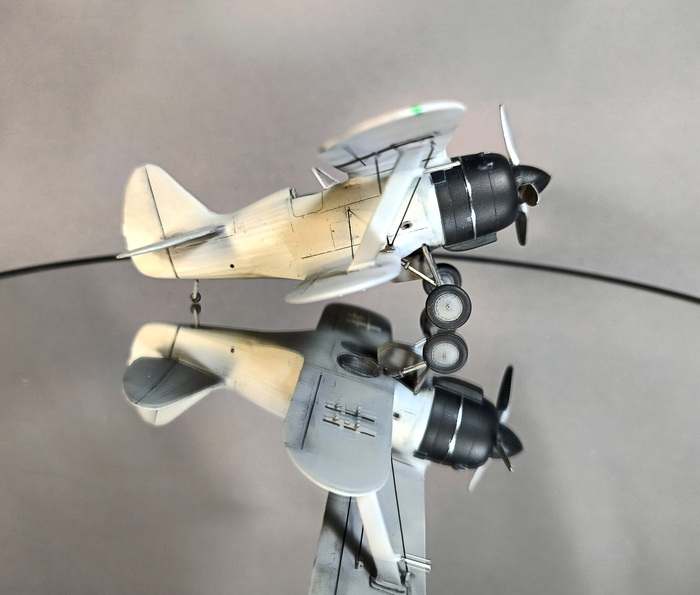

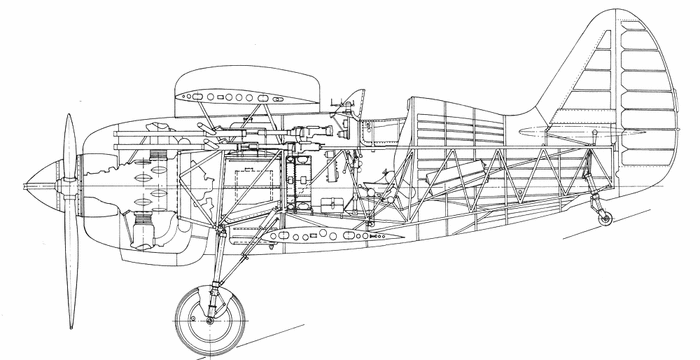

Маневренный истребитель И-190 с двигателем М-88 определялся как модификация истребителя И-153. Предполагалось его применение и в качестве штурмовика, а при использовании подвесных баков - как истребителя сопровождения. Длина самолёта - 6.48 м с безредукторным двигателем, 6.7 м с М-88Р; высота - 3.55 м, размах крыльев - 10.0 м для верхнего и 7.5 для нижнего, площадь крыльев - 24.83 м². Масса пустого самолёта до ремоторизации - 1705 кг, взлётная - 2212 кг; с новым двигателем и капотом масса пустого возросла до 1761 кг, а взлётная до 2290 кг. Конструкция повторяла таковую у И-153, с усилениями в узлах. Фюзеляж - ферма из хромансилевых труб, с дюралюминиевым формообразующим каркасом. Обшивка до кабины пилота из дюралюминиевых листов, далее до хвоста полотно.

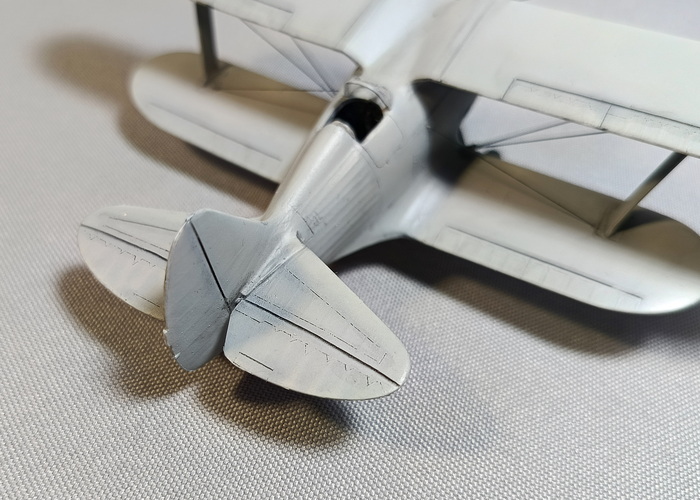

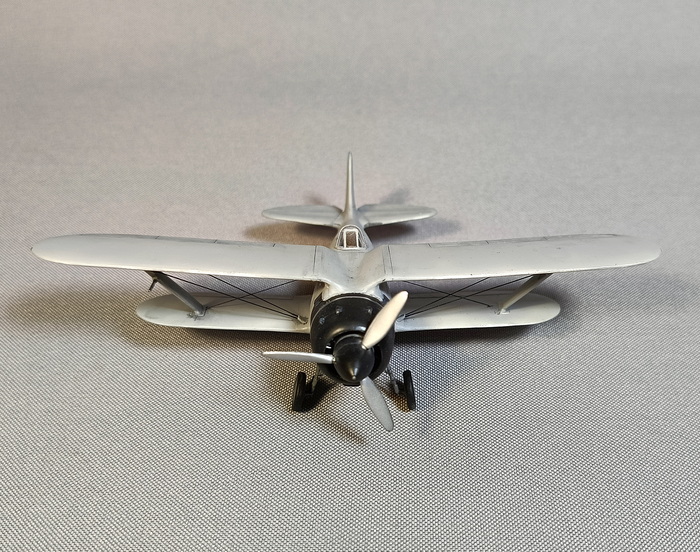

Бипланная коробка крыльев связана I-образными стойками и расчалена четырьмя двойными несущими и двумя двойными поддерживающими расчалками. Верхнее и нижнее крыло снабжены элеронами. Профиль обоих крыльев Clark-YH 10%. Крылья двухлонжеронные, цельнодеревянные, обшиты фанерой толщиной 1.5 мм. Сверху вся поверхность крыльев оклеивалась полотном (маркизетом) на эмалите, после чего покрывалась несколькими слоями аэролака и полировалась. Нагрузка на крыло составляла 89 кг/м². Хотя хвостовое оперение было свободнонесущим, предусматривалась возможность установки расчалок между килем и стабилизатором - для этого имелись соответствующие узлы. Основное шасси, снабженное колесами 700х150 мм практически полностью соответствовало шасси И-153. Хвостовой костыль убираемый, с литым резиновым колесом 150х90 мм.

Двигатель М-88, 14-цилиндровая двухрядная звезда диаметром 1296 мм. Капот двигателя с регулируемой задней щелью - «юбкой», коллектор отработанных газов состоял из двух половин, выхлопные патрубки по одному с каждого борта. На правом борту фюзеляжа за капотом двигателя устанавливался маслорадиатор, там же был выход для охлаждающего воздуха. Сначала на самолёте был установлен безредукторный двигатель М-88БРЛ, с ним истребитель показал максимальную скорость у земли 375 км/ч и 410 км/ч на высоте 5000 м. После установки редукторного двигателя М-88Р уменьшилось лобовое сопротивление за счёт более длинного и обтекаемого капота, максимальная скорость у земли составила 420 км/ч, а на высоте - 488 км/ч. Практическая дальность истребителя составляла 720 км, практический потолок - 12400 м при максимальной скороподъёмности 847 м/мин (14.1 м/с).

Стрелковое вооружение состояло из четырех синхронных пулеметов ШКАС калибра 7.62 мм. В дальнейшем была предусмотрена установка двух синхронных пулеметов УБС калибра 12.7 мм и пары ШКАСов. Пулемёты располагались перед кабиной пилота, а вели огонь через каналы, выведенные под кольцом капота выше двигателя. Максимальная бомбовая нагрузка - 200 кг (две бомбы по 100 кг или четыре по 50 кг). Для подвески бомб под нижним крылом были установлены встроенные бомбодержатели, аналогичные таковым на И-153.

13 февраля 1941-го в ходе выполнения планового облета И-190 произошел отказ двигателя М-88Р. Летчик Уляхин спланировал на Тушинский аэродром, однако в ту зиму лежал очень глубокий снег и машина, поставленная на колеса, при посадке скапотировала. Уляхин не пострадал, но вот самолет получил значительные повреждения. Особого значения событию не придали и скоро о нем забыли. Аварийный И-190 не восстанавливали, второй экземпляр не достроили. На этом история истребителя И-190 завершилась. И-191, как иногда называли второй вариант И-190, оснащённый двумя турбокомпрессорами ТК-1, что предполагало увеличение скорости до 530 км/ч на высоте 10500 м, не был достроен, так как не удалось довести до ума компрессор. Рассматривался вариант самолёта с малогабаритным мотором М-56 конструкции Е.В. Урмина мощностью 850 л.с. (форсированный вариант — 1000 л.с.), весом 450 кг, диаметром всего 1130 мм (М-88 — 684 кг, диаметр 1296 мм). По расчётам характеристики истребителя с М-56 возрастали, но доводка двигателя затянулась до самой войны. В любом случае, если бы любой из этих истребителей был пущен в серию и принят на вооружение, в воздушных боях против германских истребителей они были бы неэффективны и применялись скорее всего в качестве лёгких штурмовиков, как их предок - И-153 «Чайка», самый лучший серийный истребитель-биплан во всём мире. Потому что к 1941 году век бипланов прошёл, и все работы на эту тему не имели практического смысла, пусть даже их плоды и не имели аналогов в мире…

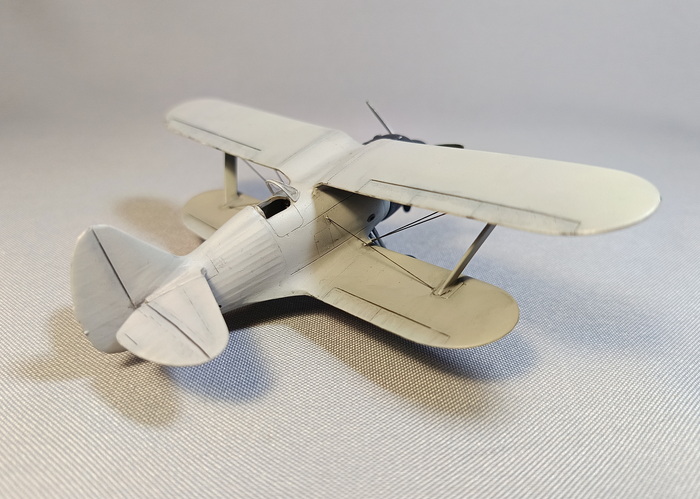

Представлена модель И-190 позднего типа с двигателем М-88Р во время испытательных полётов,аэродром Тушино, СССР, февраль 1941 года. Модель фирмы Amodel, масштаб 1/72.

Обзор набора, а также заметки о сборке и покраске тут:

При написании статьи использованы материалы из источников:

На этом пока всё, в следующем посте поговорим уже советском прототипе складного самолёта! Потому подписывайтесь, а также заходите в мою группу Вконтакте, где можно обсудить лично всякие вопросы и даже заказать изготовление модели (https://vk.com/warminiarts). А сейчас - благодарю за внимание и хорошего времени суток!

Стендовый моделизм

5.8K постов10.2K подписчика

Правила сообщества

0. Как и везде на Пикабу, здесь работают правила в отношении мультиаккаунтов, деструктивного поведения, повторов и неприемлемого контента.

1. Самое главное — добавлять посты исключительно с тематикой моделизма.

2. Запрещено выкладывать разнобойные подборки чужих фото, фотографии моделей без указания авторства (за исключением тега «моё») или необоснованное использование тега «моё».

3. Запрещено добавление видео из ютуб без подробного описания видео. (Примеры хорошего и плохого поста.)

4. Запрещено рекламировать свои сообщества по похожей тематике через посты сообщества. Исключение: авторы-моделисты могут давать ссылки на свои соцсети.

5. Для комментаторов: это сообщество моделистов. Приветствуется обсуждение техник моделизма, технических особенностей моделей и прототипов, приёмов фотографирования моделей, но запрещено обсуждать выбор модели автором, а также неконструктивные реплики о компьютерных играх и опознавательных знаках.

6. Запрещено добавлять посты, ухудшающие атмосферу сообщества.

7. Администрация (и модераторы) в праве удалять посты и блокировать пользователей без предупреждений, возможно, по иным, ещё не указанным в правилах причинам. По всем вопросам можете позвать () в комментариях, либо по почте 333almaz@gmail.com

8. Предусмотрено три вида наказаний: предупреждение в комментариях (2, 3), бан на неделю (4, 5 и 6) и перманентный бан (систематические нарушения).