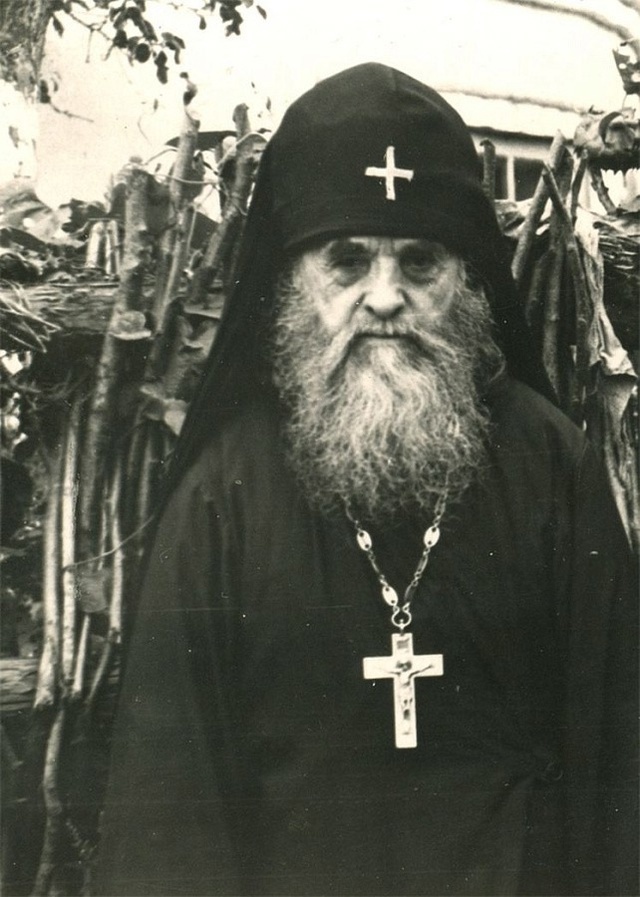

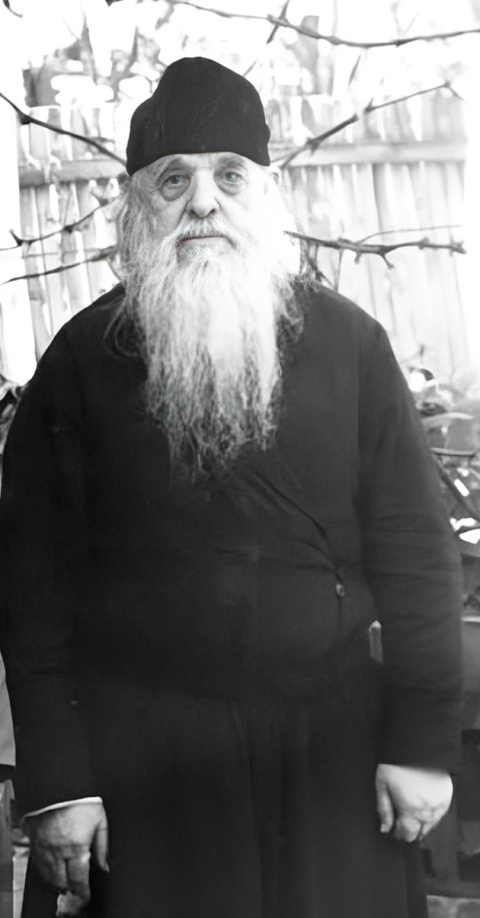

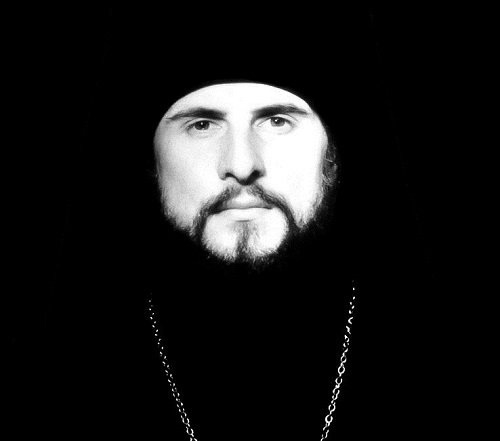

Схиархимандрит Серафим (6)

Если человек пребудет в послушании, то Бог все устроит Сам, хотя бы и не так, как тот предполагал. А у самовольника конец его дел и жизни обязательно будет худым. То, что он делает без послушания, не принесет ему пользы, и часто своими глазами он будет видеть неожиданное разрушение своих многолетних трудов. За доверие к старцу Господь дает наставнику особое дерзновение в молитве о его духовном чаде. Можно сказать, что в таком случае Господь Сам помогает старцу руководить учеником. Отец Серафим рассказывал, что бывали случаи, когда он благословлял или советовал вопрошающему то, о чем не думал, и собственный ответ был неожиданным для него самого; он говорил, что Господь в таком случае открывал ему, что сказать, по вере человека.

Если же духовное чадо одно говорит, другое скрывает, спрашивает без решимости исполнить, уговаривает старца, как бы подсказывает ему собственное решение, то старец чувствует перед собой какую-то непробиваемую стену. Тогда может последовать и наказание за лицемерие и лукавство – неверный ответ старца.

Отец Серафим говорил, что разговор с непослушным человеком очень утомляет, и потому советовал при малейшем возражении прекращать такую беседу словами: «Поступай как знаешь». Старец считал, что вопрос должен быть кратким и ясным. Чем он более краток, тем более старец чувствует в своей душе ответ. На исповеди отец Серафим также не любил многословия. «Надо каяться, а не автобиографию рассказывать», – говорил он. Плотские грехи должны быть исповеданы один раз, а затем человек должен постараться позабыть подробности этих грехов и только иметь чувство покаяния. Один монах с негодованием рассказывал ему, что видел в автобусе полураздетую женщину, а отец Серафим спросил: «Ты до сих пор это помнишь?». Он говорил, что разговоры на эти темы никого не «оцеломудрят», а только оставят в душе какой-то смрад, как запах от гнили.

Монахи-пустынники, которые руководствовались отцом Серафимом, отличались даже внешне: каким-то спокойствием, скромностью и смирением, что можно назвать «монашеским благородством». И что еще отличало их – они старались быть незаметными. Напротив, те, кто не был в послушании, отличались или резкостью слов, категоричностью суждений, или, напротив, внешним, подчеркнутым смирением. Они могли кланяться при встрече с мирянами до земли, целовать у них руки, называть себя последними грешниками, хотя их об этом никто не спрашивал. В этих людях было какое-то внутреннее противоречие, какое-то скрытое беспокойство.

Отец Серафим считал, что монашество в миру требует даже большего послушания, чем в обычной монастырской жизни. Монах в миру как бы босыми ногами проходит через поле, усеянное иглами и колючками, а послушание, как кожаная обувь, помогает ему благополучно пройти этот путь, иначе он уже через несколько шагов изранит свои ноги.

Для монаха послушание – это как бы восьмое таинство. Слова 90-го псалма: «Ибо ангелам Своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих» – прежде всего относятся к послушанию, которое, как крылья ангелов, защищает душу. Если послушник в чем-нибудь согрешит, то по молитвам старца его духовные раны заживают быстро. Если даже он падет, то старец, как самарянин в евангельской притче, подымет его и возьмет на свои руки. Но истинное послушание не падает.

Старец говорил, что один из признаков послушания – это сердечная радость, всегда сопутствующая ему. Послушник носит в своем сердце духовную радость, даже когда кается в грехах.

Второе свойство или дар послушания – это умиротворение помыслов. Послушник ни о чем не тревожится: он вручил себя промыслу Божию через старца, старец принимает решения за него, поэтому у послушника нет противостояния мыслей, постоянного колебания ума сомнениями и помыслами – все решает старец. Он не только отвечает на вопросы ученика, но еще до вопроса говорит то, что тому нужно. Если человек сам определяет, что делать, то решение бывает правильным или неправильным – за ним следует или успех, или неудача. При успехе, даже в добром деле, человек не может освободиться от чувства тонкой гордости и тщеславия: как правильно он решил, как хорошо он сделал. Если же дело разрушилось, то он испытывает досаду и раздражение. И в одном и в другом случае самовольник не найдет духовного мира.

Послушник же все доброе приписывает молитвам своего старца, поэтому он свободен от самомнения – этой змеи, скрывающейся в глубине души. А если будет видимая неудача, то скажет: «Такова воля Божия. Значит, это лучше для меня», – и опять остается спокойным. Но неудачи в послушании вообще не бывает. Послушание похоже на треножник: как ни брось его, один конец все-таки будет смотреть вверх, этот конец – смирение.

Продолжение следует…