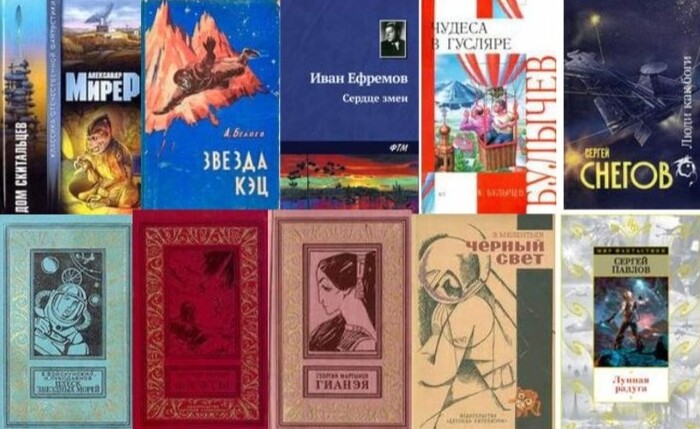

Десять лучших произведений советских писателей про космос

И не принадлежащих перу братьев Стругацких.

Иван Ефремов.”Сердце Змеи”. Рассказ. Почему? Потому, что про первый контакт без слез и соплей, с открытым концом и с правильным этическим подходом. Красивый. Честный. Слегка наивный. Очень ефремовский.

Сергей Павлов “Лунная радуга”. Пожалуй единственное реалистичное и жесткое повествование о том, что может принести нам изучение иных миров. И чем будут расплачиваться первопроходцы. Говорят, космонавты, читая Павлова, удивлялись степени детализации и правдоподобности описаний. Словно он сам летал.

Александр Мирер “Дом скитальцев”, “Главный полдень”. Дилогия о вторжении на землю высокоразвитой цивилизации, научившейся подселять свое сознание в тела других существ и теперь распространяющейся по космосу со скоростью и эффективностью раковой опухоли. Советские школьники останавливают вторжение. Обе книги написаны очень реалистично для того времени. И совсем не по детски.

Евгений Войскунский, Исай Лукодьянов “Плеск звездных морей”. Роман. Почему? Потому, что можно написать шикарный открытый мир, полный неизведанных мест и сделать реального героя, которому, несмотря на все соблазны вселенной, больше подходит выбор остаться дома. И этому выбору веришь.

Сергей Снегов “Люди как боги”. Трилогия. Первая, как мне помнится, и единственная приличная советская космическая опера. С огромным размахом. События галактического масштаба, звездные войны, боевые корабли, уничтожающие целые планеты, даже нечто очень похожее на Звезду Смерти из известной киноэпопеи уже было там. И все это читается на одном дыхании.

Георгий Мартынов “Гианэя”. Роман. Почему? Потому, что тоже про первый контакт и про любовь, про разницу культур, и тоже про первый контакт. И еще потому, что эта книга написана очень по доброму.

Александр Казанцев “Фаэты” (“Гибель Фаэны”). Настоящая эпопея, начинающаяся в незапамятные времена и заканчивающаяся нашим будущим. Роман связывает погибшую планету Фаэну, ставшую поясом астероидов и земную цивилизацию.

Виталий Мелентьев. “Черный свет”. Повесть. Детская недетская книжка про ребят, которые находят в лесу инопланетный звездолет, а в нем очень серьезная история его экипажа. Непростая. Печальная. Даже жуткая по своему.

Кир Булычев “Чудеса в Гусляре”. У Булычева много чего можно выделить. Ту же “Алису”. Но я о чудесах. Потому, что среди серой советской действительности, производственных новостей по ящику “Гусляр” был просто фейерверком насмешек, выходов за рамки разрешенного, оставаясь в них. И просто забавным чтивом про город, который слишком полюбился космическим пришельцам.

Александр Беляев. “Звезда КЭЦ”. Может, это не самое лучшее произведение Беляева, но это самое космическое. И картина будущего, нереальная и, неправдоподобная с физической точки зрения, все равно потрясает своим величием. Да и любой подобный рейтинг без Беляева будет неполон.

P.S. Я знаю, что вы скажете, что без такой рейтинг Стругацких это … ну как плов без мяса. Поэтому я бы, конечно, включил сюда “Страну багровых туч” и “Стажеров”, но что убрать тогда не знаю …

© Юрий Супоницкий

#Книги_без_наркоза