Мюллер-Тургау: виноград, который многих спас, но уважения не получил

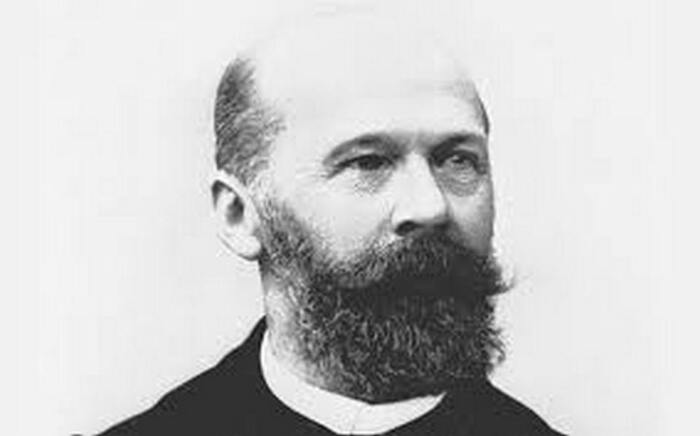

Герман Мюллер родился 21 октября 1850 года в швейцарском кантоне Тургау, в деревне Тэгервилен близ Боденского озера. Он получил образование в университетах Цюриха и Вюрцбурга, где изучал ботанику и физиологию растений. Его учителем был профессор Юлиус Сакс, один из основателей этих наук. Уже в годы учёбы Мюллер проявлял интерес к применению экспериментальных методов в сельском хозяйстве, особенно к систематическому изучению роста и цветения виноградной лозы.

Во второй половине XIX века североевропейское виноградарство переживало серьёзные трудности. Климатические условия Германии, Швейцарии и Австрии были нестабильными: короткое лето и частые дожди мешали полноценному созреванию поздних сортов. Отдельно стояла проблема филлоксеры — насекомого-паразита, завезённого из Северной Америки, которое уничтожило значительную часть европейских виноградников. Помимо неё, виноград страдал от милдью и оидиума, что делало получение урожая от лозы в северных регионах совершенно непредсказуемым.

Мюллер поставил перед собой практическую задачу: создать сорт, который способен давать стабильный урожай даже в прохладных условиях. Он должен был созревать раньше Рислинга и сохранять характерный аромат. С 1876 года он работал в Гайзенхаймском институте в Германии, где занимался исследованием сортов и экспериментальной селекцией. В 1882 году им было выполнено контролируемое скрещивание, которое вошло в историю под названием Riesling × Silvaner № 1. В записях ученого именно эти два сорта фигурировали как родители нового гибрида, однако позднее, уже в конце XX века, генетический анализ показал, что где-то что-то пошло не так и реальным вторым родителем был не Сильванер, а Мадлен Руаяль — раннеспелый французский сорт.

История создания сорта хорошо задокументирована. Испытания гибридов в Гайзенхайме продолжались до 1890 года. В 1891 году 150 черенков были переданы в Швейцарию, где из них выделили перспективный клон под номером 58. В 1908 году 22 000 привитых лоз распространили по винодельческим регионам Швейцарии и соседних стран. В 1913 году Мюллер-Тургау вернулся в Германию через агронома Августа Дерна.

Новый сорт быстро получил признание. Он отличался ранним созреванием, устойчивостью к неблагоприятным условиям и весьма высокой урожайностью. Эти качества сделали его особенно ценным для северных регионов, где поздние сорта не всегда достигали технологической спелости. К 1930-м годам площади под Мюллером-Тургау значительно выросли в Германии, Австрии, Чехии, Швейцарии и Люксембурге. В 1950-е и 1960-е годы площади сорта только в Германии достигли более 20 000 гектаров, и Мюллер-Тургау стал основой для многочисленных полусладких вин, которые мы сейчас, иногда, пренебрежительно называем "молоками" (от популярного вина Либфраумильх, "Молока Богородицы").

Именно в этот период начала формироваться его противоречивая репутация. С одной стороны, сорт обеспечивал экономическую стабильность: он был неприхотлив, урожайность достигала 120–150 центнеров с гектара, и виноделы могли предсказуемо планировать объёмы производства. С другой стороны, высокая продуктивность приводила к низкой концентрации ароматических веществ в ягодах. Вина, произведённые без контроля урожайности, становились бледными в аромате и пустыми во вкусе, полностью лишёнными самой минимальной индивидуальности. Удешевление технологии, использование остаточного сахара и выпуск больших партий под общими марками закрепили за сортом репутацию «дешевого виноматериала для массового сегмента».

В 1970-е годы доля Мюллера-Тургау в немецком виноградарстве достигала 30% от всех белых сортов. Однако уже к концу десятилетия началось постепенное снижение интереса. Рынок сместился в сторону более выразительных вин и с конца 1980-х сорт начали активно заменять Рислингом и Пино Бланом.

Тем не менее современные эксперименты показывают, что при низких урожаях и подходящих условиях Мюллер-Тургау вполне способен давать качественные вина. В прохладных регионах, особенно в долине Валь-Изарко (Южный Тироль), сортовые вина демонстрируют свежий аромат и вполне насыщенный вкус. Известные производители Tiefenbrunner, Köfererhof и Abbazia di Novacella показывают, что сорт может быть основой вин довольно высокого уровня - их образцы отличаются свежей кислотностью, чистотой и полной цветочной ароматикой.

На сегодня Мюллер-Тургау остаётся значимым сортом в Центральной Европе. В Германии под ним около 10 500 гектаров, в Австрии примерно 1 200 гектаров, в Италии около 1 600, в Чехии свыше 1 200, в Швейцарии порядка 400 и в Люксембурге около 250 гектаров. Кроме того, его выращивают в Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Японии, где он используется в производстве лёгких белых вин местного рынка.

Сорт сыграл заметную роль и в последующей селекции. На его основе были получены новые гибриды, среди которых Bacchus, Faberrebe, Ortega и Optima. Все они унаследовали от Мюллера-Тургау раннеспелость и мягкий ароматический профиль. Через сорт Optima Мюллер-Тургау стал косвенным предком достаточно востребованного гибрида Orion.

Герман Мюллер умер в 1927 году в Цюрихе.