Дети и болезни. Истории из жизни частного детского сада.

Сегодняшний рассказ о живой теме - про болезни наших воспитанников.

Когда ребёнка приводят в частной сад, родители надеются, что ребёнок попал в ребенкин рай - без печалей, болезней и тревог.

Мы бы тоже так хотели думать, однако дети у нас всё же болеют, получают травмы и дерутся друг с другом. Как бы не хотелось участникам процесса безмятежной жизни - нет, не всегда получается.

Лето в работе нашего (может, у всех так) садика - всегда напряженное время в плане болячек, напомню, это юг, Краснодар:

- жара, а значит продукты быстро портятся - опасность пищевых отравлений;

- поездки с родителями на море и соответственно привезённые с моря болячки, типа ротавируса;

- кормление детей дома ранними арбузами, виноградом и прочими фруктами, особенно любят недавние переселенцы, офигевающие от местного изобилия;

- поедание варёной кукурузы в немерянных количествах;

- приезд в семьи гостей из других регионов со своими болячками и готово - дети цепляют что-нибудь новенькое;

- перекармливание детей приехавшими в отпуск бабушками на радостях от встречи;

- пикники-шашлыки-осетринка на костре-и прочие жирности в питании ребёнка.

Как правило, в итоге дети болеют всяко-разно и в садик не ходят.

Честно скажу, все три месяца лета непрерывно боишься вышеперечисленного.

В августе добавляется цветение амброзии - аллергия.

В сентябре начинается школа и дети цепляют болячки от старших братьев-сестёр и приносят в садик. Если в школах идёт эпидемия, наши дети тоже болеют.

Но это уже известные факторы и их можно предусмотреть и приготовиться к ним. Я расскажу о тех эпизодах, которые были полной неожиданностью для нашего садика.

Самый первый за лето и самый печальный случай - это случай менингита у нашей воспитанницы. В одну субботу июня вечером - звонок от папы девочки с известием об обращении в инфекционку. Дальше маты, проклятья, угрозы закрыть и прочие эмоциональные слова. Я сама позеленела от ужаса, ещё и начиталась в интернетах о последствиях, в итоге следующие четыре ночи почти не спала! В воскресенье вызвала помощницу, выдраили садик от потолка до пола. Вы не подумайте, так то у нас чисто и кварцевание и все прочие генуборки. Но тут же такой диагноз!

Что же в итоге? Дезобработка всего помещения за 14 тыс (отдел чего-то там городской СЭС), акты и протоколы с отбором проб, смывов и анализов из попы в том числе у меня лично, на лапу проверяющим, 21 день карантина, ребёнок выбыл из строя надолго (прошло четыре месяца, пока не возвращаются), удар по репутации, затраты на огромное количество одноразовых стаканов и бутилированной воды, влажных салфеток и одноразовых полотенец; ковры, паласы, занавески, жалюзи, мягкие игрушки и вообще любые ткани - долой. Не садик, а лагерь строгого режима.

Хотя, если совсем в сухом остатке, то у ребёнка была какая-то облегчённая форма и последствий никаких - приезжала мама и сама всё рассказала из первых уст. Что про репутацию - так у каждого из трёх муниципальных садиков в округе были случаи менингита одновременно с нами. Третье - никто у нас больше не заболел, хотя больную девочку забирали в тот вечер в одной машине вместе с девочкой-соседкой. И последнее - по результатам проверки все чисто. Но нервов я истратила знатно! Первый раз же!

Второй непредвиденный случай. Ходит к нам мальчик, внук моей давней-давней знакомой. Ребёнок крайне нервный, при расставании с мамой по утрам орёт, как иерихонская труба, бьют маму и всех окружающих, валяется в истерике и швыряется предметами. Ну, видели мы таких, воспитываем. И вот случился крайне нервный день. То ли вспышки на солнце, то ли полнолуние, то ли жара придавила - но все вокруг были какие-то возбужденные. Я сидела в своём кабинете на третьем этаже и слышу, что внизу, на прогулочной площадке, какие то громкие возгласы и движуха. Спустилась я вниз и вижу, что сидят воспитатель и нянька совершенно белые от ужаса и держат на руках этого пацана. По их словам, у него приключился судорожный приступ, типа вытянулся весь, как деревяшка. Но когда я пришла, он уже был в норме и стоял на своих ногах. Вызвонили бабушку, она прилетела, мигом забрала его и у них дома у парня случился ещё один приступ. В этот же день его отвезли в больницу и положили на обследование. Через две недели ребёнок вернулся. В заключении ничего страшного, диагнозов никаких нет, парень так же истерит и орет, но в целом все в пределах нормы.

Наша доктор по этому случаю прочитала персоналу лекцию на тему эпилептических приступов - что делать и за что хвататься. Но перетрухнули мои тётки конкретно, да и я тоже.

И третий случай. С 1 июля мы переехали из маленького филиала на 10 человек в большой на 30 детей. Поэтому июль был полон обустройством на новом месте, налаживаниям всяческих процессов и делёжкой мебели и оборудования, благо оба наши помещения находятся совсем рядом - метрах в 300 друг от друга. На прогулочной площадке нового филиала тоже всё было в процессе - загородки, качели, лазилки и прочие причиндалы.

И вот в один вечер проходит у меня звонок воспитателя из филиала. И сбросила. Следом звонит папа нашего воспитанника и начинает орать просто матом! Я беру руки в ноги и бегу на место событий. Оказалось, что этот мальчик ухитрился приподнять неподъёмный уличный столик, сваренный из труб и тяжёлый, как чугунный мост, и ударить себя по пальцу ноги (второй от мизинца). Все это случилось аккурат перед приходом родителей этого мальчика. Кровища, вопли, рёв раненого бизона, родители в ужасе увозят мальчика в туман!

Воспитатель вся зелёная, говорит, что она вообще-то крови боится и сама чуть не в обмороке. Собрали окровавленные бинты, замели следы. Через три часа папа перезвонил и извинился за бурные эмоции, я тоже извинилась за всё и вся, пообещала приварить штыри к ножкам и загнать в землю намертво (так мы и сделали), всё, что смогли приколотили, приварили, отгородили или убрали с глаз долой. Через неделю мальчик пришёл обратно в сад, ноготь на пальце слез, через месяц родители уже шутили на эту тему.

Вот же как бывает, никому и в голову не могло придти, что ребёнок сможет приподнять столик, который взрослые вдвоём переносили, который стоял в садике уже четыре года и никаких подозрений не вызывал. Но вот случилось!

По моему мнению, все эти синяки, шишки и ссадины - это набирание ребёнком житейского опыта. Как бы не хотели родители оградить своё дитя от такого рода опыта, как бы не хотели всё оббить войлоком (пожелание к садику от одного папочки) - увы, без такого рода знаний нет жизни. Практически все родители это понимают и относятся спокойно. Упала у нас с год назад девочка с машинки-каталки лицом вперёд и разбила подбородок. Мы в панике вызвали маму и настойчиво советовали поехать в травмпункт зашить рану. Наутро девочка с пластырем на подбородке и без всяких швов пришла в садик. И ничего, все зажило и так.

Я не буду говорить, как это сейчас модно: "Берегите себя". Как это сделать? Не знаю. От заклинаний ничего не изменится.

Но я знаю одну хорошую русскую пословицу: "Знал бы где упасть, соломки подстелил бы".

Индустрия трейлеров: кто и как создаёт рекламные ролики фильмов.

Трейлеры появились из-за необходимости в продвижении кино, но за более чем столетнюю историю эволюционировали из простой рекламы в отдельный вид искусства. Сейчас по популярности они не уступают самим фильмам: у них есть собственные даты премьер, их обсуждают в блогах и покадрово анализируют. По количеству зрителей трейлеры также не уступают кино: так, трейлер к «Капитану Марвел» только за первые сутки собрало 109 миллионов просмотров.

Сам процесс производства трейлеров – серьёзная работа, которой занимается не съёмочная группа фильма, а специализирующиеся на кинорекламе компании.

Трейлеры в киноиндустрии появились не сразу: первое время создатели фильмов и владельцы театров обходились рекламными брошюрами. Идея использовать видео для продвижения будущих фильмов начала развиваться только в 1913 году.

Первым включить рекламу в показы додумался шоу-продюсер и по совместительству менеджер одного из нью-йоркских кинотеатров Нилс Гранлунд. В ноябре 1913 года он создал короткий промо-ролик для бродвейского мюзикла «Удовольствие» (The Pleasure Seekers): в видео вошли кадры с репетиций постановки и титры с информацией о премьере.

Показывали трейлер в промежутках между фильмами, что было отличным коммерческим решением для той эпохи: в начале 1910-х в кинотеатрах в среднем работало по одному экрану, на котором беспрерывно крутились закупленные владельцами фильмы. При этом зрители приобретали не билет на конкретный показ, а просто оплачивали вход в кинозал и могли сидеть там сколько захотят. Таким образом, хотя бы раз в промежутке между фильмами они видели рекламу.

После успеха своего первого трейлера Нилс Гранлунд создал ещё много промо к фильмам, в том числе к некоторым работам Чарли Чаплина.

Гранлунд — не единственный работник индустрии, который догадался, что экраны кинотеатров можно использовать как площадку для размещения рекламы будущих проектов: на месяц позже него это сделал режиссёр и продюсер Уильям Николас Селиг. В своём многосерийном фильме «Приключения Кейтлин» (The Adventures of Kathlyn) он использовал приём интригующего финала: каждый эпизод заканчивался на «самом интересном месте», что вызывало у зрителя желание вернуться в кинотеатр и посмотреть следующую серию.

Активное использование трейлеров началось только в 1916 году, к этому времени их самостоятельно делали уже все студии. На создание одного видео отводился небольшой бюджет, а состояли первые трейлеры из небольшой нарезки кадров, по которой можно было понять только жанр фильма и узнать, какие актёры в нём снимаются.

Первое изменение в трейлерах наступило в 1927 году одновременно с изобретением звукового кино: впервые голосовое и музыкальное сопровождения появились в трейлере к фильму «Певец джаза». Он был новаторским не только благодаря звуку: в ролике, который длится целых семь минут, с экрана к зрителю лично обращался конферансье. Также в трейлере показали целые сцены из фильма.

Популярность фильмов и, соответственно, трейлеров к ним не могла пройти мимо предприимчивых бизнесменов. Поставить производство промороликов на поток первым решил Херман Робинс: в 1919 году он основал фирму The National Screen Service (NSS), которая не только снимала трейлеры, но также создавала постеры к фильмам и, главное, занималась их распространением по кинотеатрам в Америке и по всему миру.

NSS быстро монополизировала рынок по производству трейлеров: сначала неофициально, а в уже 40-е годы закрепила своё превосходство на бумаге, заключив контракты со всеми ведущими студиями, производящими кино. При этом трейлеры специалисты NSS делали шаблонно: экранный текст со слоганами («Вы такого никогда не видели», «Сенсационно! Невероятно!»), закадровый голос, объясняющий некоторые детали сюжета, музыка для создания нужного настроения и быстрая нарезка кадров, с включением пары сцен с короткими репликами.

Также в трейлерах NSS часто звучали какие-то заманивающие обещания: например, промо к фильму «Невеста Франкенштейна» заканчивается фразой «Монстр говорит», при этом само действие не показано.

Своё видение трейлеров в то время активно продвигали режиссёры авторского кино, и первым среди них был Альфред Хичкок. Для рекламы своего фильма «Психо» он снял шестиминутный ролик, в котором провёл для зрителей экскурсию по локациям хоррора.

Промо к фильму 1975 года «Челюсти» произвело революцию во всей индустрии трейлеров. Трёхминутный ролик к этому хоррору Стивена Спилберга представлял собой маленькую версию фильма, по которой зритель сразу мог понять, что его ждёт в кинотеатре.

На рекламную кампанию «Челюстей» потратили огромную по меркам того времени сумму (какую, точно не уточняется), большую часть которой направили именно на создание трейлера и его размещение в кинотеатрах и в телеэфире. Впоследствии фильм стал хитом в прокате, а большие бюджеты на продвижение — стандартом голливудских блокбастеров.

В 1999 году, когда студия Lucasfilm выпустила трейлер к «Скрытой угрозе», многие фанаты «Звёздных войн» покупали билеты на не интересующие их фильмы, только чтобы увидеть ролик. Таким образом они сделали большую кассу, например, драме «Знакомьтесь, Джо Блэк»: по словам сотрудников кинотеатров, залы на сеансы с фильмом всегда были заполнены, при этом большая часть зрителей выходила оттуда сразу после окончания блока с трейлерами.

Более того, трейлер к «Скрытой угрозе» кто-то из фанатов записал на камеру и слил в интернет. Lucasfilm этот факт возмутил, и студия решила выложить трейлер в сеть самостоятельно и в хорошем качестве. В итоге, фанаты массово бросились его скачивать (450 пользователей в секунду) — сервер сразу же упал.

В XXI веке трейлеры сначала догнали фильмы по популярности, а потом даже опередили их: в 2017 году количество зрителей, посетивших кинотеатры, было наименьшим за последние 25 лет, в то же время число просмотров трейлеров к блокбастерам растёт раз за разом и исчисляется миллионами.

Сама по себе индустрия по производству трейлеров для кино превратилась в большой и активный рынок, в котором действует жёсткая конкуренция. Сейчас созданием роликов занимаются десятки компаний, а чтобы оставаться в топе, им нужно создавать запоминающиеся видео, отвечающие запросам целевой аудитории и студии, которой принадлежит фильм.

Последнее особенно важно, так как крупные кинопроизводители вроде Warner Bros., Paramount или Disney сейчас заказывают изготовление трейлеров для одного кино сразу у нескольких фирм. Таким способом они собирают все возможные креативные идеи и выбирают из них лучшую. Деньги получают все (правда, в разном размере), но вот плюс в рейтинг идёт только компании, с которой в итоге заключили контракт.

Производство трейлера — серьёзная работа большой творческой группы: над одним проектом трудится целая команда из 10-15 человек, в том числе монтажёр, графический дизайнер, режиссёр, сценарист, композитор, маркетолог.

При этом непосредственные участники съёмок фильма к трейлеру не имеют никакого отношения, за редким исключением. Некоторые знаменитые режиссёры, впрочем, любят принимать участие в обсуждениях промо-роликов: например, Дэвид Финчер и Кристофер Нолан.

Создание трейлера начинается на первых этапах съёмки фильма, поэтому работать приходится с сырым набором кадров, на которых видны участки зелёного экрана и слышны комментарии режиссёра.

Более того, часть материала, которую получает на руки команда, производящая трейлер, может не попасть в финальный монтаж киноленты. Из-за этого часто бывает, что фильм и промо к нему заметно отличаются внешне.

Создателям трейлеров также всегда нужно помнить о спойлерах. Особенно сложно приходится во время работы над промо для фильмов, входящих в какую-нибудь киновселенную. В таких случаях между компанией, производящей трейлер, и киностудией заключается соглашение, в котором указано, что показывать ни в коем случаем нельзя, а что, наоборот, нужно вставить обязательно.

Готовый трейлер первым делом отправляется киностудии, которая составляет список своих замечаний и отправляет промо на доработку. Этот процесс может повторяться до нескольких сотен раз, пока заказчик не останется полностью доволен. Самое смешное, что иногда, после всех переделок, студии понимают, что первый вариант был лучшим и выбирают его.

Качество разных версий трейлера проверяется при помощи двухступенчатого сбора общественного мнения. Сначала трейлер заливается на специальный портал, в котором участники проверки просто должны сказать нравится им видео или нет. Второй этап — показ трейлера специально отобранной фокус-группе, в которую входит от пяти до 20 человек. От них требуют уже более серьёзного и детального анализа.

Перед выходом на экран трейлерам нужно также пройти цензуру и получить возрастной рейтинг, который не обязан совпадать с тем, который выдадут фильму. Очевидно, чем ниже ограничение по возрасту, тем больше зрителей смогут увидеть промо, поэтому его создатели идут на разные хитрости, например, используют затемняющий фильтр, превращающий кровь на экране в грязь.

Создание трейлера — долгий процесс, при этом киностудии необходимо, чтобы зритель помнил о том, что работа над фильмом ведётся и ждал его. Для этого существуют трейлеры к трейлерам — тизеры, короткие видео, дающие зрителю понять настроение будущего фильма, не раскрывая никаких сюжетных деталей.

https://dtf.ru/cinema/27579-industriya-treylerov-kto-i-kak-s...

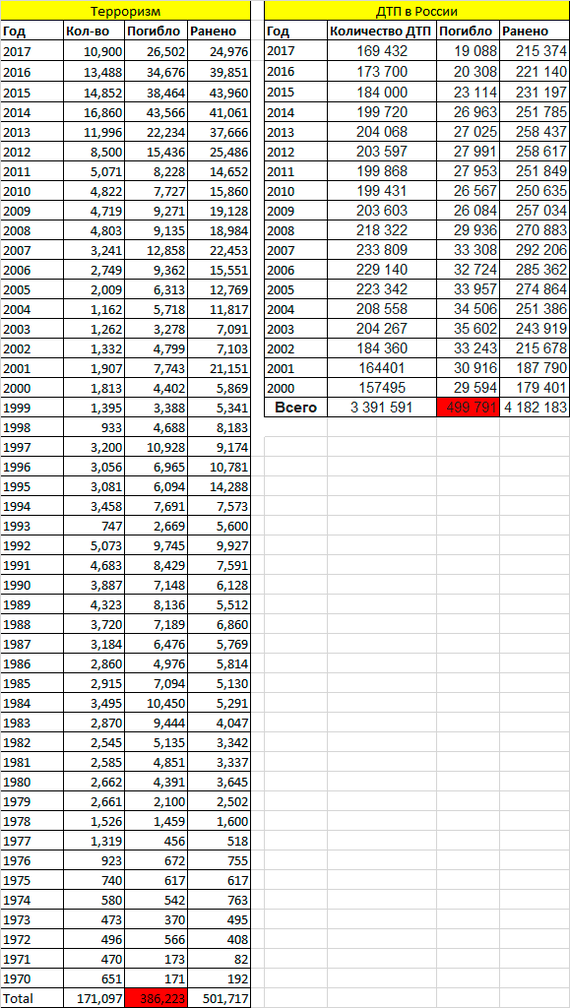

Терроризм против ДТП

Есть такая организация National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, которая собирает на своем сайте http://www.start.umd.edu/gtd/ статистику по всем террористическим атакам начиная с 1970 года. Так вот, если сравнить эту статистику со статистикой ГИБДД, то получается, что только в России за последние 17 лет в ДТП погибло больше, чем во всем мире от рук террористов за последние 47 лет.

Также на сайте вы можете скачать архив с статистикой по всем террористическим актам.

Источники:

https://en.wikipedia.org/wiki/Number_of_terrorist_incidents_...