Часть 3.

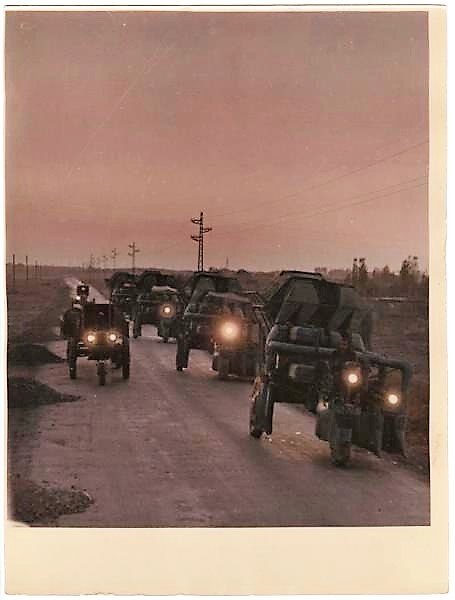

Дивизия шла по Германии. Безмолвные города. Брошенные хутора. Безлюдье… <...>

Однажды вечером оперативная группа штаба дивизии остановилась на ночлег в бывшей помещичьей усадьбе. Было приказано произвести осмотр домов, прилегающих к ней.

Всюду пустынно. Раскрытые двери, брошенное впопыхах добро. Но что это? Дверь в полуподвальное помещение закрыта. Стучим. Молчание. Разведчик Воробьев светит фонариком, говорит нарочито громко, показывая на многочисленные свежие следы у дверей:

— Наверное, товарищ лейтенант, там никого нет. Надо идти дальше.

А сам ни с места. Прислушивается.

Не ошибся Воробьев. Двери с грохотом отворились. Мы схватились за оружие. Но поздно…

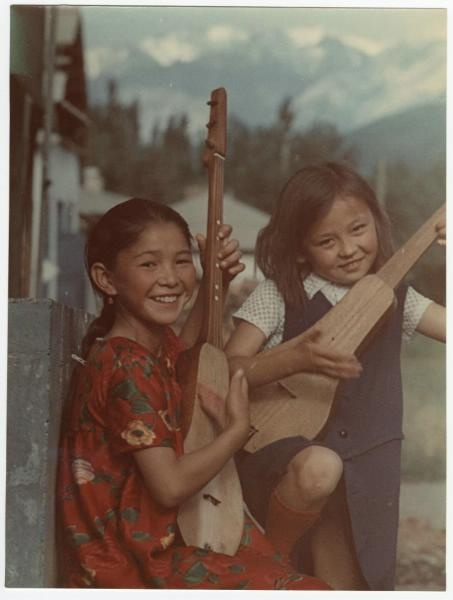

Мы уже были окружены и пленены. И кем? Девушками. Это были наши советские девчата, угнанные гитлеровцами из Белоруссии и с Украины. На нашу долю досталось много слов благодарности, которые, конечно, предназначались не нам, а великой нашей армии-освободительнице.

Ну а что было наше, то наше. Это я говорю об объятиях и поцелуях, которыми нас щедро одарили девушки. Ни до ни после, я думаю, ни один из нас по стольку, да еще сразу, не получал. Еле вырвались мы из этого приятного «окружения».

Как удалось спастись девушкам? Оказывается, местный «фюрер» распорядился, чтобы они уходили вместе с немцами.

Но в момент наибольшей неразберихи и паники девушки спрятались в подвал. И вот теперь были уже на свободе.

Утром попутная автомашина увезла освобожденных девчат на восток, на родину.

Этим же утром часов около десяти меня вызвал командир дивизии полковник Смирнов. Моложавый, подтянутый, сухощавый, он стоял у большого стола, склонившись над развернутой картой.

— Вот что, товарищ лейтенант, — проговорил он. — Майор Нарыжный сейчас другими делами занят. Так что вам поручение будет не совсем по переводческой части.

Тупым концом карандаша комдив скользнул по карте.

— Возьмите сани-розвальни, разведчиков, рацию. Ручной пулемет не помешает. Поедете по этому проселочку. Посмотрите, что там делается. Затем выезжайте на шоссе. Постарайтесь подобраться как можно ближе к городу Арису. <...>

Через час быстрой езды мы въехали в небольшую деревушку. На улицах — ни души. Тишина. Приказал осмотреть дома. Вскоре начали возвращаться разведчики. Докладывали: дома пустые, хозяева куда-то сбежали.

Не было только Воробья. Но вот и он. Подбегает стремительно, но бесшумно, как будто на нем не тяжелые солдатские сапоги, а мягкие комнатные туфли. Докладывает вполголоса:

— В домике на окраине кто-то есть. Слышны голоса. Оставили у саней ездового. Сами направились к домику, у которого побывал Воробьев.

Разведчики вскинули автоматы, я расстегнул кобуру пистолета. Дернул дверь. Она была закрыта. Нажали втроем. Дверь поддалась. Мы очутились в длинном коридоре. Мгновенно огоньки карманных фонариков упали на стены пустого коридора.

Воробьев показал на дверь справа. Сюда. Резко распахнули дверь. Разведчики осветили темную комнату фонариками. Все что угодно, но этого мы не ожидали. Комната была до отказа полна «цивильными» немцами — старики, женщины, дети.

Увидев нас, немцы вскочили. Вскинули, как по команде, вверх руки и хором, как будто давно уже отрепетировали это, закричали:

— Гитлер капут!

Мы молчали. Зрелище было тягостным и жалким. У стариков и женщин тряслись руки. До чего же запугала их геббельсовская пропаганда…

Стараясь придать своему простуженному, охрипшему голосу возможную мягкость, велел опустить руки. Затем сказал, чтобы подняли светомаскировочные шторы на окнах. Когда в комнате стало светло, присел на скамью за стол. Сказал, что жители деревни могут спокойно разойтись по домам, заниматься своими повседневными делами. Немцы не двигались с места. Тогда я решил провести краткую «политинформацию» о нашей политике по отношению к мирному населению.

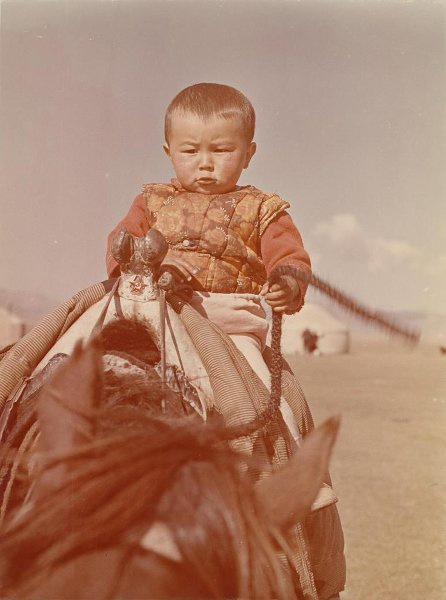

По мере того как я рассказывал, выражение панического страха медленно исчезало с лиц женщин и стариков, начали робко подавать голоса детишки. Маленькая девочка, выскользнув из рук матери, подбежала к Воробьеву и, дернув его за полу маскхалата, что-то пролепетала.

Воробей, наш хмурый Воробей, даже чуть покраснел, потрепал девчушку по русой головке и, достав из кармана большой кусок сахару, подал его ребенку.

Мать девочки вопросительно посмотрела на меня. В этом взгляде был страх. Воробей и я догадались, в чем дело. Мать боится: не отравлен ли сахар?

Воробьев осторожно взял у девочки сахар. Отломал кусочек. Съел. Вернул сахар девчушке. Она прильнула к матери, посасывая сахар. Немцы заулыбались.

И как знать, может, этот кусочек сахару, подаренный русским солдатом немецкой девочке, был сильнее всяких слов, сказанных мною в беседе. <...>

На прощание еще раз успокоив обитателей деревушки, мы вышли из комнаты. Через несколько минут развернули рацию, и я доложил комдиву обстановку. Получил распоряжение следовать дальше. Оглянувшись при выезде из деревни, мы увидели, как по двое, по трое расходятся по домам жители.

====================================================================================

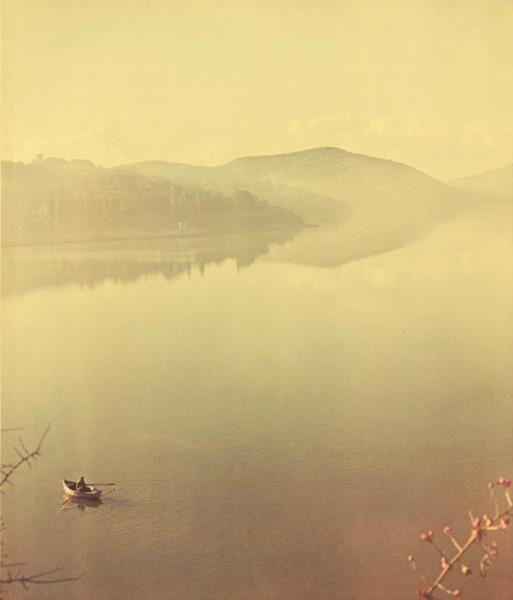

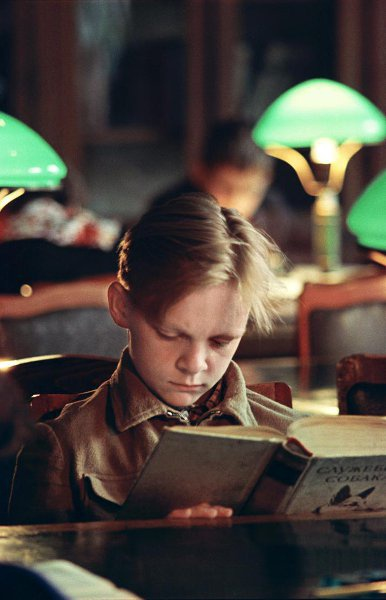

Линия фронта проходит возле Кенигсберга. До города не больше семи-десяти километров. В хорошую погоду в бинокль видны его окраины.

<...>И все же у всех — от рядового солдата и до генерала — настроение боевое, приподнятое. Весна 1945 года — весна победы. Каждый ощущает ее дыхание. Каждый ничего не пожалеет для приближения светлого дня разгрома ненавистного врага.

Совсем иное настроение у противника. В конце марта на участке дивизии к нам перебежал ефрейтор Цорн.

— Ни во что не верю, — говорил он на допросе, — и там, — он махнул рукой на юг, в сторону Кенигсберга, — тоже никто ни во что не верит. Офицеры пьянствуют, распутничают. Генерал наш издал приказ: всем офицерам для укрепления нервов делать обтирание холодной водой.

— Но, — усмехнулся пленный, — и это средство не помогает. Русские нас в кольцо взяли. И выхода нет. Я лично из игры решил выйти. Послушал ваши радиопередачи и подумал, что хуже мне здесь, у вас в плену, не будет. Если при переходе не убьют, живым-то уж останусь. Война к концу идет. По всему видно… <...>

Во время боев в Восточной Пруссии весной 1945 года близ местечка Клайн-Люткенфюрст добровольно сдался в плен, перейдя линию фронта, гитлеровский офицер лейтенант Костельский. Перебежчика-офицера пожелал лично допросить командир дивизии. Полковник Смирнов предложил Костельскому изложить причины, по которым он добровольно сдался в плен.

Костельский — худощавый, подтянутый, с нервным продолговатым лицом. Отвечает четко, но сильно волнуется. Уголки рта все время кривятся, губы подергиваются.

— Мне было приказано сегодня вечером принять пятую роту боевой группы. В нее сведены остатки двух пехотных дивизий. Приняв роту, я должен был контратаковать русских. Я не стал выполнять приказание. Принял решение сдаться в плен. Слушал передачи русской звуковой установки. Правильно в передаче сказано: Гитлер привел Германию к гибели. Теперь всякое сопротивление бесполезно. Поэтому я и сдался в плен.

Костельский минуту помолчал и добавил:

— Мой отец — отставной офицер, старик. Когда я после ранения был в отпуске, мы с ним долго разговаривали. Он в 1915 году попал в русский плен. Когда я ему сказал, что русские пленных убивают, он только рукой махнул. «Не верь, — сказал он мне, — я русских знаю. Наша пропаганда все врет».

— Мало кто верит у нас в победу, — продолжал Костельский. — И в «волшебное оружие», которое Геббельс обещает, тоже не верят, но воевать еще будут. Эсэсовцы боятся ответственности за свои преступления. Да и у многих армейских офицеров совесть нечиста. Очень много натворили мы в России. Солдаты боятся эсэсовцев, боятся офицеров.

— Вот так и замыкается круг, — печально покачал головой Костельский, — но всех ждет один конец. До разгрома нашей армии совсем немного осталось. Страх возмездия… Разве это может воодушевлять солдата, вести его в бой?

Лейтенант Костельский замолчал. Опустил голову, устало сложил на коленях руки.

Полковник Смирнов тоже молчал. Пристально смотрел на сидевшего перед ним гитлеровского офицера.

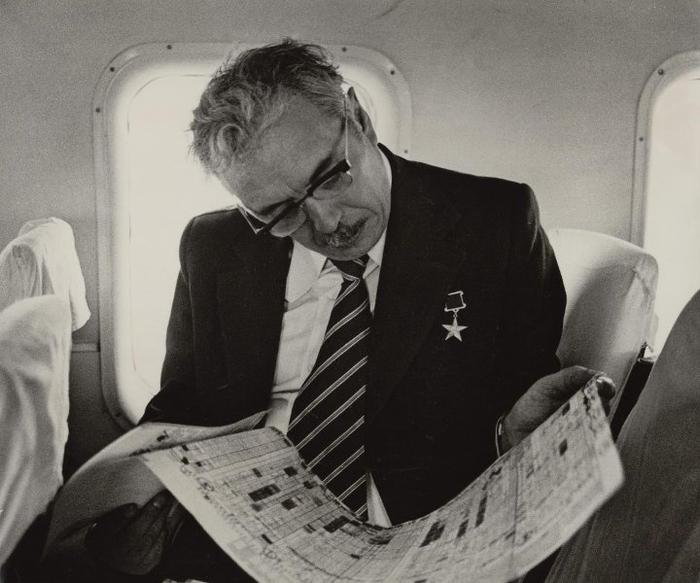

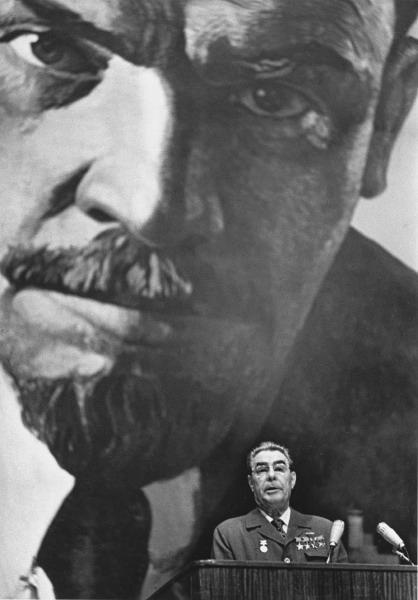

О чем думал в эту минуту Александр Александрович Смирнов? Быть может, у него перед глазами проходила собственная жизнь? У него ведь тоже отец был офицером, служил в царской армии. Полком командовал. Может быть, отца Костельского в плен брал. А потом Смирнов-старший в Красной Армии служил. Все знания, силы отдал трудовому народу.

Сын пошел по стопам отца. С 1919 года, прибавив себе два года, добровольно в армии. Сражался в гражданскую. Учился. Служил на Дальнем Востоке. Командовал до 1943 года училищем. С трудом упросил начальство разрешить поехать на фронт.

Смирнову — за сорок. Костельский чуть ли не вдвое моложе. Но рядом с нашим командиром Костельский выглядит стариком. Растерянным, внутренне надломленным, опустошенным.

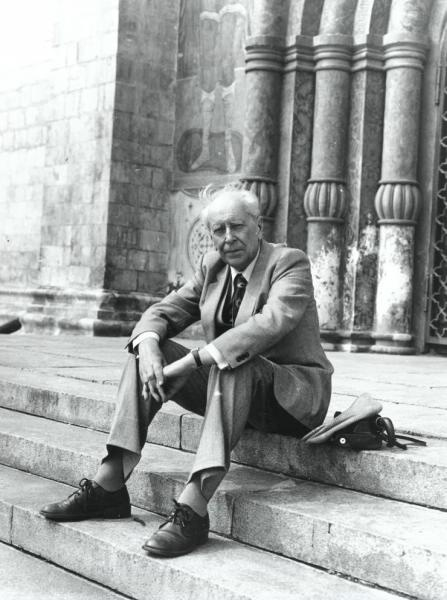

Я не могу сказать, о чем думал в эту минуту Александр Александрович. И когда мы свиделись с ним через двадцать лет в Москве на встрече ветеранов дивизии, он не смог припомнить о своих думах. Впрочем, если он размышлял о своей послевоенной судьбе, то она сложилась очень интересно.

После войны А. А. Смирнов стал преподавателем в Воронежском государственном университете, кандидатом технических наук, автором книги по вопросам геодезии городского строительства.

…Но вернемся в год сорок пятый, в маленькую комнатку, где комдив Смирнов разговаривает с немецким лейтенантом Костельским.

Смирнов прервал молчание. Попросил перевести Костельскому следующее:

— Отец ваш, лейтенант, был прав в том, что касается русского плена. Я еще мальчишкой был, видел немецких военнопленных. Работали в селах. Простые люди хорошо к ним относились. И это несмотря на то, что горя и в ту войну немцы немало принесли. А сейчас бед нашему народу фашисты в тысячу раз больше причинили, и все же с пленными мы по-человечески обращаемся. Командир дивизии продолжал:

— Поздно, поздно одумываться начинаете. Только когда война к вам домой, в Германию, пришла.

И смягчив тон, полковник закончил:

— Во всяком случае вы, лейтенант Костельский, выбор сделали правильный. Думаю, что у нас в плену многое поймете, многому научитесь. Вы еще молоды, а скоро Германии понадобятся люди, много людей, чтобы новую жизнь строить.

— Германии?! — удивленно спросил пленный. — А разве будет вообще Германия после этой войны?

— Не будет Гитлера и его своры, — сказал Смирнов, — а Германия была и будет. Конечно, другая Германия. И ей нужны будут люди. Готовьтесь к этому, лейтенант Костельский. У вас будет время о многом подумать, многое переоценить и многому научиться. Желаю вам в этом успеха.

Полковник Смирнов кивнул мне, давая понять, что разговор с Костельским окончен, и вышел из комнаты. Костельский с радостным удивлением смотрел ему вслед.

Через час я отвел пленного до автомашины, вручил сопровождающему разведчику документы о добровольной сдаче Костельского в плен. Перед тем как забраться в машину, Костельский обернулся ко мне:

— Знаете, этого разговора с вашим полковником я никогда не забуду. У нас в армии полковник не то что с пленным, со своим лейтенантом разговаривать не стал бы. У вас все по-другому. Может быть, в этом секрет, почему вы нас побеждаете?

Костельского увезли на сборный пункт для военнопленных. Добавлю, что он написал текст обращения к солдатам боевой группы, где, как он утверждал, его хорошо знали.

Это обращение несколько раз передавали в следующие дни через звуковую установку и с помощью рупоров.

Костельский оказался прав. Его знали солдаты. Через день после передачи обращения сдалось в плен целиком отделение роты, в которой Костельский раньше служил командиром взвода. Командир этого отделения унтер-офицер Шмидт приказал во время боя не стрелять. А затем сказал:

— Я сдаюсь в плен. Кто хочет со мной? За Шмидтом пошло все отделение.

На допросе Шмидт заявил: «Я считаю, что лучше быть пленным, чем покойником».

Унтер-офицер подтвердил, что слышал передававшееся по радио обращение лейтенанта Костельского.

— Многие детали этого обращения, имена сослуживцев убедили меня, — сказал Шмидт, — что Костельский действительно перешел к вам и добровольно написал обращение. Я знал лейтенанта Костельского — храброго, боевого офицера. Он долго воевал, был несколько раз ранен, награжден. На днях его назначили командиром роты. Раз Костельский решил, что плен сейчас самое правильное, то и мне так поступать надо, — сказал Шмидт и добавил: — Солдаты со мной согласились.

====================================================================================

Из сдавшихся в те дни в плен мне хорошо запомнился итальянец.

Он вошел в комнату разведотдела высоко подняв голову, увенчанную копной курчавых волос. Стройный, ладно скроенный, широкоплечий, молодой.

Это был ефрейтор Флавиало. Он совершил смелый переход линии фронта. Преодолел ночью сначала немецкое минное поле. Целый день, окопавшись, пролежал под огнем на нейтральной полосе, а потом дополз до нашего минного поля и громко крикнул о том, что сдается в плен.

История итальянца такова. Он служил в итальянской парашютной дивизии. После того, как Италия в 1943 году вышла из войны, Флавиало насильно мобилизовали в немецкую армию. Последнее время он служил в артполку 367-й немецкой пехотной дивизии.

Флавиало ненавидел гитлеровцев. Об этом он сказал сразу же в начале нашего с ним разговора.

Долгое время он вынужден был тщательно скрывать от немецких солдат и офицеров свои взгляды. Но потом не выдержал и вступил в открытый спор с гитлеровским офицером из роты пропаганды и сказал ему, что Германия на краю катастрофы и гарнизон Кенигсберга ни за что не устоит против советских войск.

Ефрейтор Флавиало хорошо знал, что ему этот спор даром не пройдет. Ведь каждый день перед строем зачитывали фамилии солдат, осужденных гитлеровским военно-полевым судом за дезертирство, за одну лишь фразу о близком поражении. На улицах Кенигсберга висели трупы повешенных с табличками на груди: «предатель», «изменник». Так расправлялись гитлеровцы с немцами, своими соотечественниками. Тем более его, итальянца, не ждало ничего хорошего. И Флавиало перешел линию фронта и сдался в плен.

Наблюдательный итальянец дал чрезвычайно ценные показания о дислокации гитлеровских частей, о расположении в Кенигсберге баррикад, построенных из трамваев, металлического лома, перевернутых автомашин. Рассказал и о том, какие заводы ремонтируют танки, где расположены лесопилки, изготовляющие материалы для устройства дзотов.

====================================================================================Было это в 8 часов утра 9 апреля 1945 года.

Когда бой за Кведнау был в самом разгаре, полковник Смирнов вызвал меня на НП. Лихой шофер комдива, петляя по шоссе, умело увертывался от разрывов мин. Вот и НП. Смирнов садится в машину.

— В Кведнау, — коротко говорит он шоферу. И мне: — Капитулировали!

Подъезжаем к форту. Под охраной наших солдат стоят пленные солдаты и офицеры из гарнизона форта. Наши саперы вместе с немецкими осматривают территорию форта, обезвреживают мины.

Но бой еще не закончен. Сопротивляется небольшой форт 2а, подчиненный коменданту Кведнау. Полковник Смирнов, подполковник Федотов и я спускаемся на коммутатор Кведнау. Сюда же приводят коменданта форта. Смирнов говорит:

— Скажите: пусть передаст в форт 2а, чтобы сдавались. Перевожу. Бывший комендант отвечает:

— Я пленный. Приказа давать не могу.

— Тогда, — говорит Смирнов, — пусть скажет коменданту 2а, что он советует ему сдаться. В противном случае вся артиллерия, которая стреляла по Кведнау, откроет огонь по 2а.

При переводе этих слов бывший комендант даже меняется в лице.

Немецкий телефонист (рядом с ним сидит уже наш) соединяет бывшего коменданта форта Кведнау с фортом 2а. Он ровным, бесстрастным голосом рассказывает, как наша артиллерия обрушилась на форт, что солдаты не выдержали ужасающего грохота, бросили орудия и пулеметы и сбежали на нижние этажи Кведнау. Как два десятка эсэсовцев, входивших в состав гарнизона Кведнау, препятствовали капитуляции, и их перестреляли сами немецкие солдаты. Он говорит коменданту 2а о предупреждении русского командира открыть огонь. И напоминает, что на 2а нет таких подземелий, как в Кведнау, чтобы укрыться от русской артиллерии.

В конце своего разговора сказал:

— Сегодня утром, когда русские зашли к нам в тыл, а их артиллерия лишила нас возможности сопротивляться, я собрал офицеров и сообщил им, что принял решение о капитуляции. Сейчас я пленный, приказывать не могу. Но в вашем положении единственное средство спасти себя и солдат — сдаться в плен.

Пленный положил трубку, бессильно откинулся в кресле телефониста. Провел рукой по глазам, глухо сказал:

— Они выбросят белый флаг.

Помолчал и попросил:

— Нельзя ли чего-нибудь выпить покрепче?

Комдив кивнул своему ординарцу. Тот налил бывшему коменданту Кведнау полкружки водки. Он выпил. Попросил еще. Опять выпил полкружки. И замер с опущенной головой.

Только когда через полчаса зазвонил телефон и наш телефонист передал трубку полковнику Смирнову, бывший комендант форта поднял голову и вопросительно посмотрел на комдива, на меня.

— Переведите, — сказал Смирнов. — Мне только что доложил наш офицер из 2а. Форт капитулировал. Гарнизон полностью сдался в плен.

Бледное подобие улыбки промелькнуло на лице бывшего коменданта. И тут же ее снова сменило выражение тягостного раздумья.

— Не мешайте пока ему, — сказал командиру полка Смирнов, — пусть посидит, поразмыслит. Ему есть над чем подумать. Распорядитесь накормить его и других пленных. Затем всех отправьте на сборный пункт.

— А сейчас, — продолжал Смирнов, — давайте подымемся наверх, посмотрим на остальных пленных.

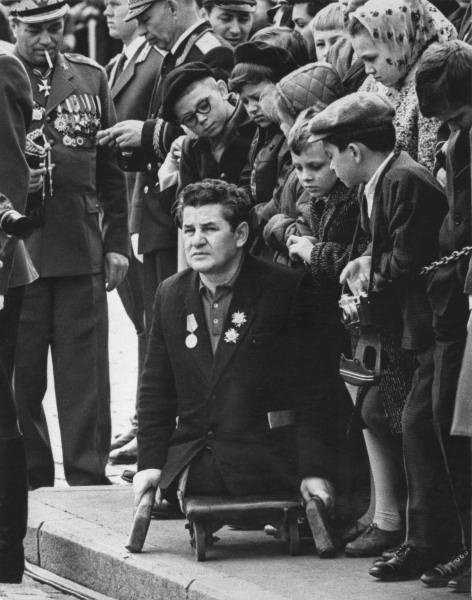

Полковник Смирнов, а вслед за ним и мы, офицеры штаба дивизии, поднялись из «недр» Кведнау на неширокий дворик.

У стены форта под охраной полковых разведчиков сидели пленные немецкие солдаты. Многие из них вполголоса переговаривались. Подошел поближе. О чем говорят немцы? Услышанное мною можно выразить одной фразой, хоть мысль эта и повторялась в разных вариантах:

— Слава богу! Война для меня окончилась. Я остался жив.

Некоторые пленные молчали. Можно было понять, о чем думали эти люди. Германию постигла катастрофа, а что же будет с ними дальше? В стороне лежали еще неубранные тела убитых эсэсовцев. Их расстреляли немецкие солдаты в тот момент, когда эти фанатики хотели взорвать форт, чтобы не допустить его капитуляции.

Совсем особняком от всех пленных сидели четверо. Этим эсэсовцам удалось спрятаться от гнева своих солдат в глубине форта. Оттуда их извлекли наши разведчики. Фашистские молодчики угрюмо молчали, злобно посматривали на немецких солдат, на нашу охрану.

Так и запечатлелся у меня в памяти разгром Германии в образе капитулировавшего Кведнау: тягостные раздумья о судьбах своей страны у одних немцев, радость, что живы остались, — у других, черные мундиры мертвых эсэсовцев, которые в последний момент хотели унести с собой в могилу сотни жизней, по-звериному злобные взгляды четырех обезоруженных гитлеровских головорезов.

Продолжение следует...

Источник: https://www.rulit.me/books/zapiski-voennogo-perevodchika-rea...