"В СССР у колхозников не было паспортов". Эмоции и реальность

"В СССР у колхозников не было паспортов!" - частенько в комментариях к различным постам можно увидеть эту фразу как пример несусветного рабства в тоталитарном СССР.

Задумаемся,так ли это?

Говорящие эту фразу почему-то забывают,что в образце "демократии и свободы" - США, внутренних паспортов нет вообще. Вспомним передачи "Голоса Америки".

- А есть ли в США паспорта? – обычно спрашивал какой-нибудь любопытный у диктора «Голоса Америки».

- Мы не тоталитарный СССР, и в США нет паспортов! – гордо отвечал диктор.

- А как же вы ездите за границу? – удивлялся любопытный.

- Если гражданин США хочет поехать за границу, то тогда, конечно,

– тогда он посылает в Госдепартамент США 19 баксов и две фотографии и ему присылают по почте паспорт, – поясняет диктор. – А внутри США паспорта никому не нужны и никто не имеет права их требовать. США – свободная страна!

А с Россией дело обстояло так.

При царе была поголовная паспортизация, как сегодня в России, и крестьянин действительно не мог выехать из деревни, если не оформлял у станового паспорт, причем паспорт оформлялся обычно на один год, и крестьянину нужно было снова и снова возвращаться с работ в родной уезд и снова его оформлять. Это было причиной поборов с крестьян, о чем неплохо написал А. Печерский в романе «В лесах». Термин «бродяга беспаспортный» был обычен в обиходе России, таких полиция арестовывала и этапировала к месту жительства.

Когда большевики пришли к власти, то они в числе первых указов упразднили паспорта как таковые.

Никто в советской свободной России не имел права требовать у гражданина никаких документов.

Но большевики тут же попали в труднейшую ситуацию – во многих случаях требовалось точно установить личность.

К примеру, во времена "военного коммунизма" большевики по месту жительства выдавали пайки, но это в деревне все друг друга знают, а как быть в городе? Жулики в городе ходили из района в район, утверждали, что они здесь живут, и получали пособие, а честным людям не хватало.

Как служащим, распределяющим общественные блага в городах, понять, с кем они имеют дело? Поэтому очень скоро ЧК, затем ГПУ, затем ОГПУ стали слезно просить Политбюро ЦК ВКП(б) ввести в СССР паспорта. Политбюро не соглашалось: СССР – свободная страна! ГПУ выкручивалось как могло.

Пробовали сделать идентификационным документом трудовую книжку, но их выдавало не ГПУ а сотни тысяч разных предприятий, не желавших контролировать, где их работник проживает и не числится ли он в розыске.

В конце концов и только через 17 лет Советской власти Г. Ягоде удалось продавить и решить в Политбюро этот вопрос, но лишь частично – в 1934 году Политбюро согласилось обязать жителей городов иметь паспорта. Жители сел по-прежнему могли их не иметь вообще!

Это подлый идиотизм перестроечной антисоветской пропаганды – все вывернуть наизнанку! Ведь в наличии паспортов у населения заинтересовано не население, а милиция! Вы что, без паспорта не знаете, что Вы Г.П. Калмыков? Не знаете, что Вы живете в Мариуполе?

Так при Сталине таким дуракам в карман вкладывали записочку с именем и адресом, чтобы они не потерялись. Зачем в деревне паспорт? Своей корове предъявлять перед дойкой? Вы, мой дорогой оппонент, пример рабского идиотизма: Вам на шею надевают ошейник раба и убеждают, что Вы должны радоваться. И Вы радуетесь – паспорт имеете, какое счастье!

При Сталине половина деревенских жителей, которые сами избирали себе сельсовет и председателей колхозов, переехала в города, об этом написаны миллиарды страниц воспоминаний.

Кто-либо из мемуаристов вспоминает, что без паспорта он не мог: билет купить, получить деньги в сберкассе по аккредитиву, устроиться на работу, поступить в институт, поселиться в номере гостиницы?

Кто-нибудь вспоминает, что его без паспорта арестовала милиция или он без справки не мог выехать из села?

Никто! Паспортов в сталинском СССР не было, поскольку на людей не смотрели как на рабов, поэтому не было и тех проблем, что мы сегодня имеем, обладая великим счастьем идиота – паспортом.

И даже к концу СССР паспорт нужен был лишь в нескольких случаях: при переезде, при поселении вгостиницы или дом отдыха, при покупке билета только на самолет, в момент устройства на работу – все!

Ты мог из Бреста на поезде доехать до Владивостока и ни один мент, ни один кассир не имел права потребовать у тебя паспорт. А уж при Сталине в большинстве даже этих случаев паспорт не требовался.

В начале 60-х, когда мы жили в воинской части в Горьковской области(отец был офицером), к нам приезжали 2-3 раза погостить дедушка с бабушкой, дядья-тетки из деревни Воронежской области. Все они были колхозники и никаких справок от председателя или из сельсовета у них не было,да их и в голову не приходило никому требовать. На вопрос мамы "а как на работе?" следовал ответ: "сказал бригадиру ,чтоб 2 недели палки не ставил (+ хорошо налил самогончины,как я теперь полагаю) и все." Ездили они и в Ленинград к другой своей дочери,маминой сестре.Эти поездки были нечастыми,раз в 3-4 года,потому что надо было договориться с присмотром за скотиной и огородом,но других препятствий не было.

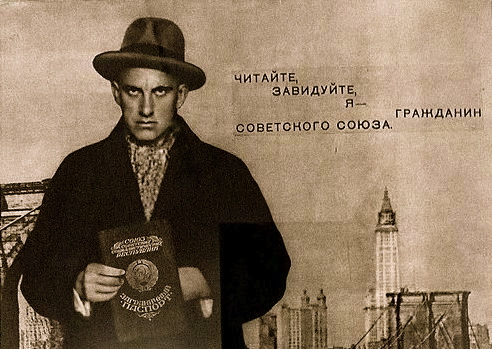

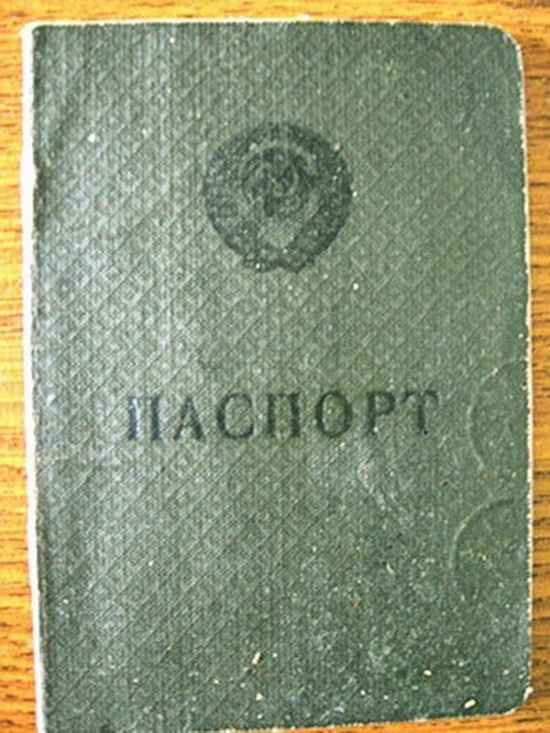

В 17 лет,когда пришло время ехать в другой город поступать в институт,я получил первый свой паспорт, вот такой.

Можно было и в 16, но в нем не было абсолютно никакой необходимости.

Поступив в институт,я опять забыл о его существовании на долгое время, и с матерками искал, куда засунул, в те редкие моменты,когда надо было получить посылку или перевод.

Поехать на поезде можно было хоть до Ашхабада вообще без всяких документов,а на самолет - совал студбилет. Не предъявляли паспортов для покупки билета на самолет важные пузатые дяди из партхозорганов или из профсоюзных деятелей.

Не было их у солдат,не было у офицеров - они совали в окошко кассы свои воинские удостоверения. Приходилось видеть,что предъявляли паспорт моряка синего цвета и какие-то служебные паспорта, а вот колхозники в этом случае, да - показывали истрепанную бумажку от сельсовета. И так было аж до 1976 года, пока кому-то в голову не пришло и их "наградить" в сущности ненужным в повседневной жизни документом.

А когда колхозникам требовалась справка из сельсовета или от председателя колхоза?

Таких случаев немного. Для устройства в санаторий или дом отдыха. Для заселения в гостиницы . Для покупки билета на самолет. Для поступления в институт или техникум. Для устройства на работу на завод или другое предприятие в городе.

Вот в последнем случае, если ценный специалист - эти справки выдавались неохотно, это да, да и понятно почему.

А все остальные страсти в духе Солженицына и Рыбакова - сильно "приукрашенный" вымысел и концептуальная ложь.

Сейчас трудно объяснить молодежи,но мое личное мнение,которое,надеюсь,поддержат люди "родом из СССР" - большинству населения страны в повседневной жизни паспорт был НЕ НУЖЕН!

http://fishki.net/1608057-quotv-sssr-u-kolhoznikov-ne-bylo-p...