Ковёр | Арбен Кардаш

Не раз меня подмывало написать что-нибудь о дяде Бухсае, но до дела так и не доходило, — я просто не знал, с чего начать.

Иллюстрация Ксюши Хариной

Был он чабаном, а о всевозможных особенностях этой профессии я не осведомлён; но знаю, что чабан он особенный и человек удивительный, неповторимый, убеждённость в чём с самого детства нисколько не слабеет в моём сердце. И теперь, когда дяди Бухсая нет, часто его образ, ни на кого не похожий и очень человечный, живым предстаёт перед моим взором.

Навещая его тогда, я не думал, что та наша встреча окажется последней. Однако не скрою: у меня возникла предательская мысль о том, что дни дяди Бухсая сочтены; она пришла неосознанно, сама собой, чему я не придал значения и постарался отогнать её.

Не знаю, догадался или нет дядя Бухсай по выражению моего лица о той кратковременной внутренней борьбе, которая произошла во мне. Теперь думаю, что он точно догадался, хотя никак этого не проявил, так как привык читать ту самую мысль в глазах каждого, кто приходил его навещать. Как я теперь понимаю, он оставил за собой главной обязанностью не докучать никому. Иначе он, когда мы прощались, не сказал бы:

— Ты не всегда можешь приезжать, сынок… Если появятся новые хорошие книги, вышли с кем-нибудь.

Тогда я подумал: «Дядя Бухсай не хочет умирать, старается держаться до последнего… Ещё надеется на что-то…»

Я ошибся… Он не надеялся ни на что… Мне трудно было поверить, что этот горец, прежде так ладно сложённый, крепкий телом, с сильными руками, остроглазый, лихо отплясывавший на свадьбах, любивший хорошие застолья с друзьями, порой перебиравший по части выпивки, но как бы ни пил, ни дома, ни на улице никого не обижавший неуместным словом, а, наоборот, становившийся сладкоречивым, дойдёт до такого угасания. Весь исхудал, как выжатый, глаза впали, хотя в них нет-нет да вспыхнут искры; на обритой наголо голове отросли короткие волосы, на лице тяжко белеет многодневная щетина.

Маленькая и уродливая трубка ниже кадыка вызывала чувство жалости к дяде Бухсаю. Дышал он глубоко, тяжело вбирая воздух. Каждый раз, начиная говорить, прикладывал палец к отверстию трубки. Но всё же дядя Бухсай не признавался в своей слабости. Каждому, кто приходил к нему, он говорил что-нибудь подбадривающее, старался показать себя человеком, у которого пока ещё бьётся сердце в груди. Удивительно, что это ему удавалось, словно дух у него окреп, вобрав в себя всю прежнюю мощь тела. А белоснежные седины лишь подчёркивали впечатление сдержанной силы. Вот почему у каждого, кто навещал дядю Бухсая, стушёвывалась, лишь только появившись, эта предательская мысль об уже приблизившейся его кончине.

Через месяц после того, как я вернулся в город, из села известили: дядя Бухсай скончался.

Не скажу, что сильно горевал, но мне стало стыдно, ведь я не выполнил последнюю, так ненавязчиво высказанную просьбу покойного: не успел отправить ему хотя бы одну книжку. Не верил я, значит, что его не станет так скоро.

В таких случаях нетрудно найти повод для самооправдания, успокоить себя ложными утешениями, но я знаю, что окажись на моём месте сам дядя Бухсай, он поступил бы иначе, правильно… Впрочем, одно обстоятельство всё же могло меня утешить: я сохранил сделанные на диктофон записи бесед с дядей Бухсаем. Перед его памятью мне приходится стыдиться ещё и за то, что до той последней нашей встречи я не догадывался о его любви к чтению, хотя знал его с детских моих лет. Думал, наверное, как и все прочие: «Чабанит себе… Какое он может иметь отношение к наукам или книжкам?» А дядя Бухсай оказался не совсем обычным чабаном: в конце нашей встречи он предстал передо мной человеком отнюдь не тёмным, тянущимся к знаниям. В один из тех последних дней он показал мне свою библиотечку. Не то важно, что она была небольшая: подобранные книги и их авторы свидетельствовали о вкусе хозяина, он, несомненно, знал, что стоит читать, а что — нет.

— На зиму перегоняя овец на Муганскую равнину, а летом возвращаясь в горы на альпийские луга, каждый раз я покупал книги на полновесную поклажу для осла, — говорил он мне. — Большая часть осталась на зимних пастбищах, много раздарил, отдал в библиотеку сельской школы.

— А прочитал все купленные книги?

— Да. Как не дочитать книгу, если она интересная?

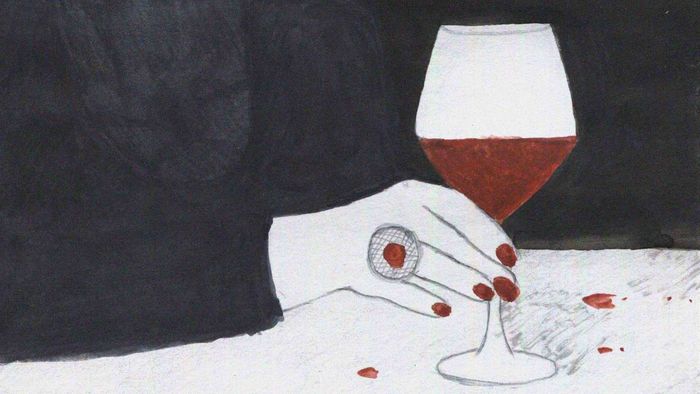

Дядя Бухсай, убрав палец с отверстия трубки, учащённо и глубоко задышал. Я старался не затруднять его разговором, но он сам жаждал общения, тосковал по гостям, с кем можно было говорить и кого — слушать. Жене он сказал, чтобы та собрала на стол и бутылку водки тоже принесла.

— Только ты к ней не тянись, — предупредила жена, ставя бутылку, — доктор наказывал…

— В застолье хозяин дома обязан показывать пример гостю, — в глазах дяди Бухсая зажглись искры, он разлил по рюмкам водку. — Иначе, не дай Бог, гость уйдёт голодным… Ну, с приездом, сынок, — он стукнул рюмкой о мою рюмку. — Ты пришёл — что солнце взошло! Спасибо за посещение. Выпью за твоё здоровье. Выпив за хороших людей, не жалко будет и умереть.

Водку дядя Бухсай выпил глотками, словно воду. Влить в себя одним глотком, как бывало, уже не мог. Всё же он стал на глазах меняться и напоминать себя прежнего.

— Ты читал Низами? — неожиданно спросил он.

— Короткие стихи читал, до больших произведений ещё не дошёл, — немного растерявшись, ответил я.

— Читай… Его всего читай… Он наш, лезгин.

— Вы решительнее в выводах, чем наши учёные, дядя Бухсай, — сказал я.

Почувствовав, что я сомневаюсь в его словах, он убрал палец с трубки, глубоко подышал, опять закрыл пальцем отверстие трубки и заговорил:

— Как-то в Баку в больнице я навестил нашего больного чабана и познакомился с лежавшим там учёным. От него я впервые услышал, что Низами лезгин. Он сказал, что хотя поэт писал на фарси, используемые им устойчивые обороты речи характерны для лезгинского языка. Учёный был персом. По его словам, у Низами были произведения, написанные и на лезгинском, но их уничтожили азербайджанские исследователи.

— Почему тот учёный не обосновал научно и не обнародовал то, о чём вам поведал? — разговор на неожиданную тему заинтриговал меня.

— Такой вопрос и я задавал ему. Он ответил, что был одинок и не хотел навлечь беду на свою голову, выступив против того, что было утверждено Сталиным и могучей силой государственной машины.

— Как я вижу, вы прочли всего Низами.

— Да, — рука дяди Бухсая потянулась к бутылке. — После того, когда прочитал поэмы Низами, я попытался найти того учёного, но, к сожалению, он уже умер… Довольно про Низами… Читай и сам тоже обмозгуй… Теперь-то времена другие.

Лицо дяди Бухсая обрело живой цвет; приободрившись, он желал говорить и говорить, в чём я ему не мешал, наоборот, старался даже подзадорить его. Ведь я знал, как глубоко коренится в нём красивая привычка быть щедрым и гостеприимным.

Кто-то окликнул со двора; дядя Бухсай вышел на террасу.

— Это сосед, — сообщил он. — Собрался к отарам в горы. Просит на время бурку и седло… Я сейчас устрою его дело и приду.

В этом доме, знакомом мне с детства, многое изменилось. В большой комнате, где в прошлом собиралась многочисленная семья, в те времена не было ни дивана (как я догадывался, дядя Бухсай на нём ложится спать), ни телевизора, ни большого стола. И окно было новым, побольше прежнего. Из всех знакомых мне вещей оставался висевший на стене над диваном ковёр. Он уводил меня мысленно в далёкое детство.

Я помню время, когда бабушка Хеже, мать дяди Бухсая, ткала этот ковёр. Помню зимний день. Мы, стайка детей, с невообразимым шумом и гамом, кто на санках, а кто на полозьях, ещё и ещё раз стремительно съезжали вниз по узким и крутым заледенелым улочкам. Бабушка Хеже пригласила всех мальчишек (сказала, что девочки придут потом отдельно) к себе домой, усадила нас за скатерть, настеленную поверх нового ковра, лежащего на полу комнаты. И пошёл у нас пир горой. Чем только не потчевала нас бабушка Хеже! Перед нами на скатерти лежали брынза, свежее сливочное масло, куски отварной говядины, сушёные фрукты, конфеты, пили мы ароматный чай.

— Сегодня я закончила ткать этот ковёр, милые деточки, — бабушке Хеже не сиделось на месте, она всё время ухаживала за нами, — Ешьте, пейте! От этого сила мужчины, а вы — мужчины. Не стесняйтесь, мои хорошие.

Она не делала различия между своими внучатами и остальными детьми, уж так было устроено её сердце, и она любила подкармливать детей. Для бабушки Хеже было привычным делом позвать играющих на улице детишек и дать каждому из них в руки по ломтю хлеба, намазанному маслом, и по куску брынзы. А если кто-нибудь из детей приходил к ней домой, то она не отпускала его, не угостив конфетами или чем-то другим вкусным.

Потом бабушка Хеже постелила свой ковёр на пол в гостевой комнате... А теперь он висел на стене большой комнаты. Это, безусловно, являлось свидетельством того, что ковёр в доме ценят, бережно хранят память о той, кто его соткал.

Вернулся дядя Бухсай.

— Извини, сынок. Вот я оставил гостя одного, а сам исчез…

— Ничего, дядя, я ведь свой, нечего церемониться, — успокоил я его.

— В таком случае налей-ка, дорогой.

Я разлил водку, поднял свою рюмку и провозгласил:

— Ваше здоровье, дядя Бухсай! Я пью за огонь вашего сердца, за силу вашего духа и за вашу человечность.

— Спасибо, сынок, — ответствовал он, выражением лица давая понять, что я переборщил в своих словах. — Насчёт человечности… Потеряешь её однажды, больше не найдёшь. Когда даже близкая смерть берёт за горло, мы не имеем права забывать про человечность.

Убрав палец с трубки, глубоко подышав, он глотками выпил водку.

По его словам я понял, что он привык к мыслям о своей приближающейся смерти. Наверное, его забота была не об уродливой трубке в горле, а о том, сумеет ли он, не теряя человеческого достоинства и твёрдости духа, дойти до конца. И он чувствовал, что я пытаюсь своими вопросами отвлечь его от тяжёлых мыслей, и сам старался вести беседу в таком русле, в каком этого хотел я. Но было сложно, говоря о жизни, обойти тему смерти, она всё равно проскальзывала в нашем разговоре.

Разглядывая ковёр бабушки Хеже, этот гобелен немеркнущей красоты, с таинственными узорами, уводящими к жизненным и историческим реалиям, я ударился в прошлое, но потом наш разговор опять повернулся к печальному. Обратив на это внимание, дядя Бухсай сказал:

— Жизнь и смерть — близнецы. Одной из них не бывать без другой. Расскажу-ка я тебе историю, связанную с этим ковром, которую ты не знаешь.

— Рассказывайте, дядя Бухсай, мне дорого каждое ваше слово. А можно записать на диктофон? — я вынул из кармана спутника своих поездок, не сомневаясь, что услышу нечто стоящее.

— Включай свой аппарат, — разрешил он.

Я так и сделал.

А он начал свой рассказ:

— Покойному Бутаю, моему младшему брату, очень полюбился этот ковёр. Он умел объяснить смысл каждого коврового рисунка, о каждом узоре мог прочитать увлекательную лекцию. А про этот ковёр он говорил, что на нём отображено представление древних лезгин о потустороннем мире и о пути, по которому туда уходят души умерших людей. Жаль, что некому было записать его рассказы. Ты не успел. Один профессор из Баку, мой кунак, всё убеждал его набросать на бумагу то, что мой брат хранил в памяти. «Сделаю, успею», — отвечал Бутай, и ничего не сделал. Хотя написать сумел бы. Из нас, двух братьев, он был даровитый, и школу закончил на пятёрки. Ты можешь спросить: «Почему же он всю жизнь оставался чабаном, если был таким умным?» Это уже другая история.

После школы брат поехал в Махачкалу и без всякой помощи поступил в мединститут. Год проучился, не доставляя никаких забот матери и отцу (тот тоже всю жизнь проходил за отарами). Вместе с двумя другими студентами Бутай снимал комнату у одной русской старушки. Добрая, говорят, была бабушка Маруся, по-матерински ухаживала за студентами, готовила им еду, стирала их одежду, создавала всякие удобства. Всё своё время Бутай отдавал учёбе. Как-то он принёс домой из музея мединститута мешочек с костями человеческого скелета. Они были ему нужны, чтобы написать какую-то учебную работу, и он подложил их под свою подушку. Прибирая в комнате своих квартирантов, бабушка Маруся наткнулась на этот мешочек. Набожная, благочестивая женщина испытала настоящее потрясение.

Так что же она сделала?

Когда мой брат вернулся после занятий, бабушка Маруся молилась в своей комнате, в переднем углу, при зажжённой свече. Бутай поздоровался, но, увидев, что она молится, прошёл в кухню. Обычно старушка оставляла ребятам еду на столе, а на этот раз там ничего не было. «Что случилось? — удивился Бутай. — Может быть, у неё какие-то неприятности?» Он прошёл к себе и поразился: его постель была собрана, и нигде не было мешочка с костями. Уже догадываясь о чём-то, он поспешил к хозяйке, но тут она сама появилась в дверях. «Убирайся, ирод! — возопила она. — Такое святотатство я не позволю в своём доме!» Ошеломлённый Бутай попытался ей объяснить, но старушка его и слышать не хотела. Все его вещи, завязанные в узел, были вынесены в прихожую.

— Забирай всё своё и иди куда хочешь! — кричала старушка.

— Где кости? — спросил брат, ведь ему надо было отдать их в музей.

— Я их похоронила.

— Где?!

— Не скажу. Кости мёртвого должны покоиться в земле.

Больше ничего у нее не добившись, Бутай решил схитрить:

— Бабушка, милая, откуда вы знаете, что это кости христианина? Вы их похоронили по вашему обычаю, а может быть, они принадлежали мусульманину?

— Мусульмане не выбрасывают своих мертвецов, — старушка нисколько не усомнилась в правильности своего поступка.

— А если тот мертвец был атеистом, коммунистом? — не унимался Бутай.

— Отправляясь в иной мир, все вспоминают Господа, — внушила парню старушка. — Я молилась, чтобы ему отпустили грехи, и буду ещё молиться, чтобы Бог упокоил его душу.

Твёрдой оказалась бабушка Маруся в своей вере.

Из-за этих костей встал вопрос об исключении Бутая из института. Не поверили, что набожная старушка похоронила человеческие кости. В те времена для спокойствия лучше было делать вид, что верующих людей не осталось. И в институте не захотели разговоров о том, что их студент жил в доме у верующей женщины. Узнай она вовремя о случившемся с Бутаем, добрая бабушка Маруся наверняка указала бы, где она похоронила кости. Увы, когда отчаявшийся Бутай, в последней надежде уговорить её, отправился к старушке, попал на её похороны…

Дядя Бухсай пожелал им обоим царствия небесного, убрал палец с трубки и учащённо задышал. Передохнул. Ему нелегко давался долгий рассказ, но он очень хотел излить душу, говорить и говорить о том, что хранилось в его памяти. Не дожидаясь его напоминания, я плеснул в рюмки.

— Вот это ты правильно сделал, — одобрительно сказал он.

«Рассказ о Бутае связан с ковром, — подумал я. — Помнит ли об этом дядя Бухсай?»

— Держи-ка, — сказал он, протягивая мне рюмку. — Ты же помнишь, что мой рассказ связан с ковром?

— Да, да, — восхищённо ответил я.

— Разговор опять пойдёт о брате Бутае. Пусть сегодня будет день его памяти. Выпьем за упокой его души.

Больше ничего не говоря, мы выпили.

— Ну, включай свой аппарат, — сказал он.

— Я его не выключал. Забыл.

— Значит, я интересно рассказывал, — улыбнулся дядя Бухсай.

— Действительно интересно, дядя Бухсай.

Он продолжил:

— Исключённого из института Бутая призвали в армию. Когда вернулся, как бы мать с отцом ни уговаривали его опять поступить в институт, он не захотел, пошёл с нами чабаном. И оставался им до самой своей смерти.

Он умер в хмурый и холодный день. В том году в Мугане выдалась ужасная зима: выпало много снега, стояли крепкие морозы. Падёж овец был большой. В неожиданно нагрянувший сильный мороз часть отары замёрзла прямо в поле. Из Махачкалы приехала группа руководящих работников во главе с самим министром сельского хозяйства. Увидев овец, замёрзших на ногах, с оскаленными зубами, министр недоуменно спросил: «Что это они делают?» Бутай, выступив вперёд, ответил: «Овцы смеются, радуясь, что видят живого министра». Про вопрос министра и ответ чабана потом стали рассказывать анекдоты во всём Азербайджане и Дагестане. А сам Бутай вскоре слёг с двусторонним воспалением лёгких. Он не позволил везти себя в больницу, наверное, понял, что ему уже не сумеют помочь. Или, может быть, решил сам себя наказать за какие-то грехи. В те дни он вспоминал и бабушку Марусю, и пресловутые человеческие кости из музея мединститута, жалея, что обращался с ними не так, как надо.

— Дорогой брат, — попросил он меня, — когда будете хоронить меня, несите на кладбище, завернув в тот ковёр, сотканный нашей матерью.

— Что за разговоры у тебя? — возразил я. — Такой мужчина, как ты, не уступит болезни. Сегодня-завтра станешь на ноги, и как ещё будешь отплясывать!

Никому в селе не удавалось танцевать так лихо, как он, я лишь подражал ему.

— Ты исполни мою просьбу. Знаешь ведь, что я думаю о том ковре. О потустороннем мире наши предки понимали лучше, потому они хорошо передавали его виды в ковровых узорах.

Похоже было, что он бредит. Но нет, он не бредил, а продолжал убеждать меня:

— В древние времена появился обычай нести покойника на кладбище, завернув его в ковёр. Рисунок ковра напоминал людям о потустороннем мире и приучал их к мыслям о нём. Наши предки хоронили покойников прямо завёрнутыми в ковры. А женщины должны были ткать новые ковры. Рисунок ковра, сотканный нашей матерью, дошёл до нас из тех седых времён, о чём она и сама не догадывалась. Но хоронить меня завёрнутым в ковёр не надо, пусть он останется у тебя дома в память о матери.

И на ложе смерти брат передавал мне то, что сам знал, но для меня осталась загадкой его уверенность в своих знаниях.

Приглашённые врачи ничем не сумели помочь Бутаю. Дня через три он, совершенно зачахнув, скончался.

Прямо в его постели мы положили брата в кузов совхозного «ЗИЛа» с брезентовым тентом, сверху накрыли покойника его буркой и выехали в ночной путь в наше село. В последние ночи я мало спал и в дороге предельно обессилел. В кабине невозможно было даже откинуться поудобнее, да и жестокий мороз, несмотря на тепло от мотора, пробирал до костей.

— Останови, — наконец сказал я шофёру, — я пойду к своему брату.

Я поднялся в кузов, вытянулся рядом с Бутаем, укрылся его буркой и неожиданно для себя заснул мертвецким сном.

Не знаю, как долго я спал, а разбудили меня громкие голоса. Говорили на азербайджанском языке, машина стояла.

— Везём в село покойника. Никакого другого груза нет, — это говорил водитель машины.

— Почему же ты один? Ну-ка, откинь тент, покажи кузов.

Мы стояли на милицейском посту.

— Если тебе надо, сам поднимайся и посмотри, — огрызнулся шофёр. — Я знаю, что там находится.

Когда милиционер, ухватившись одной рукой за задний борт, другой посветил в кузов фонарём, я приподнял голову и выглянул из-под бурки. Милиционер с криком ужаса спрыгнул на землю и заругался. Откинув тент, я сказал:

— Покойника нечего бояться, приятель, бойся живых.

— Разве ты не живой? — теперь милиционер начал поносить меня.

Правда, узнав, что к чему, азербайджанец застыдился за свою ругань и попросил у меня извинения.

Мы продолжили свой путь, но я уже не мог спать. Постоянно думал о ковре и пришёл к такому выводу: люди усложняют свою жизнь тем, что теряют свою историческую память. Оторванных от корней, нас носят как попало ветры судьбы. Мы привыкаем в первую очередь заботиться о своём теле, утробе, не проявляя особого ухода за душой своей…

Я исполнил последнее пожелание брата, хотя родственники, особенно женщины, были против: мол, нельзя заворачивать покойника в ковёр, по которому ступали ноги многих, лучше взять другой, чистый. Но я настоял на своём. Правда, сначала отнесли ковёр в сад, раскинули на снегу и снегом же тщательно омыли. Когда вернулись с кладбища, я больше не позволил постелить ковёр на пол, а повесил его над диваном, на котором сплю.

Теперь, когда смерть тянет свои щупальца к моему горлу, я ежечасно вижу этот памятный ковёр. Я вспоминаю. Размышляю о жизни и смерти. Недавно мне попалась древнеегипетская «Книга мёртвых». Некоторые рисунки и символы из неё напоминают узоры на ковре, сотканном моей матерью. Вот посмотри, — продолжая сидеть, дядя Бухсай вытянул руку и стал показывать длинным тонким пальцем: — Это солнце, птицы, кувшины. Вот лодки… Хорошо бы понять смысл всех этих узоров-символов…

Я не знал, что сказать. Меня удивляло не то, что дядя Бухсай нашёл нечто общее в узорах ковра, сотканного лезгинкой, и в узорах древнеегипетской «Книги мёртвых». А удивляло то, что человек, одной ногой находящийся на краю могилы, ещё интересуется отдалёнными историческими загадками, спокойно, не поддаваясь страху, без всякого малодушия ждёт близкую смерть, словно обыкновенного гостя.

— Я накажу домашним, чтобы меня в последний путь тоже проводили, завернув в этот ковёр. В прошлом в каждом лезгинском доме хранили специальный ковёр, чтобы заворачивать в него покойников. Видя этот ковёр, люди постоянно помнили о смерти и о Всевышнем. Не то что теперь, когда старые ковры, самые разные и редкие, меняют на дешёвые синтетические ковровые изделия, привозимые в лезгинские сёла заезжими торгашами из Азербайджана… Новые поколения не понимают, что они отрываются от корней, теряют свою историю, нечто важное из человеческих качеств… Очень жаль… Ну-у, я растянул, извини, сынок… Налей-ка ещё по одной. И выключи свой аппарат…

Уже наступили сумерки, когда мы с дядей Бухсаем расстались.

Вернувшись в Махачкалу, в первую очередь я взялся за крупные произведения Низами. Если бы не помешала смерть дяди Бухсая, я мог бы поделиться с ним многими соображениями по поводу биографии этого поэта.

При вести о его кончине я сразу поехал в село на похороны. Его пожелание было исполнено: хоронить его понесли завёрнутым в старый ковёр. И на этот раз ковёр оставили в могиле.

— Мать попросила, — пояснил старший сын дяди Бухсая. — Покойный любил этот ковёр, пусть, мол, навсегда останется с ним.

Вот так завершилась история о старом ковре. Признаться, она тронула меня за живое. Вместе с дядей Бухсаем ушло в землю ещё одно свидетельство эпохи, хранившее в себе кусок истории, нечто потаённое. Я знаю, дядя Бухсай сам не согласился бы с захоронением ковра; не пойму, почему об этом не подумали близкие родственники. Наверное, тем самым хотели воздать последнюю почесть покойнику…

Мне в утешение глубокое убеждение, к которому я пришёл в ходе своих изысканий, — уверенность в том, что Низами Гянджеви был из лезгин. Это для меня как большой подарок от дяди Бухсая.

И последнее. Я привёз из села в городскую свою квартиру один из ковров, сотканных руками моей матери, и повесил на стене в своей комнате. Мой ковёр не похож на ковёр бабушки Хеже, его рисунок другой. Но всё же…

Редактор Анастасия Ворожейкина

Другая современная литература: https://chtivo.spb.ru/all-books.html