Читая научно-популярные книги, столкнулся с проблемой забывания некоторых моментов. Нужно повторять, а ещё лучше — пересказывать. Почему бы не совместить приятное с полезным и не оформить пересказ в виде поста на Пикабу? Возможно, кому-то тоже захочется почитать. Буду периодически освежать старые конспекты прочитанных книг и писать новые. И начнем с одной из первых книг, прочитанных давным давно... Книга, которая дала мощный толчок развитию поведенческой экономики и показала насколько несовершенным может быть наше мышление.

Канеман, лауреат Нобелевской премии по экономике, утверждает, что наш разум использует две системы мышления: Система 1 — быстрая, автоматическая, интуитивная. Работает на эмоциях, ассоциациях и привычках. Она отвечает за мгновенные реакции, но часто ошибается из-за упрощений и предубеждений. Система 2 — медленная, аналитическая, логическая. Требует усилий и внимания, используется для сложных задач, но включается не всегда, потому что мы ленивы или отвлечены. Эти системы постоянно взаимодействуют, и их конфликт объясняет многие ошибки в суждениях и решениях.

Книга разделена на пять частей.

Первая часть описывает основы подхода к суждениям и выбору на базе двух систем. Она уточняет разницу между автоматическими действиями Системы 1 и контролируемыми действиями Системы 2 и показывает, как ассоциативная память, составляющая ядро Системы 1, постоянно строит связную интерпретацию происходящего в мире в любой заданный момент.

Вторая часть дополняет исследования эвристики суждений и рассматривает основную проблему: почему нам трудно думать статистически? Ассоциативное, метафорическое, причинно-следственное (каузальное) мышление дается легко, но для статистического мышления необходимо думать сразу о многом, а этого Система 1 не умеет.

Трудности статистического мышления отражены в третьей части, описывающей удивительное ограничение нашего разума: чрезмерную уверенность в том, что мы якобы знаем, и явную неспособность признать полный объем нашего невежества и неопределенность окружающего мира. Мы склонны переоценивать свое понимание мира и недооценивать роль случая в событиях.

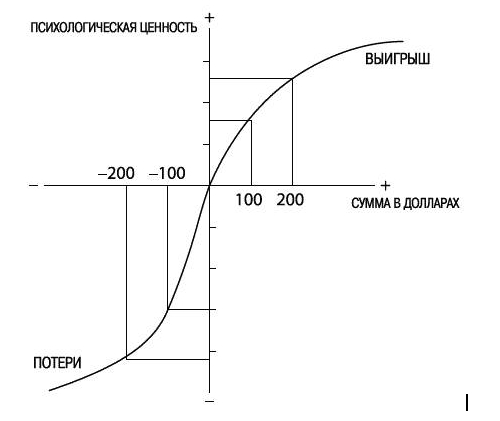

Четвертая часть — диалог с экономическими дисциплинами о природе принятия решений и о предполагаемой рациональности всех экономических субъектов.

Пятая часть описывает исследования, посвященные различиям двух «я» — назовем их ощущающим «я» и вспоминающим «я», — у которых не совпадают интересы.”

Автор делит разум на быструю, автоматическую и интуитивную Систему 1, которая работает без усилий, опираясь на эмоции и привычки, и медленную, сознательную и логическую Систему 2, требующую внимания и энергии для сложных задач. Эти системы постоянно взаимодействуют: Система 1 предлагает быстрые ответы, а Система 2 включается, чтобы их проверить, хотя часто ленится это делать, из-за чего мы ошибаемся. Канеман показывает, как Система 1 управляет повседневностью, вроде вождения или чтения, а Система 2 нужна для анализа или вычислений, но её ресурсы ограничены, и она устаёт. Система 1 любит простоту и верит понятной информации, но легко попадает в ловушки вроде оптических иллюзий, которые Система 2 может распознать, но не всегда вмешивается. В итоге Канеман объясняет, что наш «автопилот» экономит силы, но ошибается, а «контролёр» помогает, только если мы сознательно его задействуем.

До и после Канемана с Тверски эту концепцию используют авторы многих книг по психологии, когнитивным наукам, практикам медитации и другим областям. Например, схожесть с этой идеей можно увидеть в некоторых работах по философии (например, у О. Бренифье), где Систему 1 называют Мифосом, а Систему 2 — Логосом

Именно Система один обеспечивает нас быстрыми суждениями, но за скорость приходится платить качеством. Систему 1 мы используем, когда навешиваем ярлыки, когда мыслим клишированно и стереотипно. Именно её можно назвать интуитивным мышлением.

Система 2 же отвечает, грубо говоря, за любую сложную когнитивную деятельность. Она же отвечает за самоконтроль. Если, условно, Систему 1 можно ассоциировать с эмоциональной реакцией (работой лимбической системы), то Систему 2 с рассудочным мышлением (работой коры головного мозга), когда мы контролируем свои эмоциональные порывы. Работа Системы 2 требует усилий и когда мы истощаем её чрезмерной нагрузкой, мы начинаем больше ошибаться. Мы прерываем диеты, агрессивней реагируем на стресс, нам тяжелее справляться с трудными когнитивными задачами на работе и т.д.

Как писал Стивен Пинкер: “Вся наша жизнь - зефирная дилемма”. Дилемма отложенного вознаграждения или зефирная дилемма - концепция, описывающая трудность выбора между “сейчас, но не много” и “много, но позже”. Детям в возрасте от четырёх до шести лет предлагали выбор: съесть одну зефирку немедленно или подождать пятнадцать минут и получить две. Их оставляли наедине с лакомством в комнате, где за ними незаметно наблюдали через зеркальное окно. Ситуация становилась настоящим испытанием: зефирка лежала прямо перед ребёнком, манила своей доступностью, а обещание удвоенной награды требовало терпения. Канеман утверждает, что Система 1 провоцирует выбрать вариант - взять одну зефирку сейчас, а Система 2 - подождать и взять 2. Вы замечали, что легче сорваться с диеты или не пойти в спортзал, если сильно устал на работе, требующей умственной деятельности?

Некоторые механизмы работы Системы 1.

Прайминг - это когнитивное явление, работающее через ассоциации, при котором предшествующая информация влияет на восприятие и поведение человека, даже если он этого не осознаёт. Например, Джон Барг провел эксперимент с “медленными” словами. Участникам предлагали составить предложения из набора слов, где часто встречались слова типа "старость", "медленный", "седой". После этого они медленнее выходили из лаборатории, чем участники контрольной группы! Их мозг подсознательно связал слова со старостью и замедлил движения. (Позже Канеман корректировал свое мнение по поводу степени влияния прайминга на мышление в меньшую сторону)

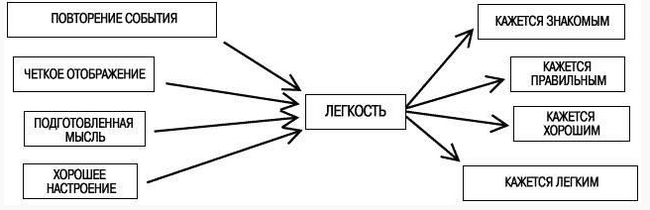

Система 1 “любит” легкость. Она любит экономить силы и цепляется за всё, что не требует лишних усилий. Если идея повторяется, выглядит знакомой или подаётся в простой форме, Система 1 принимает её без особой проверки. Например, ты скорее поверишь утверждению «солнце светит ярко», чем запутанному «электромагнитное излучение звезды вызывает визуальное восприятие». Почему? Первое проще усвоить, и мозг говорит: «О, это звучит правдоподобно».

Когнитивно легкими мозг считает все те сигналы, которые не требует затрат на обработку. К лёгким сигналам относится часто повторяющаяся информация (привет рекламе и пропаганде), подготовленная, отрепетированная информация, а также чётко воспринимаемая информация — яркий, контрастный текст и картинки (Мария Фаликман, описывая механизмы внимания, говорит, что наш мозг, обрабатывая визуальную информацию, особенно концентрируется на контрасте объектов, т.к. это связано с эволюционной потребностью быстро и точно находить хищников умело маскирующихся в зарослях).

“Разные причины легкости или напряжения действуют в обе стороны. В состоянии когнитивной легкости вы, вероятно, находитесь в хорошем настроении, вам нравится то, что вы видите, вы верите тому, что слышите, доверяете своим предчувствиям и оцениваете ситуацию как комфортную и знакомую. Вдобавок вы, скорее всего, рассуждаете небрежно и поверхностно. Ощущая напряжение, вы, вероятно, будете бдительны и склонны к подозрениям, вложите больше сил в свое занятие, будете чувствовать себя не так комфортно и делать меньше ошибок, но при этом вы будете меньше обычного использовать интуицию и творческие способности.”

Небольшое отступление. Люди - социальный вид и решение социальных проблем - одна из важнейших потребностей любого человека. Мэттью Пененбаум в книге “Социальный вид” описывает нейронную сеть пассивной работы головного мозга (или сеть по-умолчанию), как один из основных субстратов для построения предсказаний с целью быстрой и адаптивно-выигрышной реакции на различные социальные стимулы. Эта сеть постоянно прорабатывает различные варианты взаимодействий с другими людьми. Именно она “строит” диалоги в голове и прорабатывает варианты ответа на критику спустя несколько дней после конфликта. Если совместить концепцию Канемана и Тверски с концепцией Пененбаума, получается что сеть пассивной работы головного мозга и Система 1 тесно связаны. Мы в течение всей жизни формируем базу для работы пассивной сети и, соответственно, для Системы 1, и формируем мы её чаще неосознанно.

Видимо, Шерлок Холмс и Татьяна Черниговская что-то знали о принципах Системы 1, говоря, что голова - не чердак, чтобы захламлять её чем-то ненужным. Стоит задуматься, прежде чем смотреть всевозможные короткие видео и посты в соцсетях, т.к. они с высокой долей вероятности влияют на материал для обработки Системы 1

Канеман уделяет особое внимание тому, как наш разум справляется с каузацией (причинно-следственными связями) и статистическим мышлением, подчёркивая, что мы часто ошибаемся из-за склонности Системы 1 к упрощению сложных данных. Наш мозг любит истории, где всё логично связано — если А, то Б, — и сопротивляется абстрактным вероятностям, которые предлагает статистика. Канеман показывает, что это делает нас уязвимыми к иллюзиям причинности и плохими интерпретаторами чисел. Передаем дружный привет религиям, астрологии, приметам, суевериям и т.д.

Что касается статистического мышления, Канеман показывает, как плохо мы с ним справляемся. Система 1 не дружит с вероятностями и средними значениями — ей подавай конкретные примеры. Если ты слышишь, что «у 5% людей после вакцины побочные эффекты», это звучит абстрактно и не цепляет. Но стоит рассказать историю про друга, который после укола слёг с температурой, и ты сразу насторожишься. Канеман называет это «эвристикой доступности»: яркие случаи перевешивают сухие цифры, потому что их легче представить. В итоге мы переоцениваем редкие события, если они эмоциональны, и недооцениваем обыденные, но важные тенденции.

Еще одна проблема — игнорирование базовых вероятностей. Канеман приводит пример с задачей про Стива, которого описывают как застенчивого и аккуратного. Людям предлагают описания Стива и просят оценить вероятность того, что Стив либо фермер, либо библиотекарь. Испытуемые чаще думают, что он библиотекарь, а не фермер, потому что образ Стива больше подходит библиотекарю, хотя фермеров в мире намного больше, следовательно, ответ с фермером вероятней. Система 1 фокусируется на стереотипе, а Система 2 ленится учесть статистику. Это явление он называет «ошибкой базового уровня» — мы забываем про общую картину, увлекаясь деталями.

Суть эффекта в том, что первое впечатление — положительное или отрицательное — становится фильтром, через который мы видим всё остальное. Если учитель считает ученика талантливым из-за одной удачной работы, он может закрывать глаза на его ошибки позже. Или, наоборот, если кто-то показался грубым с первой встречи, ты решишь, что он еще и ленив, хотя доказательств нет. Канеман подчеркивает, что это работает автоматически: Система 1 цепляется за заметную характеристику и раскрашивает ею весь портрет, а Система 2 редко вмешивается, чтобы проверить, насколько это обосновано.