Как был устроен дореволюционный университет. Часть II

Продолжение рассказа про дореволюционный университет, первая часть здесь.

Как был устроен университет

Стандартный университет состоял из четырех факультетов — юридического, историко–филологического, физико–математического и медицинского. Так были устроены Московский, Киевский, Новороссийский (в Одессе), Харьковский, Казанский, Варшавский университеты. В Петербургском университет не было медицинского факультета (считалось, что для города достаточно Военно–медицинской академии), но зато был очень маленький восточный. В Юрьевском (Дерптском) университете был еще и лютеранский богословский факультет. Томский университет состоял из медицинского и юридического факультетов, а Саратовский и вовсе из одного медицинского факультета.

Факультеты были разноразмерными. Для примера, в Московском университе в 1910 году на юридическом факультете было 3890 человек, на медицинском 2200, на физико–математическом 2800, на историко–филологическом 970. Университеты также были разноразмерными, в Московском, самом большом, перед войной было 9.1 тыс. студентов, в Казанском, самом маленьком из полнокомплектных — 1.9 тыс.

На 1913 год во всех университетах училось 34 тыс. человек, при том что во всех других казенных гражданских высших учебных заведениях было 29 тыс. студентов.

На кого учили в университете

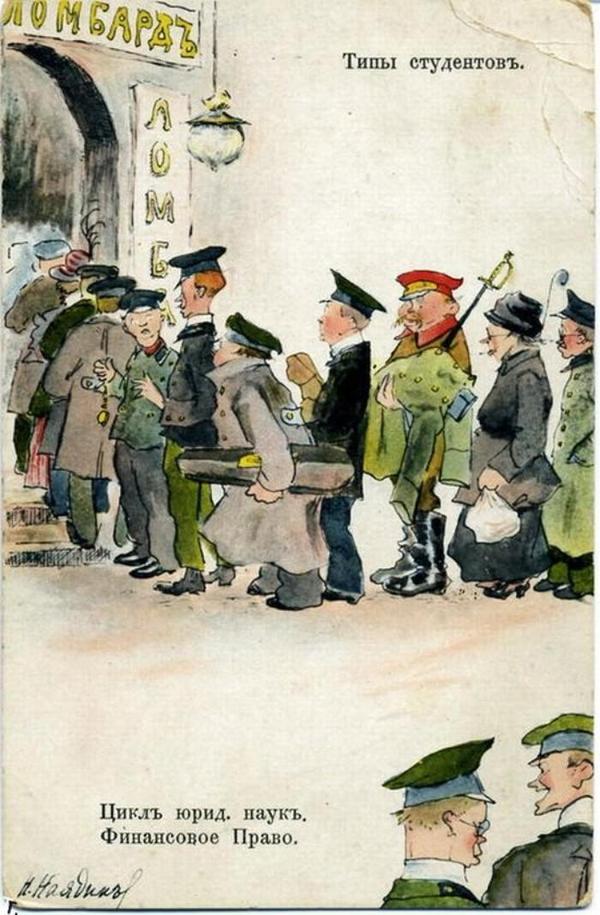

Главных направления в университетах всегда было два — медицинское и юридическое. С врачами всё понятно. Юридический же факультет готовил не столько юристов (вакансий чисто правового/судебного характера было раз в пять меньше, чем выпускников), сколько чиновников, для которых юридический диплом считался нормой.

Историко–филологический факультет вернее было бы называть общегуманитарным, а физико–математический — естественнонаучным, так как преподавался на этих факультетах куда более широкий круг предметов, чем следовало из названий, например, на физико–математическом преподавались физиология, зоология, ботаника. Оба этих факультета по существу готовили учителей для средних учебных заведений (количество ученых в России того времени было ничтожным), но и из этих факультетов также легко принимали в чиновники. Несмотря на одинаковые карьерные перспективы выпускников двух научных факультетов, гуманитарные науки были значительно менее популярны.

Восточный факультет готовил чиновников для дипломатической службы в Азии.

Надо понимать, что практически все студенты университета были нацелены на государственную службу или педагогическую деятельность, которая тогда также была разновидностью государственной службы (даже учителя частных средних учебных заведений имели права чиновников). Разумеется, университетское образование не было препятствием к любого рода частной службе, но, ясное дело, дипломы технических и коммерческих вузов у бизнеса котировались выше. На этом фоне продолжавшееся десятилетиями непрерывные волнения и стачки в университетах, да и в целом типичный для студентов антиправительственный настрой, выглядят еще более удивительными.

Как можно было поступить в университет

В университете не было вступительных экзаменов. Выпускники гимназий поступали в университет по заявлению, причем в теории аттестат зрелости (то есть свидетельство об окончании гимназии) уже гарантировал поступление.

Выпускники всех прочих средних учебных заведений (реальных училищ, коммерческих училищ, кадетских корпусов), где не преподавали латынь, должны были предварительно сдать экзамен за весь гимназический курс латыни. Это было очень сложной задачей, и число абитуриентов–негимназистов обычно не превышало 10–15% от общего числа студентов. До начала 1900–х всех их отсылали с малолюдный, неуютный для русских Варшавский университет.

Выпускников духовных семинарий (а они почти поголовно мечтали сбежать из духовного ведомства), знавших латынь, принимали после сдачи экзаменов по гимназическому курсу математики и физики; до середины 1900–х их брали только в Томский университет.

В теории, Министерство народного просвещения, к которому и принадлежали почти все средние учебные заведения, должно было как–то позаботиться о том, чтобы число лиц с аттестатом зрелости, желающих поступать в университеты, и число мест в университетах совпадали. На самом деле непрерывно происходили нестыковки — гимназии росли быстрее, чем университеты, штаты (то есть количество профессоров) которых не изменялись с 1863 по 1917 год.

Вначале министерство попыталось прикрепить выпускников каждого учебного округа к находящемуся в нем университету, но план работал плохо: все, кто мечтал о карьере, стремились в столицу (там был больше шанс завести во время учебы полезные связи), все, кто мечтал об интересной студенческой жизни и о постижении наук, стремились в Москву. Родственные связи, знакомства и рекомендации, как всегда бывает, прорывали бюрократические барьеры.

В какие–то годы абитуриентов, подавших прошение позже всех, могли, за отсутствием вакансий, просить либо поступить в другой, менее популярный университет, либо явиться на следующий год. Понятно, что это только ухудшало положение на будущее. Но, в любом случае, устройство конкурса или вступительных экзаменов было юридически невозможным.

К началу 20 века МНП плюнуло на разноразмерность университетов и перестало с ней бороться. Теперь столичные суперуниверситеты просто принимали всех желающих, компенсируя ничтожное количество профессоров наймом неполноправных приват–доцентов (см. далее), расходы на содержание которых покрывались из платы за учебу. Но развивать здания университетов с той же скоростью, с какой развивалась сеть гимназий, не получалось. Аудитории всё более и более переполнялись, что и привело в конце концов к поощрению учебным начальством практически заочного стиля обучения.

Плата за учебу. Гонорарная система

Студенты платили 25 рублей за полугодие плюс гонорар, который напрямую поступал преподавателю. Гонорар составлял 1 рубль за недельный час в полугодие (в полном расписании лекций было 20–22 часа в неделю для одного года обучения. Перед началом семестра студенты заполняли запись (обязательно было выбрать хотя бы 8 часов в неделю), оплачивали выбранные часы, и названия оплаченных курсов переписывали им в матрикул (сегодня он называется зачеткой). За государственные испытания (финальные экзамены) платили еще 20 рублей.

Большие университеты приблизительно на 50% финасировались казной по штату, эти деньги шли на фиксированные оклады профессоров, на вспомогательный персонал и на содержание зданий, 30% составляла плата за учебу, это были собственные средства университета, распределяемые его правлением по своему усмотрению (реально из них оплачивали приват–доцентов), и 20% гонорара шло преподавателям напрямую.

15% наиболее нуждавшихся студентов университет имел право освобождать от платы за обучение. Еще 10–15% студентов получали разнообразные казенные и частные стипендии, превышавшие по размеру плату за обучение.

Общая сумма расходов на обучение студента в больших университетах была около 130 рублей, совсем немного, заметно меньше, чем в приличной гимназии.

Преподаватели

Преподаватели делились на две касты — штатных и младших. Штатные преподаватели это ординарные профессора (3000 рублей в год) и экстраординарные профессора (2000 рублей в год). Ничем, кроме названия и размера жалованья эти профессора не различались. Через 30 лет учебной службы профессор получал звание заслуженного, пенсию в размере оклада, и мог оставаться преподавать на условии уменьшения жалованья до 1200 рублей. Учебная нагрузка на профессоров была маленькая, нормой считалось 6 лекционных часов в неделю.

Младшие преподаватели это приват–доценты, парии академического мира. Приват–доценты рассматривались как стажеры–добровольцы, не считались на государственной службе, не выслуживали чина, не имели фиксированного жалованья, но получали гонорар на общих условиях. Чаще всего, университеты доплачивали им из собственных средств 600–800–1000 рублей. Деньги эти были маленькие, и приват–доценты всегда прирабатывали еще в 2–3 учебных заведениях. В больших университетах приват–доцентов было в 5–8 раз больше, чем профессоров, то есть шанс дослужиться до профессора был далеко не у каждого.

Гонорар распределялся формально справедливо, но исключительно неравномерно. Профессор юридического факультета, читавший 10 лекций в неделю 800 студентам юридического факультета, получал 16 тысяч рублей в год. Приват–доцент на историко–филологическом, читавший 2 часа в неделю необязательный спецкурс перед 20 заинтересовавшимися — 80 рублей в год. Можно догадаться, как эти два персонажа относились друг к другу.

Основная проблема университета состояла в объективной нехватке денег, приводившей к небольшому объему реально совершаемого преподавательского труда. В принципе, на одного преподавателя приходилось около 30 студентов, это еще кое как терпимо. Но эти преподаватели читали в среднем 3–4 часа в неделю, а у студентов в расписании было 20–24 — а это уже значило, что на одну читаемую лекцию / проводимый семинар в среднем приходилось 160–200 записавшихся студентов. Разумеется, о любого рода индивидуальной работе преподавателя со студентом при таком соотношении приходилось забывать, учебная система сама собой скатывалась в полузаочную, а для самых ленивых — и просто в заочную.

Лига историков

19K поста54.7K подписчиков

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения