Разбор разбора разбора картины Николая Касаткина "Кто"?

Недавно я написал пост с анализом картины Николая Касаткина "Кто?". Пост был посвящен анализу статуса незаконнорожденных детей в царской России и имел основным источником книгу И.Гессена "Узаконение, усыновление и внебрачные дети" (1916 год), которуя я пересказал коротко, но достаточно близко к тексту.

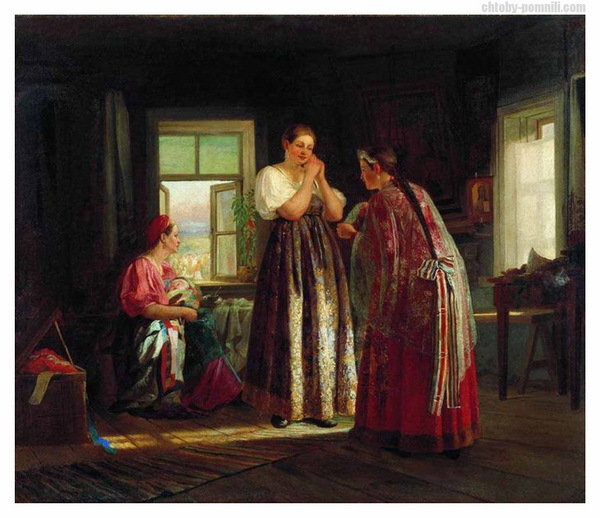

Про место действия я сообщил, что перед нами скорее горожане, чем крестьяне; жилище художник изобразил невнимательно, не вдаваясь в подробности; нельзя даже понять, каменный дом или деревянный; но всё же перегородки не до потолка намекают на то, что на картине изображена так называемая каморочно–клетушечная квартира, обычное жилье городской бедноты.

На что здесь следует обратить внимание:

- для основной идеи картины и моего поста не принципиально, в деревне происходит действие или в городе;

- я сделал вывод, что художник изобразил жилище невнимательно и не вдаваясь в подробности, то есть художник тоже не считал этот момент важным для понимания;

- я сделал оговорки ("скорее", "намекает"), позволяющие понять, что это не более чем поверзхностные предположения, для отличения их от безусловных фактов, излагаемых далее.

Но, как говорится, на всякий чих не наздравствуешься. Трудно написать пост, чтобы кто-то, забыв про академические стандарты дискуссии, не полез в бутылку. Немедленно появился пост, объясняющий, что перед нами деревенская изба, а я сам демонстрирую недстаточное знание истории, некомпетентен и неадекватен.

Разберем по пунктам:

1. Между очевидно городским домом (кирпичные стены, многоэтажный и т.п.) и деревенской избой существовало множество переходных форм; да и вообще, граница между селом и городом в старой России была достаточно размытой. Малые города были, за исключением нескольких главных улиц, были застроены домами вполне деревенского типа, и даже в довольно больших городах из таких изб зачастую состояли окраины. Обычные пятистенки, более сложные и крупные избы, двухэтажные избы - всё это встречалось и в городе, и в деревне.

Разумеется, и оформлены интерьеры этих домов были по-разному - что неудивительно, в стране было 15 миллионов домохозяйств. Кто-то жил на окраине города, но в абсолютном сельском примитиве, с бревенчатыми стенами, лавками по периметру, козленком под лавкой и сеном, валяющимся прямо в избе. У каких-то деревенских жителей достаток позволял купить нормальную мебель, изготовленную профессиональным столяром, обзавестись зеркалом, напольными часами, шкафами для хранения вещей, и даже наклеить на стены обои.

В общем, во всех случаях, когда художник не показал нам, что дело происходит в многоэтажном каменном доме, не нарисовал за окном городскую улицу и т.п., мы в равной мере можем допустить, что речь идет и о сельском быте, и о быте небогатых мелкогородских мещан.

2. То же самое мы можем отнести к любого рода одежде. Да, существовали различимые стили городского и деревенского костюма. Но из этого нельзя делать вывод, что все поголовно горожане ходили в городской одежде, а селяне - в крестьянской. Какие-то недавние горожане с ничтожными заработками начинали свою жизнь в городе с обычного крестьянского костюма, а затем, по мере социализации, подкупали разного рода кепки-косоворотки-пиджаки-жилетки, доходя, при заметных жизненных успехах, даже и до смокингов с крахмальными рубашками, надеваемых в праздничных случаях (то есть до костюма барина). Тем же путем, но медленнее, шли их деревенские собратья. Крестьянки еще сохраняли парадные народные костюмы, но рядом с ними, как выходная одежда, появлялись блузки и длинные юбки, а у кого-то и платья с корсажем. Мужчины начинали носить картузы, пиджаки и т.п. В общем, и тут нет никакой четкой границы.

3. Что было делать художнику, который желал нарисовать нечто определенное и общепонятное? Старинные иконописцы подписывали всё словами - над чертом надписано "черт"; всякий тут же понимал, кто это тут нарисован с рогами. Но художник 19 века пользовался иным приемом - он изображал типичное, чтобы картина стала понятной для зрителей на самом поверхностном уровне их ассоциаций. Бедный крестьянин - в лаптях, крестьянин побогаче - в сапогах, горожанин - в сапогах, но еще и в пиджаке. То, что и в городе попадались доходяги в лаптях, а какой-нибудь зажиточный лавочник для форса надевал в праздники штиблеты, художник игнорировал - нетипичные вещи могут запутать зрителя.

Таким образом, чтобы понять картину 19 века, надо восстановить первый ряд ассоциаций старинного зрителя.

Как нам трактовать наряд женщины на картине? Очень просто - для приобщенной к городской культуре, чуть продвинутой женщины (типа горничной) художник нарисовал бы плате с корсажем, для крестьянки - обычный деревенский наряд (то ли сарафан, то ли бесформенные народные аналоги юбки и блузки). Носили ли горничные у хозяев попроще такие юбки и блузы - да, конечно, некоторые носили. И у кое-каких крестьянок тоже был такой наряд в качестве выходного. Но это ничего не значит - художник ориенируется на самую поверхностную ассоциацию зрителя той эпохи, а она связывала этот костюм с самым простым и бедным слоем горожанок.

4. Теперь перейдем к дому. Как я уже упоминал, художник отнесся к интерьеру невнимательно. Если бы он хотел показать именно деревенскую сцену, он мог бы нарисовать более очевидную избу, если бы ему была нужна квартира городской бедноты - выделить поярче городские черты.

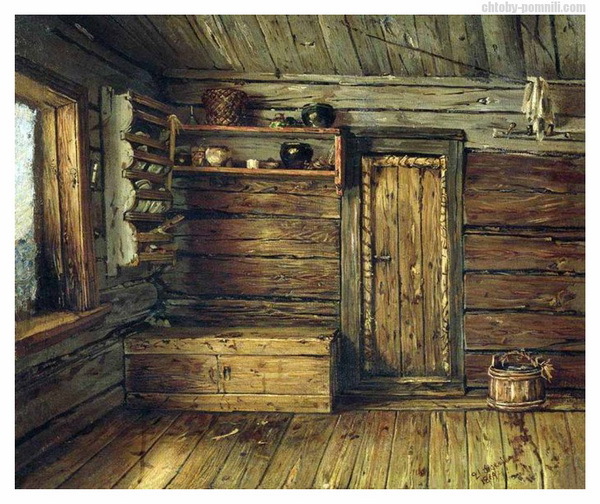

Для первой задачи ему надо было бы убрать со стен обои, раскрыть основное помещение избы (перегородки в избе бывают, но не в каждой), и добавить сена-соломы, которым нечего делать в жилище горожанина. Еще полезно нарисовать очень грубую дверь из досок, каких в городе не бывает.

Для второй задачи было бы достаточно изобразить помещение так, чтобы в картину попала толстая кирпичная наружная стена, прямо указывающая на гордской дом, а также показать печку городского типа (например, цилиндрическую печь Утермарка), также была бы плезна филенчатая дверь столярной работы.

Ни того, ни другого автор не сделал. Всё, что мы видим, это просто малоопределенные намеки. Но, на мой взгляд, они все-таки более указывают на городской дом. Приметы следующие:

- перегородки не до потолка (очень типичны для клетушечных квартир городской бедноты, а в деревенском доме встречаются реже);

- обои (для деревни обои большая редкость и примета процветающего, зажиточного хозяйства, что не коррелирует с общей атмосферой бедности на картине);

- мебель профессиональной столярной работы (разумеется, и ее тоже можно встретить в деревне, но, также, в более зажиточных домах).

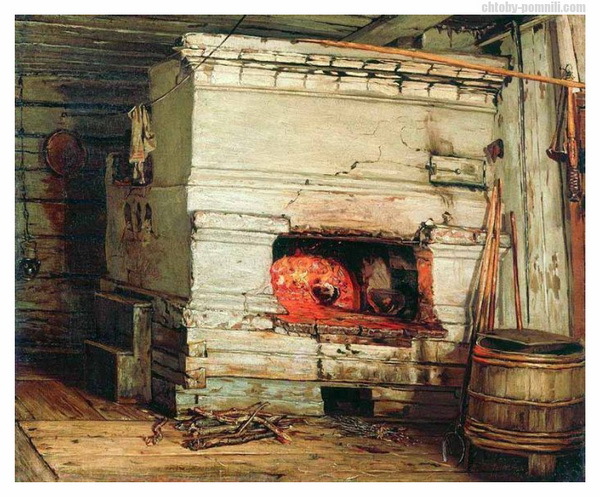

Русскую печь (видна на заднем плане), и типичную для рубленой избы конструкцию потолка я не считаю типично деревенскими приметами. Приблизительно половина жилищ в городах той эпохи были, в конструктивном смысле, избами, и отапливались обычнейшими русскими печами. Первое, с чего начинали их облагораживание хозяева, желающие отделить себя от крестьянской культуры - меблировка городского типа (исчезают лавки, появляются шкафы для вещей) и мебелью столярной, а не плотничной работы, и клейка обоями.

Все три указазнные приметы по отдельности легко могут быть встречены в деревне, но в совокупности они намекают (подчеркиваю, именно намекают) на город.

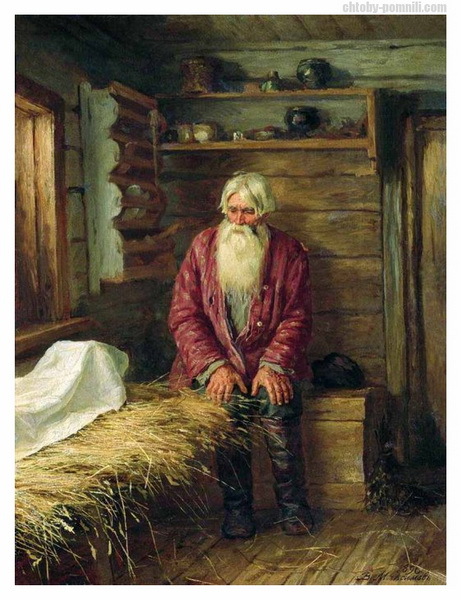

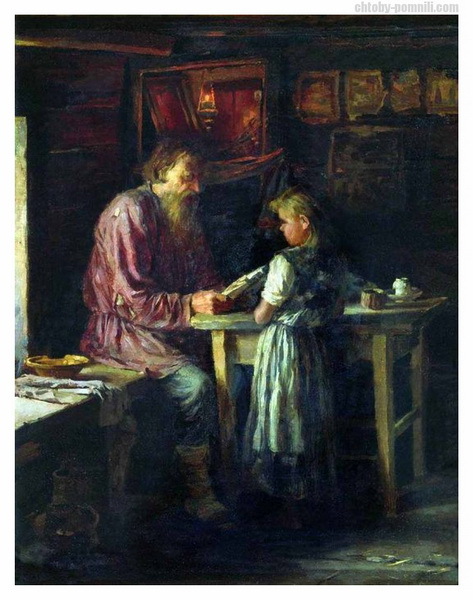

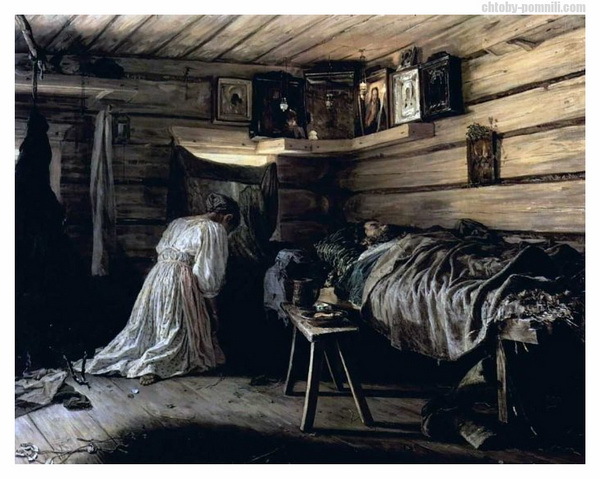

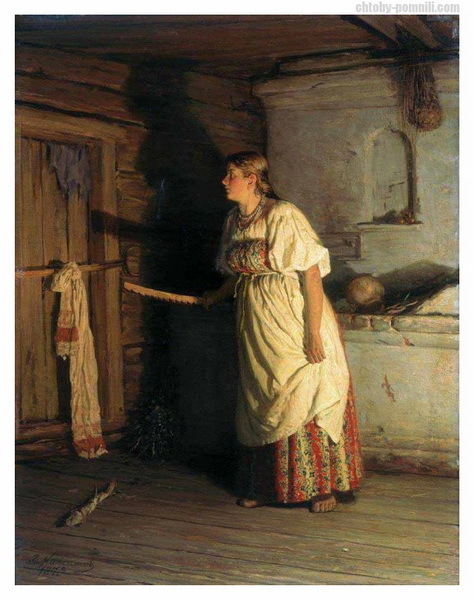

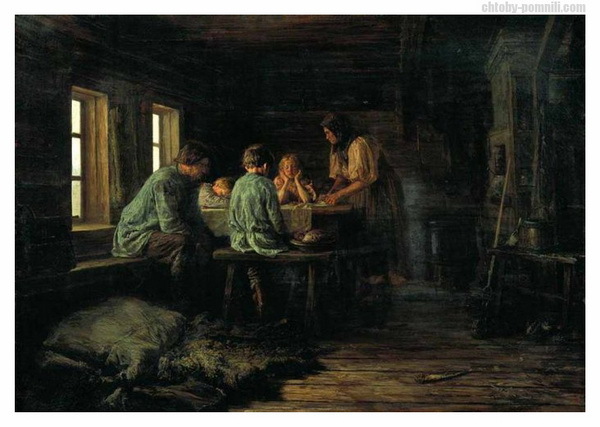

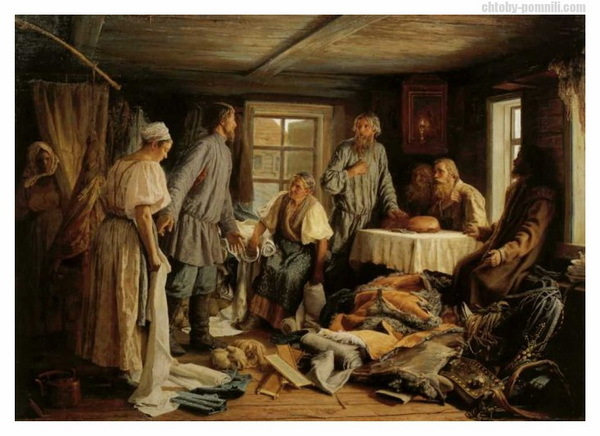

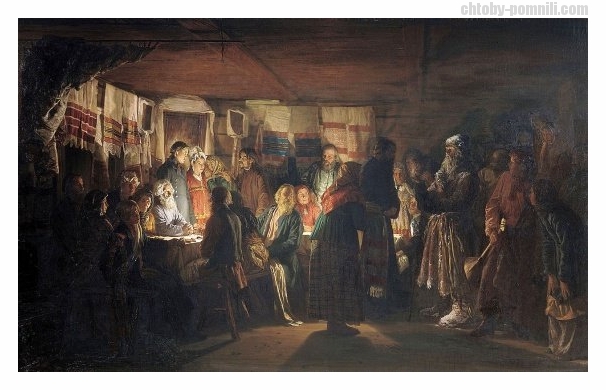

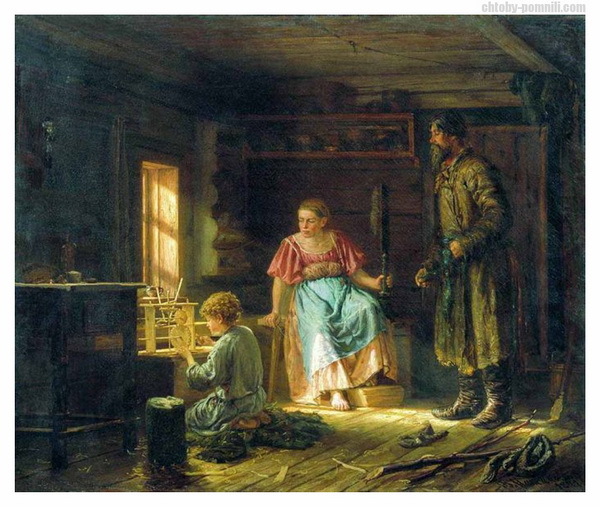

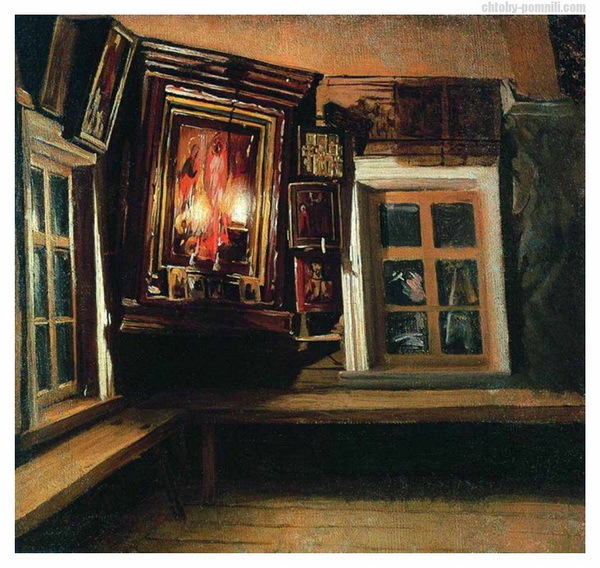

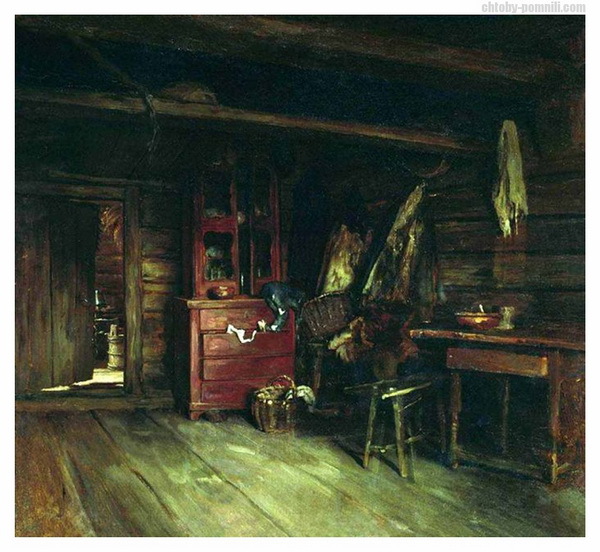

Поскольку в качестве примера моей неправоты была приведена картина Максимова "Вид деревенской избы", в которой показана простая, но всё же столярная мебель (то есть, по моей версии, городская примета), я провел комплексный анализ всех найденных в интернете 15 картин Максимова, изображающих интерьер деревенского дома.

То, что я считаю городскими приметами, и что показано на картине "Кто?", у Максимова:

- обои не изображены ни на одной картине;

- мебель столярной работы изображена на 2 картинах;

- перегородки не изображены ни на одной картине.

То, что я считаю приметами деревенской жизни, и чего нет на картине "Кто?", у Максимова:

- лавки по периметру изображены на 9 картинах;

- грубая дверь из досок изображена на 5 картинах;

- сено-солома-хворост изображаются на 6 картинах;

- однообъемное помещение без перегородок и бревенчатые стены изображены на всех картинах.

Еще раз повторюсь, что всё, что нарисовал Максимов, можно было встретить в городах. Но художник изображал типичное. А типичными такие интерьеры были для деревенской избы.

Таким образом, критику моего оппонента я рассматриваю как cherrypicking - вытягивание из большого массива разнообразной информации того, что подвтерждает отстаиваемую точку зрения.

Картины Максимова приводятся ниже.

Лига историков

19K поста54.7K подписчиков

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения