С древнейших времен, ежедневно испытывая на себе превратности погоды, человек проявлял живой интерес к окружающей его природной среде. Ученые датируют возникновение первых метеорологических воззрений у наших предков эпохой первобытно-общинного строя (примерно 700-800 тысяч лет назад). На исходе каменного века, еще не имея представления о физической картине мира, люди пытались найти объяснение процессам, происходившим вокруг. Визуально наблюдаемые объекты и явления материального мира, такие как земля, небо, вода и молнии находили отражение в мифологии. Не были исключением и облака.

В качестве примера можно привести древнегреческую мифологию. Богом, как бы сегодня выразились, верхних слоев атмосферы, в ней был Эфир, рожденный от союза бога мрака Эребра и богини ночи Никты. Его называли отцом всех ветров, приписывая ему повелевание облаками. В славянском язычестве тоже были боги – повелители стихий. Не зная физических основ круговорота воды в природе, не имея представления об испарении влаги и механизме формирования облаков, славяне предполагали о наличии постоянных запасов воды где-то высоко над землей, на небе. По их мнению, эта небесная влага иногда, в непредсказуемое время, могла принимать вид туч, проливаясь на землю в виде дождя, содействуя росту трав и урожаю. В воззрениях славян согревающие лучи солнца и живительные капли воды, доходящие до земли, являлись даром небес, а облака – механизмом дарования. Так сформировались представления о хозяине небесной воды, распоряжающемся дождями, грозовыми ливнями и молниями. В славянской языческой картине мира появился могущественный бог Род, влияющий на все живое посредством облаков и водяных капель.

Однако, люди не только созерцали, поклонялись и трепетали. Наиболее пытливые умы стремились познать, проникнуть в суть природных явлений. Переход от собирательного к производящему земледелию обострил внимание наших предков к метеорологическим явлениям. Благополучие человека оказалось в еще большей зависимости от переменчивой погоды, в первую очередь от количества солнечного света и количества выпавшей влаги. Даже нашим далеким предкам было очевидно, что количество этих небесных благ теснейшим образом связано с облаками.

Существенно забегая вперед, скажем, что в ХХ веке немецкий специалист в области биоклиматологии доктор Дитмар Ассман в книге «Чувствительность человека к погоде» (Die wetterfuhligkeit dea menschen) расширил наши представления о влиянии облачности на людей. Ученый установил, что облачность оказывает влияние на человека, прежде всего, посредством регулирования интенсивности солнечного освещения. Он доказал, что с изменениями облачности непосредственно связаны некоторые биологические реакции организма, в частности ферментационная функция микробов.

Веками люди проявляли интерес к атмосферным явлениям. Однако, лишь с возникновением письменности они получили возможность аккумулировать полученные знания, сохраняя их для потомства. До нас дошли записи о состоянии погоды, сделанные человеком еще за 3000 лет до нашей эры. Есть такие и в русских летописях. Первые письменные свидетельства эпизодических наблюдений нашими предками за погодой датированы второй половиной IX века. Как правило, в летописях находили отражение чрезвычайные проявления погоды или необычные атмосферные явления – события, поражавшие воображение или непосредственным образом влиявшие на повседневную жизнь. Исследователи, сопоставившие впоследствии древние источники, утверждают, что русские летописи содержат более широкий и надежный материал, чем зарубежные.

В книге «Очерки развития метеорологических наблюдений в России» исследователь истории отечественной гидрометеорологии Д.Ф. Нездюров привел ряд фрагментов славянских летописей разных веков, иллюстрируя их содержание и стиль изложения. Вот характерные примеры: «1127 г. – четыре дня и две ночи падала густая метель», «1144 – на пасху выпал большой снег – коню по грудь», «1163 – зима же была теплая с большими дождями и страшными грозами и молниями», «1657 – гром гремел и молния блистала, и шел дождь велик» и т.д.

В приведенных примерах нет ни слова об облаках. Это объясняется тем, что облака сами по себе не причиняли людям неудобств. Однако, косвенно их влияние прослеживается практически в каждом, приведенном случае: дождь, снег, град, молнии, аномальная жара и аномальный холод имеют непосредственную связь с состоянием облачного покрова. Век за веком русский крестьянин, наблюдая за природой, подмечал эту связь, накапливая знания, делясь ими с соседом, передавая их детям. Так, со временем, облака заняли свое место в общей картине мироздания, став в сознании людей неотъемлемой частью процессов, происходящих в природе. С пониманием этого, наблюдение за облаками получило важнейший прикладной смысл.

Наряду с крестьянами, существенный вклад в копилку познаний русского народа об облаках внесли первопроходцы и мореплаватели. Продвигаясь на север и восток, они преодолевали обширные территории и водные пространства. В длительных походах они подмечали взаимосвязь между облаками и погодой. Кроме того, от облаков зависела освещенность ночного неба луной и возможность ориентироваться по звездам. Это обусловило внимание славян, покорявших север и восток современной России, а также омывающие их моря, к облакам.

Важная веха в отечественной истории изучения облаков связана с именем и эпохой Петра I. Претендуя на статус «просвещенного монарха», Петр был еще и практикующим мореплавателем, не понаслышке знакомым с превратностями погоды. Царь не только лично наблюдал за погодой с помощью доставленных из Европы приборов, но и всемерно насаждал эту необходимость среди подчиненных, в первую очередь в армии и на флоте. В частности, «Походные журналы Петра Великого» изобилуют записями о ежедневных наблюдениях. С созданием регулярного флота и учреждением Устава морского, регистрация погодных условий стала для военных моряков обязанностью.

Петр уделял метеорологическим наблюдениям большое внимание. Когда царь не мог принимать личного участия в походе, он поручал наблюдать за погодой командующему своим флотом вице-адмиралу К.И. Крюйсу с непременной отправкой результатов наблюдений в Петербург. Неотъемлемой частью этих донесений были сведения об облаках в районе действия эскадры. В те времена не существовало механизмов качественной оценки облачного покрова, поэтому они получали лишь количественную: «чисто», «ясно», «пасмурно». К примеру, в одном из писем Петру К.И. Крюйс писал: «1722 г. марта 26 день в понедельник. Поутру пасмурно, ветер малый ост и ост-норд-ост, в полдень чисто и солнце, к вечеру и через всю ночь добрый мороз».

Не меньшее внимание к изучению погодных процессов, в целом, и облаков, в частности, проявляли и за рубежом. По накоплению определенного объема метеорологических знаний в отдельных странах, стало очевидным, что погода не признает государственных границ. Следующим шагом на пути ее познания стало объединение международных усилий. В 1723 г. в журнале Лондонского Королевского метеорологического общества была размещена статья под названием «Приглашение к производству общими силами метеорологических наблюдений». Эта статья дала толчок к развитию регулярных наблюдений в России, побудив многих образованных людей начать ежедневно «тщательно отмечать в дневнике» предложенные метеорологические элементы. Одним из них был «вид неба». Важным событием в истории изучения облаков в России стало создание Петербургской Академии наук. Еще до своего официального открытия, Академия приступила к активной работе по организации метеорологических наблюдений.

Следующей вехой в истории изучения облаков стал переход от наблюдений с земной поверхности к исследованию непосредственно в небе. Первые шаги в этом направлении датированы серединой XVIII века и связаны с именем М.В. Ломоносова. Выдающийся русский ученый в своей работе уделял существенное внимание изучению атмосферы, сам производил наблюдения и конструировал приборы. Он пришел к мысли о необходимости вести наблюдения не только у поверхности земли, но и в толще атмосферы. Работая над этой идеей, он на несколько десятилетий опередил уровень развития технической мысли. Ученый предпринял попытку создать летательный аппарат для подъема метеорологических приборов. Он первым попытался на практике осуществить аэрологические наблюдения, подготовив для них необходимое научное обоснование.

Примечательно, что при таком внимании к облакам, никто не брался их классифицировать. Бытовало мнение, что чрезвычайная изменчивость неба не позволяет установить, какой бы то ни было системы в замысловатых облачных конфигурациях. Впервые попытка разделения облаков по их внешнему виду на различные группы была предпринята в 1776 г. известным французским естествоиспытателем, метеорологом-любителем Ж.Б. Ламарком. Однако предложенная им классификация ввиду своего несовершенства не нашла широкого применения.

Большего успеха удалось добиться британцу Л. Говарду, который предложил свою классификацию облаков ученому сообществу в 1802 г. Он использовал для описания форм облаков латинские термины из животного и растительного мира. Именно его авторству принадлежат общепринятые названия трех основных типов облаков: «cumulus» (кучевые), «stratus» (слоистые), «cirrus» (перистые). Их комбинации позволили британскому метеорологу охарактеризовать ещё четыре типа облаков: «cirro-cumulus», «cirro-stratus», «cumulostratus», «сumulo-cirro-stratus» или «nimbus». В 1803 г. он опубликовал «Эссе о видоизменениях облаков» (Essay on the Modifications of Clouds), познакомив британскую метеорологическую общественность со своим взглядом на типизацию облаков.

Л. Говард

Спустя полвека после теоретических заключений М.В. Ломоносова, 30 июня 1804 г. под руководством академика Я.Д. Захарова состоялся первый полет на воздушном шаре с целью исследования атмосферы. Многие учёные, воодушевленные первыми практическими достижениями Я.Д. Захарова, задумались над возможностями исследования атмосферы с помощью летательных аппаратов.

В 1810 г. известный русский ученый основатель Харьковского университета В.Н. Каразин выступил на заседании Московского общества любителей естествознания с речью, в которой в частности говорил: «несмотря на быстрые успехи в наш век естественных наук, одна из частей физики остается до сих пор в том же виде, в каком была во времена Аристотеля. Это метеорология». Если по отношению к метеорологии в целом, это утверждение было несколько преувеличенным, то в вопросах изучения облаков он был не далек от истины.

Исправить ситуацию предстояло, систематизировав наблюдения над ними с земли. Одним из первых мероприятий отечественной Академии наук на этом поприще стало создание соответствующих инструкций. Первая инструкция была составлена и издана директором Нормальной обсерватории А.Я. Купфером в 1835 г. Она разъясняла, как использовать наблюдательные приборы и как вести визуальные наблюдения. В числе прочих метеорологических элементов, она предписывала вести наблюдения и за облаками. Российским метеорологам первой половины XIX в., предписывалось внимательно наблюдать и записывать «светло ли небо или не очень светло, или пасмурно; когда небо все бело бывает, есть ли на небе облака и много ли оных или не много, густы ли они редки, или в иных местах густы, а в иных редки».

Важной вехой в истории изучения нашими соотечественниками облаков стало создание в 1849 г. Главной физической обсерватории. Обосновывая необходимость учреждения в России единого органа, руководящего всей метеорологической отраслью, академик А.Я. Купфер писал: «…может быть со временем объяснится связь между давлением атмосферы, влажностью воздуха и образованием облаков и их разрешением в дождь и снег».

В середине XIX века, когда отечественная сеть метеорологических наблюдений лишь зарождалась, «правильные» регулярные наблюдения в России велись только в Петербурге. Однако, благодаря путешествиям академиков, ученых и походам военных наблюдения распространялись и в других районах страны. Каждая экспедиция обогащала отечественную науку новыми сведениями. В числе прочих, ширился массив наблюдений над облаками, что углубляло познания о них. Благодаря этому русские ученые, как часть международного метеорологического сообщества приняли участие в уточнении и дополнении классификации Говарда. К этому времени британец, первым отличивший кучевые облака от других и предложивший называть их «кумулюсами», уже стал членом Королевского метеорологического общества и пользовался славой «крестного отца облаков».

Благодаря энергичной деятельности ученых Главной физической обсерватории, руководящие документы для отечественных наблюдателей неоднократно переиздавались и совершенствовались. В поисках оптимальных форм наблюдений за облаками, директор Обсерватории А.Я. Купфер официально внедрил в России классификацию Л. Говарда, уже принятую к тому времени принятую в разных странах мира. В «Прибавлении к Руководству для наблюдений» 1850 г. отечественным метеорологам впервые предложили вместо словесных разношерстных описаний классифицировать облака, наблюдаемые на небе. В Инструкции давалось описание основных форм облаков и классификация, разработанная Л. Говардом. Так «кумулюсы», «стратусы» и «нимбусы» вошли в обиход русских метеорологов. Преемник А.Я. Купфера Г.И. Вильд в первой своей инструкции наблюдателям 1869 г. также рекомендовал пользоваться этой классификацией.

Последняя треть XIX века ознаменовалась стремительным расширением сети наблюдений в России. В 1875 г. она насчитывала 118 станций, в 1880 – 149, в 1885 – 255, а в 1890 – уже 432 станции. Речь идет о станциях, ведущих наблюдения полного цикла по единой методике с использованием однотипных приборов. В программу входили и наблюдения над облачностью. Важно, что метеорологи в различных пунктах, удаленных друг от друга на тысячи километров, расположенных в разных широтах и на разной высоте, вели наблюдения одинаково.

Согласно инструкции 1869 г. наблюдение за облаками проводились в стандартные сроки вместе с регистрацией других метеорологических элементов. Количество облаков определялось по «10 степеням», а их форма – по классификации Л. Говарда. В уточненной инструкции 1876 г. предполагалось ежедневно в 13 часов дополнительно регистрировать направление движения облаков. В Главной физической обсерватории наблюдения велись по расширенной программе. С начала 1876 г. здесь проводились ежечасные наблюдения над облачностью с 6 утра до 10 вечера.

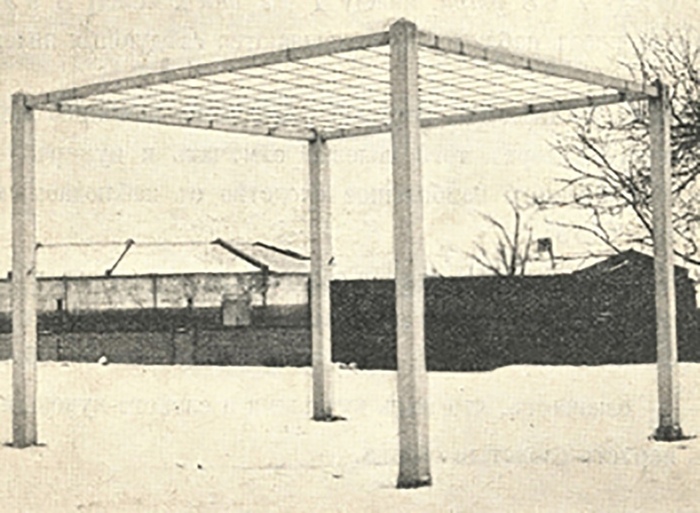

В конце XIX века в обиход метеорологов вошли технические средства наблюдений за облаками. Первым и наиболее простым из них стала сетка, натянутая между четырьмя столбами. Наблюдая небо сквозь такую сетку, метеоролог мог определить направление смещения облаков.

Сетка на столбах

В 1882 – 1883 гг. в рамках программы Первого международного полярного года шведская экспедиция на Шпицбергене положила начало определению высоты облаков с помощью базисных наблюдений. С 1887 г. в России в качестве дополнительных предлагалось вести наблюдения за направлением движения облаков и их скоростью по зеркалу Финемана или нефоскопу. Описание прибора приводилось в инструкции наблюдателям. Особое внимание при этом предлагалось уделять наблюдениям за перемещениями перистых облаков.

По мере развития метеорологической науки и обобщения практики метеорологических наблюдений учеными различных стран был предложен ряд классификаций облаков, каждая из которых обладала своими достоинствами и недостатками. В 1887 г. ученые Г. Гильдебрандсон (Швеция) и Р. Эберкромби (Шотландия), переработав классификацию Л. Говарда, предложили проект новой классификации, которая легла в основу всех последующих и была признана международной.

Примечательно, что при широком распространении классификации, дававшей словесное описание разным видам облаков, долгое время не существовало атласов, содержащих их графические изображения. Только в 1879 г. появилась статья Г. Гильдебрандсона «О классификации облаков», к которой были приложены рисунки. Между тем, все явственнее ощущалась необходимость объединения накопленных знаний о морфологии облаков и их научного анализа. Важным этапом в истории исследования облаков стал 1896 г., когда на Второй международной метеорологической конференции была образована постоянная Международная комиссия по наблюдениям за облаками под председательством Г. Гильдебрандсона, а также вышел в свет первый Международный атлас облаков, содержащий уточненную классификацию облаков и 30 цветных литографий.

Следует отметить единение метеорологических сообществ ведущих стран в вопросе изучения облаков и вклад в общее дело русских ученых. Согласно решению Международной метеорологической конференции в Упсале в 1894 г., с 1 мая 1896 г. были учреждены международные наблюдения за облаками. Россия приняла в этой коллективной работе самое активное участие. Наблюдения под международной эгидой проводились в филиальных обсерваториях в Павловске, Екатеринбурге, Иркутске и Тифлисе в течение двух лет (1896 – 1897 гг.). В дополнение к визуальным наблюдениям и наблюдениям сквозь натянутую сетку, определялась высота облаков при помощи фотограмметров Серензена. По окончании Международного облачного года синхронные наблюдения над высотой, направлением и скоростью движения облаков проводились в обсерваториях и на отдельных станциях в рамках ежемесячных международных дней.

На Парижском конгрессе 1896 г. вопрос об изучении высоких слоев атмосферы был признан важнейшей задачей метеорологии. Было принято решение «учредить правильные наблюдения на привязных шарах… при помощи летучих змеев». Участники конгресса одобрили способы изучения атмосферы с помощью одновременного подъема наблюдательных приборов на аэростатах и шарах-зондах с последующим обменом полученными результатами.

Существенным подспорьем в работе отечественных наблюдателей за облаками стало издание в России Международного атласа облаков в 1898 г.

Он представлял собой сочетание международной классификации облаков с инструкцией по ее применению, адаптированной для работы Главной физической обсерватории и подведомственной ей сети.

При столь широкой практике и столь глубокой проработке теоретических аспектов, препятствием на пути формирования полной картины распределения облаков над территорией России мешала разрозненность метеорологических сетей. Сложнейшую задачу по их объединению решил М.А. Рыкачев, вступивший в управление Главной физической обсерваторией в 1895 г.

М. А. Рыкачев

Наряду с прочими нештатными должностями, выдающийся русский ученый был избран в Комиссию по изучению облаков. Благодаря вниманию, которое он уделял этому вопросу, наблюдения за облаками занимали важное место в системе работ Главной физической обсерватории, ее филиалов и наблюдательной сети.

В части, касающейся аэрологических наблюдений, роль «флагмана» сети Российской Империи была отведена филиалу Главной физической обсерватории – Павловской магнитной и метеорологической обсерватории, ставшей «Меккой аэрологии».

Константиновская магнитная и метеорологическая обсерватория

В 1878 г. здесь начались аэрологические наблюдения с использованием самых передовых методик и приборов своего времени. Крупнейшие ученые России и зарубежья часто посещали обсерваторию, имея возможность делиться опытом и обмениваться мнениями по вопросам аэрологических исследований, в том числе и облаков.

На рубеже XIX и XX веков Павловская обсерватория стала методическим центом исследования атмосферы с помощью самописцев, поднимаемых в небо на воздушных шарах или змеях. Наиболее активное участие в этих работах приняли В.В. Кузнецов, С.Д. Грибоедов и С.И. Савинов. По мере совершенствования наблюдательных приборов и создания самописцев, а также средств их доставки, высказывались соображения, что человеку нет необходимости подниматься в воздух, рискуя своей жизнью. Однако, участие человека, по-прежнему, было необходимо. Подъемы совершали М.А. Рыкачев, Д.И. Менделеев, М.М. Поморцев, А.М. Кованько и В.А. Семковский. В 1901 г. М.М. Поморцев обобщил данные, добытые в этих полетах, представив профессиональному сообществу «научные результаты 40 воздушных путешествий, сделанных в России».

В 1902 г. сотрудничество России с другими странами в вопросе аэрологических наблюдений и исследования облаков достигло такого масштаба, что Академия наук приняла решение о создании при Павловской обсерватории Змейкового отделения, которое возглавил талантливый ученый В.В. Кузнецов.

В.В. Кузнецов

По итогам первого года работы В.В. Кузнецовым в соавторстве с М.А Рыкачевым была подготовлена статья «Международные наблюдения над облаками в Константиновской обсерватории в г. Павловске…». Далее последовали статьи, написанные В.В. Кузнецовым лично: «Таблица для наведения обоих фотограмметров на одно и то же облако», «Об определении скорости движения облаков» и другие.

Под его руководством была проведена большая работа по созданию новых средств подъема и самописцев, а также совершенствованию методики наблюдений.

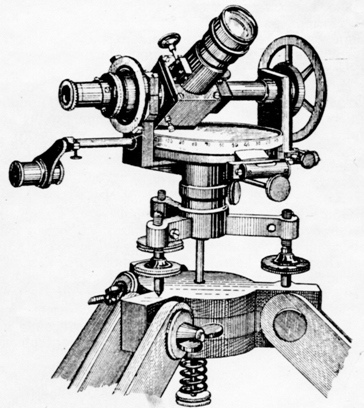

Змейковый метеорограф В.В. Кузнецова

В частности, по предложению М.М. Поморцева в Павловске начали наблюдать направление движения облаков при помощи теодолита. В 1905 г. для этих целей стал использоваться нефоскоп Бессона. Он не уступал в точности наблюдений нефоскопу Финемана, но был дешевле в изготовлении и проще в эксплуатации. В 1906 – 1908 гг. В.В. Кузнецов начал практиковать определение высоты облаков в ночное время с помощью прожектора, а также усовершенствовал методику базисных наблюдений. Рост объемов научно-исследовательских работ, проводимых Змейковым отделением, обусловил его преобразование в Аэрологическую обсерваторию.

В 1910 г. Международный атлас облаков был переиздан. В дополненной и расширенной версии, вышедшей в свет, в том числе и в России, была приведена международная классификация облаков, их характеристика и описание, инструкция по наблюдениям. Форму облаков рекомендовалось определять, согласно классификации, количество – по десятибалльной системе, а направление их движения по нефоскопу. Следует отметить, что наряду с нефоскопами Финемана и Бессона на наблюдательных станциях появились нефоскопы отечественной конструкции В.В. Кузнецова и М.М. Поморцева.

Нефоскоп конструкции М.М. Поморцева

Мощный толчок к развитию наблюдений за облаками дала Первая мировая война. Метеорологическая отрасль России была милитаризована. На базе Главной физической обсерватории было создано Главное военно-метеорологическое управление, а в действующей армии сформированы военно-метеорологические отделения при штабах армий и военно-метеорологические станции при авиационных ротах.

Активная работа русских ученых, благодаря которой появилась отечественная школа аэрологии и был достигнут высокий уровень развития теории и практики аэрологического дела, создала предпосылки к появлению в России своего атласа облаков. Первая мировая война выступила катализатором его создания. Десятки метеорологических подразделений, спешно созданных в Действующей армии, нуждались в средствах наблюдения, руководящих документах и пособиях. Если производство приборов было налажено на базе мастерских Главной физической обсерватории, руководящие документы написаны чинами Главного военно-метеорологического управления, то разработать атлас облаков могли лишь в Аэрологической обсерватории. Обобщить работу коллег и оформить ее в качестве атласа взялся заведующий обсерваторией В.В. Кузнецов.

Работа над Атласом была завершена на рубеже 1916 и 1917 гг. Определенное время потребовалось на одобрение органами военной цензуры и тиражирование. В итоговом варианте, увидевшем свет практически одновременно с выходом Российской Империи из Первой мировой войны, содержалась классификация облаков, словесное описание их форм и 50 цветных фотографий .

Безусловно, история изучения облаков в России на этом не завершилась, а, скорее, лишь началась. Советские аэрологи продолжили работу в лучших традициях своих предшественников. Физика облаков была выделена в самостоятельное направление внутри аэрологической науки. К исследованиям облачного покрова были привлечены самолеты, радиолокация, а затем и космические технологии. Результатом труда отечественных специалистов стали содержательные всеобъемлющие атласы облаков, изданные массовыми тиражами (1933, 1940, 1957, 1978 гг.).

В 2011 г. в Российской Федерации вышел в свет новый Атлас облаков, отличающийся исчерпывающим содержанием, значительным количеством высококачественных фотографий и информативных приложений. На современном этапе российские метеорологи активно участвуют в работе над инициативой Всемирной метеорологической организации по созданию инновационного цифрового Международного атласа облаков. Однако, никакие последующие достижения и новинки не отнимут у кузнецовского детища статуса первого отечественного Атласа облаков. 100-летний юбилей создания этого документа – важная веха в истории отечественной метеорологической науки.