Как косатки помогали китобоям.

Город Иден («Эдем») в бухте Туфолд (Twofold Bay) был основан в 1830–1840-х годах для прибрежного китобойного промысла, процветавшего здесь благодаря пролегавшим вдоль берега путям миграции гладких и горбатых китов. Косатки охотились на китов в этих водах еще до регулярного промысла, но неизвестно точно, когда они начали сотрудничать с китобоями. Первые упоминания об этом относятся к 1870-м годам. По воспоминаниям очевидцев, в этот период косатки делились на три группы общей численностью 27 особей (см. также Killer whales of Eden). Многих из них китобои различали по форме плавника, царапинам и зарубкам, подобно тому, как это делают по фотографиям современные исследователи. У самца по имени Том был особенно высокий плавник с выемкой возле вершины. Плавник Хампи был завален набок, почти касаясь бока животного, а у Хуки скошен направо под углом около 45 градусов. По-видимому, их плавники были повреждены во время атак на китов. Помимо этих трех, китобои различали также Стрэнджера, Купера, Джексона, Типи, Кинчера, Джимми, Альберта, Старого Бена и Молодого Бена. Каждая группа имела собственное название по имени одной из приметных косаток — Хуки, Стрэнджера и Купера. Косатки приходили к бухте Туфолд каждый год в китобойный сезон, длившийся с июня по ноябрь. Они обычно появлялись примерно за неделю до прихода мигрирующих китов.

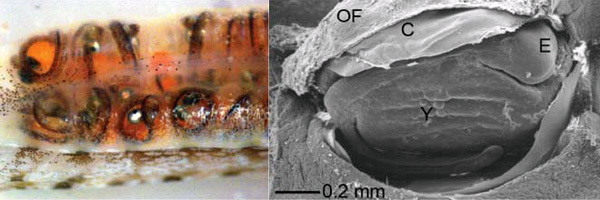

На фото — косатка Старый Том (Old Tom) помогает китобоям добыть горбатого кита в окрестностях городка Иден (Eden) на юго-востоке Австралии. Самого кита на фото не видно: он загарпунен и тянет за собой лодку на веревке, привязанной к гарпуну. Между косаткой и лодкой виден детеныш загарпуненного кита.

Косатки находили и атаковали китов в море неподалеку от бухты, а затем одна или две из них плыли к берегу и прыжками и громкими хлопками по воде сообщали об этом китобоям. Когда люди на вельботе выходили в море, косатки вели их к месту охоты, нередко находившемуся на приличном расстоянии — до двух миль от бухты, в то время как остальные члены группы продолжали атаку, удерживая кита до подхода китобоев. В благодарность за помощь, после того как кит бывал убит, китобои на некоторое время оставляли труп в море, позволяя косаткам выесть язык и губы (такое соглашение между китобоями и косатками получило название the law of the tongue — «закон языка»).

Это удивительное сотрудничество продолжалось примерно до середины 20-х годов XX века, когда численность китов снизилась из-за неограниченной добычи и китобойный промысел стал постепенно хиреть. Косатки перестали регулярно приходить к бухте, и лишь изредка одного-двух животных видели в море.

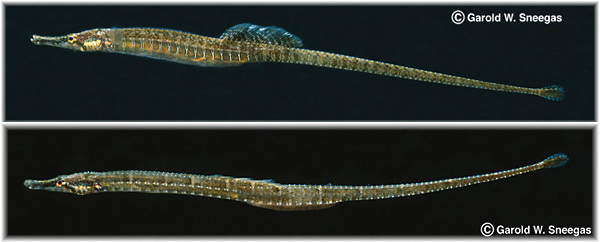

С дельфинами подобные истории регулярно происходят в разных точках земного шара. В муниципалитете Лагуна в южной Бразилии группа рыбаков и группа дельфинов-афалин совместно рыбачат на протяжении многих поколений. Как и с чего это началось, никто уже не помнит — это случилось раньше, чем родился любой из ныне живущих людей или дельфинов. Рыбалка происходит возле илистых берегов в лагунах: рыбаки заходят в воду по колено или чуть выше, чтобы забросить сеть на глубину. Когда рыбаки прибывают на одно из определенных мест на берегах лагуны, они привлекают внимание дельфинов, хлопая руками и сетями по поверхности воды. Если поблизости оказывается подходящая добыча (чаще всего это кефаль), то дельфины начинают гнать рыбу на илистую отмель, где ждут рыбаки. Те внимательно следят за их движениями, ожидая определенного сигнала, когда дельфин заныривает, высоко изогнув спину над водой. По этому сигналу рыбаки бросают сети перед собой, ловя загнанный косяк. Рыбаки получают свой улов, а дельфинам достается та рыба, которая успевает в панике метнуться назад либо вырваться из сетей.

Сотрудничество афалин и рыбаков в Бразилии.

Фото © Fábio Daura-Jorge с сайта livescience.com

Рыбаки легко отличают дельфинов друг от друга и знают, что лишь некоторые из них склонны к сотрудничеству. Рыбаки также узнают «плохих» дельфинов, которые не помогают им, и даже не пытаются рыбачить, если те оказываются поблизости. В чем причина разделения популяции на «хороших» и «плохих» и как вообще зародилась эта традиция, непонятно. Неясно также, является ли дельфиний сигнал, на который ориентируются рыбаки, преднамеренным (как полагают они сами) или дельфины совершают это движение по каким-то своим причинам, а люди просто научились на него ориентироваться.

Другой пример сотрудничества между рыбаками и дельфинами можно наблюдать в водах реки Иравади в Мьянме — с воды здесь выступают уже не афалины, а иравадийские речные дельфины. В отличие от бразильских коллег, иравадийские рыбаки бросают сети не с берега, а с маленьких каноэ. Во время загона рыбаки подают дельфинам сигналы, шлепая по воде различными предметами, а также с помощью особых горловых звуков, а животные сигналят им разными позами и движениями плавников. Дельфины гонят рыбу в сторону каноэ, и рыбаки должны в определенный момент сбросить сети. Дельфинам достается та рыба, которая успевает увернуться от сетей или оказывается оглушена или повреждена ими. Исследования показали, что успех (число пойманных рыб и их экономическая ценность) рыбаков выше при совместной рыбалке с дельфинами, ну а последним, скорее всего, совместная рыбалка помогает тратить на охоту меньше усилий.

Фото с сайта commons.wikimedia.org.

Автор Ольга Филатова

https://elementy.ru/kartinka_dnya/907/Kosatka_Staryy_Tom

(с.) сайт elementy.ru