Великолепная пятёрка

К началу 1928 года в стране насчитывалось всего 6305 мотоциклов, что составляло примерно 0,3% мирового парка таких машин. Конечно, этого было недостаточно, но получить новые было негде – заводы, выпускавшие мотоциклы до революции, переключились на другую продукцию, а тратить ограниченные запасы валюты на закупку подобной техники за рубежом было бы нецелесообразно. Оставалось заново разворачивать производство мотоциклов на отечественных заводах. Кстати, кое-кто предлагал вместо них делать более вместительные и комфортабельные малолитражные автомобили. Впрочем, большинство специалистов сочло, что именно мотоциклы, конструктивно несложные, доступные всем слоям населения, помогут начать необходимый процесс моторизации страны. Теперь предстояло решить, каким именно машинам следует отдать предпочтение.

Об этом много спорили в московском и ленинградском «комитетах по мотоциклостроению», в частности, предлагалось делать только легкие машины, а вместо тяжелых, с колясками, все-таки выпускать малолитражки. Но в любом случае следовало выбрать для массового производства мотоцикл подходящего класса.

Некоторые специалисты полагали, что следует освоить производство лицензионной техники, а потом постепенно заменять детали отечественными. Так, ленинградские инженеры сформулировали требования к отечественному мотоциклу, взяв за основу английский БСА с 10-сильным одноцилиндровым двигателем рабочим объемом 500 см3. Известный авторитет в мотоциклостроении А. М. Иерусалимский считал, что нечего тратить время и средства на экспериментальные образцы, а нужно сразу воспроизводить конструктивно простую иностранную машину с подходящими техническими характеристиками. Именно таким образом до революции поступали российские фабриканты и пытались действовать в 1918 году на заводе АМО, где собрали 455 мотоциклов. Однако затем иностранные партнеры прекратили поставку комплектующих деталей со всеми вытекающими отсюда последствиями…

Обсуждался и другой вариант – испытать лучшие иностранные машины в отечественных условиях, внести в них соответствующие изменения и запустить в серию (подобным приемом воспользовались на Волжском автозаводе спустя четыре десятилетия). И, наконец, предлагалось сначала изучить опыт мирового мотоциклостроения, на его основе создать экспериментальные образцы, после обкатки доработать и пустить в серию.

К дискуссии о будущих мотоциклах подключилась общественность, специалисты, работники ряда наркоматов. В итоге решили делать мотоциклы на одном из заводов, где налажена обработка металла с высокой точностью и есть опыт массового выпуска. По мнению Центрального совета Автодора, для этого наиболее подходил Ижевский оружейный. На нем, не дожидаясь правительственного постановления, собрали инициативную группу, включив в нее 15 инженеров и столько же лучших слесарей. Возглавил ее известный мотоциклист, а по профессии инженер-теплотехник П. В. Можаров, к этому времени удостоенный почетного звания Героя Труда.

Вскоре совет Автодора отправил Можарова в командировку на иностранные заводы. Оттуда он привез несколько немецких мотоциклов разных марок, приборы и инструмент. Одновременно Автодор закупил 14 хорошо зарекомендовавших себя английских и американских мотоциклов, устроил им стендовые испытания и проверил (к этому делу подключили известного тогда испытателя С. И. Карзинкина) их в 1-м Всесоюзном мотопробеге 1928 года. Участвовавший в нем на немецком «Неандре» Можаров порадовал гонщиков и зрителей словами: «…уже спроектирован советский мотоцикл, подходящий для езды по нашим дорогам. Сейчас на Ижевском заводе приступили к сборке таких машин, к весне будут готовы первые три опытных образца, которые мы, вероятно, представим для следующего мотопробега, а потом «Ружпультрест» начнет их массовый выпуск».

Действительно, осенью того же года в Ижевске начали проектировать и строить несколько экспериментальных мотоциклов. Однако не все шло гладко, и к началу 2-го Всесоюзного мотопробега подготовили только Иж-1 (бригада слесарей И. Щедрина закончила подготовку 17 сентября 1929 года), ИЖ-2 и ИЖ-3, а еще два ИЖ-4 и ИЖ-5 налаживали, но к старту они безнадежно опаздывали. Так их и отправили в пробег необкатанными, с неотрегулированными карбюраторами… Тем не менее вся пятерка успешно прошла 3300-километровый маршрут и финишировала в Москве. Что же представляли собой ижевские первенцы?

ИЖ-1 и ИЖ-2 были почти одинаковыми, оснащенными V-образными моторами максиимальной мощностью 24 л. с. при 3000 об./мин., установленными осью коленчатого вала вдоль машины; третья передача напрямую связывала через карданный вал двигатель с редуктором заднего колеса. Заметим, что подобное техническое решение до тех пор на тяжелых мотоциклах не применялось.

Приводилось и колесо бокового прицепа (коляски), поэтому машины уверенно шли по бездорожью; 23 л топлива в бензобаке хватало на 300 км пути, максимальная скорость достигала 65 км/ч.

Особенно хорошо показал себя ИЖ-2, двигатель которого принудительно охлаждался центробежным вентилятором и не издавал громкого выхлопа. Оправдались и другие технические новинки, примененные создателями первых ИЖей,- масляный радиатор, штампованная рама с большим запасом прочности (в некоторых частях до 10!), выпуск выхлопных газов через коробчатые элементы рамы.

На ИЖ-3 Можаров попробовал плотно закрыть цепь заднего колеса и несколько изменил устройство штампованной рамы, остальное же заимствовал от других мотоциклов, в частности, двигатель взял с того самого «Неандра».

Особо приглянулся технической комиссии малолитражный ИЖ-4. Она рекомендовала побыстрее устранить выявленные в пробеге недостатки и незамедлительно запустить эту машину в массовое производство.

На ИЖ-5 Можаров испытал новые варианты устройства рамы и вилки переднего колеса, другие же узлы и детали заимствовал от серийных машин.

Таким образом, на первой пятерке ИЖей удалось одновременно опробовать несколько оригинальных технических решений, предложенных Можаровым и его товарищами по инициативной группе. Такой подход позволил отобрать, причем весьма оперативно, все лучшее, чтобы внедрить в будущий мотоцикл, предназначенный для массового производства на Ижевском заводе.

К сожалению, этого не произошло, и только потому, что завод в то время был перегружен другими, не менее важными заказами. Тем не менее создание ижевских первенцев показало, на что способны кадры конструкторов, инженеров, рабочих – достаточно опытных и преданных новому делу. Накопленный ими опыт проектирования и сборки машин сыграл свою роль в развитии советского мотоциклостроения.

Ныне ИЖ-1 и ИЖ-4 бережно хранятся в музее Ижевского завода.

Олег КУРИХИН, кандидат технических наук

«Мотоциклы», Историческая серия «Техника Молодежи», 1989 год

Бить бюрократов их же оружием!

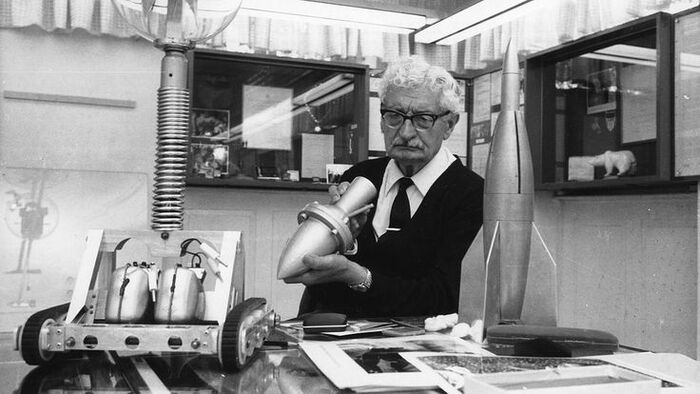

Знаменитому ракетчику Герману Оберту (1894–1989) явно не везло в первой половине жизни. Немец по национальности, он родился и вырос в Трансильвании, которая после первой мировой войны отошла от Австро-Венгрии к Румынии. Поэтому когда он вздумал перебраться для учебы в Германию, ему было отказано под тем предлогом, что он - румын. Вынужденный жить в румынском городе Медиаш, он занимался своими исследованиями в одиночку… Наконец ему удалось выехать за рубеж: с 1937 года трудился в Вене и Дрездене по заданиям знаменитого гитлеровского ракетчика Вернера фон Брауна. Тем не менее к главным направлениям работ он не был допущен.

Обиженный недоверием, Оберт стал проситься обратно в Румынию, но ему было отказано. На сей раз как человеку, знающему имперские секреты. Больше того, его поставили перед дилеммой: или принять германское гражданство, или отправиться в концлагерь. Он, естественно, выбрал первое, однако концлагеря не избежал. В 1945 году американцы арестовали его в Баварии, отправили в концлагерь под Парижем и… вскоре выпустили. Когда знакомые спрашивали, как это можно столь быстро отвертеться от лагеря, Оберт важно отвечал:

- Здесь главное - проанализировать накопленный опыт общения с государственными чиновниками, сделать из него правильные выводы. А прикидываться совершенным дураком мне способностей не занимать!

САМОЕ ПРОСТОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Однажды на балу в Зимнем дворце император Николай I (1796–1855), увидев одиноко стоявшего у колонны генерала А. Нейгардта, спросил его, почему тот на балу без жены.

- Больна, ваше величество, - ответил Нейгардт. - Нервы ее мучают.

- Нервы? - изумился император. - У моей жены они тоже были, но я приказал, чтобы не было нервов - и их нет…

САМЫЙ ВЕСКИЙ КОНТРДОВОД

Английский посол во Франции лорд Стаир поразительно походил на короля Людовика XIV (1638–1715). Придворные сплетники обратили на это внимание, начались пересуды, догадки, которые, в конце концов дошли до царственных ушей. Когда представился случай, Людовик XIV сам решил кое-что выяснить - как бы между прочим поинтересовался у лорда Стаира, не была ли его мамаша проездом во Франции. «Нет, - твердо ответил посол, - никогда не была, зато мой батюшка неоднократно здесь бывал».

Разумеется, после этого у короля пропала всякая охота не то что расследовать, но и говорить на столь щекотливую тему.

САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ НЕДОСТАТОК

Знаменитый политический и государственный деятель П. А. Столыпин (1862–1911) влюбился в свою будущую жену еще в юные годы. Делая ей предложение, он опасался, не послужит ли это обстоятельство препятствием для его брака. Но отец невесты успокоил нерешительного жениха.

- Милый мой! - сказал он. - Молодость - самый безопасный недостаток: ведь он исправляется каждый день!

БАЛОВНИ СУДЬБЫ

Сын полтавского мещанина Иван Федорович Паскевич (1782–1856) сделал головокружительную военную карьеру, сравнимую, говорят, с карьерой самого А. В. Суворова. В 46 лет он стал графом Эриванским, в 47 - генерал-фельдмаршалом, в 49 - светлейшим князем Варшавским, наместником Царства Польского.

Льстецы, восхваляя Паскевича, величали его гением, на что его отец - практичный, здравомыслящий и лукавый хохол, - ухмыляясь, говаривал:

- Що гений, то не гений. А що везе - то везе!

«Однажды…» (Рубрика из журнала «Техника - молодёжи»)

У нас достаточно мальчиков-посыльных

«ВСЕГО ЛИШЬ ПОЛКИ…»

Немецкого филолога К. Дудена как-то раз пригласил в гости один богач, кичившийся своей образованностью. После обеда он провел гостя в свою библиотеку и с гордостью спросил:

«Что вы скажете о сокровищах, собранных в этой библиотеке?»

«В библиотеке? - с изумлением переспросил Дуден. - Это не библиотека, а всего лишь полки с книгами».

«ТОЛЬКО-ТО И ВСЕГО?»

В 1886 году в Париж к Л. Пастеру привезли из Англии четырех детей, искусанных бешеной собакой. Им угрожала смерть, поэтому знаменитый бактериолог срочно сделал им уколы и ввел спасительную сыворотку в кровь маленьких пациентов.

Когда опасность миновала, весь мир приветствовал замечательный успех науки.

Один только пациент Пастера - пятилетний Патрик Рейнольдс был разочарован:

«И из-за этого-то комариного укуса, - заявил он, - мы ехали в такую даль?»

«Я ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ЗВАЛ ЕГО ДЖОУЛЕМ»

А. Столетов, хорошо знавший английский язык, удивлялся тому, что во всем мире неправильно произносят имя Джоуля. По мнению Столетова, знаменитого открывателя закона сохранения энергии правильнее было бы называть ДЖУЛЬ.

Чтобы разрешить, наконец, свои сомнения, Столетов при случае спросил лорда Кельвина, как надо произносить имя знаменитого исследователя.

- Как вам сказать, - задумался Кельвин, - я тридцать лет звал его Джоулем - и он откликался.

«ОН НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ ИДТИ»

Как-то на экзамене известный польский географ Э. Ромер, задумчиво глядя в окно, спросил у экзаменуемого студента:

- Как вы думаете, пойдет из этой тучи дождь?

Студент глянул в окно и ответил утвердительно.

Тяжело вздохнув, Ромер взял зачетную книжку и вписал в графу двойку.

Когда расстроенный студент выходил на улицу, хлынул проливной дождь. Он бросился назад, вбежал в аудиторию и радостно крикнул:

- Профессор, дождь пошел!

- Это ничего не значит, - возразил Ромер. - Он не должен был идти.

ИН СТАТУС НАСЦЕНДИ

Химикам известно, что некоторые элементы в момент выделения из соединений - ин статус насценди - отличаются особо высокой активностью. Этому понятию польский химик К. Яблчинский нашел любопытное применение.

Для принятия новых членов в руководимый им химический кружок в Варшавском университете он разработал целый ритуал. Кандидат, положив руку на потрепанный, изъеденный кислотами учебник химии, принадлежавший перу самого Яблчинского, должен был произнести присягу:

«Буду благородным, как гелий, буду поглощать знания, как хлористый кальций поглощает воду, и буду активен в науке, как водород ин статус насценди».

ЖЕРТВА СОБСТВЕННОЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТИ

Когда физик Джон Бардин был награжден второй раз Нобелевской премией, начальство Иллинойсского университета попросило его приехать на пресс-конференцию, устроенную по этому поводу. Ученый обещал, однако приехал с огромным опозданием.

Как выяснилось, подвели транзисторы - те самые, за которые Бардин получил первую Нобелевскую премию. Замок гаража с транзисторной схемой отказал, и создатель транзисторов не смог вывести машину.

ЛИБО Я СОШЕЛ С УМА, ЛИБО ВЫ СОШЛИ С УМА…

Выдающемуся английскому философу Г. Гоббсу было за сорок, когда ему на глаза впервые попались «Начала» Евклида. «Боже! Это невозможно!» - воскликнул он, прочитав формулировку теоремы Пифагора, и сердце его навсегда было очаровано геометрией.

Так и не став серьезным математиком, Гоббс опубликовал несколько работ, содержавших абсурдные рассуждения. Математик Валлис высмеял их. Гоббс отвечал, и между ними вспыхнула перепалка, длившаяся четверть века.

«Либо я сошел с ума, - писал Гоббс, нападая на Валлиса и его коллег, - либо все они не в своем разуме. Третьего быть не может…»

«Довод мистера Гоббса не нуждается в опровержении, - остроумно парировал Валлис, - ибо если он сошел с ума, то вряд ли его можно убедить доводами разума. Если же все мы сошли с ума, то мы не в состоянии даже пытаться опровергать его довод».

НЕПОНЯТНО, НО ВЕРНО!

Самые знаменитые в математике числа (1, 0, i = √–1, π - отношение длины окружности к ее диаметру и e - основание натуральных логарифмов) связаны между собой уравнением Эйлера: eiπ + 1 = 0.

Изумительная красота этой формулы так поразила американского математика Б. Пирса, что как-то раз, написав ее на доске, он обратился к студентам с такой речью:

- Джентльмены! Я уверен, что написанная формула абсолютно парадоксальна. Мы не в состоянии ее понять и не знаем, что она означает. Однако мы ее доказали и поэтому считаем, что она должна быть верной.

«Я ИМЕЛ ЧЕСТЬ РАЗРАБОТАТЬ ЭТУ ТЕОРИЮ»

В науке вдохновение играет не меньшую роль, чем в поэзии. И когда, по словам А. Пушкина, «божественный глагол до уха чуткого коснется», ученый преображается и создает такие теории и идеи, которые потом изумляют его самого. Поэтому-то знаменитый французский физик и математик А. Пуанкаре нередко говорил: «Я имел честь разработать эту теорию».

«У НАС ДОСТАТОЧНО МАЛЬЧИКОВ-ПОСЫЛЬНЫХ…»

Главный инженер британских почт и телеграфа сэр В. Праси был весьма грамотным и расчетливым человеком. Об этом говорит тот факт, что он одним из первых поддержал Маркони в попытках внедрения беспроволочного телеграфа. Но и он не избежал удивительных просчетов в своих пророчествах. Когда в 1880 годах его спросили, что он думает о недавнем американском изобретении - телефоне, он пренебрежительно ответил: «Ну, нет. Это американцам нужен телефон, а нам нет. У нас достаточно мальчиков-посыльных…»

«Однажды…» (Рубрика из журнала «Техника - молодёжи»)

ТОС — Техника особой секретности

В журнале «Советские архивы» № 4 за 1967 год помещен любопытный документ, который имеет отношение к прибору для подрыва зарядов на расстоянии.

В журнале приведен отчет Комитета по делам изобретений за 1920 год. Пункт 40 отчета гласит:

«Бекаури. Мина заграждения. За отчуждение в собственность республики — 10 миллионов рублей. За полное отчуждение изобретения в собственность РСФСР с обязательством изготовления образца в 6-месячный срок со дня выдачи этой суммы — 5 миллионов рублей дополнительно по испытании образца».

Этот отчет с мало что значившими в ту пору миллионами, по-видимому, первый документ, связанный с изобретением талантливого инженера Владимира Ивановича Бекаури. Именно из двух первых букв его фамилии и фамилии профессора Ленинградского политехнического института В. Миткевича составлено сочетание «Беми».

С 1921 года и до конца жизни Бекаури возглавлял организованное им по указанию Ленина Особое техническое бюро (сокращенно — Остехбюро). В 20-е годы оно было одной из самых крупных организаций по разработке военной техники для Красной Армии. Оценка всей деятельности Остехбюро не входит в мою задачу. Я хочу привести лишь несколько эпизодов, связанных с судьбой самого необычного изобретения Бекаури — радиомины.

Это кажется неправдоподобным, но первое испытание столь сложного и капризного прибора было назначено на один из дней июля 1925 года. Условия были такими. Пять фугасов уложили в отдаленном уголке Ленинградского гребного порта, там же зарыли в землю приемное устройство для их подрыва. В Балтийском море, в 25 километрах от этого места, находился тральщик «Микула». Его радиостанция должна была послать условные сигналы в определенное время, установленное комиссией.

На испытание приехал председатель Реввоенсовета СССР и нарком по военным и морским делам М. Фрунзе. Он сам определил время и последовательность взрыва фугасов, уложенных на берегу. Все они взорвались точно в назначенный срок и в той последовательности, которую указал нарком.

Повторное и снова успешное испытание прибора «Беми» прошло в ноябре 1925 года на комендантском аэродроме (Ленинград). Присутствовали новый председатель Реввоенсовета СССР и наркомвоенмор К. Ворошилов, член Реввоенсовета СССР Г. Орджоникидзе, комвойск округа Б. Шапошников и руководители Остехбюро вместе с его начальником.

Конструкторам рекомендовали увеличить дальность действия, создать более совершенную схему, способную работать в самых неблагоприятных условиях. На выполнение нового варианта прибора ушло полтора года. Удалось спроектировать и построить высокочувствительные батарейные приемники, надежные кодирующие и декодирующие устройства, взрыватели, малогабаритные источники питания. И все это было сделано в то время, когда только-только начинали работать радиовещательные станции, а ламповые приемники были величайшей редкостью!

В марте 1927 года в районе Малой Вишеры снова прошли испытания. На этот раз станция управления находилась в Ленинграде, в 170 километрах от места взрыва.

3 мая 1927 года на одном из подмосковных полигонов действие приборов «Беми» продемонстрировали руководителям партии и правительства. Присутствовали М. Калинин, А. Микоян, Я. Рудзутак. Команды на подрыв мин летели по радио из Ленинграда, с расстояния более 600 километров.

В 1929 году «Беми» были приняты на вооружение РККА, а весной 1930 года началось их серийное производство.

Чтобы проверить действие аппаратуры в боевых условиях, зимой 1930/31 года под Москвой были проведены войсковые учения, которыми руководил начальник оперативного управления штаба РККА В. Триандафилов. За четыре месяца учений ни одно устройство не сработало от ложных сигналов, которые посылали даже с мощных радиовещательных станций. Испытания в войсках продолжались и в последующие годы.

Весной 1932 года по распоряжению наркома К. Ворошилова на Дальний Восток выехала группа специалистов с приборами «Беми». Группа поступила в непосредственное подчинение командующего Особой Краснознаменной Дальневосточной армией В. Блюхера. Обстановка в этом районе была очень тревожной, военный конфликт мог вспыхнуть в любой момент.

В мае 1932 года сюда прибыла вторая, еще более многочисленная группа радиоминеров. В итоге появилась первая в Красной Армии отдельная рота, вооруженная чудо-минами. Подобные подразделения вскоре были сформированы и в других пограничных округах. Такие подразделения сокращенно называли ТОС, что означает «техника особой секретности».

К началу Великой Отечественной войны на вооружении наших инженерных войск состояли радиовзрыватели Ф-10, которые были значительно лучше своих предшественников «Беми». Ф-10 весил 16 килограммов, а комплект аккумуляторных батарей к нему — 18 килограммов. Прибор сохранял работоспособность в течение 60 суток.

Применение зарядов, взрываемых на расстоянии, явилось полной неожиданностью для немецкого командования. Попытки вражеских минеров отыскать эти заряды кончались неудачей — глубокая закладка не позволяла обнаружить их обычными средствами.

Конечно, фашисты догадывались о том, что на воздух взлетают объекты, заминированные еще до отхода советских войск. В штабе вермахта возникло предположение, что команды на взрывы мощных фугасов даются по радио. Пришлось доложить фюреру. Поскольку саперные части расписались в своем бессилии, Гитлер издал совершенно секретный приказ: «Русские войска применяют против немецкой армии «адские машины», принцип действия которых еще не определен. Наша разведка установила наличие в боевых частях Красной Армии саперов-радистов специальной подготовки. При выявлении таких саперов среди пленных доставлять их в Берлин самолетом и докладывать об этом лично мне».

Саперов-радистов среди пленных не оказалось, а взрывы продолжали греметь на всех фронтах.

Подобного оружия не было в немецкой армии ни перед войной, ни во время войны. Лишь осенью 1942 года немецким саперам удалось обнаружить одну такую мину. Ее отвезли в Германию и потратили больше года, чтобы скопировать советский образец. Несмотря на грозные приказы самого Гитлера, наладить производство радиофугасов фашистам не удалось.

При взятии Берлина нашим частям сдался в плен комендант города генерал Вейдлинг, Его допросили.

Советских саперов интересовало, где в Берлине установлены мины замедленного действия и есть ли среди них радиоуправляемые. Гитлеровский генерал только развел руками:

— Кроме обычных противотанковых и противопехотных мин, мы в городе ничего не устанавливали. Времени не было, да и соответствующей техники не имели. Что касается радиофугасов, то тут русские инженеры далеко опередили наших.

Е. ГОРБУНОВ, военный историк, «Тайны веков» (Антология таинственных случаев, Кн.-1), Журнал «Техника-Молодёжи», 1977г.

«Хожу руки в карманах…»

В конце 1950-х годов наш прославленный оружейник М. Т. Калашников представил на полигонные испытания очередной образец ручного пулемета. По существовавшим тогда строгим правилам все подсчеты по баллистическим качествам оружия вели только испытатели полигона, а представителям КБ запрещалось даже делать какие-либо записи. Зная столь суровое требование, Калашников добивался такой отработки образцов, чтобы его сотрудники на полигоне могли не прикасаться к ним и «ходить руки в карманах».

Но, разумеется, судьба изделия всегда волновала конструктора и он разработал со слесарями-отладчиками КБ условный язык, с помощью которого его оперативно информировали о ходе дел. В этом языке главный документ, по которому определялась кучность стрельбы, бумажная мишень с дырками от пуль, именовалась «решетом»…

И вот как-то раз на телеграфе Михаилу Тимофеевичу передали текст:

«Решето хорошее. Хожу руки карманах. Женя».

Работница почтового отделения, передавая Калашникову телеграмму, не удержалась и спросила:

- Что это за чудо-решето вы отправили товарищу? Неужели оно само все делает, а он и рук не прикладывает? Где бы такое достать?

ОБМЕН ОПЫТОМ

После войны знаменитый американский джазист, основатель исполнительского стиля на традициях блюза Луи Армстронг (1900–1971) был после своего концерта представлен знаменитому датскому физику, одному из создателей современной физики Нильсу Бору (1885–1965). Прославленный трубач продемонстрировал всемирно известному физику лихие джазовые пассажи, а тот, в свою очередь, преисполненный благодарности, попытался объяснить своему новому знакомому кое-какие детали расщепления атомного ядра.

- Это была незабываемая встреча, - важно рассказывал через много лет Армстронг своему биографу. - Убежден, что я научил мистера Бора разбираться в искусстве джаза, а он посвятил меня в сокровенные атомные секреты, которые, конечно же, я унесу с собой в могилу…

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Главным мотивом, побудившим императрицу Елизавету Петровну (1709–1761/62) учредить Московский университет, было желание избавить знатные русские семьи от бежавших с Запада проходимцев, подвизавшихся в России на ниве воспитания юношества. Плоды этого благодетельного для России решения довелось пожинать ее преемнице - Екатерине II, давшей любопытную оценку деятельности университета.

- С тех пор, как в государственные учреждения стали приходить выпускники Московского университета, - сказала как-то раз она своим приближенным, - я начала, наконец, понимать поступающие ко мне бумаги.

НЕ ПО СВОЕМУ ДЕЛУ…

Императрица Екатерина II (1729–1796) любила и умела очаровывать крупных чиновников, которых не очень хорошо знала лично. Принимая управителей отдаленных внутренних губерний, она доверительно беседовала с ними, расспрашивала о семействах, об управлении, о ценах на пропитание, о судопроизводстве и т. д. Этим она совершенно покоряла приезжавших из «медвежьих углов» губернаторов, начинавших после таких бесед буквально боготворить государыню. Но не все поддавались чарам императрицы. Как-то раз, отпуская от себя пожилого губернатора, которого она не смогла принять сразу, Екатерина стала извиняться перед ним за то, что заставила долго ждать аудиенции.

- Ничего, ничего, ваше величество, - благодушно ответствовал умный старик. - Ведь я приехал по вашим делам, а не по своим…

ВОЕННОЕ-ТО ДЕЛО КУДА МУДРЕНЕЕ…

В 1793 году султан Селим III, проводя реформы в Османской империи, решил установить постоянные дипломатические отношения с рядом европейских государств, в том числе и с Россией. Первым русским послом в Константинополе стал рекомендованный еще светлейшим князем Таврическим, генерал-фельдмаршалом Г. А. Потемкиным будущий светлейший князь Смоленский, генерал-фельдмаршал М. И. Кутузов (1745–1813), имевший к тому времени большой опыт организации разведывательной службы и прекрасно знавший турецкий язык. Михаил Илларионович основательно подготовился к возложенной на него миссии: собрал досье на турецких чиновников, с которыми ему предстояло иметь дело в Константинополе, завел полезные знакомства среди придворных султана, внедрил свою агентуру в его ближайшее окружение. Переговоры вел учтиво, тактично, но твердо и находчиво. В критический момент, когда все, казалось, зашло в тупик, он в одиночку отправился в сад султанского гарема и очаровал своим красноречием, изысканностью манер трех самых влиятельных в империи женщин…

Успехи на новом поприще не вскружили голову Кутузову. Когда его спросили, трудно ли далась ему непривычная миссия, полководец ответил:

- Дипломатическая карьера сколь ни плутовата, а не так мудрена, как военная…

БУДЕТ О ЧЕМ РАССКАЗЫВАТЬ!

Знаменитый терапевт, основатель московской клинической школы, почетный член Петербургской АН Г. А. Захарьин (1829/30–1897) считал, что иногда полезно успокоить пациента, снять у него панический страх перед болезнью.

- Вам, батенька, - увещевал он больного, - прежде всего надо к своей болезни попривыкнуть. Сейчас она вас ужасает, а поживете с ней годок-другой-третий - и ничего, даже полюбите ее, проклятую. Да что там - знакомым будете надоедать рассказами о ней. И чем раньше это случится, тем лучше!

«Однажды…» (Рубрика из журнала «Техника - молодёжи»)

Чем отличается бокал с шампанским от бокала с бургундским?

ВЕСЬ В РЕЗИНЕ

Американец Гудьир, известный своим открытием способа вулканизации каучука под действием серы, был очень беден. Ему даже пришлось сидеть за долги в тюрьме. Однако, несмотря на бедность, он продолжал упорно изыскивать методы превращения каучука в резину.

Один из промышленников, заинтересовавшийся его работой, разыскивал Гудьира. И когда он спросил у соседа изобретателя, как найти интересующее его лицо, тот ответил:

— Если вы встретите человека в сделанных из резины шапке, брюках, сюртуке, накидке, в резиновых башмаках и с резиновым кошельком без единого цента в нем, то это и будет Гудьир.

ПРОЗРЕНИЕ МАТЕМАТИКА

Однажды знаменитый математик Гаусс, размышляя над одной сложной математической проблемой, сказал:

— Я уже ясно вижу решение, но еще не знаю, каким путем достигну его.

НАДЕЖНО СПРЯТАЛ

Знаменитый датский физик, лауреат Нобелевской премии Нильс Бор был вынужден спасаться от гитлеровских оккупантов и в 1943 году улетел на Копенгагена. Он не рискнул взять с собой золотую Нобелевскую медаль — массивный металлический кружок — и растворил ее в царской водке, а бутыль с раствором спрятал в своей лаборатории. Вернувшись домой после войны, он выделил химическим путем золото из раствора и заказал из него медаль заново.

ОТВЕТ ПО СУЩЕСТВУ

Кайзер Фридрих II считал себя человеком умным и любил беседовать с членами своей Академии наук, задавая во время этих бесед часто нелепейшие вопросы.

Так он однажды спросил академиков:

— Почему бокал, наполненный шампанским, дает более чистый звон, чем бокал, наполненный бургундским?

Профессор Зульцер от лица всех присутствовавших при беседе членов академии ответил:

— Члены Академии наук при том низком содержании, которое им выделяется вашим величеством, к сожалению, лишены возможности ставить подобные опыты, поэтому мы затрудняемся ответить на ваш вопрос.

ОТВЕТ ФИЗИКА

Когда известный специалист в области атомной энергии доктор Роберт Оппенгеймер, который следил за изготовлением первой атомной бомбы, делал сообщение членам комитета американского конгресса о процессе производства этого страшного оружия, его спросили: можно ли как-нибудь защититься от действия атомной бомбы?

«Конечно», — с уверенностью сказал физик.

«А что же это за средство?»

Доктор Оппенгеймер медленно окинул взглядом собравшихся и с достоинством ответил: «Мир».

«Однажды…» (Рубрика из журнала «Техника - молодёжи»)

Американцы действительно получили из серебра золото?

Только примененный им способ получения этого металла не имел ничего общего ни с химией, ни даже с алхимией. Зачем стал бы он прибегать к столь сложным и ненадежным путям, когда к его услугам были уникальные условия, создавшиеся в 1890-х годах в американской экономике?

Действительно, если внимательно вдуматься в процессы, происходившие в конце XIX века в финансово-экономической жизни большинства стран мира, нетрудно убедиться, какое колоссальное поле деятельности открывали они для всякого рода махинаций. Так, большинство стран мира с 1870-х годов, следуя примеру Англии, переходят на золотое денежное обращение. Если Англия, сделавшая это еще в 1816 году, на протяжении полустолетия оставалась в одиночестве, то в 70-х годах к ней присоединяются одна за другой прочие страны. В 1874 году переходит на золотое обращение Германия, за ней — Скандинавские страны и Голландия. В 1878 году прекращают чеканку серебра страны Латинского союза — Франция, Швейцария, Бельгия и отчасти Италия. В 1892 году переходит на золотое обращение Австро-Венгрия, а в 1896-м — Россия.

В США билль от 12 февраля 1873 года объявлял основной монетной единицей золотой доллар и ограничивал платежи серебряной монетой суммой всего в 5 долларов. Новый закон вызвал сильнейшую оппозицию. Против него ополчились прежде всего должники, которые до закона занимали бумажные деньги, а после него должны были отдавать золото. Им вторили землевладельцы, которые должны были платить рабочим золотой монетой в прежнем размере, в то время как цены на хлеб при улучшающейся монете должны были падать. Но больше всего были обеспокоены владельцы серебряных рудников, не без оснований опасавшиеся за сбыт своей продукции. Именно эти слои повели усиленную агитацию против золотого обращения. Сваливая на него все затруднения в промышленной и сельскохозяйственной деятельности, они ратовали как за панацею от всех бед за биметаллизм, то есть за двойное обращение; при котором золото и серебро выступают как равноправные денежные металлы.

Перед этим натиском правительство не смогло устоять: в 1878 году был издан так называемый «Бэн-Эллисоновский билль», возвративший серебряному доллару платежную силу и восстановивший частично его чеканку. Сделав это, государство взвалило на свои плечи тяжкое бремя, ибо тем самым оно обязалось поддерживать отношение стоимостей золота и серебра постоянным и равным 1 : 15. Чтобы поддерживать это отношение все время на одном уровне, казначейство должно было скупать излишки металла на серебряном рынке, тем самым не допуская падения его цены. А делать это было тем труднее, что именно в конце XIX века производительность серебряных рудников в Соединенных Штатах росла с фантастической быстротой.

В казначейство стали стекаться громадные массы серебра. С 1870 по 1891 год государство скупило более двух третей всей американской добычи серебра, в сущности, расплатившись за него полновесной золотой монетой. Ценность серебра упала катастрофически, и в США возникло паническое беспокойство за судьбу денежного обращения, перегруженного серебром. В 1893 году чрезвычайная сессия конгресса отменила решение о покупке серебра, и США перешли на так называемое «хромое» денежное обращение, при котором за серебряной монетой сохраняется платежная сила, хотя чеканка ее остановлена.

Но биметаллисты не намерены были сдаваться и продолжали борьбу. И вот тут-то, по-видимому, в их поле зрения попал Эмменс. Думается, в своей статье Г. Смирнов не обратил должного внимания на экономическую подоплеку эмменсовского предприятия. А она, мне кажется, снимает с синдиката «Аргентаурум» всякую таинственность.

Действительно, при внимательном изучении статьи в газете «Дейли кроникл» за 1897 год я обнаружил важную цифру: стоимость получения одной унции золота, включая сюда и стоимость самого серебра, составляла 50 франков. По курсу тех лет 1 доллар стоил 5,25 франка, следовательно, унция искусственного золота должна была обходиться в 9,5 доллара. Учитывая, что, по свидетельству Эмменса, при производстве терялось 25 процентов серебра, нетрудно установить, что на 1 унцию производимого золота требуется 1,33 унции серебра.

Таким образом, из одной унции серебра Эмменс получил 0,75 унции золота, затратив на это превращение 9,5/1,33 = 7,12 доллара. Стоимость же золота в те годы составляла 13,5 доллара за унцию, поэтому за золото, полученное из одной унции серебра, можно было выручить 13,5 0,75 = 10 долларов. Выходит, чистая прибыль синдиката 10—7,12 = 2,88 доллара с каждой унции серебра. Если учесть, что стоимость серебра катастрофически падала и в 1897—1899 годах составляла всего 40 центов, то нетрудно понять: Эмменс сулил акционерам норму прибыли в 600— 700 процентов!

«Помилуйте, — скажет читатель, — все эти расчеты имели бы смысл лишь в том случае., если бы Эмменс действительно осуществил превращение серебра в золото. А это-то как раз и не доказано». Но в том-то и дело: Эмменсу важно было, чтобы его сообщению поверили на небольшой срок...

Во время катастрофического падения стоимости серебра соответственно обесценивались серебряные рудники, и у их владельцев появлялось горячее желание продать их как можно быстрее. В это самое время Эмменс мог по дешевке скупить акции рудников, а потом начать распространять сенсационные слухи об аргентауруме и о превращении серебра в золото. Если учесть, что лишь в районе озера Онтарио серебряные рудники ежегодно давали около 20 миллионов унций серебра, то нетрудно понять, какой эффект произвели эти сообщения, сулящие вместо 8—10 миллионов долларов в год 50—60 миллионов. Спрос на акции серебряных рудников растет, они дорожают. Тогда Эмменс быстро распродает скупленные ранее акции и, оставив разницу у себя в кармане, объявляет, что с аргентаурумом у него получилась ошибка.

Могло быть и по-другому. Владельцы серебряных рудников, стремясь избавиться от бесприбыльных и быстро обесценивающихся владений, могли преподнести Эмменсу кругленькую сумму. А он за это мог оказать им любезность: своими сообщениями вздуть цены на рудники на время небольшое, но достаточное, чтобы сбыть их с рук за хорошие деньги.

Думается, это самое простое и наиболее вероятное объяснение тайны синдиката «Аргентаурум».

О. МИХАЙЛОВ, экономист

«Тайны веков» (Антология таинственных случаев, Кн.-1), Журнал «Техника-Молодёжи», 1977г.